René Urtreger et Agnès Desarthe : une lecture d’été

Mon titre est trompeur. J’ai profité du calme de l’été pour terminer la lecture de la biographie de René Urtreger par Agnès Desarthe, Le Roi René (Odile Jacob) chroniqué par Pascal Anquetil dans nos pages de mai dernier (n°683). Mais en rien elle n’est réservée à l’été.

J’avais été intrigué par l’annonce de cet ouvrage, pour avoir déjà lu d’Agnès Desarthe Une partie de chasse, cauchemar burlesque d’un bobo néo-rural parti chasser, et Ce Cœur changeant, portrait saisissant d’une jeune fille affrontant son destin seule dans le Paris du début du siècle où elle s’est projetée. J’y avais découvert une plume vive, tout à la fois tendre, sensuelle, drôle, truculente et féroce, évoquant le Sartre des premières pages des Mots, la distance narquoise et méticuleuse de Nabokov, la légèreté et la joie “malgré tout” de Bohumil Hrabal et je ne sais quoi d’autre encore qui me parlait de l’ordre du tempo et du phrasé. Qu’allait-elle faire du personnage de René Urtreger, déjà apparu dans un beau roman construit autour du personnage de Thelonious Monk, Pannonica de Pauline Guéna ? Feuilletant Le Roi René, je me trouvais quelque peu désappointé. La romancière s’était mue en journaliste pour raconter une vie que Pascal Anquetil avait déjà fait raconter au pianiste, certes à gros traits, dans notre numéro 657 (janvier 2014).

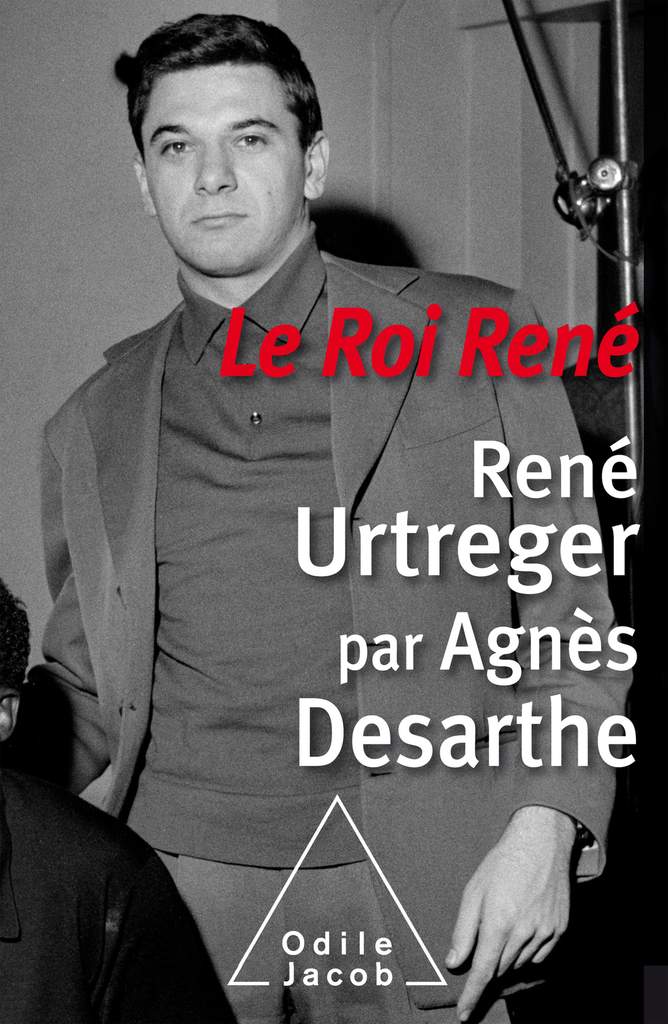

L’illustration de couverture, assez médiocre me laissait perplexe. Il s’agit en fait du détail d’une photo plus large de Jean-Pierre Leloir, où l’on voit Miles Davis, Barney Wilen et René Urtreger, à la table de mixage du studio du Poste parisien, à l’issue de cette fameuse nuit du 4 au 5 décembre 1957 où fut enregistrée la musique d’Ascenseur pour l’échafaud. Or, fixant l’objectif, le pianiste semble hors cadre de ce cliché historique. Conscient de la présence du photographe, il s’exclue lui-même de l’événement saisi par Leloir. Il n’en est plus l’un des personnages, mais comme l’un des éléments du décor, assistant technique ou technicien de surface surpris à une place qui n’est pas la sienne, d’où cet air fautif lorsqu’il aurait dû rester dans l’ombre avec les deux anonymes qui meublent l’arrière-plan. Sur le cliché original, pourtant, il est nécessaire à l’équilibre de l’ensemble et les attitudes contrastées des trois personnages (Miles, René, Barney), les directions divergentes de leurs regards nous racontent une histoire. Recadré, Urtreger n’a plus de sens, il perd l’équilibre, la main gauche indécise et l’autre s’effaçant hors cadre derrière une épaule anonyme (qui n’est autre que Miles). Maussade, épuisé par une nuit d’intense labeur, il est sans grâce, le bouton supérieur de son polo bouclé sur le larynx (alors que la photo plein cadre montre Miles détendu, le col grand ouvert), une vilaine ombre sur le mur derrière lui faisant une ridicule houpette dans une chevelure qui se veut trop sage.

Quelle idée d’avoir choisi cette photo en une de l’autobiographie de René Urterger, lorsque l’on connaît les rires et les sourires de René ! Appelons ainsi le Roi René dans les lignes qui suivent, sans patronyme ni couronne, plus pour des raisons pratiques que pour revendiquer une quelconque intimité. Je connais mal René et son œuvre. Je suis venu au “jazz-jazz” à l’heure où le pianiste émergeait de l’oubli, dans la seconde moitié des années 1970. J’y suis venu de manière transversale, par le free et toutes sortes de dérivés pratiqués par des musiciens qui auraient pu être mes grands frères. Ou par Martial Solal dont j’ai manqué peu de concerts parisiens dans les années 1970, plus Bill Evans… Deux pianistes qui n’avaient pas forcément les faveurs des habitués du Montana où jouait René Urtreger dans les années 1980 et où je ne me suis jamais rendu. J’avais tant à faire, découvrir le jazz à rebours de son histoire et courir après une actualité galopante d’où surgissaient chaque année de nouveaux talents, de nouveaux courants, de nouvelles façons de jouer, de penser l’improvisation, le rythme, le répertoire… Le monde du jazz est étrange. De l’extérieur, on croit découvrir une secte soudée par les mêmes codes, le même jargon. De l’intérieur, c’est une mosaïque de territoires. Aucun d’eux ne m’étaient totalement étranger, mais j’avais mes préférences et mes priorités. René Urtreger pourtant faisait partie du paysage, incontournable. Parmi les souvenirs, un trio occasionnel avec Chet Baker et Pierre Michelot au Petit Opportun. Enorme ! L’autorité avec laquelle, le pianiste et le contrebassiste, répondait aux sollicitations sans crier gare du trompettiste (morceaux, tonalités, tempos, arrangements oraux).

Un autre souvenir d’une nature différente, lorsque Fred Goaty et moi-même nous l’avions invité à dialoguer au Sunside avec un public de jeunes élèves du CNSM, à l’occasion d’un numéro “Spécial Ascenseur pour l’échafaud” que nous préparions (décembre 2007). Un jour, Jeanne de Mirbeck, sa sœur qui accompagna sa renaissance en créant pour lui la maison de disques Carlyne, lui offre mon livre sur Miles Davis, Introduction à l’écoute du jazz moderne (Le Seuil, 1996). Voilà que Ian Carr, trompettiste et biographe de Miles (que j’ai connu avant même de connaître René, à travers son groupe de jazz-rock Nucleus), me donne rendez-vous dans un salon de l’Olympia où il doit interviewer René pour un documentaire sur Miles Davis. M’apercevant, René m’interpelle, sans révérence : « Tu sais que tu n’écris pas qu’des conneries. » Je m’aperçois que je le connais finalement suffisamment pour savoir que c’est un compliment, mais qu’il signifie aussi par là que, des conneries, il m’en reproche. Tout du moins qu’il ne partage pas cette dévotion de ma génération pour le tournant de Miles (et bien d’autres) vers le jazz modal, tournant qu’il a vécu lors des séances d’Ascenseur pour l’échafaud et qui lui a laissé quelques échardes. Les médias ne s’adressent-ils pas à lui que pour lui parler d’Ascenseur pour l’échafaud, une musique qui n’est qu’une nuit dans sa vie de musicien, dont les prises très brèves devant les séquences tournées par Louis Malle relevaient du coïtus interrutpus (selon ses termes cités pas Desarthe) et où Miles Davis, par ses consignes de jeu, jetait aux orties tout le savoir harmonique du pianiste. Et revoici doncRené Urtreger, gauche et maussade, derrière un Miles réjoui à la console d’Ascenseur pour l’échafaud. Et si ce recadrage, ce corps en porte à faux, n’allait pas prendre tout son sens à la lecture de la biographie d’Agnès Desarthe ? Ne voilà-t-il pas tout un pan de sa personnalité saisie dans l’éclair d’un flash : râleur et fragile, volontaire et incertain, sur la défensive et armé de courage, tendre mais capable de sortir les poings. C’est ce que j’ai fini par me dire en feuilletant de temps à autre Le Roi René qui traina tout au long du printemps sur mon bureau sans que je parvienne à me décider : ouvrage littéraire pour lecture de fin de journée sur l’oreiller ou livre documentaire pour le métro qui, deux heures par jour, crayon à la main, est mon salon de lectures professionnelles ?

Ç’aura finalement été un livre d’été, lu à la campagne, que j’ai avalé avec un double intérêt : d’une part, la vie de René Urtreger n’avait jamais été ainsi détaillée, et rien n’y est banal. On connaît de ces vies des musiciens dont seules comptent les premières pages, celles des années de formation et d’ascension, la suite n’étant que distribution de médailles et agenda mondain, fusse la musique qui les accompagne superlative jusqu’au bout (Stéphane Grappelli, Ella Fitzgerald…). Avec René, pas de risque. C’est un peu comme Rose dans Ce cœur changeant. De son enfance à sa renaissance, il ne nous laisse pas un poil de sec. Comment va-t-il s’en sortir ? D’autre part, pour le journaliste habitué à faire toujours plus court (12 000 signes, Polo, pas un de plus, ça doit tenir sur six pages, avec un double d’ouverture, des photos et suffisamment d’espace pour faire plaisir au maquettiste !), armé de son érudition, de la connaissance du milieu du jazz et des roublardises du métier de jazz critic, la démarche d’Agnès Desarthe m’interpelait. Comment allait-elle s’en sortir ? Plutôt bien. Certes, il est dommage que son ouvrage n’ait pas été relu par quelques compétents, ce qui lui aurait évité quelques bévues, comme celle de croire que Jazz At The Philharmonic consistait à faire jouer les jazzmen avec orchestre symphonique alors qu’il s’agissait à l’inverse de les livrer à la foire d’empoigne de la jam session.

Et cependant, il y chez Agnès Desarthe, sinon érudition, du moins connaissance du jazz. Et je me souviens l’avoir entendue interviewée par Arnaud Laporte sur France Culture dans sa Dispute du jeudi soir sur la musique, d’où le jazz est délibérément écarté, si ce n’est pas toute la musique instrumentale de création (seul le “grand répertoire” instrumental classique y trouve un strapontin, le reste n’étant que musique vocale, qu’il s’agisse d’opéra ou de rap, de chanson française, de rock ou de musiques du monde). Je cite de mémoire (caricaturant, à peine, la nature des entretiens d’Arnaud Laporte avec ses invités) : « Vous écoutez de la musique contemporaine [sic] : Du rock, du reggae, de la variété…? – Mais vous savez, répond Agnès Desarthe, j’écoute du jazz. » Arnaud Laporte soudain muet. Et oui, une auteure couronnée du prix du Livre Inter et du prix Renaudot des lycéens peut aimer le jazz, l’écouter, le connaître suffisamment pour savoir ce qu’est un standard, un pont, un tempo, et écrire une biographie de René Urtreger.

Ouvrons un( parenthèse (on n’est plus à ça près). Cette peur de la musique qui hante le monde de la culture, de Radio France aux programmateurs des scène nationales, me renvoie à ce roman lu également cet été, Quatuor de l’auteure néerlandaise Anna Enquist, tout à la fois polar, politique fiction et drame bourgeois, dans une langue privilégiant la limpidité et mettant en scène quatre personnages dont la solidarité réside, résiste et grandit dans leur pratique commune du quatuor à cordes, dans la réalisation commune des partitions auxquelles ils se confrontent, dans ce travail du geste et du son au service de l’œuvre musicale qui les projette l’un vers l’autre et qui faisait dire à Florence Noiville dans Le Monde des livres : « La musique est ce qui permet de contempler le gouffre sans s’y précipiter. Elle n’est pas seulement là pour consoler. Elle est ce qui subsiste lorsque le reste a échoué. […] La littérature comme la psychanalyse permettent de la traduire en mots. Jusqu’à ce que “ça bute”. Ça résiste. Jusqu’à ce que ce ne soit “jamais bien, ni quand on parle ni quand on se tait”. Alors les sons – ceux qui sont moins chargés de sens que de sensations – prennent le relais. Ils viennent s’approcher de ce reliquat que les mots n’ont pas su traduire. Et cet indicible-là qui, lorsqu’il frôle les personnages, les délivre, tout en les jetant dans d’autres émotions. » Où l’on aura compris que le Quatuor de Anna Enquist n’est pas celui de Virginia Woolf (la nouvelle Le Quatuor à cordes) vu du public où, la pensée de chacun se disperse en observations mondaines et se laisse rattraper par les préoccupations domestiques ou intimes. Chez Anna Enquist, les personnages se libèrent de celles-ci, qui sont néanmoins la chair du roman, en se concentrant sur les nécessités du geste musical et du son qui les transcendent.

Chez Agnès Desarthe (qui a traduit Virginai Woolf), cette attention à la musique a mis René en confiance pour contribuer à cet ouvrage qui est le fruit d’une longue conversation, chez le pianiste, à Mortagne, dans le Perche, des heures d’entretien dont l’auteure relit les notes manuscrites, s’interroge sur telle expression, telle hésitation, telle renfrognement soudain, tel silence, telle attitude… se reportant de temps à autre à l’enregistrement qui a doublé ces notes écrites (« des heures de musique et de paroles enfermées dans mon ordinateur, […] mon coffre au trésor. ») afin d’y scruter le timbre, le ton, l’inflexion qui trahirait quelque indice : « Parfois, je m’offre un moment au casque. J’écoute, je retourne en arrière, je recommence. Je ne m’intéresse plus aux mots, ce n’est plus eux que je traque, je ne me fie qu’au son, au rythme, au grain de la voix, au lest. Ce “Oui” sobre et court qui répond sans la moindre hésitation à la question de la peur, je lui accorde toute mon attention. Je l’isole. Il est parfaitement net, rond et plein, un très beau son qui vient du ventre… »

Un fidèle lecteur de Jazzmag m’écrit combien il a été agacé par ces considérations psychologiques du livre d’Agnès Desarthe. Moi aussi, mon agacement n’a cessé de poindre à chaque moment où elle met le récit sur la touche “pause” pour y aller de son commentaire. Mais elle a constamment contourné cet agacement par la finesse de son observation des gestes et du son de la voix qui lui permettait de préciser le portrait qui prenait forme sur sa toile. L’amateur de jazz est pudique – comme l’est René qui fuit l’épanchement, l’auto-apitoiement, comme le bopper qui fuit la romance du standard dans l’abstraction du démarquage, cette abstraction passée dans les mœurs des arts plastiques et qui fait toujours si peur en musique qu’on ne sait plus la concevoir sans paroles ou mise en scène. L’Auteure de Ce cœur changeant plein de bruit et de fureur, d’ironie et de tendresse, respecte cette pudeur, et même si elle force parfois l’interprétation de ce qu’elle observe, c’est son cheminement parmi les indices laissés par son sujet qui nous intéresse, comme une espèce de brouillon… Peut-être un brouillon d’un roman à venir, dont le personnage ne serait plus René. Peut-être le brouillon d’une multitude de romans à venir où elle puisera comme tout auteur puise dans ses carnets de notes, et le peintre dans ses carnets de croquis.

Soudain, vers la fin, on sent que ça va se gâter. Comment finir ? Agnès Desarthe nous annonce une coda où l’on découvre qu’elle est aussi chanteuse – Aïe, encore une qui va se prendre pour Billie Holiday –, tout du moins qu’elle a beaucoup chanté dans sa jeunesse. En fait, c’est René qui lui propose de chanter deux morceaux par set lors d’une soirée privée au Duc des Lombards. Une exigence, sans répétition. Elle cède (si l’on a entendu sa voix lors d’entretiens qui circulent sur YouTube, on se dit qu’elle va assumer). Et elle nous raconte comme ça s’est passé : la peur, la décontraction en écoutant avant le concert les vieilles histoires de Mac Kac racontées par les musiciens du trio (celle du chapeau qui vole), l’attente, les menaces d’une angine, la montée sur scène un peu groggy et cette espèce d’état d’anesthésie durant les premières mesures, le regard posé au-delà du public, la faute de mesure, la confiance qui vient avec le second set et l’amusement qu’on y prend… Elle ne nous annonce pas une nouvelle carrière, mais on sait qu’elle a été au bout de son histoire, ce long dialogue avec le Roi René qui lui a accordé sa confiance. Franck Bergerot

Le Roi René, René Utreger par Agnès Desarthe, Odile Jacob, 263 p., 21,90 €.

Le trio de René Urtreger invitera Pierrick Pedron le 10 septembre au Petit Journal Montaparnasse.

|Mon titre est trompeur. J’ai profité du calme de l’été pour terminer la lecture de la biographie de René Urtreger par Agnès Desarthe, Le Roi René (Odile Jacob) chroniqué par Pascal Anquetil dans nos pages de mai dernier (n°683). Mais en rien elle n’est réservée à l’été.

J’avais été intrigué par l’annonce de cet ouvrage, pour avoir déjà lu d’Agnès Desarthe Une partie de chasse, cauchemar burlesque d’un bobo néo-rural parti chasser, et Ce Cœur changeant, portrait saisissant d’une jeune fille affrontant son destin seule dans le Paris du début du siècle où elle s’est projetée. J’y avais découvert une plume vive, tout à la fois tendre, sensuelle, drôle, truculente et féroce, évoquant le Sartre des premières pages des Mots, la distance narquoise et méticuleuse de Nabokov, la légèreté et la joie “malgré tout” de Bohumil Hrabal et je ne sais quoi d’autre encore qui me parlait de l’ordre du tempo et du phrasé. Qu’allait-elle faire du personnage de René Urtreger, déjà apparu dans un beau roman construit autour du personnage de Thelonious Monk, Pannonica de Pauline Guéna ? Feuilletant Le Roi René, je me trouvais quelque peu désappointé. La romancière s’était mue en journaliste pour raconter une vie que Pascal Anquetil avait déjà fait raconter au pianiste, certes à gros traits, dans notre numéro 657 (janvier 2014).

L’illustration de couverture, assez médiocre me laissait perplexe. Il s’agit en fait du détail d’une photo plus large de Jean-Pierre Leloir, où l’on voit Miles Davis, Barney Wilen et René Urtreger, à la table de mixage du studio du Poste parisien, à l’issue de cette fameuse nuit du 4 au 5 décembre 1957 où fut enregistrée la musique d’Ascenseur pour l’échafaud. Or, fixant l’objectif, le pianiste semble hors cadre de ce cliché historique. Conscient de la présence du photographe, il s’exclue lui-même de l’événement saisi par Leloir. Il n’en est plus l’un des personnages, mais comme l’un des éléments du décor, assistant technique ou technicien de surface surpris à une place qui n’est pas la sienne, d’où cet air fautif lorsqu’il aurait dû rester dans l’ombre avec les deux anonymes qui meublent l’arrière-plan. Sur le cliché original, pourtant, il est nécessaire à l’équilibre de l’ensemble et les attitudes contrastées des trois personnages (Miles, René, Barney), les directions divergentes de leurs regards nous racontent une histoire. Recadré, Urtreger n’a plus de sens, il perd l’équilibre, la main gauche indécise et l’autre s’effaçant hors cadre derrière une épaule anonyme (qui n’est autre que Miles). Maussade, épuisé par une nuit d’intense labeur, il est sans grâce, le bouton supérieur de son polo bouclé sur le larynx (alors que la photo plein cadre montre Miles détendu, le col grand ouvert), une vilaine ombre sur le mur derrière lui faisant une ridicule houpette dans une chevelure qui se veut trop sage.

Quelle idée d’avoir choisi cette photo en une de l’autobiographie de René Urterger, lorsque l’on connaît les rires et les sourires de René ! Appelons ainsi le Roi René dans les lignes qui suivent, sans patronyme ni couronne, plus pour des raisons pratiques que pour revendiquer une quelconque intimité. Je connais mal René et son œuvre. Je suis venu au “jazz-jazz” à l’heure où le pianiste émergeait de l’oubli, dans la seconde moitié des années 1970. J’y suis venu de manière transversale, par le free et toutes sortes de dérivés pratiqués par des musiciens qui auraient pu être mes grands frères. Ou par Martial Solal dont j’ai manqué peu de concerts parisiens dans les années 1970, plus Bill Evans… Deux pianistes qui n’avaient pas forcément les faveurs des habitués du Montana où jouait René Urtreger dans les années 1980 et où je ne me suis jamais rendu. J’avais tant à faire, découvrir le jazz à rebours de son histoire et courir après une actualité galopante d’où surgissaient chaque année de nouveaux talents, de nouveaux courants, de nouvelles façons de jouer, de penser l’improvisation, le rythme, le répertoire… Le monde du jazz est étrange. De l’extérieur, on croit découvrir une secte soudée par les mêmes codes, le même jargon. De l’intérieur, c’est une mosaïque de territoires. Aucun d’eux ne m’étaient totalement étranger, mais j’avais mes préférences et mes priorités. René Urtreger pourtant faisait partie du paysage, incontournable. Parmi les souvenirs, un trio occasionnel avec Chet Baker et Pierre Michelot au Petit Opportun. Enorme ! L’autorité avec laquelle, le pianiste et le contrebassiste, répondait aux sollicitations sans crier gare du trompettiste (morceaux, tonalités, tempos, arrangements oraux).

Un autre souvenir d’une nature différente, lorsque Fred Goaty et moi-même nous l’avions invité à dialoguer au Sunside avec un public de jeunes élèves du CNSM, à l’occasion d’un numéro “Spécial Ascenseur pour l’échafaud” que nous préparions (décembre 2007). Un jour, Jeanne de Mirbeck, sa sœur qui accompagna sa renaissance en créant pour lui la maison de disques Carlyne, lui offre mon livre sur Miles Davis, Introduction à l’écoute du jazz moderne (Le Seuil, 1996). Voilà que Ian Carr, trompettiste et biographe de Miles (que j’ai connu avant même de connaître René, à travers son groupe de jazz-rock Nucleus), me donne rendez-vous dans un salon de l’Olympia où il doit interviewer René pour un documentaire sur Miles Davis. M’apercevant, René m’interpelle, sans révérence : « Tu sais que tu n’écris pas qu’des conneries. » Je m’aperçois que je le connais finalement suffisamment pour savoir que c’est un compliment, mais qu’il signifie aussi par là que, des conneries, il m’en reproche. Tout du moins qu’il ne partage pas cette dévotion de ma génération pour le tournant de Miles (et bien d’autres) vers le jazz modal, tournant qu’il a vécu lors des séances d’Ascenseur pour l’échafaud et qui lui a laissé quelques échardes. Les médias ne s’adressent-ils pas à lui que pour lui parler d’Ascenseur pour l’échafaud, une musique qui n’est qu’une nuit dans sa vie de musicien, dont les prises très brèves devant les séquences tournées par Louis Malle relevaient du coïtus interrutpus (selon ses termes cités pas Desarthe) et où Miles Davis, par ses consignes de jeu, jetait aux orties tout le savoir harmonique du pianiste. Et revoici doncRené Urtreger, gauche et maussade, derrière un Miles réjoui à la console d’Ascenseur pour l’échafaud. Et si ce recadrage, ce corps en porte à faux, n’allait pas prendre tout son sens à la lecture de la biographie d’Agnès Desarthe ? Ne voilà-t-il pas tout un pan de sa personnalité saisie dans l’éclair d’un flash : râleur et fragile, volontaire et incertain, sur la défensive et armé de courage, tendre mais capable de sortir les poings. C’est ce que j’ai fini par me dire en feuilletant de temps à autre Le Roi René qui traina tout au long du printemps sur mon bureau sans que je parvienne à me décider : ouvrage littéraire pour lecture de fin de journée sur l’oreiller ou livre documentaire pour le métro qui, deux heures par jour, crayon à la main, est mon salon de lectures professionnelles ?

Ç’aura finalement été un livre d’été, lu à la campagne, que j’ai avalé avec un double intérêt : d’une part, la vie de René Urtreger n’avait jamais été ainsi détaillée, et rien n’y est banal. On connaît de ces vies des musiciens dont seules comptent les premières pages, celles des années de formation et d’ascension, la suite n’étant que distribution de médailles et agenda mondain, fusse la musique qui les accompagne superlative jusqu’au bout (Stéphane Grappelli, Ella Fitzgerald…). Avec René, pas de risque. C’est un peu comme Rose dans Ce cœur changeant. De son enfance à sa renaissance, il ne nous laisse pas un poil de sec. Comment va-t-il s’en sortir ? D’autre part, pour le journaliste habitué à faire toujours plus court (12 000 signes, Polo, pas un de plus, ça doit tenir sur six pages, avec un double d’ouverture, des photos et suffisamment d’espace pour faire plaisir au maquettiste !), armé de son érudition, de la connaissance du milieu du jazz et des roublardises du métier de jazz critic, la démarche d’Agnès Desarthe m’interpelait. Comment allait-elle s’en sortir ? Plutôt bien. Certes, il est dommage que son ouvrage n’ait pas été relu par quelques compétents, ce qui lui aurait évité quelques bévues, comme celle de croire que Jazz At The Philharmonic consistait à faire jouer les jazzmen avec orchestre symphonique alors qu’il s’agissait à l’inverse de les livrer à la foire d’empoigne de la jam session.

Et cependant, il y chez Agnès Desarthe, sinon érudition, du moins connaissance du jazz. Et je me souviens l’avoir entendue interviewée par Arnaud Laporte sur France Culture dans sa Dispute du jeudi soir sur la musique, d’où le jazz est délibérément écarté, si ce n’est pas toute la musique instrumentale de création (seul le “grand répertoire” instrumental classique y trouve un strapontin, le reste n’étant que musique vocale, qu’il s’agisse d’opéra ou de rap, de chanson française, de rock ou de musiques du monde). Je cite de mémoire (caricaturant, à peine, la nature des entretiens d’Arnaud Laporte avec ses invités) : « Vous écoutez de la musique contemporaine [sic] : Du rock, du reggae, de la variété…? – Mais vous savez, répond Agnès Desarthe, j’écoute du jazz. » Arnaud Laporte soudain muet. Et oui, une auteure couronnée du prix du Livre Inter et du prix Renaudot des lycéens peut aimer le jazz, l’écouter, le connaître suffisamment pour savoir ce qu’est un standard, un pont, un tempo, et écrire une biographie de René Urtreger.

Ouvrons un( parenthèse (on n’est plus à ça près). Cette peur de la musique qui hante le monde de la culture, de Radio France aux programmateurs des scène nationales, me renvoie à ce roman lu également cet été, Quatuor de l’auteure néerlandaise Anna Enquist, tout à la fois polar, politique fiction et drame bourgeois, dans une langue privilégiant la limpidité et mettant en scène quatre personnages dont la solidarité réside, résiste et grandit dans leur pratique commune du quatuor à cordes, dans la réalisation commune des partitions auxquelles ils se confrontent, dans ce travail du geste et du son au service de l’œuvre musicale qui les projette l’un vers l’autre et qui faisait dire à Florence Noiville dans Le Monde des livres : « La musique est ce qui permet de contempler le gouffre sans s’y précipiter. Elle n’est pas seulement là pour consoler. Elle est ce qui subsiste lorsque le reste a échoué. […] La littérature comme la psychanalyse permettent de la traduire en mots. Jusqu’à ce que “ça bute”. Ça résiste. Jusqu’à ce que ce ne soit “jamais bien, ni quand on parle ni quand on se tait”. Alors les sons – ceux qui sont moins chargés de sens que de sensations – prennent le relais. Ils viennent s’approcher de ce reliquat que les mots n’ont pas su traduire. Et cet indicible-là qui, lorsqu’il frôle les personnages, les délivre, tout en les jetant dans d’autres émotions. » Où l’on aura compris que le Quatuor de Anna Enquist n’est pas celui de Virginia Woolf (la nouvelle Le Quatuor à cordes) vu du public où, la pensée de chacun se disperse en observations mondaines et se laisse rattraper par les préoccupations domestiques ou intimes. Chez Anna Enquist, les personnages se libèrent de celles-ci, qui sont néanmoins la chair du roman, en se concentrant sur les nécessités du geste musical et du son qui les transcendent.

Chez Agnès Desarthe (qui a traduit Virginai Woolf), cette attention à la musique a mis René en confiance pour contribuer à cet ouvrage qui est le fruit d’une longue conversation, chez le pianiste, à Mortagne, dans le Perche, des heures d’entretien dont l’auteure relit les notes manuscrites, s’interroge sur telle expression, telle hésitation, telle renfrognement soudain, tel silence, telle attitude… se reportant de temps à autre à l’enregistrement qui a doublé ces notes écrites (« des heures de musique et de paroles enfermées dans mon ordinateur, […] mon coffre au trésor. ») afin d’y scruter le timbre, le ton, l’inflexion qui trahirait quelque indice : « Parfois, je m’offre un moment au casque. J’écoute, je retourne en arrière, je recommence. Je ne m’intéresse plus aux mots, ce n’est plus eux que je traque, je ne me fie qu’au son, au rythme, au grain de la voix, au lest. Ce “Oui” sobre et court qui répond sans la moindre hésitation à la question de la peur, je lui accorde toute mon attention. Je l’isole. Il est parfaitement net, rond et plein, un très beau son qui vient du ventre… »

Un fidèle lecteur de Jazzmag m’écrit combien il a été agacé par ces considérations psychologiques du livre d’Agnès Desarthe. Moi aussi, mon agacement n’a cessé de poindre à chaque moment où elle met le récit sur la touche “pause” pour y aller de son commentaire. Mais elle a constamment contourné cet agacement par la finesse de son observation des gestes et du son de la voix qui lui permettait de préciser le portrait qui prenait forme sur sa toile. L’amateur de jazz est pudique – comme l’est René qui fuit l’épanchement, l’auto-apitoiement, comme le bopper qui fuit la romance du standard dans l’abstraction du démarquage, cette abstraction passée dans les mœurs des arts plastiques et qui fait toujours si peur en musique qu’on ne sait plus la concevoir sans paroles ou mise en scène. L’Auteure de Ce cœur changeant plein de bruit et de fureur, d’ironie et de tendresse, respecte cette pudeur, et même si elle force parfois l’interprétation de ce qu’elle observe, c’est son cheminement parmi les indices laissés par son sujet qui nous intéresse, comme une espèce de brouillon… Peut-être un brouillon d’un roman à venir, dont le personnage ne serait plus René. Peut-être le brouillon d’une multitude de romans à venir où elle puisera comme tout auteur puise dans ses carnets de notes, et le peintre dans ses carnets de croquis.

Soudain, vers la fin, on sent que ça va se gâter. Comment finir ? Agnès Desarthe nous annonce une coda où l’on découvre qu’elle est aussi chanteuse – Aïe, encore une qui va se prendre pour Billie Holiday –, tout du moins qu’elle a beaucoup chanté dans sa jeunesse. En fait, c’est René qui lui propose de chanter deux morceaux par set lors d’une soirée privée au Duc des Lombards. Une exigence, sans répétition. Elle cède (si l’on a entendu sa voix lors d’entretiens qui circulent sur YouTube, on se dit qu’elle va assumer). Et elle nous raconte comme ça s’est passé : la peur, la décontraction en écoutant avant le concert les vieilles histoires de Mac Kac racontées par les musiciens du trio (celle du chapeau qui vole), l’attente, les menaces d’une angine, la montée sur scène un peu groggy et cette espèce d’état d’anesthésie durant les premières mesures, le regard posé au-delà du public, la faute de mesure, la confiance qui vient avec le second set et l’amusement qu’on y prend… Elle ne nous annonce pas une nouvelle carrière, mais on sait qu’elle a été au bout de son histoire, ce long dialogue avec le Roi René qui lui a accordé sa confiance. Franck Bergerot

Le Roi René, René Utreger par Agnès Desarthe, Odile Jacob, 263 p., 21,90 €.

Le trio de René Urtreger invitera Pierrick Pedron le 10 septembre au Petit Journal Montaparnasse.

|Mon titre est trompeur. J’ai profité du calme de l’été pour terminer la lecture de la biographie de René Urtreger par Agnès Desarthe, Le Roi René (Odile Jacob) chroniqué par Pascal Anquetil dans nos pages de mai dernier (n°683). Mais en rien elle n’est réservée à l’été.

J’avais été intrigué par l’annonce de cet ouvrage, pour avoir déjà lu d’Agnès Desarthe Une partie de chasse, cauchemar burlesque d’un bobo néo-rural parti chasser, et Ce Cœur changeant, portrait saisissant d’une jeune fille affrontant son destin seule dans le Paris du début du siècle où elle s’est projetée. J’y avais découvert une plume vive, tout à la fois tendre, sensuelle, drôle, truculente et féroce, évoquant le Sartre des premières pages des Mots, la distance narquoise et méticuleuse de Nabokov, la légèreté et la joie “malgré tout” de Bohumil Hrabal et je ne sais quoi d’autre encore qui me parlait de l’ordre du tempo et du phrasé. Qu’allait-elle faire du personnage de René Urtreger, déjà apparu dans un beau roman construit autour du personnage de Thelonious Monk, Pannonica de Pauline Guéna ? Feuilletant Le Roi René, je me trouvais quelque peu désappointé. La romancière s’était mue en journaliste pour raconter une vie que Pascal Anquetil avait déjà fait raconter au pianiste, certes à gros traits, dans notre numéro 657 (janvier 2014).

L’illustration de couverture, assez médiocre me laissait perplexe. Il s’agit en fait du détail d’une photo plus large de Jean-Pierre Leloir, où l’on voit Miles Davis, Barney Wilen et René Urtreger, à la table de mixage du studio du Poste parisien, à l’issue de cette fameuse nuit du 4 au 5 décembre 1957 où fut enregistrée la musique d’Ascenseur pour l’échafaud. Or, fixant l’objectif, le pianiste semble hors cadre de ce cliché historique. Conscient de la présence du photographe, il s’exclue lui-même de l’événement saisi par Leloir. Il n’en est plus l’un des personnages, mais comme l’un des éléments du décor, assistant technique ou technicien de surface surpris à une place qui n’est pas la sienne, d’où cet air fautif lorsqu’il aurait dû rester dans l’ombre avec les deux anonymes qui meublent l’arrière-plan. Sur le cliché original, pourtant, il est nécessaire à l’équilibre de l’ensemble et les attitudes contrastées des trois personnages (Miles, René, Barney), les directions divergentes de leurs regards nous racontent une histoire. Recadré, Urtreger n’a plus de sens, il perd l’équilibre, la main gauche indécise et l’autre s’effaçant hors cadre derrière une épaule anonyme (qui n’est autre que Miles). Maussade, épuisé par une nuit d’intense labeur, il est sans grâce, le bouton supérieur de son polo bouclé sur le larynx (alors que la photo plein cadre montre Miles détendu, le col grand ouvert), une vilaine ombre sur le mur derrière lui faisant une ridicule houpette dans une chevelure qui se veut trop sage.

Quelle idée d’avoir choisi cette photo en une de l’autobiographie de René Urterger, lorsque l’on connaît les rires et les sourires de René ! Appelons ainsi le Roi René dans les lignes qui suivent, sans patronyme ni couronne, plus pour des raisons pratiques que pour revendiquer une quelconque intimité. Je connais mal René et son œuvre. Je suis venu au “jazz-jazz” à l’heure où le pianiste émergeait de l’oubli, dans la seconde moitié des années 1970. J’y suis venu de manière transversale, par le free et toutes sortes de dérivés pratiqués par des musiciens qui auraient pu être mes grands frères. Ou par Martial Solal dont j’ai manqué peu de concerts parisiens dans les années 1970, plus Bill Evans… Deux pianistes qui n’avaient pas forcément les faveurs des habitués du Montana où jouait René Urtreger dans les années 1980 et où je ne me suis jamais rendu. J’avais tant à faire, découvrir le jazz à rebours de son histoire et courir après une actualité galopante d’où surgissaient chaque année de nouveaux talents, de nouveaux courants, de nouvelles façons de jouer, de penser l’improvisation, le rythme, le répertoire… Le monde du jazz est étrange. De l’extérieur, on croit découvrir une secte soudée par les mêmes codes, le même jargon. De l’intérieur, c’est une mosaïque de territoires. Aucun d’eux ne m’étaient totalement étranger, mais j’avais mes préférences et mes priorités. René Urtreger pourtant faisait partie du paysage, incontournable. Parmi les souvenirs, un trio occasionnel avec Chet Baker et Pierre Michelot au Petit Opportun. Enorme ! L’autorité avec laquelle, le pianiste et le contrebassiste, répondait aux sollicitations sans crier gare du trompettiste (morceaux, tonalités, tempos, arrangements oraux).

Un autre souvenir d’une nature différente, lorsque Fred Goaty et moi-même nous l’avions invité à dialoguer au Sunside avec un public de jeunes élèves du CNSM, à l’occasion d’un numéro “Spécial Ascenseur pour l’échafaud” que nous préparions (décembre 2007). Un jour, Jeanne de Mirbeck, sa sœur qui accompagna sa renaissance en créant pour lui la maison de disques Carlyne, lui offre mon livre sur Miles Davis, Introduction à l’écoute du jazz moderne (Le Seuil, 1996). Voilà que Ian Carr, trompettiste et biographe de Miles (que j’ai connu avant même de connaître René, à travers son groupe de jazz-rock Nucleus), me donne rendez-vous dans un salon de l’Olympia où il doit interviewer René pour un documentaire sur Miles Davis. M’apercevant, René m’interpelle, sans révérence : « Tu sais que tu n’écris pas qu’des conneries. » Je m’aperçois que je le connais finalement suffisamment pour savoir que c’est un compliment, mais qu’il signifie aussi par là que, des conneries, il m’en reproche. Tout du moins qu’il ne partage pas cette dévotion de ma génération pour le tournant de Miles (et bien d’autres) vers le jazz modal, tournant qu’il a vécu lors des séances d’Ascenseur pour l’échafaud et qui lui a laissé quelques échardes. Les médias ne s’adressent-ils pas à lui que pour lui parler d’Ascenseur pour l’échafaud, une musique qui n’est qu’une nuit dans sa vie de musicien, dont les prises très brèves devant les séquences tournées par Louis Malle relevaient du coïtus interrutpus (selon ses termes cités pas Desarthe) et où Miles Davis, par ses consignes de jeu, jetait aux orties tout le savoir harmonique du pianiste. Et revoici doncRené Urtreger, gauche et maussade, derrière un Miles réjoui à la console d’Ascenseur pour l’échafaud. Et si ce recadrage, ce corps en porte à faux, n’allait pas prendre tout son sens à la lecture de la biographie d’Agnès Desarthe ? Ne voilà-t-il pas tout un pan de sa personnalité saisie dans l’éclair d’un flash : râleur et fragile, volontaire et incertain, sur la défensive et armé de courage, tendre mais capable de sortir les poings. C’est ce que j’ai fini par me dire en feuilletant de temps à autre Le Roi René qui traina tout au long du printemps sur mon bureau sans que je parvienne à me décider : ouvrage littéraire pour lecture de fin de journée sur l’oreiller ou livre documentaire pour le métro qui, deux heures par jour, crayon à la main, est mon salon de lectures professionnelles ?

Ç’aura finalement été un livre d’été, lu à la campagne, que j’ai avalé avec un double intérêt : d’une part, la vie de René Urtreger n’avait jamais été ainsi détaillée, et rien n’y est banal. On connaît de ces vies des musiciens dont seules comptent les premières pages, celles des années de formation et d’ascension, la suite n’étant que distribution de médailles et agenda mondain, fusse la musique qui les accompagne superlative jusqu’au bout (Stéphane Grappelli, Ella Fitzgerald…). Avec René, pas de risque. C’est un peu comme Rose dans Ce cœur changeant. De son enfance à sa renaissance, il ne nous laisse pas un poil de sec. Comment va-t-il s’en sortir ? D’autre part, pour le journaliste habitué à faire toujours plus court (12 000 signes, Polo, pas un de plus, ça doit tenir sur six pages, avec un double d’ouverture, des photos et suffisamment d’espace pour faire plaisir au maquettiste !), armé de son érudition, de la connaissance du milieu du jazz et des roublardises du métier de jazz critic, la démarche d’Agnès Desarthe m’interpelait. Comment allait-elle s’en sortir ? Plutôt bien. Certes, il est dommage que son ouvrage n’ait pas été relu par quelques compétents, ce qui lui aurait évité quelques bévues, comme celle de croire que Jazz At The Philharmonic consistait à faire jouer les jazzmen avec orchestre symphonique alors qu’il s’agissait à l’inverse de les livrer à la foire d’empoigne de la jam session.

Et cependant, il y chez Agnès Desarthe, sinon érudition, du moins connaissance du jazz. Et je me souviens l’avoir entendue interviewée par Arnaud Laporte sur France Culture dans sa Dispute du jeudi soir sur la musique, d’où le jazz est délibérément écarté, si ce n’est pas toute la musique instrumentale de création (seul le “grand répertoire” instrumental classique y trouve un strapontin, le reste n’étant que musique vocale, qu’il s’agisse d’opéra ou de rap, de chanson française, de rock ou de musiques du monde). Je cite de mémoire (caricaturant, à peine, la nature des entretiens d’Arnaud Laporte avec ses invités) : « Vous écoutez de la musique contemporaine [sic] : Du rock, du reggae, de la variété…? – Mais vous savez, répond Agnès Desarthe, j’écoute du jazz. » Arnaud Laporte soudain muet. Et oui, une auteure couronnée du prix du Livre Inter et du prix Renaudot des lycéens peut aimer le jazz, l’écouter, le connaître suffisamment pour savoir ce qu’est un standard, un pont, un tempo, et écrire une biographie de René Urtreger.

Ouvrons un( parenthèse (on n’est plus à ça près). Cette peur de la musique qui hante le monde de la culture, de Radio France aux programmateurs des scène nationales, me renvoie à ce roman lu également cet été, Quatuor de l’auteure néerlandaise Anna Enquist, tout à la fois polar, politique fiction et drame bourgeois, dans une langue privilégiant la limpidité et mettant en scène quatre personnages dont la solidarité réside, résiste et grandit dans leur pratique commune du quatuor à cordes, dans la réalisation commune des partitions auxquelles ils se confrontent, dans ce travail du geste et du son au service de l’œuvre musicale qui les projette l’un vers l’autre et qui faisait dire à Florence Noiville dans Le Monde des livres : « La musique est ce qui permet de contempler le gouffre sans s’y précipiter. Elle n’est pas seulement là pour consoler. Elle est ce qui subsiste lorsque le reste a échoué. […] La littérature comme la psychanalyse permettent de la traduire en mots. Jusqu’à ce que “ça bute”. Ça résiste. Jusqu’à ce que ce ne soit “jamais bien, ni quand on parle ni quand on se tait”. Alors les sons – ceux qui sont moins chargés de sens que de sensations – prennent le relais. Ils viennent s’approcher de ce reliquat que les mots n’ont pas su traduire. Et cet indicible-là qui, lorsqu’il frôle les personnages, les délivre, tout en les jetant dans d’autres émotions. » Où l’on aura compris que le Quatuor de Anna Enquist n’est pas celui de Virginia Woolf (la nouvelle Le Quatuor à cordes) vu du public où, la pensée de chacun se disperse en observations mondaines et se laisse rattraper par les préoccupations domestiques ou intimes. Chez Anna Enquist, les personnages se libèrent de celles-ci, qui sont néanmoins la chair du roman, en se concentrant sur les nécessités du geste musical et du son qui les transcendent.

Chez Agnès Desarthe (qui a traduit Virginai Woolf), cette attention à la musique a mis René en confiance pour contribuer à cet ouvrage qui est le fruit d’une longue conversation, chez le pianiste, à Mortagne, dans le Perche, des heures d’entretien dont l’auteure relit les notes manuscrites, s’interroge sur telle expression, telle hésitation, telle renfrognement soudain, tel silence, telle attitude… se reportant de temps à autre à l’enregistrement qui a doublé ces notes écrites (« des heures de musique et de paroles enfermées dans mon ordinateur, […] mon coffre au trésor. ») afin d’y scruter le timbre, le ton, l’inflexion qui trahirait quelque indice : « Parfois, je m’offre un moment au casque. J’écoute, je retourne en arrière, je recommence. Je ne m’intéresse plus aux mots, ce n’est plus eux que je traque, je ne me fie qu’au son, au rythme, au grain de la voix, au lest. Ce “Oui” sobre et court qui répond sans la moindre hésitation à la question de la peur, je lui accorde toute mon attention. Je l’isole. Il est parfaitement net, rond et plein, un très beau son qui vient du ventre… »

Un fidèle lecteur de Jazzmag m’écrit combien il a été agacé par ces considérations psychologiques du livre d’Agnès Desarthe. Moi aussi, mon agacement n’a cessé de poindre à chaque moment où elle met le récit sur la touche “pause” pour y aller de son commentaire. Mais elle a constamment contourné cet agacement par la finesse de son observation des gestes et du son de la voix qui lui permettait de préciser le portrait qui prenait forme sur sa toile. L’amateur de jazz est pudique – comme l’est René qui fuit l’épanchement, l’auto-apitoiement, comme le bopper qui fuit la romance du standard dans l’abstraction du démarquage, cette abstraction passée dans les mœurs des arts plastiques et qui fait toujours si peur en musique qu’on ne sait plus la concevoir sans paroles ou mise en scène. L’Auteure de Ce cœur changeant plein de bruit et de fureur, d’ironie et de tendresse, respecte cette pudeur, et même si elle force parfois l’interprétation de ce qu’elle observe, c’est son cheminement parmi les indices laissés par son sujet qui nous intéresse, comme une espèce de brouillon… Peut-être un brouillon d’un roman à venir, dont le personnage ne serait plus René. Peut-être le brouillon d’une multitude de romans à venir où elle puisera comme tout auteur puise dans ses carnets de notes, et le peintre dans ses carnets de croquis.

Soudain, vers la fin, on sent que ça va se gâter. Comment finir ? Agnès Desarthe nous annonce une coda où l’on découvre qu’elle est aussi chanteuse – Aïe, encore une qui va se prendre pour Billie Holiday –, tout du moins qu’elle a beaucoup chanté dans sa jeunesse. En fait, c’est René qui lui propose de chanter deux morceaux par set lors d’une soirée privée au Duc des Lombards. Une exigence, sans répétition. Elle cède (si l’on a entendu sa voix lors d’entretiens qui circulent sur YouTube, on se dit qu’elle va assumer). Et elle nous raconte comme ça s’est passé : la peur, la décontraction en écoutant avant le concert les vieilles histoires de Mac Kac racontées par les musiciens du trio (celle du chapeau qui vole), l’attente, les menaces d’une angine, la montée sur scène un peu groggy et cette espèce d’état d’anesthésie durant les premières mesures, le regard posé au-delà du public, la faute de mesure, la confiance qui vient avec le second set et l’amusement qu’on y prend… Elle ne nous annonce pas une nouvelle carrière, mais on sait qu’elle a été au bout de son histoire, ce long dialogue avec le Roi René qui lui a accordé sa confiance. Franck Bergerot

Le Roi René, René Utreger par Agnès Desarthe, Odile Jacob, 263 p., 21,90 €.

Le trio de René Urtreger invitera Pierrick Pedron le 10 septembre au Petit Journal Montaparnasse.

|Mon titre est trompeur. J’ai profité du calme de l’été pour terminer la lecture de la biographie de René Urtreger par Agnès Desarthe, Le Roi René (Odile Jacob) chroniqué par Pascal Anquetil dans nos pages de mai dernier (n°683). Mais en rien elle n’est réservée à l’été.

J’avais été intrigué par l’annonce de cet ouvrage, pour avoir déjà lu d’Agnès Desarthe Une partie de chasse, cauchemar burlesque d’un bobo néo-rural parti chasser, et Ce Cœur changeant, portrait saisissant d’une jeune fille affrontant son destin seule dans le Paris du début du siècle où elle s’est projetée. J’y avais découvert une plume vive, tout à la fois tendre, sensuelle, drôle, truculente et féroce, évoquant le Sartre des premières pages des Mots, la distance narquoise et méticuleuse de Nabokov, la légèreté et la joie “malgré tout” de Bohumil Hrabal et je ne sais quoi d’autre encore qui me parlait de l’ordre du tempo et du phrasé. Qu’allait-elle faire du personnage de René Urtreger, déjà apparu dans un beau roman construit autour du personnage de Thelonious Monk, Pannonica de Pauline Guéna ? Feuilletant Le Roi René, je me trouvais quelque peu désappointé. La romancière s’était mue en journaliste pour raconter une vie que Pascal Anquetil avait déjà fait raconter au pianiste, certes à gros traits, dans notre numéro 657 (janvier 2014).

L’illustration de couverture, assez médiocre me laissait perplexe. Il s’agit en fait du détail d’une photo plus large de Jean-Pierre Leloir, où l’on voit Miles Davis, Barney Wilen et René Urtreger, à la table de mixage du studio du Poste parisien, à l’issue de cette fameuse nuit du 4 au 5 décembre 1957 où fut enregistrée la musique d’Ascenseur pour l’échafaud. Or, fixant l’objectif, le pianiste semble hors cadre de ce cliché historique. Conscient de la présence du photographe, il s’exclue lui-même de l’événement saisi par Leloir. Il n’en est plus l’un des personnages, mais comme l’un des éléments du décor, assistant technique ou technicien de surface surpris à une place qui n’est pas la sienne, d’où cet air fautif lorsqu’il aurait dû rester dans l’ombre avec les deux anonymes qui meublent l’arrière-plan. Sur le cliché original, pourtant, il est nécessaire à l’équilibre de l’ensemble et les attitudes contrastées des trois personnages (Miles, René, Barney), les directions divergentes de leurs regards nous racontent une histoire. Recadré, Urtreger n’a plus de sens, il perd l’équilibre, la main gauche indécise et l’autre s’effaçant hors cadre derrière une épaule anonyme (qui n’est autre que Miles). Maussade, épuisé par une nuit d’intense labeur, il est sans grâce, le bouton supérieur de son polo bouclé sur le larynx (alors que la photo plein cadre montre Miles détendu, le col grand ouvert), une vilaine ombre sur le mur derrière lui faisant une ridicule houpette dans une chevelure qui se veut trop sage.

Quelle idée d’avoir choisi cette photo en une de l’autobiographie de René Urterger, lorsque l’on connaît les rires et les sourires de René ! Appelons ainsi le Roi René dans les lignes qui suivent, sans patronyme ni couronne, plus pour des raisons pratiques que pour revendiquer une quelconque intimité. Je connais mal René et son œuvre. Je suis venu au “jazz-jazz” à l’heure où le pianiste émergeait de l’oubli, dans la seconde moitié des années 1970. J’y suis venu de manière transversale, par le free et toutes sortes de dérivés pratiqués par des musiciens qui auraient pu être mes grands frères. Ou par Martial Solal dont j’ai manqué peu de concerts parisiens dans les années 1970, plus Bill Evans… Deux pianistes qui n’avaient pas forcément les faveurs des habitués du Montana où jouait René Urtreger dans les années 1980 et où je ne me suis jamais rendu. J’avais tant à faire, découvrir le jazz à rebours de son histoire et courir après une actualité galopante d’où surgissaient chaque année de nouveaux talents, de nouveaux courants, de nouvelles façons de jouer, de penser l’improvisation, le rythme, le répertoire… Le monde du jazz est étrange. De l’extérieur, on croit découvrir une secte soudée par les mêmes codes, le même jargon. De l’intérieur, c’est une mosaïque de territoires. Aucun d’eux ne m’étaient totalement étranger, mais j’avais mes préférences et mes priorités. René Urtreger pourtant faisait partie du paysage, incontournable. Parmi les souvenirs, un trio occasionnel avec Chet Baker et Pierre Michelot au Petit Opportun. Enorme ! L’autorité avec laquelle, le pianiste et le contrebassiste, répondait aux sollicitations sans crier gare du trompettiste (morceaux, tonalités, tempos, arrangements oraux).

Un autre souvenir d’une nature différente, lorsque Fred Goaty et moi-même nous l’avions invité à dialoguer au Sunside avec un public de jeunes élèves du CNSM, à l’occasion d’un numéro “Spécial Ascenseur pour l’échafaud” que nous préparions (décembre 2007). Un jour, Jeanne de Mirbeck, sa sœur qui accompagna sa renaissance en créant pour lui la maison de disques Carlyne, lui offre mon livre sur Miles Davis, Introduction à l’écoute du jazz moderne (Le Seuil, 1996). Voilà que Ian Carr, trompettiste et biographe de Miles (que j’ai connu avant même de connaître René, à travers son groupe de jazz-rock Nucleus), me donne rendez-vous dans un salon de l’Olympia où il doit interviewer René pour un documentaire sur Miles Davis. M’apercevant, René m’interpelle, sans révérence : « Tu sais que tu n’écris pas qu’des conneries. » Je m’aperçois que je le connais finalement suffisamment pour savoir que c’est un compliment, mais qu’il signifie aussi par là que, des conneries, il m’en reproche. Tout du moins qu’il ne partage pas cette dévotion de ma génération pour le tournant de Miles (et bien d’autres) vers le jazz modal, tournant qu’il a vécu lors des séances d’Ascenseur pour l’échafaud et qui lui a laissé quelques échardes. Les médias ne s’adressent-ils pas à lui que pour lui parler d’Ascenseur pour l’échafaud, une musique qui n’est qu’une nuit dans sa vie de musicien, dont les prises très brèves devant les séquences tournées par Louis Malle relevaient du coïtus interrutpus (selon ses termes cités pas Desarthe) et où Miles Davis, par ses consignes de jeu, jetait aux orties tout le savoir harmonique du pianiste. Et revoici doncRené Urtreger, gauche et maussade, derrière un Miles réjoui à la console d’Ascenseur pour l’échafaud. Et si ce recadrage, ce corps en porte à faux, n’allait pas prendre tout son sens à la lecture de la biographie d’Agnès Desarthe ? Ne voilà-t-il pas tout un pan de sa personnalité saisie dans l’éclair d’un flash : râleur et fragile, volontaire et incertain, sur la défensive et armé de courage, tendre mais capable de sortir les poings. C’est ce que j’ai fini par me dire en feuilletant de temps à autre Le Roi René qui traina tout au long du printemps sur mon bureau sans que je parvienne à me décider : ouvrage littéraire pour lecture de fin de journée sur l’oreiller ou livre documentaire pour le métro qui, deux heures par jour, crayon à la main, est mon salon de lectures professionnelles ?

Ç’aura finalement été un livre d’été, lu à la campagne, que j’ai avalé avec un double intérêt : d’une part, la vie de René Urtreger n’avait jamais été ainsi détaillée, et rien n’y est banal. On connaît de ces vies des musiciens dont seules comptent les premières pages, celles des années de formation et d’ascension, la suite n’étant que distribution de médailles et agenda mondain, fusse la musique qui les accompagne superlative jusqu’au bout (Stéphane Grappelli, Ella Fitzgerald…). Avec René, pas de risque. C’est un peu comme Rose dans Ce cœur changeant. De son enfance à sa renaissance, il ne nous laisse pas un poil de sec. Comment va-t-il s’en sortir ? D’autre part, pour le journaliste habitué à faire toujours plus court (12 000 signes, Polo, pas un de plus, ça doit tenir sur six pages, avec un double d’ouverture, des photos et suffisamment d’espace pour faire plaisir au maquettiste !), armé de son érudition, de la connaissance du milieu du jazz et des roublardises du métier de jazz critic, la démarche d’Agnès Desarthe m’interpelait. Comment allait-elle s’en sortir ? Plutôt bien. Certes, il est dommage que son ouvrage n’ait pas été relu par quelques compétents, ce qui lui aurait évité quelques bévues, comme celle de croire que Jazz At The Philharmonic consistait à faire jouer les jazzmen avec orchestre symphonique alors qu’il s’agissait à l’inverse de les livrer à la foire d’empoigne de la jam session.

Et cependant, il y chez Agnès Desarthe, sinon érudition, du moins connaissance du jazz. Et je me souviens l’avoir entendue interviewée par Arnaud Laporte sur France Culture dans sa Dispute du jeudi soir sur la musique, d’où le jazz est délibérément écarté, si ce n’est pas toute la musique instrumentale de création (seul le “grand répertoire” instrumental classique y trouve un strapontin, le reste n’étant que musique vocale, qu’il s’agisse d’opéra ou de rap, de chanson française, de rock ou de musiques du monde). Je cite de mémoire (caricaturant, à peine, la nature des entretiens d’Arnaud Laporte avec ses invités) : « Vous écoutez de la musique contemporaine [sic] : Du rock, du reggae, de la variété…? – Mais vous savez, répond Agnès Desarthe, j’écoute du jazz. » Arnaud Laporte soudain muet. Et oui, une auteure couronnée du prix du Livre Inter et du prix Renaudot des lycéens peut aimer le jazz, l’écouter, le connaître suffisamment pour savoir ce qu’est un standard, un pont, un tempo, et écrire une biographie de René Urtreger.

Ouvrons un( parenthèse (on n’est plus à ça près). Cette peur de la musique qui hante le monde de la culture, de Radio France aux programmateurs des scène nationales, me renvoie à ce roman lu également cet été, Quatuor de l’auteure néerlandaise Anna Enquist, tout à la fois polar, politique fiction et drame bourgeois, dans une langue privilégiant la limpidité et mettant en scène quatre personnages dont la solidarité réside, résiste et grandit dans leur pratique commune du quatuor à cordes, dans la réalisation commune des partitions auxquelles ils se confrontent, dans ce travail du geste et du son au service de l’œuvre musicale qui les projette l’un vers l’autre et qui faisait dire à Florence Noiville dans Le Monde des livres : « La musique est ce qui permet de contempler le gouffre sans s’y précipiter. Elle n’est pas seulement là pour consoler. Elle est ce qui subsiste lorsque le reste a échoué. […] La littérature comme la psychanalyse permettent de la traduire en mots. Jusqu’à ce que “ça bute”. Ça résiste. Jusqu’à ce que ce ne soit “jamais bien, ni quand on parle ni quand on se tait”. Alors les sons – ceux qui sont moins chargés de sens que de sensations – prennent le relais. Ils viennent s’approcher de ce reliquat que les mots n’ont pas su traduire. Et cet indicible-là qui, lorsqu’il frôle les personnages, les délivre, tout en les jetant dans d’autres émotions. » Où l’on aura compris que le Quatuor de Anna Enquist n’est pas celui de Virginia Woolf (la nouvelle Le Quatuor à cordes) vu du public où, la pensée de chacun se disperse en observations mondaines et se laisse rattraper par les préoccupations domestiques ou intimes. Chez Anna Enquist, les personnages se libèrent de celles-ci, qui sont néanmoins la chair du roman, en se concentrant sur les nécessités du geste musical et du son qui les transcendent.

Chez Agnès Desarthe (qui a traduit Virginai Woolf), cette attention à la musique a mis René en confiance pour contribuer à cet ouvrage qui est le fruit d’une longue conversation, chez le pianiste, à Mortagne, dans le Perche, des heures d’entretien dont l’auteure relit les notes manuscrites, s’interroge sur telle expression, telle hésitation, telle renfrognement soudain, tel silence, telle attitude… se reportant de temps à autre à l’enregistrement qui a doublé ces notes écrites (« des heures de musique et de paroles enfermées dans mon ordinateur, […] mon coffre au trésor. ») afin d’y scruter le timbre, le ton, l’inflexion qui trahirait quelque indice : « Parfois, je m’offre un moment au casque. J’écoute, je retourne en arrière, je recommence. Je ne m’intéresse plus aux mots, ce n’est plus eux que je traque, je ne me fie qu’au son, au rythme, au grain de la voix, au lest. Ce “Oui” sobre et court qui répond sans la moindre hésitation à la question de la peur, je lui accorde toute mon attention. Je l’isole. Il est parfaitement net, rond et plein, un très beau son qui vient du ventre… »

Un fidèle lecteur de Jazzmag m’écrit combien il a été agacé par ces considérations psychologiques du livre d’Agnès Desarthe. Moi aussi, mon agacement n’a cessé de poindre à chaque moment où elle met le récit sur la touche “pause” pour y aller de son commentaire. Mais elle a constamment contourné cet agacement par la finesse de son observation des gestes et du son de la voix qui lui permettait de préciser le portrait qui prenait forme sur sa toile. L’amateur de jazz est pudique – comme l’est René qui fuit l’épanchement, l’auto-apitoiement, comme le bopper qui fuit la romance du standard dans l’abstraction du démarquage, cette abstraction passée dans les mœurs des arts plastiques et qui fait toujours si peur en musique qu’on ne sait plus la concevoir sans paroles ou mise en scène. L’Auteure de Ce cœur changeant plein de bruit et de fureur, d’ironie et de tendresse, respecte cette pudeur, et même si elle force parfois l’interprétation de ce qu’elle observe, c’est son cheminement parmi les indices laissés par son sujet qui nous intéresse, comme une espèce de brouillon… Peut-être un brouillon d’un roman à venir, dont le personnage ne serait plus René. Peut-être le brouillon d’une multitude de romans à venir où elle puisera comme tout auteur puise dans ses carnets de notes, et le peintre dans ses carnets de croquis.

Soudain, vers la fin, on sent que ça va se gâter. Comment finir ? Agnès Desarthe nous annonce une coda où l’on découvre qu’elle est aussi chanteuse – Aïe, encore une qui va se prendre pour Billie Holiday –, tout du moins qu’elle a beaucoup chanté dans sa jeunesse. En fait, c’est René qui lui propose de chanter deux morceaux par set lors d’une soirée privée au Duc des Lombards. Une exigence, sans répétition. Elle cède (si l’on a entendu sa voix lors d’entretiens qui circulent sur YouTube, on se dit qu’elle va assumer). Et elle nous raconte comme ça s’est passé : la peur, la décontraction en écoutant avant le concert les vieilles histoires de Mac Kac racontées par les musiciens du trio (celle du chapeau qui vole), l’attente, les menaces d’une angine, la montée sur scène un peu groggy et cette espèce d’état d’anesthésie durant les premières mesures, le regard posé au-delà du public, la faute de mesure, la confiance qui vient avec le second set et l’amusement qu’on y prend… Elle ne nous annonce pas une nouvelle carrière, mais on sait qu’elle a été au bout de son histoire, ce long dialogue avec le Roi René qui lui a accordé sa confiance. Franck Bergerot

Le Roi René, René Utreger par Agnès Desarthe, Odile Jacob, 263 p., 21,90 €.

Le trio de René Urtreger invitera Pierrick Pedron le 10 septembre au Petit Journal Montaparnasse.