Week end au Charlie Jazz festival, 6-8 JUILLET, Vitrolles (13)

Vendredi 6 Juillet : ouverture du festival

Très belle programmation d’Aurélien Pitavy, directeur artistique du Charlie Jazz Festival qui maintient le cap pour sa 21 ème édition, après le beau succès populaire remporté l’an dernier (3500 personnes en 3 jours). Ce festival qui débute l’été provençal, joue à présent dans la cour des grands. Pat Metheny n’a par exemple que 2 dates en France cet été dans son grand tour, à Vitrolles et à Marciac, fin juillet.

La manifestation parvient à faire entendre la scène jazz hexagonale actuelle avec les jeunes pousses des AJC (Ikue Doki) ou le quintet d’Elodie Pasquier, des groupes confirmés comme Pulcinella, des créations (Famoudou Don Moye avec un formidable trio « marseillais »), mais aussi Mulatu Astatke, Paolo Fresu et une légendaire figure de la guitare, Pat Metheny. Et la liste n’est pas exhaustive…

Quel plaisir de retrouver les quatre garçons de Pulcinella (15 ans d’existence déjà), l’univers fantasque, décalé et pourtant actuel des Toulousains qui furent en 2007 sélectionnés par le réseau d’aide à la création, AJC (alors nommé Jazz Migration). Ils ont depuis sillonné bien des scènes et vu bien des pays. Pulcinella est ce personnage de la commedia dell’arte, le Polichinelle français, le Punch anglais, ce valet malin, ce coquin qui sait ridiculiser son maître. Un nom qui colle avec ce quartet de saltimbanques très sérieusement allumés, sans leader déclaré, ouverts à toutes les expériences musicales, qui a enregistré des musiques de rue, anime des bals (le dernier Grand Déballage avec un franc succès, à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, à la Guinguette Chez ALRIC, la semaine dernière).

(Gérard Tissier)

Après un début planant, le groupe se dévoile plus cogneur mais toujours dansant comme dans « Elle aimait l’été »,un thème lancinant, obsédant qui vous hante jusqu’au final jazz à la pulsation irrésistible. Si vous ne bougez pas aux accents de cette musique, consultez!

Ils enchaînent les compositions, de leur dernier CD en particulier, mais aussi jouent « Grand hôtel »(Travesti, Enja, 2011), « Retour de Fleurance », plus mélancolique, sur Empereur et même une composition inédite, qui engage à une danse lascive (« la sieste »).

Encouragés par le saxophoniste Sylvain Rifflet, ils ont sorti ce 3/4 d’once chez BMC, nouvel album au titre insolite, le même que celui du film du Mexicain Alejandro Gonzales Inarritu, en 2003 : après la mort, le corps se libèrerait du poids de l’âme, évalué à 21 grammes soit justement 3/4 d’once. Le poids de la vie? Une musique d’atmosphère qui saisit inéluctablement, avec du fantastique et du mystère comme dans un film de genre. C’est le morceau de bravoure du programme, un thème initial angoissant, une plainte saisissante du sax, un frémissement qui tente de traduire une présence surhumaine ou fantômatique.

Cette folle intensité provient de l’engagement de tous comme dans « Melchizedec », dans une déferlante de batterie mitraillette, en mouvements rapides et rythmés, en danses semblables à des luttes ou vice-versa; ils veillent cependant à équilibrer leur son explosif par des séquences plus douces et lunaires.

L’accordéoniste Florian Demonsant a beaucoup de cartes dans son jeu, musette, jamais muzak, blues aux accents balkaniques, le saxophoniste et flûtiste Ferdinand Doumerc hurle et stridule, ronronne aussi; quant à la rythmique, du tonnerre (Jean Marc Serpin à la contrebasse et Pierre Pollet à la batterie), elle appuie et mène la danse, avec de brusques crescendos qui s’interrompent tout aussi soudainement. Mais en dépit des zigzags, des effets et éclats retenus, des élans inaboutis, des brusques accélérations, des ruptures de rythme, leur musique demeure toujours mélodique. De vrais histrions qui aiment à nous raconter une histoire et à se mettre en scène dans un spectacle permanent, favorisant l’interactivité avec le public, n’hésitant pas à lui faire remplir leur livre d’or, le Pulcibook. On ne sait jamais où ils nous emmènent et c’est cela qui est bien. Un quartet en constante ébullition qui frôle l’implosion dans un concert construit et pensé. Une belle complicité musicale, des arrangements subtils et des timbres qui s’allient harmonieusement. Beau programme de réjouissances cet été pour ceux qui veulent les entendre sur http://www.pulcinellamusic.com

Le public attend la réunion des polyphonies corses d’A Filetta (40 ans de carrière cette année) avec le trompettiste-bugliste sarde Paolo Fresu et le bandonéoniste napolitain Daniele di Bonaventura. Aucun de ces musiciens n’ a oublié d’où il vient, de la mare nostrum éternelle, protectrice et nourricière qui peut être aussi mortelle.

La Méditerranée mystique et singulière, les migrants et l’AQUARIUS, dont certains membres sauveteurs présents à Charlie, montent rapidement sur scène pour nous rappeler que le thème choisi entre en résonance avec notre actualité la plus tragique.

Si la rencontre de ces chanteurs et musiciens date de 2006, le projet militant Danse, Mémoire, Danse tourne autour du regard croisé de deux insulaires qui ont toujours dit non.

(Gérard Tissier)

(Gérard Tissier)

Jean Claude Acquaviva, le leader du groupe polyphonique, explique le propos : qu’ont en commun le poète dramaturge martiniquais Aimé Césaire et le modeste instituteur communiste Jean Nicoli, qui, après avoir enseigné au Sénégal, est revenu au pays pour devenir chef de la résistance corse, et qui sera fusillé en 1943 par les chemises noires? Aimant tous deux passionnément l’Afrique, ils ont lutté pour un monde plus juste, plus libre, respectueux des différences. Ainsi « la musique métissée proposée n’est celle de personne puisque précisément celle de tous ». Le chant a une fonction sociale et le message passe. Politique et esthétique vont de pair ici.

Ce préambule est important car on ne comprend pas les paroles des chansons écrites par des auteurs corses, en hommage au parcours de ces penseurs épris d’humanisme. On est pourtant saisi par la gravité, la beauté dramatique du chant qui évolue à partir du traditionnel agro-pastoralisme sans hésiter à emprunter aux autres peuples de la Méditerranée, de l’Europe de l’Est. Nuances, scansions, recours au bourdon rehaussés encore par la musique duelle du trompettiste et du bandonéiste.

Scène des platanes

Paolo Fresu/a Filetta/D.di Bonaventura ( photo Gérard Tissier)

(Gérard Tissier)

(Gérard Tissier)

Une fois encore, on regarde Fresu autant qu’on l’entend : qu’il soit assis, dos tourné, penché vers le sol comme pour en tirer toute sa force, arc-bouté vers le ciel. Toujours pieds nus (en coulisse, le percussionniste Don Moye le plaisantera en italien sur le fait qu’il a fini par remettre ses chaussures).

Son travail sur le son est toujours aussi saisissant, avec ce grain particulier du silence : sobre dans ses interventions, Fresu tient longuement la note, fait bon usage de la réverb, est spectaculaire dans sa maîtrise de la technique du souffle continu ou des sourdines qui sculptent des effets. On en oublierait presque le bandonéiste Daniele de Bonaventura, discrètement efficace qui assure pourtant sa partie mélodique et rythmique.

Autre temps fort de cette ouverture de festival, vraiment très réussie, la création, après une résidence au Moulin, autour du percussionniste Famoudou Don Moye de la formation en trio , le TarTARTar Brass Embassy.

(Gérard Tissier)

Extraordinaire spectacle qui brasse sons et rythmes, où officie le trompettiste bugliste Christophe Leloil, révélant le tubiste, tromboniste et organiste, Simon Sieger qui joue aussi dans les groupes de Raphael Imbert et le guitariste Andrew Sudhibhasilp, à écouter en trio sur la scène marseillaise avec Cédric Bec et Sam Favreau.

(Gérard Tissier)

Vitalité, exubérance, enthousiasme d’un trio et d’un sacré bonhomme, le dernier de l’ART ENSEMBLE de Chicago, groupe issu de l’AACM, fin des années soixante, autour du quartet initial Bowie-Favors-Jarman-Mitchell. C’est à Paris que fut enregistré leur premier disque en 69, mais dès 1970, Don Moye allait participer à tous les albums de cet ensemble coopératif, à la remarquable longévité, emblématique de la Great Black Music.

Venu (par amour) s’installer à Marseille en 2011, Don Moye s’est acclimaté à la ville tout comme le trompettiste normand Christophe Leloil, à présent parfaitement intégré, qui a toujours de bonnes idées, comme celle de rencontrer « Sun Percussion » DON MOYE. D’une vigueur rythmique incroyable, celui-ci est encore capable de tout jouer : ayant revêtu une veste africaine, il démarre aux congas, à mains nues sur les tambours, dans une cadence extravagante, accompagné du tuba vrombissant, il finira aussi aux congas sur « Oasis at Dusk »; mais à la batterie, maniant baguettes ou balais avec virtuosité, il peut aller du shuffle au solo free jazz comme dans « Nonaah » de Roscoe Mitchell.

(Gérard Tissier)

Le trompettiste très en verve, a cette limpidité de phrasé que j’ai toujours apprécié, il anime avec humour cet ensemble qui a l’amplitude et l’éclat multicolore d’un petit orchestre. Le travail en résidence a été très sérieux pour cette tentative de recréation. Repenser cette inspiration si particulière sans philosophie particulière si ce n’est le plaisir de relancer, d’arranger dans l’esprit certaines belles compositions de l’Art Ensemble, de jouer à fond la carte de l’alliage sonore, la recherche des timbres et des couleurs, de profiter de cet instrumentarium aux cuivres capiteux, caliente, des subtilités de l’orgue aux accents rétro et planants. Le programme répartit équitablement et sans exclusive, les rôles et les solos, en un étonnant et joyeux collage de styles : un « Ghana Go Blues » avec un ébouriffant solo d’orgue, du funk, du bop revisité ( « we bop » avec un solo du trombone), de l’africanité avec ce refrain entonné jusqu’à la transe, en final. Dans les thèmes de Leloil ou les reprises de Don Moye, Lester Bowie, de Roscoe Mitchell (« We Bop », « Big Red Peaches »), de Joseph Jarman « Ohnedaruth », le groupe arrive à retrouver l’élan de vie, la joie à la source de ces créations. Il n’est d’ailleurs pas indispensable de connaître la discographie copieuse et évolutive de l’Art Ensemble pour goûter ce moment euphorisant.

Dimanche 8 juillet

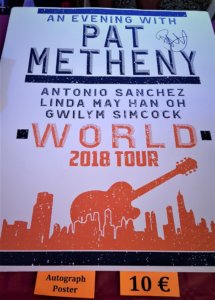

PAT METHENY World 2018 TOUR

ANTONIO SANCHEZ, LINDA MAY HAN OH, GWILYM SIMCOCK

Comment aborder ce musicien à la carrière impressionnante?

Rappelons ses albums et concerts inoubliables depuis 1976, son premier disque avec Jaco Pastorius, en 1977, la création du PMG (Pat Metheny Group) avec le pianiste Lyle Mays, d’ innombrables collaborations et pour les jazzeux, l’inoubliable trio avec Charlie Haden et Billy Higgins.

Dans le public, certains le suivent depuis le début, tout à fait acquis, même si le volume sonore est particulièrement fort. Pat Metheny, c’est une grosse organisation, une machine bien huilée qui débarque avec son matériel, son camion sono et manifestement, les techniciens sont habitués à de plus grosses jauges que la scène des platanes qui peut accueillir plus de 1500 personnes.

Le CD du Pat Metheny Tour

L’affiche du tour

(Gérard Tissier)

Toujours sérieux, avec sa dégaine de grand adolescent en jeans et Nike blanches, sa tignasse ébouriffée, son éternelle marinière bleue et blanche un rien délavée, il s’assied et attaque un long solo sur une guitare à deux manches.

Il fait sa musique avec des musiciens qu’il a choisis, et certains, depuis longtemps comme l’extraordinaire Antonio Sanchez, batteur au swing fou qui mêle hip hop, jungle improvisation sur les cymbales, dans Birdman (un autre film du Mexicain Inarritu) dont il a réalisé la B.O. On se souvient en tous cas du démarrage fracassant sur un long-plan séquence, suivant dans les couloirs du théâtre un Michael Keaton très perturbé.

Si la batterie est importante dans le jazz et dans la musique de Metheny en particulier, il aime aussi l’autre moitié de la section rythmique et encourage la bassiste d’origine asiatique (épatante Linda May Han Oh). Ses musiciens, triés sur le volet, servent à le stimuler dans son inspiration.

(Gérard Tissier)

Le jeune pianiste gallois Gwilym Simcock, que j’avais repéré dans le premier Têtes de Jazz d’Avignon, en juillet 2013, dans le trio de Céline Bonacina, n’est pas en reste, même s’il n’a pas le meilleur rôle dans le groupe, le piano et la guitare étant des instruments complets, souvent en concurrence. Tout est fait pour mettre en lumière le prodigieux guitariste qui a intégré tous les styles. S’il fait chanter et même pleurer ses guitares, il ne pense qu’à jouer et cela se voit. De ses doigts experts, funambules sur les cordes, il peut rendre tous les sons. Il nous avait promis 2h30 de concert, contrat tenu avec les nombreux rappels. Si ses partenaires sortent à tour de rôle pour laisser place à des duos plus ou moins inventifs, lui ne bouge pas et, imperturbablement, enchaîne toutes sortes de compositions, un « medley » de sa brillante carrière balayant tous azimuts, jazz, jazz rock, pop, country et folk (« Bright size life », « James », « Last train home »….) La guitare recrée des images de genre, un voyage sur la route, en Amérique, du sud à l’ouest. Le show est réglé avec beaucoup de soin, sans place pour le hasard. Tout est calculé soigneusement, rodé sur près de 200 concerts par an. A l’aise, cet as du manche peut se laisser aller au feeling et à des plans quasi-impossibles. Il aime la mélodie, belle et simple, atmosphérique, joliment mélancolique, dansante (standard brésilien dont je n’arrive pas à retrouver le nom!), et sa musique constitue de véritables « songs », son « Real book ». Peu d’effets, pas d’ esbroufe, il donne cours à son lyrisme tout en le maîtrisant parfaitement, dans des soli vifs et intenses où il semble se lâcher. Le temps qui passe n’altère en rien l’enthousiasme de jouer. C’est tout à la fois simple et virtuose, d’une extrême limpidité. Avec un débit coulé proche de celui d’un saxophoniste (on sait à quel point il aime Ornette Coleman).

Il change de guitares pour varier les sonorités, apportées selon un rituel immuable par sa roadie: la première à deux manches énorme, avec des cordes sympathiques qui entrent en résonance avec un effet de harpe, lui servira pour un solo de plus de dix minutes; il a deux Gibson dont une acoustique et une guitare synthé plus petite, marron foncé, qui le transforme en pur « guitar hero » électrique. Ça marche toujours, le public ravi, reconnaît différents titres aimés et j’ai même le doublage chant de ses élucubrations digitales par une voisine excitée, visiblement très émue.

Pat Metheny sait conjuguer le mot « réminiscence » à tous les temps, écrire son histoire de la guitare à travers les divers styles, un art de pièces vives, libres, tantôt fougueuses, tantôt doucement rêveuses : ce concert exercice de style varie les nuances et atmosphères de l’instrument, transformant ses « études » exploratoires en un auto-portrait convaincant.

Après ce récital Metheny, transition plus que brutale avec le sextet de Théo Ceccaldi, sur une autre scène, celle du Moulin pour terminer la soirée. Autrement.

Vous avez dit bizarre? Freaks est le nom du nouveau projet de ce violoniste hors norme, qui a un certain rapport avec le film éponyme (1932) de Tod Browning, qualifié de pervers à l’époque, selon les canons hollywoodiens, qui montre la vie d’un cirque, une « monstrueuse parade » où les vrais monstres ne sont pas ceux que l’on voit. Il y est question de tolérance, de refus d’une « norme » dictant sa loi, d’amour (le véritable thème de ce concept album autour d’Amanda Dakota).

Les Frères Ceccaldi

Le son d’ensemble se décompose en diverses strates, au sein d’une masse orchestrale épaisse et opaque (ils ne sont que six mais le volume sonore est étourdissant).

Cette formation « cent mille volts » envoie très sérieusement tout au long du concert dans une transe joliment déréglée : on plonge dans un unisson de démarrage impressionnant, où des solos se détachent un temps avant de se laisser absorber à nouveau dans la pâte du collectif, on entend des soufflants tonitruants, une guitare électrisante, un batteur plus qu’allumé qui semble se réveiller en sursaut pour cogner comme un fou. De longues tourneries des brumes desquelles émergent les crissements de cordes affolées, maltraitées, les longs traits du violon et du violoncelle (horizoncelle). L’exécution est plus que soignée, rendue avec force précision et maestria pour une musique écrite et ouverte à l’improvisation. ( « Escalator over the bill » ).

(Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, Etienne Ziemnak)

Liberté d’expression de tous les instruments qui repoussent leurs limites. La musique est une création de chaque instant, à la recherche d’un équilibre souvent instable.

Le style est marqué par des changements brutaux de rythme, avec suspens, rebonds, des variations au sein d’un même titre, à la façon, si on veut détailler de Mike Patton ( Mr. Bungle), en droite ligne dérivée de John Zorn, et bien sûr de Zappa. Si le génial moustachu introduisait des intermèdes chantés « doo wap », Théo Ceccaldi coupe de fragments chantés, « minaudés », très variétoche « oldies but goldies ». Dont il faudrait écouter les paroles en dépit de titres farfelus. Le Tricot a célébré Lucienne Boyer tout de même…A chacun sa culture native et son humour. Très friand de musiques diverses, Théo et son groupe nous ont mitonné une « ratatouille » amoureusement, du rock prog au free, du hard métal extrême à la pop suave, du psychédélique au contemporain. Une construction baroque, travaillée, un kaleidoscope qui en met plein les esgourdes et les mirettes. Car la performance scénique est elle aussi décalée, même si les costumes ont perdu quelque peu de leur inquiétante étrangeté ( voir la vidéo d’o mon Dieu https://www.youtube.com/watch?v=VEZs48t4JH8), à Vitrolles pour le public sage des festivaliers, on a tout de même un homme en jupe, un jockey solaire en jaune vif, un poète romantique XIXème…

(Benjamin Dousteyssier, Quentin Biardeau, Gianni Caserotto)

De « sales gosses » inconséquents et invraisemblables, qui, sous des dehors provocateurs, jouent très sérieusement, avec coeur et talent leur musique.

Sous la voûte étoilée des platanes ou près du Moulin à jazz, la nuit chaude nous a remués, et ainsi se termine ce festival sudiste, rendez-vous musical désormais incontournable. Merci à tous les organisateurs, à la belle équipe des nombreux bénévoles ( dont l’ « oeil » du festival, Gerard Tissier) qui a fait tourner impeccablement pendant ces trois jours, la machine.

Sophie Chambon