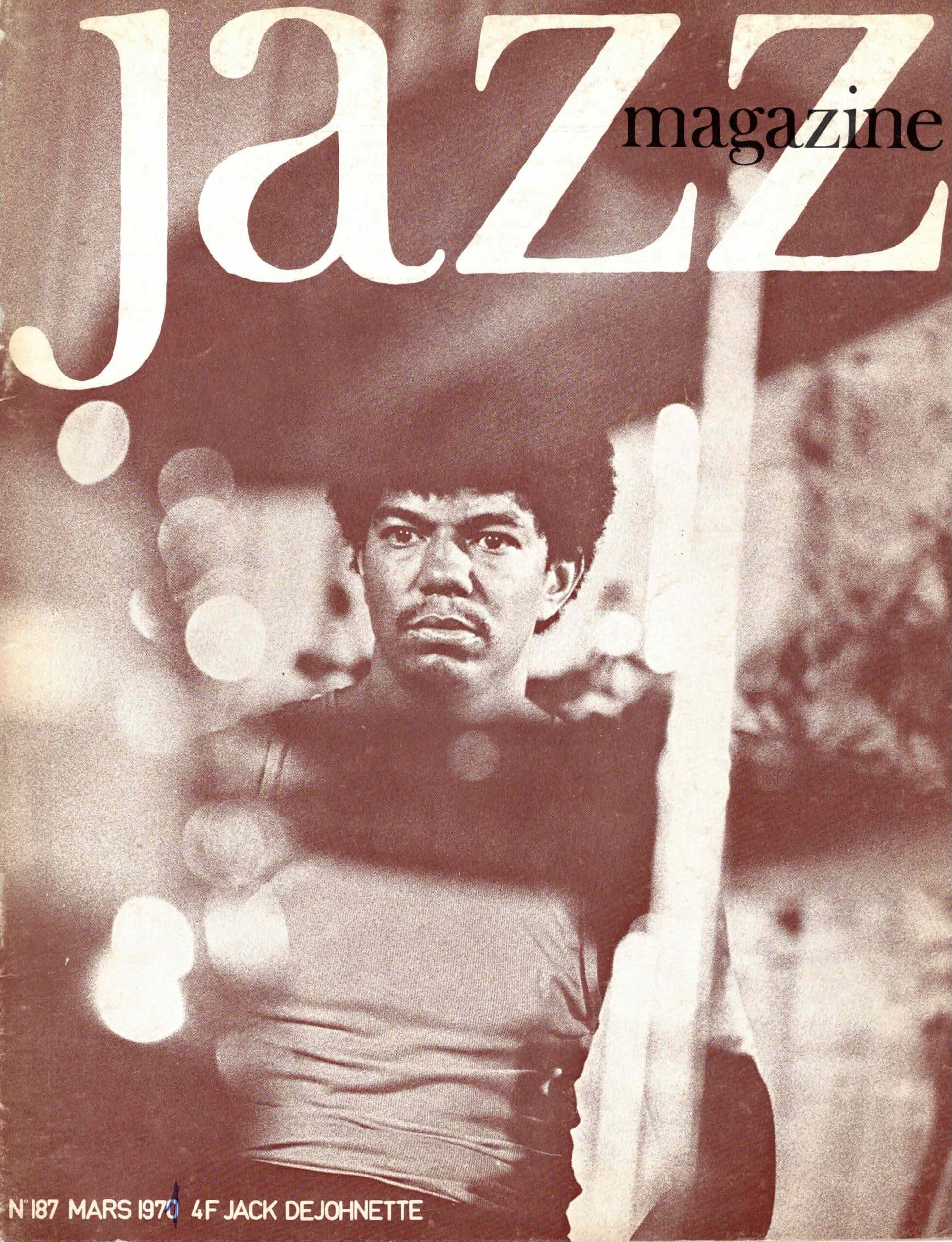

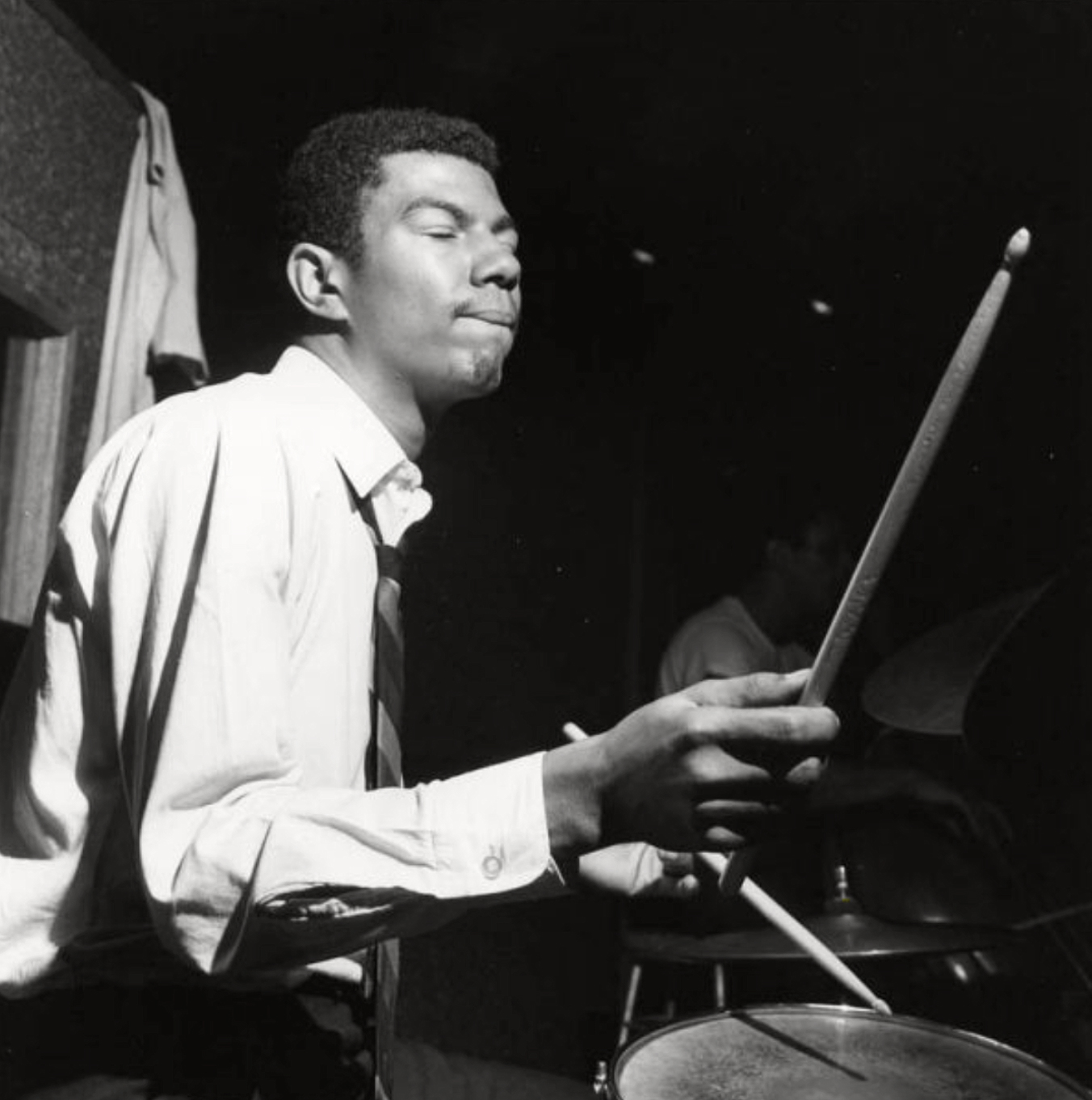

Jack DeJohnette, mort d’un géant

Jack DeJohnette

Les plus grands musiciens ont déjà rendu hommage à ce grand batteur américain, qui vient de disparaître à l’âge de 83 ans. Voici ce qui restera comme son ultime entretien accordé à Jazz Magazine, en 2021 au micro de Stéphane Ollivier.

C’est au printemps 1968 que vous avez rejoint le trio de Bill Evans. Comment s’est passée votre intégration dans le groupe ? Très simplement. Bill Evans m’a appelé pour m’inviter chez lui à participer à une répétition. Il collaborait avec Eddie Gomez depuis un an et demi déjà, mais la place du batteur était très fluctuante à l’époque. On a joué quelques-uns de ses arrangements et ç’a fonctionné, je me suis senti à l’aise, le courant passait bien entre nous. Peu de temps après, il m’a appelé pour rejoindre la formation.

Vous aviez déjà une expérience du trio piano, contrebasse, batterie ? Un peu. J’avais déjà joué dans ce format lorsque j’accompagnais Abbey Lincoln et Betty Carter.

Quelles sont les principales qualités pour être un bon batteur dans le cadre d’un trio ? Il faut avant tout être à l’écoute de l’interaction entre les musiciens, et fonder principalement son jeu sur la dynamique, dans une logique d’équilibre et de déséquilibre. Et je crois qu’il est nécessaire d’avoir de bonnes bases en matière d’harmonie. Pour ma part, je joue également du piano, et ça m’a toujours beaucoup aidé, dans ce type de contexte, à anticiper sur la progression de la musique, agir sur ses orientations sans être en position de suiveur. Je n’oublie jamais que la batterie et le piano sont deux instruments percussifs, et qu’il y a quelque chose de naturel dans leur interaction.

Bill Evans à l’époque figurait-il parmi vos pianistes préférés ? Absolument. J’aimais beaucoup Ahmad Jamal, Thelonious Monk, Herbie Hancock et Chick Corea aussi, et bien sûr Keith Jarrett, aux côtés de qui je venais de passer quatre ans dans le quartette de Charles Lloyd. Mais Bill Evans était un maître du trio, et j’avais une grande admiration pour ses enregistrements du tournant des années 1960 avec Scott LaFaro et Paul, puis avec Gary Peacock, en 1964. Ce que j’admirais le plus chez Bill Evans, c’était son extrême sensibilité sur l’instrument, la finesse de ses progressions d’accords, son sens de l’harmonie et son approche mélodique de la musique. Tout ça, pour moi, trouvait sa pleine mesure quand il jouait des ballades. Sur ce typede répertoire, il était inimitable.

Parmi les batteurs qui vous avaient précédé dans ses trios, quels étaient ceux qui, selon vous, étaient le plus en phase avec son lyrisme ? Celui que je préfèrais, c’était Paul Motian. Il était d’une originalité incroyable et il insufflait une vraie liberté à la musique, de façon constamment originale et personnelle. Il était capablede swinguer irrésistiblement, mais il avait dans le même temps un grand sens de l’abstraction. Ses conceptions du timbre, de la couleur et de l’espace étaient très avancées. C’est particulièrement sensible pour moi sur l’album avec Gary Peacock. J’ai beaucoup aimé aussi ce que Philly Joe Jones a fait dans les trios de Bill Evans. Il avait fait un bref retour juste avant que Bill m’appelle, mais les plages qu’il a enregistrées en 1959 avec Paul Chambers (ou Sam Jones) à la contrebasse figurent parmi les plus swinguantes que Bill Evans ait jamais produites.

On s’est souvent focalisé sur les relations privilégiées qu’entretenait Bill Evans avec les contrebassistes. Vous qui avez expérimenté la fonction de l’intérieur, quels étaient ses relations au batteur ? Qu’ils soient batteurs ou contrebassistes, je crois qu’il demandait essentiellement à ses musiciens d’être le plus libres possible, afin d’insuffler de la vie à ses arrangements. Bill jouait ses arrangements comme un orchestre, toujours un peu de la même façon, et ce qu’il attendait de nous, c’était d’apporter de la diversité, des idées nouvelles, afin d’orienter ses improvisations dans de nouvelles directions. Eddie [Gomez] et moi, on venait en quelque sorte colorer la musique en l’ouvrant à de nouvelles conceptions. Il nous offrait beaucoup d’espace et de liberté parce que c’est précisément ce qu’il désirait qu’on lui amène. C’est vrai, on a souvent insisté sur ses connexions avec les bassistes mais c’était aussi un pianiste qui avait un grand sens du rythme. J’aime beaucoup, par exemple, ses enregistrements Riverside du milieu des années 1950 avec Teddy Kotick et Paul Motian. Il y a notamment une de ses compositions, Five, qui est très complexe rythmiquement, très difficile à jouer. On sent là tout son intérêt pour la partie proprement rythmique de la musique, et sa grande précision dans ce domaine. Et comme je l’ai dit précédemment il pouvait swinguer vraiment fort, surtout quand Philly Joe Jones l’accompagnait.

Que pensez-vous avoir apporté au trio au cours des quelques mois où vous en avez fait partie ? Je crois m’être inscrit dans la musique de Bill Evans à partir de ce que j’en avais compris en écoutant le trio avec Scott LaFaro et Paul Motian. Ce que j’ai cherché à apporter, c’est cette même liberté, cette circulation des énergies dans l’orchestre, une forme de fluidité. Je projetais des couleurs dans sa musique, à la fois avec mon jeu de cymbales, et par la façon d’accorder mes tambours. Vous savez, j’ai toujours voulu ajuster mon jeu aux personnalités des musiciens avec qui je jouais. Bill nous invitait à être inventifs !

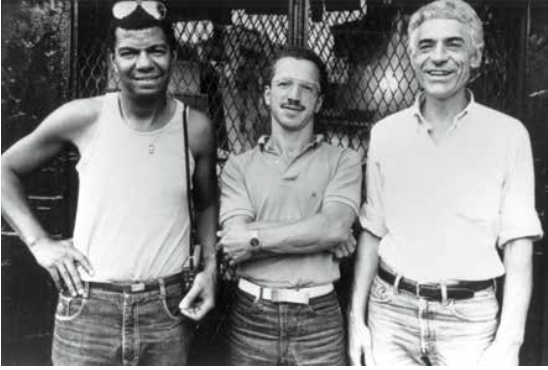

Vous allez par la suite participer activement à un autre trio entré dans la légende du jazz avec Gary Peacock et Keith Jarrett. Comment définiriez-vousla différence d’approche de l’“art dutrio” entre ces deux formations ? Je ne peux pas répondre à cette question comme ça, dans la mesure où je suis resté dans le groupe de Bill quelquesmois seulement, quand l’autre est une desgrandes aventures de ma vie de musicien.Mais je pense que Keith est un musicienplus aventureux dans l’improvisationque Bill, avec une gamme de jeux et detechniques beaucoup plus large. Son jeu est plus riche et créatif, et les formesque l’on a inventées en trio avec lui ontété bien plus loin en matière de libertéet d’abstraction. On a expérimenté dans tellement de domaines ! C’était chaque fois différent et ç’a duré trente ans ! C’est une des associations les plus exigeante, stimulante et satisfaisante de ma carrière !

Comme vous l’évoquiez tout à l’heure,en plus d’être un grand batteur, vous êtes aussi un très bon pianiste. Quevous a apporté cette faculté ? Cela a fait de moi un musicien beaucoup plus fin dans son écoute. Je sais toujours où le pianiste en est dans son discours, les directions qu’il s’apprête à prendre. Ça me permet d’anticiper, de l’accompagner très rapidement dans les voies qu’il emprunte, voire de les lui ouvrir. Et puis j’ai mon propre trio en tant que pianiste à Chicago. Donc je sais également ce que j’attends d’un batteur dans ce type de contexte ! Ça aussi m’a beaucoup apporté dans ma façon de poser mon jeu de batterie dans le fragile équilibre d’un trio.

En tant que pianiste, le fait de côtoyerdes génies de l’instrument commeBill Evans et Keith Jarrett a-t-il eu unimpact sur votre jeu ? Oh je pense que oui, comment pourrait-il en être autrement ? Mais j’essaie de ne pas trop y penser, parce que ce que je recherche, là comme ailleurs, c’est exprimer ma propre sensibilité. J’essaie de jouer ce que je ressens, ce que j’entends, c’est ça le vrai grand défi d’un musicien.

Dans les années à venir, avez-vous le projet de collaborer de nouveau avec des pianistes ? Pour l’instant tout est à l’arrêt à cause du Covid-19, je ne joue avec personne et je n’ai aucun projet. Mais j’espère bien que ça va reprendre. Alors qui sait ? J’ai beaucoup d’admiration pour quelqu’un comme Craig Taborn par exemple…