« Ce n’est pas dansable ! »

À sa sortie, personne, ou presque, ne croyait à “Time Out” : trop expérimental selon Columbia. Mais quelques mois plus tard, un 45-tours en fut extrait, qui grimpa dans les charts : Take Five, puis Blue Rondo à la Turk étaient sur toutes les lèvres. Dave Brubeck raconte.

« Ce rythme à cinq temps, je l’ai d’abord entendu joué par Joe Morello. Je souhaitais faire un album expérimental avec des signatures rythmiques inhabituelles en jazz. Lorsque j’ai parlé de ce projet aux membres de mon quartette, Joe s’est immédiatement montré ravi. Paul Desmond, qui considérait chaque innovation avec scepticisme, n’était pas très emballé. Eugene Wright, qui était la clé de voute faisant tenir le groupe, se demandait comment concilier tout ça. Mais tout l’art d’un leader est de savoir faire passer ses idées en douceur. Ainsi, j’ai dit à Paul : “Pour la prochaine répétition, tu écriras un morceau en 5/4.” Lorsqu’il est venu chez moi, il m’a dit : “Je ne peux rien écrire en 5/4 – Paul, lui ai-je répondu, je t’ai entendu jouer avec Joe en 5/4 ! ” Lorque Joe jouait son 5/4 en coulisse, Paul improvisait pardessus. Je lui ai demandé s’il avait noté quelques idées. Tout ce que je voulais, c’était un début de morceau et un solo de batterie pour que Joe joue un solo en 5/4. Paul m’a dit qu’il avait écrit deux thèmes. Il me les a joués sur ce piano [il montre son Baldwin] qui a été le premier à entendre Take Five. Alors, j’ai dit à Paul : “Si on combine ces deux thèmes, on obtient un morceau classique de jazz [avec un thème qui se répète trois fois et un pont entre les deuxième et le troisième thèmes], sauf qu’il est en 5/4.” Même Paul l’a aimé. On a donc commencé à le répéter dans mon salon et j’ai proposé de l’appeler Take Five. Et Paul s’est étonné : “Take Five ? Pourquoi l’appellerait-on ainsi ? — Parce que c’est en 5/4. Et parce que l’on dit souvent ça.” [« To take five » peut vouloir dire : prendre une pause de 5 minutes ou prendre 5 mesures de solo, NDLR.] Il a répondu : “Je n’ai jamais entendu personne dire “take five” ‑ Tu es bien la seule personne au monde qui ne connaisse pas cette expression !” Quoiqu’il en soit, Take Five est devenu le titre de ce fameux morceau où je garde le rythme à cinq temps du début de l’introduction à la fin. En concert, c’est le morceau que j’attends avec impatience tout au long de la soirée, en me demandant jusqu’où on parviendra à improviser sur un seul accord.

BATAILLES D’AIRS

Le rythme de Blue Rondo à la Turk, je l’ai entendu par des musiciens de rue à Istanbul. C’était fascinant. L’un des musiciens – il s’appelait June Eight, parce qu’il était né le 8 juin – m’a expliqué : “C’est notre blues à nous. On grandit en improvisant sur ce rythme.” J’ai décidé de composer un morceau sur ce rythme et je l’ai appelé Blue Rondo à la Turk. Nous avons aussi été en Inde, où les musiciens que nous avons rencontrés nous ont dit que Joe était le premier grand batteur venu d’Occident qu’ils entendaient. Joe était vraiment un batteur à part à l’époque, capable de jouer des morceaux très compliqués et aussi des choses très mélodiques. Ainsi, dans Everybody’s Jump, qui comporte un solo de batterie, l’on peut vraiment reconnaître la mélodie du morceau dans son jeu sur les différentes éléments de la batterie. Pick Up Sticks est une référence aux baguettes. Paul ne voulait pas que Joe joue avec des baguettes. Il préférait le jeu plus doux des balais et c’était un sujet de débat entre nous à l’époque. On était très dépendants les uns des autres et on s’écoutait beaucoup. Paul me parlait souvent avec son saxophone en jouant la mélodie d’un autre air que celui que nous étions en train d’interpréter. Par exemple, il me disait : “Arrête de jouer dans trois tonalités à la fois.” Et si, dans le morceau suivant, je continuais à jouer des combinaisons harmoniques extravagantes, il se mettait à jouer au milieu de son solo : “Tu me rends dingue. Qu’est que je t’ai fait ?” [“You’re driving me crazy. What did I do to you” : soit les paroles du standard You’re Driving Me Crazy]. Ou alors, si je jouais un accord qui l’empêchait d’aller dans la direction qu’il souhaitait, il me jouait : “Donne-moi de l’espace, beaucoup d’espace dans le ciel étoilé, ne me retient pas enfermé” [“Give me Land, lots of land under starry skies above, don’t fence me in”, paroles de la chanson Don’t Fence Me”]. Parfois, Joe lui répondait à la batterie de la même façon. On se livrait des bataille d’airs au sein du quartette.

“Chez Columbia, personne n’a été convaincu par l’album “ Time Out ”. ‘Il n’y a que des originaux. Ce n’est pas dansable. Vous voulez un tableau sur la pochette. On n’a jamais fait ça auparavant.’”

GRANDES OREILLES

En tant que musiciens, nous avons conscience de choses qui échappent aux autres. Ainsi, lorsque l’on fait de longues promenades solitaires à cheval et que ce dernier adopte une allure régulière, on est bercé par le bruit des sabots qui vous inspire des rythmes. J’y superposais mentalement des rythmes différents – cinq sur trois ou cinq sur deux – et c’est ainsi que s’est construite ma conception du rythme. Où que j’aille, mes oreilles sont attentives aux sons qui m’entourent. Ce sont parfois des grillons, parfois le murmure de l’eau d’un ruisseau. Strange Meadow Lark est mon imitation de l’alouette, que j’ai entendue en Californie du Nord. D’autres fois, c’est juste le vent. Je me souviens d’un soir où le vent a soufflé au son d’une quinte diminuée toute la nuit. C’était un son très bruyant. Et je me suis dit qu’un jour je l’utiliserai dans un morceau. Je me souviens aussi d’un moteur à essence qui produisait les rythmes les plus fous. Ils n’étaient pas aussi réguliers que ceux des sabots d’un cheval, et j’essayais d’associer un rythme régulier à ce rythme étrange et fou de pompe à essence.

LES OISEAUX

Chez Columbia, personne n’a été convaincu par l’album “ Time Out ”. “Il n’y a que des originaux. Ce n’est pas dansable. Vous voulez un tableau sur la pochette. On n’a jamais fait ça auparavant.” Une seule personne a aimé l’album. C’était le président de la Columbia, Goddard Lieberson qui était également compositeur et arrangeur. Il m’a dit : “Dave, j’en ai assez d’entendre Stardust et Body And Soul. Ça, c’est vraiment original. Donne moi une copie de Blue Rondo à la Turk et de Take Five. Demain, je vais sur la Côte Ouest pour rencontrer les représentants de Columbia : je veux leur faire écouter cette nouveauté.” Mais ils n’ont pas aimé non plus. Au début, l’album est passé presque inaperçu. Personne n’en faisait la promotion. Mais deux disc-Jockeys, l’un à Cleveland et l’autre à Chicago, ont commencé à le passer. Le public en redemandait. De retour d’Europe, on s’est rendu compte que Take Five était devenu un tube. Sur les campus où nous allions jouer, on entendait “Time Out”. Et partout dans le monde, en concert, devant les juke-box ou la radio, on dansait sur cette musique qui avait été jugée indansable. Sur Take Five notamment, le public se déchaînait ! C’était fabuleux de voir le succès mondial de ce disque qui se voulait expérimental. Pourtant, je n’avais pas recherché le succès. Je voulais juste proposer une musique innovante et créative en me démarquant de ce jazz uniforme en 4/4. Et j’ai ainsi ouvert la voie à de jeunes musiciens talentueux qui ont repris le flambeau pour composer une musique encore plus complexe, beaucoup plus recherchée. Un jour, j’ai entendu une immense volée d’oiseaux chanter Blue Rondo. [Il chante la première mesure en boucle.] Je appelé ma femme, Viola, et les enfants : “Il faut absolument que vous entendiez ça. Soit je suis en train de rêver, soit les oiseaux chantent Blue Rondo à la Turk.” Ils sont sortis et ils m’ont dit : “C’est vrai, ils le chantent !”

D’après une interview recueillie par Russell Gloyd, filmée par Chris Lenz en 2003 (Disponible dans la réédition Jazz Legacy de “Time Out”.).

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

« L’amour planait sur ce groupe »

“Time Out” a aujourd’hui soixante-cinq ans. En 2009, qu’est-ce qui faisait encore courir Dave Brubeck ? Retour sur une carrière entamée… en 1942 !

Par Jean Levin

Il semble que, comme pour Thelonious Monk, la pensée musicale et la force des compositions l’emportent chez vous sur les canons traditionnels du toucher de piano.

Il a une grande similitude entre improvisation et composition. Les opposer est artificiel. Cela tient à la manière dont fonctionne la pensée créatrice. La manière d’avancer, le processus, le “work in progress” sont aussi importants que le résultat final.

Est-ce pour cette raison que vous donnez toujours autant de concerts et vos enregistrements live sont nettement plus nombreux que les séances en studio ?

C’est l’une des raisons. On ne sait jamais à quel instant de l’improvisation le profil d’une nouvelle composition va surgir, une idée de développement à laquelle je n’avais jamais pensé jusque-là, ou une solution inédite pour résoudre une question harmonique ou rythmique. C’est d’ailleurs pourquoi je prends souvent comme titre de mes albums le lieu du concert, celui de “l’expérience”. À commencer par “Jazz At The College Of Pacific” en 1953. Il y a eu “ Carnegie Hall ”, “ Berlin Philharmonie ” et des dizaines d’autres. Ce moment-là et cet endroit-là sont totalement spécifiques. À condition d’être intensément “présent”.

Vous avez étudié avec Darius Milhaud au Mills College d’Oakland. Qui d’autre vous a marqué aussi profondément ?

Je me sens redevable à Jean-Sébastien Bach. Et au chant grégorien qui l’avait précédé. Mais sur le plan du développement personnel, l’influence la plus forte est celle de Milhaud.

Vous avez publié un texte dans DownBeat en 1950 qui apparait singulièrement visionnaire aujourd’hui. Vous y annonciez l’émergence de la world music et espériez que le jazz sache y puiser une inspiration… Le fait d’avoir grandi dans une ferme, où votre père élevait des chevaux, vous a-t-il aidé à ressentir cette universalité ?

Les philosophes prétendent que l’on ne peut connaître le monde que si l’on sait explorer un mètre carré de terre près de chez soi. En ayant grandi dans un ranch, j’étais dans une totale proximité avec la nature et les animaux, mais aussi avec ceux qui venaient travailler là avec des cultures et des trajectoires différentes. C’est comme ça que j’ai pu tomber amoureux d’un classique du Far West comme The Red River Valley et reprendre des chansons mexicaines, portugaises ou des Indiens d’Amérique que chantaient les cow-boys de mon enfance.

L’importance donnée à l’élément rythmique de votre musique est-il la clé de votre reconnaissance par la communauté afro-américaine ?

L’une des influences les plus déterminantes de ma jeunesse a été l’écoute des enregistrements réalisés au Congo Belge lors de l’expédition de Dennis Roosevelt. J’ai tout de suite compris que le jazz avait beaucoup à apprendre de la complexité des rythmes africains.

Pourrait-on dire que vous appartenez à la même famille pianistique que Duke Ellington ou Thelonious Monk ? Ceux qui n’oublient jamais qu’il s’agit d’un instrument de percussion…

Je le revendique totalement !

Un mot s’impose lorsque l’on considère l’ensemble de votre carrière, c’est celui de fidélité : Paul Desmond, le clarinette Bill Smith, le quartette actuel, la formation avec vos fils, votre épouse Iola rencontrée au College… Il y a là un sens de la famille, au sens large.

Je ressens une profonde fraternité avec les jazzmen que j’ai pu admirer. Je me suis toujours senti humainement très proche des musiciens de mon orchestre. Tenez, aujourd’hui par exemple, je suis impatient de retrouver Bill Smith à Seattle où le quartette va bientôt aller jouer. Je sais que je vais lui demander de jouer avec nous. Je l’ai rencontré en 1946 au Mills College d’Oakland. Nous sommes toujours restés très proche. Quant aux membres de mon quartette ou à mes fils, j’éprouve à leur égar un profond mélange de respect, d’admiration et d’amour. Et je sais que c’est réciproque…

Les dix premières années de votre carrière ont été particulièrement difficiles. Est-ce dans cette adversité que vous avez bâti une inébranlable détermination et confiance en vous ?

Beaucoup d’autres amis musiciens de San Francisco étaient tout autant dans la panade et nous étions toujours prêts à partager une boîte de haricots. Ce sont des circonstances qui vous forgent le caractère ou vous brisent à jamais. Mais c’est l’occasion d’affirmer votre identité et cette lutte apporte une profondeur à ce que vous créez.

“Ce fut difficile de trouver une rythmique qui comprenne ma démarche. Le jour béni où j’ai pu assembler Joe Morello et Eugene Wright, tout est devenu possible”

Deux autres mots semblent vous avoir servi de fil conducteur : “innovation” et “créativité”. Après plus de soixante ans de carrière, comment garder la fraîcheur ?

C’est une discipline intellectuelle permanente. J’essaie de ne pas me défiler quand je suis confronté à un problème au quotidien, qu’il s’agisse de musique ou des choses de la vie. Le prendre à bras le corps et le résoudre. Autant que possible…

Dès l’Octet de vos débuts, vous avez familiarisé le jazz à “l’art de la fugue” hérité de J.S. Bach. Était-ce plus facile d’“oser” sur la West Coast, où l’expérimentation musicale était une constante quasi philosophique ?

Dans l’Octet, nous étions plusieurs élèves de Darius Milhaud. Nous avions énormément appris de lui sur le plan de l’intégration des éléments classiques. Il nous encourageait à développer notre créativité tous azymuths. Qu’il s’agisse d’oratorios, d’opéra, de musique pour ballet, etc. On s’en inspirait pour appliquer ensuite ces idées dans un contexte de jazz. Nous adorions improviser en contrepoint, par exemple. Milhaud nous encourageait à étudier les chorals de Bach et son utilisation du contrepoint. Et il nous faisait écrire des fugues.

Vous avez mis du temps à trouver une rythmique régulière.

Mon premier batteur, celui du Trio, Cal Tjader, était extrêmement doué. Herb Barman et Bull Ruther ont amené un vrai sens du swing comme dans l’album “Look for the Silver Lining”. Lloyd Davis aussi a apporté sa marque, comme en témoigne “Jazz at Oberlin”. Et j’ai pris du plaisir avec la paire que constituaient Norman ou Bob Bates avec Joe Dodge. Mais ce fut difficile de trouver une rythmique qui comprenne ma démarche. Jusqu’au jour béni où j’ai pu assembler Joe Morello et Eugene Wright. À partir de là, tout est devenu possible. Pour pouvoir enregistrer “ Time Out ”, il me fallait un Joe Morello !

Paul Desmond, Gene Wright, Joe Morello et vous : dix-sept ans de vie commune ! Parvenez-vous à analyser cette alchimie ?

L’amour planait sur ce groupe. D’ailleurs ma collaboration avec Paul n’a pas cessé lorsque le quartette s’est dissous. Nous avons joué notre premier concert commun dans les années quarante et j’étais à ses côtés pour sa dernière apparition sur scène, au Lincoln Center de New York, quelques semaines avant sa mort, lorsqu’il se savait condamné.

Paul Desmond a utilisé le concept d’Extra Sensorial Perception pour définir votre relation. Le duo n’était-ce pas le format idéal pour vos échanges ?

Enregistrer en duo était une idée de Paul. Il était convaincu que nous n’avions pas besoin d’une section rythmique. Par instant cette ESP était d’une telle intensité que chacun de nous était dans un état second.

Vous avez joué devant huit Présidents des États-Unis, dans les plus grandes salles des cinq continents, pour toutes les télévisions…

La chance y est pour beaucoup. Je n’aurais jamais joué pour John Kennedy s’il n’avait pas eu Pierre Salinger comme attaché de presse : il venait souvent m’écouter au Geary Cellar de San Francisco quand il était journaliste au S.F. Chronicle. Salinger était un excellent pianiste classique et, du coup, ma démarche l’intéressait. Barack Obama raconte dans son autobiographie que le premier concert de jazz auquel il assista, lorsqu’il avait dix ans, fut celui du groupe que j’avais avec mes fils lorsque nous sommes allés jouer à Hawaii.

Les nombreux prix et décorations que vous avez reçus à travers le monde n’ont-ils pas altéré votre goût de l’innovation ?

Ma plus récente composition, Ansel Adams: America, devrait vous rassurer… Il s’agit d’une commande pour orchestre symphonique destinée à accompagner la projection des photographies d’Ansel Adams. J’ai eu à penser en termes visuels. Juste avant, j’ai écrit un mini opéra pour le festival de Monterey à partir du roman de John Steinbeck, Cannery Row. Il fallait se projeter dans des époques et des contextes différents. Les récompenses dont vous parlez saluent une œuvre passée, mais je continue à me projeter sur les futures !

En 1974, votre discographie comporte une curiosité, votre association avec Lee Konitz et Anthony Braxton.

C’était Michael Cuscuna eut envie de voir ce qui pourrait naître d’un tel assemblage. Anthony Braxton m’avait manifesté son amitié et m’avait vigoureusement défendu à un moment où je faisais l’objet de violentes critiques. Y compris à Paris…

Pourquoi avoir choisi Gerry Mulligan lorsque vous avez dissous le quartette avec Paul Desmond ?

Entre Gerry et moi, c’est une longue histoire. J’avais trouvé son tout premier engagement professionnel et je lui avais permis d’enregistrer dans la foulée pour Fantasy. Nous avions toujours eu une profonde estime réciproque et il s’est imposé naturellement après le départ de Paul : George Wein voulait organiser une tournée au Mexique avec moi. Gerry était dans mes bagages. Wein a suggéré Alan Dawson comme batteur et j’avais déjà joué avec Jack Six. On est parti comme ça pour le Mexique et le groupe a duré sept ans ! Un quartette formidable : réécoutez l’enregistrement de la “Berlin Philharmonie”.

Avec Jerry Bergonzi, en 1979, l’expérience fut plus courte…

Certes, mais il m’a emmené dans un feeling plus contemporain. Soir après soir, l’aisance et l’inspiration d’un musicien aussi jeune m’éblouissaient. Dans les choses qui comptent, il y a eu également par la suite une section rythmique sur laquelle je me suis rarement exprimé, celle qui réunissait mon fils Dave à la basse électrique et Randy Jones à la batterie. Bill Smith était le clarinettiste. Écoutez la complexité de Tritonis, enregistré en concert à Moscou. J’ai dû le retirer du répertoire, car Chris est le seul bassiste qui arrivait à se sortir de ce cinq temps…

Votre quartette actuel comprend le saxophoniste Bob Militello, le bassiste Michael Moore et le batteur Randy Jones. Comment expliquer le peu de reconnaissance dont ils bénéficient encore à titre individuel au regard de leur talent ?

C’est une vraie question. Ça fait trente ans que je joue avec Randy et Bobby. À chaque concert ils font un triomphe. Mais peut-être n’ont-ils pas le loisir – ou l’envie – de développer une carrière personnelle. En tout cas, je mesure ma chance de les avoir à mes côtés.

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

Du 10 au 18 août, dans l’écrin du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord à La Petite Pierre, le festival, dont Jazz Magazine est partenaire, célèbre le jazz et les musiques du monde sous toutes leurs formes.

Des vétérans du jazz ouvert et créatif (Vincent Peirani & François Salque, Erik Truffaz ou encore Baptiste Herbin et son Django Trio) aux références internationales et incontournables (Kenny Garrett), des jeunes instrumentistes qui commencent tout juste d’éclabousser la scène hexagonale de leur talent (le pianiste Gaël Rakotondrabe, qui se produira en trio et invite le guitariste Hugo Lippi, le saxophoniste Antonio Lizana), aux stars de la pop et de l’electro (Jeanne Added) ou du blues et du rock venues de l’autre bout du monde (Moonlight Benjamin ou Keziah Jones), le célèbre festival vosgien annonce la couleur avec une programmation de haut vol.

Mais il vous reste encore beaucoup de surprises à y découvrir : rendez-vous donc dès à présent sur le site du festival Au Grès du jazz pour prendre connaissance de toutes les dates et réserver vos places !

Du 29 août au 8 septembre, fidèle à sa réputation, le grand rassemblement de la fin de l’été, hérissé d’événements en tous genres, invite vétérans et jeunes talents pointus pour que rayonne le jazz dans toutes ses splendeurs.

En cette terre de festivals qu’est la France, ce ne sont ni les grandes occasions ni les petits moments de magie (et tout ce qui peut exister entre les deux) qui manquent, et Jazz à la Villette ne fait pas exception en conviant pointures déjà bien installées, grandes références historiques et une myriade d’artistes émergents qui confèrent à cette nouvelle édition une saveur toute particulière. Ainsi Makaya McCraven, Alice Russell, François Jeanneau, Anthony Joseph, Kenny Garrett, un hommage international à Pharoah Sanders (avec Hamid Drake, Sheila Maurice Grey, Joshua Abrahms…), Omar ou Brad Mehldau y côtoieront le groupe de la nouvelle star du saxophone Immanuel Wilkins, mais aussi Mahalia, Knower, Kamaal Williams et beaucoup d’autres !

Programmation complète et réservations sur jazzalavillette.com

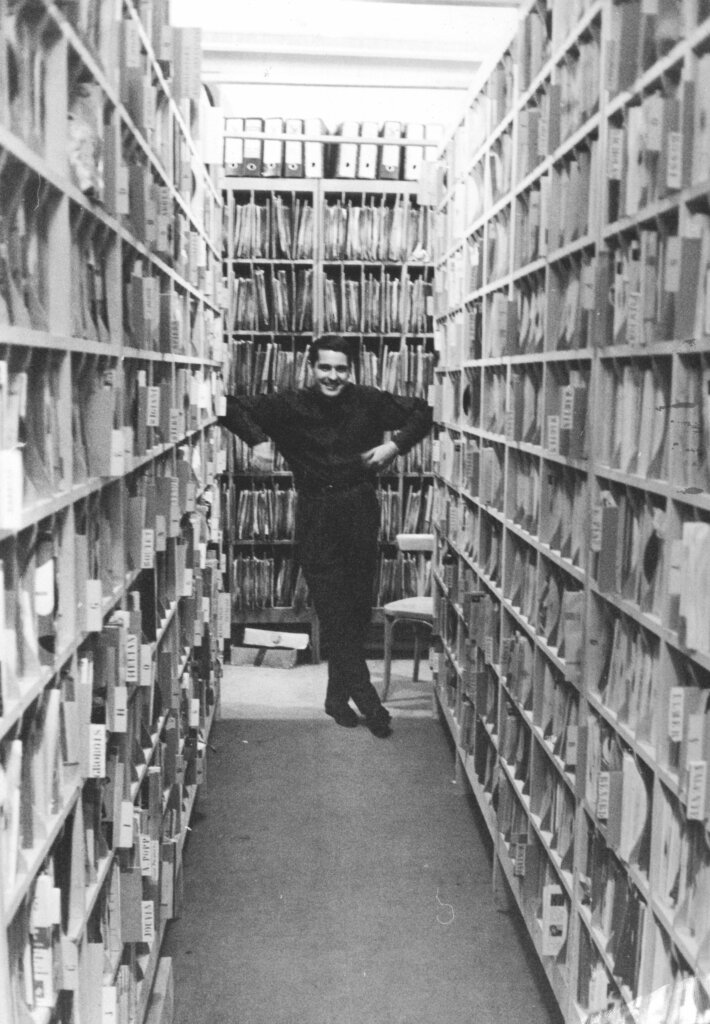

Il y a trente ans, Jean-Louis Ginibre, rédacteur en chef de Jazz Magazine de 1962 à 1971, et Philippe Carles, qui lui succéda jusqu’en 2007, avaient interviewés DANIEL FILIPACCHI et FRANK TÉNOT, les deux figures historiques du mensuel désormais septuagénaire qui accompagna leurs débuts dans le monde du jazz. photo X/DR

photo X/DR

Daniel Filipacchi

“Une des plus excitantes expériences de ma vie”

Jean-Louis Ginibre Comment s’est faite l’acquisition de Jazz Magazine ?

Daniel Filipacchi Le magazine appartenait aux Barclay, Nicole et Eddie. Ils dirigeaient une maison de disques qui, à l’époque, allait plutôt mal. Les banques avaient demandé à Jean Frydman de venir mettre de l’ordre. Frydman a constaté qu’il y avait dans cette maison un magazine de jazz qui perdait de l’argent. Il a dit aux banques : « Ce n’est pas intéressant, une maison de disques n’est pas faite pour éditer des magazines. » Il nous a demandé, à Frank et à moi, de reprendre le magazine. Et cela, pour une somme symbolique et des pages de publicité gratuites mensuelles pour les disques Barclay, pendant plusieurs années.

A l’époque, Frank et toi faisiez déjà votre émission de jazz…

Oui, je crois.

Jazz Magazine a commencé en 1954. Vous l’avez repris en quelle année ? En 1957 ?

Je ne me souviens pas. Il me semble que c’était en 1955.

Tu as fait ta première émission à la mort de Parker…

Oui, ça a dû être plus ou moins simultané.

A travers votre émission de radio pour Europe n° 1 faisiez-vous de la promotion pour Jazz Magazine ?

On ne se gênait pas pour en parler, mais ça n’a jamais eu d’influence sur les ventes.

Quand vous avez repris le magazine, vous vous êtes installés rue de l’Echelle…

Dans les bureaux du Club Olympique, au premier étage. Nous avions une petite équipe avec Philippe Séchet qui s’occupait de la publicité, et Andrea Bureau qui était maquettiste, Raymond Mouly et aussi un peu Régis Pagniez.

Pendant ces années qui ont précédé la création du magazine Salut les Copains, que faisais-tu au magazine ?

Beaucoup de photos, beaucoup de couvertures. Et aussi des blindfold tests, des critiques de disques. Il y avait trois critiques principaux qui signaient Fil, Fal, Fol. Fol, c’était Raymond Fol, Fil c’était moi, Fal c’était Frank. Et je m’occupais de la mise en pages avec Andrea Bureau et de la pagination avec Frank.

Quelle impression as-tu rétrospectivement ? Était-ce une bonne époque pour toi ?

Oui, j’aimais beaucoup faire Jazz Magazine. Je savais concevoir une maquette, j’étais au courant des problèmes de texte et de photo. Et comme le sujet traité était un domaine que je connaissais parfaitement, le jazz, et que j’étais tout à fait en harmonie avec Frank, c’était agréable. On faisait le magazine, on le donnait aux NMPP, on n’avait pas à se casser la tête avec la diffusion, la promotion, etc. Ça marchait gentiment. On avait un peu de publicité. C’était bien.

En 1955, quand Europe n° 1 a été créée, vous avez commencé votre émission de radio presque immédiatement ?

Oui, quelques semaines après. Le jour de la mort de Charlie Parker, Maurice Siegel m’a téléphoné en me demandant de venir à l’antenne avec des disques du Bird. Le soir même, j’ai présenté mes disques. Europe n° 1 a reçu des lettres et des coups de téléphone enthousiastes pour cette émission. C’est à ce moment-là que Lucien Morisse, qui était directeur des programmes et qui connaissait Frank, un professionnel de la radio, a eu l’idée de nous faire faire l’émission en alternance. Moi, j’étais poussé par Maurice Siegel, Frank par Lucien Morisse. Frank et moi sommes allés dans un bistro, La Belle Ferronnière, au sous-sol. Et là on a décidé, d’un commun accord, qu’au lieu de présenter chacun une émission l’un contre l’autre, on ferait une émission à deux. Ça a débuté comme ça.

Ton expérience de journaliste venait de Paris Match où tu étais photographe…

Oui, de Paris Match et de beaucoup d’autres journaux avant. J’avais travaillé à Samedi Soir, j’avais fait la mise en pages du Hérisson. J’ai collaboré à l’Almanach Vermot. J’avais même fait du quotidien, à Ce Matin le Pays. J’ai commencé comme journaliste en écrivant des textes. Plus tard, j’ai pensé que, de temps en temps, quand je partais en reportage, je devrais emporter un appareil photo. C’est comme ça que j’ai démarré. Mais l’ennui, au Hérisson, c’est qu’il n’y avait pas de photos. Alors je suis passé à La Presse, un magazine où il y avait des photos.

Lorsque tu as commencé l’émission Pour ceux qui aiment le jazz, tu travaillais à Paris Match et à Marie-Claire. Où était Frank à ce moment-là ?

Frank était ingénieur à l’énergie atomique.

Photo © Sarah Ténot

Quand as-tu quitté Paris Match pour te consacrer entièrement à tes émissions de radio et aux magazines ? Quand as-tu quitté Paris Match pour te consacrer entièrement à tes émissions de radio et aux magazines ?

Tout ça, c’est un peu enchevêtré parce que j’avais beaucoup d’activités parallèles. Je faisais des émissions, je produisais des séances d’enregistrement pour RCA et Decca. J’en avais d’ailleurs produit avant, bien avant Europe n° 1, en 1949 ou 1950. J’avais fait entre autres une séance avec mes économies et créé ma propre marque, que j’avais baptisée Mood. C’était une séance avec les cinq trompettistes de Duke Ellington (Ray Nance, Nelson Williams, Ernie Royal, Al Killian et Shorty Baker). Trois disques 78-tours. J’ai perdu tous mes sous dans cette affaire ! Donc, j’étais simultanément producteur de disques, journaliste à Match, photographe à Marie-Claire, j’avais mes émissions de radio et j’étais corédacteur en chef de Jazz Magazine.

Jazz Magazine a été la première revue de jazz qui ait adopté les concepts de la presse magazine.

Absolument. Nous avons appliqué des recettes journalistiques classiques. Avant, la presse de jazz, c’était un article donnant des détails sur la vie d’un trompettiste avec une photo pour illustrer le texte. Avec Frank, on a commencé à raconter des histoires, à faire des blindfold tests accompagnés de photos réalisées spécialement, à concevoir des couvertures avec des idées, par exemple Quincy Jones et sa petite fille dans sa piscine, ou Dizzy dans la mer avec sa trompette…

Ou Sidney Bechet en Père Noël ?

Oui, Sidney Bechet en Père Noël, Claude Luter avec sa clarinette démontée, Lester Young avec un mendiant jouant de la flûte dans la rue. C’était un peu du journalisme. Nous mettions les musiciens de jazz dans une situation où l’on plaçait, dans d’autres magazines comme Match, les vedettes de cinéma.

Tu as aussi photographié Lester Young à l’Arc de Triomphe…

Oui. Quand, sur la tombe du soldat inconnu, Lester a vu l’inscription 1914-1918, il a dit : « Il n’a pas vécu vieux ».

Tu crois qu’il a dit cela en plaisantant ?

Certainement pas.

C’est avec ce genre de reportage que Jazz Magazine a trouvé son identité…

Oui. On essayait de faire un magazine de jazz qui soit un vrai magazine. Sérieux mais avec de l’humour. C’était du journalisme.

Quelle place tient Jazz Magazine dans ta vie professionnelle ?

Une place considérable car, sans Jazz Magazine, Frank et moi n’aurions sans doute pas fondé notre groupe de presse. Le démarrage du magazine Salut les Copains est le produit d’une analyse très simple. Pour notre émission de jazz, nous recevions un certain nombre de lettres. A l’époque, Jazz Magazine vendait dix ou douze mille exemplaires. Comme pour l’émission Salut les Copains, nous recevions dix fois plus de lettres, nous avons calculé qu’un magazine couvrant le même terrain que Salut vendrait dix fois plus que Jazz Magazine. C’est-à-dire 100 ou 120 000 exemplaires. Ce qui était suffisant pour équilibrer. Avec Jazz Magazine, nous avons toujours perdu un peu d’argent. C’est seulement depuis deux ou trois ans que nous avons trouvé le point d’équilibre. Au début, Frank et moi mettions un peu d’argent de notre poche chaque mois pour combler le trou et pouvoir sortir Jazzmag. Donc, Jazz Magazine a été vraiment important dans notre vie professionnelle. C’est grâce à cette expérience que Frank et moi avons appris les mécanismes de la distribution, de la fabrication et de la publicité. Personnellement, c’est une des plus excitantes et instructives expériences de ma vie, puisque je suis à la fois fasciné par les magazines et par le jazz. Au micro : Jean-Louis Ginibre

Frank Ténot

“C’est en faisant Jazz Magazine que nous avons appris notre métier”

Philippe Carles En 1954, il y a en France deux publications consacrées au jazz : Jazz Hot et le Bulletin du Hot Club de France. Qu’est-ce qui déclenche la création de Jazz Magazine ?

Frank Ténot Cette année-là, il y avait eu à Paris un festival de jazz, organisé principalement par Charles Delaunay, le directeur de Jazz Hot. Et ç’avait été un échec financier. Personne n’ayant voulu combler le déficit, surtout pas la compagnie de disques Vogue où travaillait Delaunay, Jacques Souplet, alors administrateur de Jazz Hot, était parti, furieux, pour aller travailler chez Barclay. Et sa première idée a été de faire une revue de jazz : Jazz Magazine. Il m’a aussitôt demandé de participer au premier numéro. Ça m’ennuyait vis-à-vis de Delaunay. Aussi, dans les premiers numéros de Jazz Magazine, j’écrivais des tas de choses que je ne signais pas…

Quelles avaient été tes fonctions auprès de Charles Delaunay ?

Très vite j’étais devenu secrétaire de rédaction de Jazz Hot, car Delaunay était pratiquement seul. Il n’y avait pas encore Boris Vian, ni Lucien Malson. Même André Hodeir n’était pas encore très actif dans l’équipe de Jazz Hot. Il y a une série de numéros – 10, 11, 12, je crois – que j’ai faits seul. J’ai d’ailleurs commis une erreur gravissime dans le domaine de la presse : j’ai numéroté “douze” les numéros de décembre et janvier. Il y a donc deux n°12 ! Dans l’ensemble, ces numéros ne sont pas très bons. Delaunay, parti pour deux mois aux États-Unis, m’avait confié les clés du journal. Je crois que j’en avais profité pour pousser Boris à écrire davantage…

Comment s’est fait le passage de Jazz Hot à Jazz Magazine ?

Je suis allé voir Charles pour mettre les choses au point, lui expliquant que je ne pouvais pas travailler aux deux revues et qu’à Jazz Magazine j’étais payé. « Évidemment, m’a-t-il dit, vous ne pouvez plus faire partie de notre comité de rédaction, mais vous pourrez toujours revenir si vous le souhaitez.» Et nous sommes restés en bons termes.

Les premiers numéros de Jazz Mag ont été faits par qui ?

La mise en pages a d’abord été confiée à Pierre Mani, le concepteur des pochettes de Barclay. La première équipe, c’était donc Souplet, Mani et moi, et Leonard Feather comme correspondant. Nicole Barclay a ensuite engagé Daniel Filipacchi, comme photographe mais aussi pour une idée qu’il avait proposée : les blindfold tests (sa première “victime” avait été Michel de Villers). J’avais déjà rencontré Daniel au Hot Club – il était venu présenter un disque qu’il avait produit, avec cinq trompettistes d’Ellington. Quelque temps plus tard, nous avons pris un verre ensemble et Daniel m’a dit : « Je viens de recevoir mes piges, Souplet se moque de nous. D’ailleurs, ce journal, nous pourrions très bien le faire tous les deux. Allons en parler à Nicole…» Je n’étais pas très enthousiaste, je craignais qu’il ne fasse tout rater, mais je l’ai suivi.

Parallèlement, vous étiez associés à la radio…

L’épisode Europe n° 1 date de la même année, 1955, mars ou avril. Lucien Morisse, qui travaillait comme illustrateur musical à la télévision, venait souvent m’emprunter des disques de jazz. Un jour, il m’annonce la création d’une nouvelle station, dont il allait être le directeur artistique, et me propose de faire tous les soirs une émission de jazz d’une heure. Quelques jours après, très embêté, il m’explique que Maurice Siegel ne me trouve « pas à la hauteur » et veut confier l’émission à un garçon bien meilleur que moi, Daniel Filipacchi. « Mais ça va s’arranger, poursuit-il, vous n’aurez qu’à partager les soirs de la semaine et faire l’émission en alternance. » Daniel avait souvent participé, en tant que collectionneur invité, aux émissions de Salut les Copains. Nous nous retrouvons, encore une fois, à La Belle Ferronnière et Daniel me dit : « Cette émission, il faut qu’on la fasse ensemble, tous les soirs » Scepticisme de Siegel : « Ça va être du bavardage à n’en plus finir… Enfin, allez-y, on vous surveille. » C’est Morisse qui a trouvé le titre Pour ceux qui aiment le jazz – il y avait déjà eu Pour ceux qui aiment la bonne musique, mais qui n’a pas duré ! En même temps que notre amitié se développait et que l’émission prenait de l’importance, Daniel était de plus en plus impatient de nous voir prendre la direction de la revue. Or nous étions très amis avec Nicole et Eddie Barclay, et pour leur petite compagnie de disques, qui distribuait beaucoup de jazz, à travers Mercury, Verve ou Clef, Atlantic, Prestige, notre émission avait un poids non négligeable. Et brusquement, Souplet nous met à la porte : nous recevons, Daniel et moi, une lettre recommandée de licenciement pour “faute professionnelle” – je n’ai jamais su pourquoi. Nous cessons donc de mettre les pieds au bureau de Jazz Magazine. Quelques jours plus tard, rue Saint-Benoît, où nous étions presque tous les soirs, nous rencontrons Eddie, qui s’étonne de ne plus nous voir. J’avais sur moi la lettre, dont la lecture a vraiment l’air de le surprendre : « Ah ! c’est donc pour ça que je vois ces nouvelles têtes à la rédaction ! » Jacques Souplet avait recruté de nouveaux collaborateurs. Et Barclay décide de le pénaliser en lui retirant les trente pour cent qu’il a dans la revue pour nous les confier, « mais attention, précise-t-il, il ne faut pas que ça nous coûte un sou de plus. Et même si ça pouvait être bénéficiaire… » Le changement se fera en novembre 56. Pendant encore un an, nous restons avenue de Neuilly, dans les locaux de Barclay. Mais la compagnie, en pleine croissance, qui a dû emprunter à des banques, a besoin d’apurer sa gestion. Apparait un nouveau personnage, Jean Frydman, qui nous convoque, Daniel et moi, et nous explique que Barclay, après examen des comptes, doit se séparer de Jazz Magazine, qui n’est même pas un “house organ” puisqu’on y parle de tous les disques. Évidemment, nous pourrions être des acquéreurs privilégiés. Mais la somme, dans les 3 millions de l’époque (environ 400 000 francs actuels), nous glace, d’autant que nous connaissons les chiffres des ventes. Nous sortons, dépités. Daniel évoque la possibilité d’un partenariat avec une autre maison de disques… Puis nous décidons d’aller voir Nicole Barclay, qui finalement nous dit que tout ça ce sont des histoires de comptable, que ce ne sont pas les 3 millions de Jazz Magazine qui vont changer le budget de la société. « Il suffit de décider, conclut-elle, que ça devient un crédit en publicité pour les disques Barclay dans Jazz Magazine. » Ce qui bien sûr nous arrangeait, mais j’ai voulu aller plus loin : « Pour refaire démarrer la revue, nous allons avoir besoin d’argent…» Et Nicole a accepté que le remboursement en pages de publicité dure plus longtemps, et que cinquante pour cent soient payants chaque mois. C’est alors seulement que nous sommes devenus propriétaires de Jazz Magazine. Puis nous avons déménagé rue de l’Echelle.

Photo © Sarah Ténot

Cet accord avec Barclay suffisait-il à maintenir l’équilibre financier d’une publication désormais autonome ?

En fait, quelque temps après, l’imprimeur nous a convoqués, à Tourcoing – nous pensions que c’était pour nous montrer de nouvelles machines… J’y vais avec Raymond Mouly. « Est-il exact que les Barclay ne sont plus dans le capital de Jazz Magazine ? » C’était cela qui préoccupait l’imprimeur. « Dans ce cas, poursuit-il, je me vois dans l’obligation, désormais, de vous demander de me payer d’avance » Il fallait trouver de l’argent pour payer trois numéros… Comme il n’en était pas question, il a fallu trouver une autre solution. Ç’a été la rencontre de Cino del Duca, à qui nous avons exposé le problème. Comme s’il avait pressenti que nous ferions d’autre journaux, il nous a donné un coup de main en nous envoyant dans une petite imprimerie, boulevard Voltaire, tenue par un groupe d’anciens anarchistes italiens. A force d’acrobaties et de bonne volonté, Jazz Magazine a pu sortir… Je crois que le premier numéro dont nous avons été entièrement responsables avait en couverture Claude Luter photographié par Daniel. Non, Sidney Bechet pour un numéro de Noël.

Et votre équipe ?

Mani est resté avec nous, mais c’est Daniel qui a repris en main la mise en pages. Herman Leonard, c’est Nicole qui l’avait déniché. Daniel voulait faire un magazine plein d’informations et, surtout, de photos. Il se chargeait du côté visuel, graphique, et moi des textes. A travers l’émission et les concerts que nous organisions à l’Olympia (le premier organisé sous notre nom, ce futJay Jay Johnson et Kai Winding), nous rencontrions beaucoup d’amateurs et de collectionneurs, qui étaient autant de collaborateurs en puissance pour la revue. Guy Kopelowicz, par exemple, qui nous communiquait les disques Blue Note pas encore distribués en France, Eddie Vartan, le frère de Sylvie, que j’ai rencontré comme voisin d’immeuble – il était trompettiste et a écrit plusieurs études pour Jazz Magazine. Raymond Mouly, je l’avais connu à Bordeaux, il jouait du trombone dans l’orchestre du Hot Club. Quand il a quitté Europe n° 1, où il était directeur technique, nous l’avons engagé comme gestionnaire et rédacteur en chef de Jazz Magazine. Michel Laverdure, lui, m’avait écrit après s’être fâché avec Hugues Panassié. Plus tard, j’ai recruté Michel-Claude Jalard, Jean-Robert Masson, Michel Poulain…

Comment décidiez-vous des sommaires ?

Daniel était toujours angoissé : qu’est-ce qu’on allait mettre dans le journal ? Il était obsédé par le “gros sujet” et aimait beaucoup qu’on publie des “bonnes feuilles”, comme la vie de Big Bill Bronzy. A Yves Salgues, nous avions demandé d’écrire celle de Django Reinhardt en feuilleton… Une constante de la presse, outre les “coquilles”, ce sont tous les “accidents” et erreurs à quoi on échappe difficilement. Quand, par exemple, un lino à qui il manquait des “z” dans sa casse a composé un gros titre avec “jaccmen” au lieu de “jazzmen”, et tout le monde a oublié de rectifier avant impression… Ou lorsque, dans un article sur Bessie Smith, me fiant à je ne sais plus quelle source, j’écris qu’elle pesait plus de cent kilos lors de l’accident où elle perdit la vie, et à l’occasion de mon premier voyage à New York Marshall Stearns m’apprend qu’à l’époque dont je parlais la chanteuse était maigre comme un clou ! Il y a eu aussi des choses plus insolites : une page de pub pour les soutien-gorge Rosy, qui faisaient partie des sponsors de l’émission… Quand l’émission s’est interrompue, Jazz Magazine a eu une période difficile – financièrement ça n’allait pas très bien, et il a fallu prendre des mesures d’austérité.

A côté des erreurs, y a-t-il, parmi les quatre centaines de numéros de Jazz Magazine, des pages dont tu serais plutôt fier ?

Je suis très fier d’avoir été le premier en France à écrire un article positif sur Norman Granz, mal aimé à Paris et qui n’avait encore enregistré que le quart de son œuvre… Dans le n° 56, les pages consacrées à Quincy Jones sont presque prémonitoires…

Daniel Filipacchi et toi avez toujours eu les mêmes goûts en jazz ?

Jusqu’en 1960, nous avions à peu près les mêmes goûts, nos différences ne portaient que sur des nuances. Ensuite, nous avons un peu divergé, sauf bien sûr pour le jazz ancien.

Quel rapport vois-tu entre Jazz Magazine et les journaux que vous avez faits par la suite ?

Jazz Magazine, pour Daniel et moi, a joué le rôle de “prototype”, ou plutôt de terrain d’initiation. Une rédaction, des imprimeurs, des achats de papier, etc. : c’est en le faisant que nous avons appris notre métier… Si, quelques années plus tard, nous avons pu concevoir et fabriquer Salut Les Copains, ç’a été grâce à l’expérience acquise à Jazz Magazine. Au micro : Philippe Carles

Nous venons d’apprendre la disparition du guitariste, à l’âge de 76 ans. Au nom de Jazz Magazine, Philippe Vincent lui rend hommage.

Christian Escoudé est décédé ce 13 mai à Saint-Amant de Boixe, petite commune charentaise où il s’était retiré il y a quelques années avec son épouse Gisèle et un de ses fils. Il venait de publier il y a un mois ce qui restera son dernier disque, “Ancrage”, après une longue carrière qui l’avait emmené aux quatre coins du monde en compagnie de quelques monstres sacrés du jazz.

Natif d’Angoulême, il était le fils d’un guitariste d’origine manouche amateur de Django Reinhardt qui jouait dans les bals de la région les weekends et qui lui transmit l’amour de la guitare. Christian commença sa carrière professionnelle à 21 ans à Monaco dans l’orchestre d’Aimé Barelli avant de s’installer à Paris où il accompagne Jean Ferrat, Nicole Croisille, Michel Fugain et est vite adoubé par les jeunes musiciens trentenaires de l’époque, Aldo Romano, Michel Graillier, Jean-François Jenny-Clark, Bernard Lubat, Eddy Louiss et bien d’autres. Puis sa vie fut une suite de rencontres prestigieuses avec des jazzmen de renom avec lesquels il tourna ou enregistra. Parmi eux, Charlie Haden, John McLaughlin, Martial Solal, Lou Levy, Billy Higgins, Lew Tabackin ou Billy Hart.

Si ses origines manouches pouvaient transparaître dans son jeu, c’était aussi un héritier du bebop qui n’avait de cesse de vouloir faire évoluer son style et son répertoire avec un langage toujours très personnel qui le distinguait de la plupart de ses confrères guitaristes. Le jazz français perd l’un de ses grands talents. Philippe Vincent

Photo : Christian Escoudé en 1984 © Gampe / Wikimedia

Le 27 mai, Jazz Magazine fête ses 70 ans avec un concert unique en son genre réunissant près de vingt musiciennes au Théâtre du Châtelet dans le cadre du festival “Le Châtelet fait son jazz”.

Cette grande soirée intitulée Women In Jazz, présentée par Raphaël Imbert et Kareen Guiock-Thuram retracera l’histoire de Jazz Magazine à travers sept chapitres explorant chacun un aspect différent d’un journal intimement lié aux développements sociaux, historiques et bien sûr artistiques de son époque, depuis sa création en 1954 par Nicole et Eddie Barclay avec Jacques Souplet.

Pour rendre hommage à toute cette diversité d’époques, d’influences et de courants qui se croisent, ce sont une myriade d’artistes en tous genres, issues d’une scène féminine française en plein développement que nous avons voulu mettre à l’honneur, qui se succèderont et se réuniront sur scène au Théâtre du Châtelet, accompagnées d’une rythmique haut de gamme et d’invités prestigieux : Sophie Alour, Celia Kameni, Sarah Lenka, Jeanne Michard, Sandra Nkaké, Leïla Olivesi, Estelle Perrault, Lou Tavano, Marion Rampal, Cecil L. Recchia, Laure Sanchez, Julie Saury, Pedro Kouyaté, Pierre- François Blanchard, Lena Aubert et Elvire Jouve.

Et pour tout savoir sur les coulisses du concert, lisez l’interview du directeur artistique de la soirée Raphaël Imbert dans notre numéro 770 !

Le 30 avril, la chanteuse star de sa génération donnera dans la célèbre salle parisienne l’un de ces concerts habités et mémorables qui ont fait sa réputation, et dont Jazz Magazine est fier d’être partenaire.

Les jeunes révélations du monde du jazz ont l’ascension rapide, mais le temps qu’il a fallu à Samara Joy pour passer de l’anonymat à la célébrité (la chanteuse à déjà raflé trois Grammy Awards) laisse pantois.

Sa voix, d’une puissance et d’une finesse renversantes, n’est pourtant pas le seul de ses atouts, et si elle s’est d’abord fait une spécialité de sublimer le répertoire immortel des standards, elle affirme un peu plus à chaque album une singularité rafraîchissante et une patte personnelle qui devrait bientôt se concrétiser en des morceaux de sa plume qu’on attend avec impatience.

En live, toujours flamboyante d’aisance sans sacrifier la vulnérabilité qui font les grands moments, elle est au plus près de ce qui fait son irrésistible force : éloquente, surprenante et investie corps et âme dans son art.

Réservez dès à présent vos places pour le concert !

Saxophoniste, compositeur, leader, Pierre-Antoine Badaroux est l’une des figures centrales du collectif Umlaut. Entre swing à danser des années 1920-1930 et avant-garde, il nous raconte comment il en est venu à creuser le terrain de la création tout en exhumant les perles du passé, et pourquoi ces deux pôles de son activité lui paraissent indissociables.

Par Franck Bergerot

« Je suis né en 1986 à Grenoble. Le saxophone est venu un peu par hasard mais, à l’école de musique d’Eybens, j’ai eu la chance de tomber sur un professeur extraordinaire avec qui je suis resté dix ans, Yves Gerbelot. Dès que j’ai su faire deux sons, il m’a fait improviser. En plus du saxophone classique, il m’a initié à la musique indienne qu’il pratiquait lui-même, m’a fait écouter Michael Brecker et étudier la Sequenza de Luciano Berio, etc. C’est devenu plus une relation musicale qu’un enseignement formel. On a même fait quelques concerts ensemble.

À l’école, il y avait un big band, le Little Big Band. J’y ai découvert ce que j’aimais : faire de la musique avec des gens. Par la suite, j’ai étudié l’arrangement avec Pierre Drevet à Chambéry et j’ai participé au Micromégas Brass Band de François Raulin, une fanfare amateur d’une trentaine de musiciens qui jouait sa musique et des arrangements de choses qu’il aimait comme Chris McGregor, souvent avec des invités tels Louis Sclavis, Eric Échampard, Marc Ducret, David Murray, des artiste à l’affiche du Festival de Grenoble. À 14 ans, j’ai vécu une expérience très forte avec cet orchestre, lors d’un séjour au Burkina Faso chez Adama Dramé, grand maître du djembé. Le contact avec cette oralité, ce rapport au public et à la danse a causé en moi un choc puissant.

Quand êtes-vous entré au CNSM ?

En 2003, âgé de 17 ans, et j’y suis resté quatre ans. Étant encore jeune, j’étais logé au conservatoire-même où j’ai noué une complicité durable avec Antonin Gerbal, qui restera le batteur de la plupart de mes projets. C’était la première année où le Département jazz accueillait des gens si jeunes. Dans la même promo, il y avait le saxophoniste Pierre Borel qui est parti rapidement faire un Erasmus à Berlin où je l’ai retrouvé par la suite ; et aussi Joachim Florent (b), Hugues Mayot (ts), Aymeric Avice (tp) qui ont fondé Radiation 10, Matthieu Bordenave (ts) qui vit en Allemagne aujourd’hui et enregistre chez ECM. Bruno Ruder (p) était déjà là depuis deux ans ; également membre de Radiation 10, il sera le premier pianiste de l’Umlaut Big Band de céder sa place à Matthieu Naulleau. Les autres membres sont arrivés au CNSM après moi : Sébastien Belliah (b), Antonin-Tri Hoang, Geoffroy Gesser, Benjamin et Jean Dousteyssier (saxes, cl), Michaël Ballue (tb), Gabriel Levasseur, Louis Laurain (tp), Brice Pichard qui venait du classique mais se joignait souvent en renfort à l’atelier de big band dirigé par François Théberge et qui deviendra le titulaire de la partie de première trompette de l’Umlaut.

Ce mot d’Umlaut, ç’a été d’abord le nom d’un collectif recouvrant des expériences musicales toute différentes.

C’est le contrebassiste suédois Joel Grip qui est a créé Umlaut, d’abord comme un label. En 2004, à l’issue d’un séjour d’études à Baltimore avec Michael Formanek, il avait enregistré en trio “Wolfwalk” avec le saxophoniste Gary Thomas et le batteur Devin Gray, et créé Umlaut Records pour produire le disque. Umlaut est le nom allemand du tréma, ces deux points que l’on ajoute au-dessus des voyelles pour en transformer le son. Cette fonction de transformation du son inspira à Joel ce nom que, de retour en Suède, il donna également au festival Hagenfesten créé en 2003 à Dala-Floda, ainsi qu’à un collectif d’organisation de concerts. Lorsqu’il s’est installé à Paris, je l’ai rencontré par l’intermédiaire d d’Ève Risser et l’on a créé le trio Peeping Tom avec Antonin Gerbal. Ève, nous a également présenté Joris Rühl de Colmar où ils avaient été à l’école ensemble. Joris connaissait très bien le jazz, mais venait avant tout de la musique contemporain qu’il avait étudié avec Jacques Di Donato au CNSM de Lyon.

Là, on aborde d’autres rivages esthétiques que ceux de la tradition du jazz.

J’ai toujours entretenu une certaine fluidité de l’un à l’autre. Sur ma quatrième année au CNSM, j’ai commencé à fréquenter la classe d’improvisation générative, qui avait été fondée par Alain Savouret et Rainer Boesch. J’y ai travaillé pendant deux ans, profitant de la dernière année de Savouret à la tête de cette classe, avant qu’Alexandre Markeas et Vincent Lê Quang ne prennent le relai. Ma rencontre avec Alain a été très marquante. Il nous racontait ses cours auprès d’Olivier Messiaen, de Pierre Schaeffer, nous ouvrait des portes sur Morton Feldman, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Bernard Parmeggiani, Luc Ferrari, sans craindre de tirer des passerelles entre Iannis Xenakis et Cecil Taylor ; il évoquait encore ces rencontres des années 1970 où se côtoyaient des compositeurs, des bidouilleurs de synthétiseurs et des gens comme Anthony Braxton. C’était important d’avoir connaissance de ces histoires-là et d’entendre comme il en parlait.

Parallèlement, j’ai fait deux rencontres très marquantes : le contrebassiste Sébastien Beliah et Marc Baron qui était alors saxophoniste – aujourd’hui, il pratique plutôt les magnétophones – et enregistrait sur le label Chief Inspector avec Nicolas Villebrun (elg) et Emiliano Turri (dm). Je connaissais déjà Anthony Braxton, mais ils m’ont fait découvrir Julius Hemphill, John Butcher, etc.

Je me souviens d’avoir entendu en 2006 Sébastien Beliah présenter sur la scène du Concours de la Défense une composition de Julius Hemphill.

C’était plutôt un hommage, Hemph Field, par le quartette Wark avec Antoine Daures (tp), Marc, Sébastien et Emiliano [ou Guillaume Dommartin sur le CD “Wark”, Petit Label]. Une branche parisienne d’Umlaut a peu à peu pris forme autour de Sébastien, Joel et moi-même. Antonin Gerbal habitait rue Polonceau dans un immeuble où le peintre Bernard Thomas-Roudeix avait son atelier dans les caves sur deux niveaux. Il aimait le jazz, il aimait le free jazz, les musiques improvisées et il nous a proposé de nous y installer. C’est là qu’a eu lieu notre premier festival et qu’est né l’Umlaut Big Band et ses projets patrimoniaux notamment autour de Fletcher Henderson et Mary Lou Williams. Le collectif a travaillé presque dix ans à l’Atelier Polonceau-Thomas Roudeix, donné des concerts, enregistré des disques. On faisait tout, pochette, prise de son… mais on avait une plateforme avec notre label Umlaut.

Les premiers disques ça a été “File Under Bebop” enregistré au Périscope de Lyon en 2009 par Peeping Tom, d’abord un trio avec Antonin Gerbal, Joel Grip et moi, qui est devenu quartette lorsque Axel Dörner s’est joint à nous ; le CD suivant “#03” du trio r.mutt [signature de Marcel Duchamp sur son fameux urinoir] réunissait Antonin et moi cette fois-ci avec Sébastien Beliah. Ce fut le premier disque enregistré à l’Atelier Polonceau. Joel est alors parti à Berlin où il a monté une sorte de pôle berlinois avec Pierre Borel, le batteur-percussionniste Hannes Lingens et le clarinettiste et saxophoniste Florian Bergman. C’est le moment où Umlaut a eu une vraie dimension européenne, avec même un festival à Paris et un autre à Berlin. Cette réalité n’apparaît plus qu’à travers notre catalogue phonographique, notamment depuis l’installation de Pierre Borel à Marseille.

“Umlaut est toujours un peu à la frontière du répertoire et de la création. J’essaie de ne pas trop faire cette distinction-là. Quand on va chercher de la musique du passé, ça ne veut pas dire que l’on ne va pas s’interdire de la jouer comme on a envie de la jouer aujourd’hui.”

Si votre catalogue relève en grande partie de l’avant-garde, on y trouve de nombreuses reprises par l’Umlaut Big Band du jazz orchestral des années 1920-1940, mais qui sortent toujours des sentiers battus. Les big bands européens et leurs arrangeurs, le Casa Loma Orchestra et Gene Gifford, les McKinney Cotton Pickers et John Nesbitt, les Clouds Of Joy d’Andy Kirk et Mary Lou Williams, Fletcher Henderson et Will Hudson, le Mills Blue Rhythm Band et Benny Carter… et même lorsque vous vous intéressez à Don Redman (“The King of Bungle Bar, Umlaut Big Band Pays Don Redman”), vous ne vous en tenez pas à un simple “best of”.

Le relevé du répertoire de Fletcher Henderson pour faire travailler mes étudiants au Conservatoire de Lille m’a plongé dans le livre que lui a consacré Jeffrey Magee The Uncrowned King of Swing. Il y mentionnait l’existence de partitions qui m’ont conduit au Schomburg Center for Research in Black Culture de New York, ma porte d’entrée dans les archives du jazz aux États-Unis. Le premier objet de ma quête avait été Frantic Atlantic de Don Redman, une pièce composée pour orchestre symphonique en 1946 que tout le monde semblait ignorer. On connaît Don Redman comme le père de l’écriture pour big band, de ses codes, et on l’a un peu figé dans cette image-là. Or, on lui doit bien d’autres choses, des fins surprenantes, des tournures un peu folles, l’intégration de l’improvisation dans l’écriture, etc. J’ai donc conçu le programme de notre troisième album “Plays Don Redman” de manière chronologique, en commençant en 1924, mais j’ai surtout voulu montrer qu’au-delà de son départ de chez Henderson en 1927, il a continué à écrire, et ce jusqu’à sa mort en 1964. Soit des choses que l’on n’écoute jamais.

J’avais d’abord trouvé conseil auprès de Vince Giordano, musicien de dixieland, responsable de nombreuses musiques de film pour Scorsese, Woody Allen, etc., par ailleurs collectionneur de 78-tours, de partitions, de stock arrangements, de vieux instruments, etc. Il m’a présenté un musicien français qui vit là-bas, également intéressé par ces questions-là, le tromboniste Alix Tucou, qui se trouve être un ami de longue date de Fidel Fourneyron et qui m’a beaucoup aidé. De fil en aiguille, outre mon travail sur Mary Lou Willams et notamment dans le cadre de “Villa Albertine”, résidence itinérante soutenue par les Affaires Culturelles et les Affaires Étrangères qui m’a conduit à New York, Chicago et Washington, j’ai visité les archives de Duke Ellington, de Billy Strayhorn, de Charles Mingus, j’ai pu consulter les dépôts de copyright où j’ai notamment vu la première version de Round’ Midnight intitulée I Love You So. Lors de ce voyage, j’ai pris des tonnes de photos, mais il me reste à trier tout ça comprendre, analyser, etc.

[Au sujet des Jazz Series et des reprises du répertoire de Mary Lou Williams et notamment de la “Zodiac Suite” par l’Umlaut Big Band, lire cette partie de l’interview dans le numéro 770 de Jazz Magazine, avril 2024.]

Si ces programmes swing vous ont permis de sortir de l’underground, notamment en animant des bals sur les musiques des années 1920-1930, l’Umlaut Big Band s’est également penché, toujours de façon patrimoniale, sur des répertoires plus récents, telle la musique d’Alexander von Schlippenbach, pionnier du big band à l’âge du free.

Schlippenbach, c’était une création. On lui a commandé des partitions nouvelles. Après, il a réarrangé pour nous des morceaux qu’il avait écrit autrefois pour le Globe Unity créé en 1966 ou le Berlin Contemporary Jazz Orchestra fondé en 1988. Il est venu nous faire travailler, donner des concerts avec nous et on a enregistré un disque qui est quasi prêt, mais dont je ne suis pas encore totalement satisfait. Même avec Mary Lou Williams dont je restitue certains manuscrits qui sont incomplets, Umlaut est toujours un peu à la frontière du répertoire et de la création. J’essaie de ne pas trop faire cette distinction-là. Quand on va chercher de la musique du passé, ça ne veut pas dire que l’on ne va pas s’interdire de la jouer comme on a envie de la jouer aujourd’hui. D’où la fraîcheur notamment des Jazz Series. Mais rien n’est jamais forcé.

N’avez-vous jamais pensé à rejouer du Chris McGregor ? Il me semble que les jeunes musiciens d’aujourd’hui, particulièrement ceux de l’Umlaut Big Band, sont particulièrement bien équipés pour assumer cette liberté et donner toute sa richesse à cette musique. Le risque serait que ça devienne très propre, très policé, et ça n’est pas le but, mais il n’y a guère de risque avec des gens comme Fourneyron, les Dousteyssier, Louis Laurain ou Matthieu Naulleau. Il y aurait une façon de projeter cette musique avec plus de lisibilité qu’à l’époque et sans perdre la folie originelle.

C’est un peu ce qui s’est passé avec Schlippenbach. Pour ce qui est de Chris Mc Gregor, il serait intéressant de trouver des pièces inédites, s’il en existent. Aux États-Unis, on m’a montré un fonds d’archives de Steve Lacy encore non traité, toujours dans leurs cartons, telles que Irene Aebi les a envoyées par la poste. Il y a notamment de la musique pour big band. J’ai également vu un fonds Melba Liston. Il y a des choses à exploiter. Dans ce qu’elle a fait avec Randy Weston notamment, mais elle a aussi beaucoup écrit pour la Motown, elle a vécu en Jamaïque, travaillé dans le domaine du reggae, notamment avec Bob Marley.

Vous dîtes que les contrebassistes Sébastien Beliah et Joel Grip jouent sans ampli sur des cordes boyaux, à l’ancienne. Ça reste un principe ?

Oui… mais il est vrai que si l’on s’attaque au répertoire de la Motown ou du reggae, le dispositif orchestral devra être revu. Tout comme, pour Mary Lou Williams : l’Umlaut Big Band a connu différentes combinaisons, notamment l’Umlaut Chamber Orchestra pour la Zodiac Suite. Le principe, c’est plutôt de rester fidèle au format pour lequel la musique a été écrite. En ce qui concerne la partie création, il y a plusieurs projets en cours, diverses commandes pour big band notamment d’Alex Dörner, un cycle de petites pièces que j’ai commencé à développer au Jazzfest de Berlin, qui sont des sortes d’études pour big band. Nous travaillons sur un nouveau programme “Copasetic Jive”, avec pour prétexte les Territory Bands des années 1930 comme celui de Jay McShann, qui travaillaient oralement. L’objectif étant de partir de leurs méthodes de travail pour faire notre musique à nous, composée collectivement.

Le catalogue que l’on peut consulter sur umlautrecords.com approche de la centaine de références et reste très trans-européen. On y trouve des choses assez radicales, voire bruitistes, des abstractions pures, des expérimentations très savantes sur les vitesses ou les textures sonores comme matériau brut. Et pourtant, même si l’on fait abstraction des disques de l’Umlaut Big Band, la dimension patrimoniale revient souvent de façon plus ou moins lisible. Sur “Hakana”, le deuxième disque du duo Donkey Monkey (Ève Risser et Yuko Oshima), on trouve des références à Conlon Nancarrow, à Ligeti ou à Carla Bley. Le quartette Die Hochstapler (Louis Laurrain, Pierre Borel, Antonio Borghini, Hannes Lingens) a débuté par cet hommage hybride “The Braxtornette Project” avant de s’aventurer vers des choses moins référencées. Dans “Composition n°6”, une suite en sextette que vous avez signée vous-même, on entend se combiner les héritages d’Anthony Braxton, de l’AACM, de Cecil Taylor et Barry Guy. Plus récemment on a vu Sébastien Beliah s’aventurer du côté des musiques populaires de Pologne avec le groupe Lumpeks. On a surtout le sentiment que le premier bop occupe une place particulière dans votre patrimoine commun. Je pense à Un Poco Loco (Fidel Founeyron, Geoffroy Gesser, Sébastien Beliah) ou Peeping Tom dont le premier album s’intitule sans ambiguïté “File Under Bebop”. Je pense aussi au trio Schnell (Pierre Borel, Antonio Borghini, Christian Lilinger ) qui est publié chez Clean Feed.

Le point de départ de Peeping Tom, c’était de jouer ces thèmes – Koko, Donna Lee, Un Poco Loco – en accentuant ce que l’on perçoit nous, aujourd’hui, de cette musique-là : les ruptures et la vitesse, en accentuant les cassures, et en mettant en évidence une lignée Charlie Parker-Jimmy Lyons. Avec des ouvertures possibles vers le free. C’est ce que faisait déjà Post K avec les frères Dousteyssier, Matthieu Naulleau et Elie Duris, une génération qui sait se jouer de la musique du passé ou la jouer telle quelle. On retrouve un peu ce genre d’énergie avec Antonin-Tri Hoang qui a un fort ancrage dans le patrimoine du jazz combiné tout en faisant preuve d’une grande faculté de distanciation qu’illustre le quartette Novembre avec Romain Clerc-Renaud, Thibault Cellier et Sylvain Darrifourcq.

Comment Axel Dörner est-il arrivé dans Peeping Tom ?

Je l’ai rencontré lorsqu’il a fait une masterclass pour le cours d’impro générative au CNSM. Il comptait déjà beaucoup pour moi que ce soit ses disques en solo ou sa contribution à “Monk’s Casino” avec Rudi Mahal et Alexander von Schlippenbach. On y retrouvait ce rapport au répertoire et la culture de l’impro. Des années plus tard, je suis allé l’écouter en solo et il s’est souvenu d’un duo que l’on avait fait ensemble lors de cette masterclass. On a eu d’autres occasions de se rencontrer notamment au festival de Joel Grip en Suède où il jouait en duo avec Evan Parker. Nous y présentions le premier disque de Peeping Tom et nous l’avons invité pour le rappel. Je crois que l’on a joué Cool Blues de Charlie Parker. D’autres occasions ont suivi.

Axel connaît très bien le bebop et il nous a rejoint sur le second disque “Boperation” dont le titre est emprunté à un morceau de Fats Navarro, et où l’on reprend également Herbie Nichols, George Wallington, Elmo Hope, Jackie McLean, Bud Powell, Dodo Marmarosa et Eddie Costa. “Four Girls” est plus abstrait, avec des compositions originales, mais en puisant encore dans des matériaux du bop. Axel lui-même a produit l’été dernier “Jakot” qui est la captation d’un concert de 2019 à l’occasion d’un prix qu’il avait reçu de la ville de Berlin. Peeping Tom y invitait le pianiste Pat Thomas sur des compositions d’Axel, chacune basée sur un standard, comme le faisait Lennie Tristano, sans que la référence à l’original ne présente une quelconque lisibilité.

Vous êtes associé à la compagnie La Vie Brève au Théâtre de l’Aquarium depuis 2019.

Antonin-Tri Hoang y avait présenté alors son spectacle Chewing Gum Silence, mis en scène par Samuel Achache avec Jeanne Susin (piano préparé, voix) et Thibault Perriard (guitare, batterie, voix), puis le Concerto contre piano (les mêmes mais Ève Risser au piano). Ayant rencontré la directrice de la compagnie, Jeanne Candel, on a collaboré à son dernier spectacle, Baùbo, pour lequel j’ai travaillé sur la musique d’Heinrich Schütz [1595-1672] avec Richard Comte (b), Prune Bécheau (vln), Félicie Bazelaire (cello, b), Thibault Pierrard (dm), la chanteuse Pauline Leroy et moi-même au sax. Là-dessus, on nous a commandé un programme intitulé Fourbi créé en octobre 2020 entre deux confinements. C’est un peu le grenier d’Umlaut, d’où l’on tire répertoires anciens et modernes et que l’on a confié à la mise en scène de Jeanne Candel.

Sur le site d’Umlaut, on trouve aussi un Quatuor Umlaut. De quoi s’agit-il ?

C’est le volet musique contemporaine d’Umlaut, une initiative des violonistes Amaryllis Billet et Ann Jalving en complicité avec Joris Rühl autour de Calques, concerto pour clarinette écrit par Karl Naegeln pour l’Onceim et adapté pour quatuor et clarinette, le disque présentant en outre une partition pour le même effectif de Morton Feldman.

le 25 avril, les cinq membres de ce groupe en pleine ascension s’apprêtent à donner un concert de grande envergure rue des Petites Écuries à Paris.

On attendait cette date depuis la sortie de leur superbe premier album, publié fin mars chez Art District Music, le disque (Choc dans notre numéro 768) qui ouvrait enfin grand les portes d’un univers dont la variété reflète celle des influences de Balthazar Naturel (saxes, cor anglais), Robin Antunes (violon, mandoline), Nicholas Vella (claviers), Swaéli Mbappé (basse électrique) et Yoann Danier (batterie) : de la chanson au jazz fusion, d’un bout à l’autre de l’océan Atlantique, du jazz à la bossa nova en passant par la pop ou le classique, Monsieur Mâlâ est un groupe sans frontières mais dont l’identité ne ressemble à celle d’aucun des autre, et ce concert au New Morning s’annonce déjà comme un grand jour.

Photo X/DR