En complément de notre grand dossier “7 guitaristes cultes” du nouveau numéro de Jazz Magazine, retour en douze morceaux cultes sur les grandes années du regretté Jeff Beck, celles où sa guitare électrique tutoyait le jazz en fusion et les meilleurs instrumentistes du genre.

par Fred Goaty

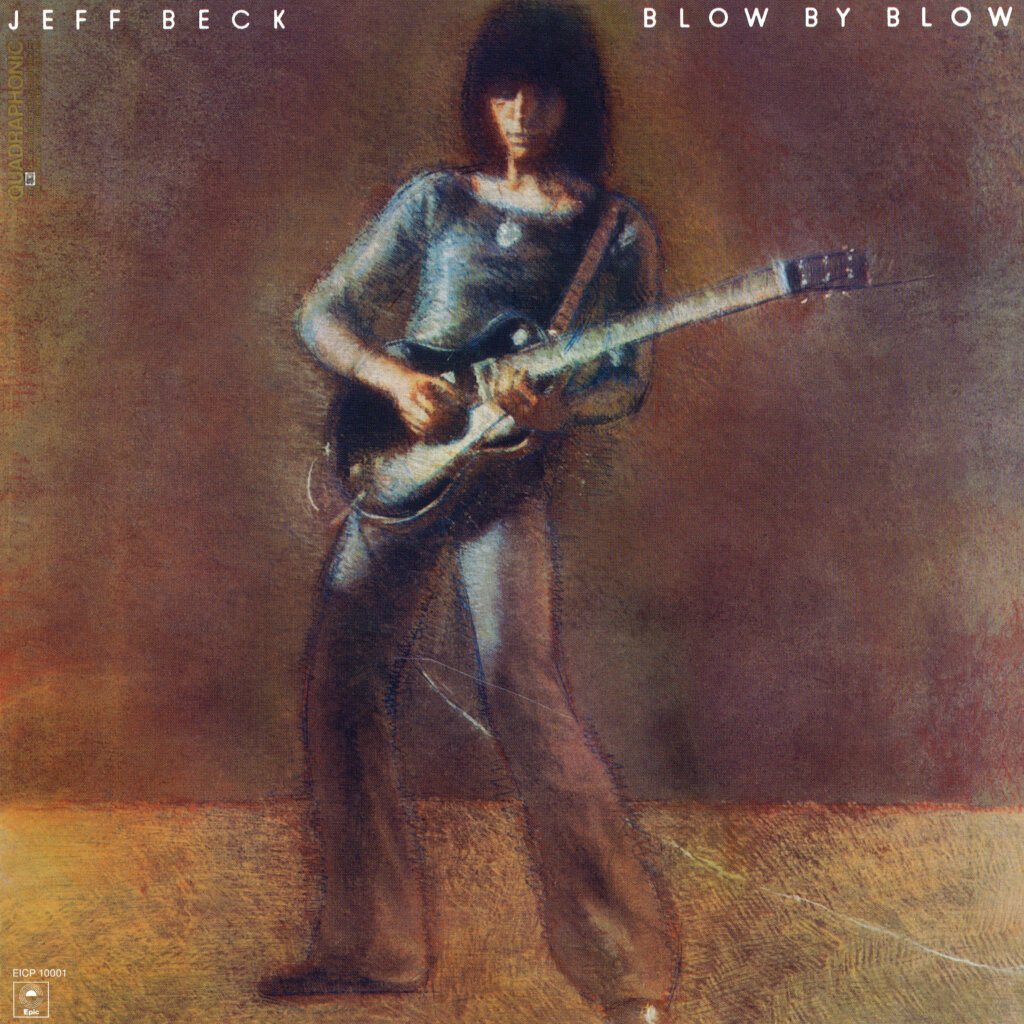

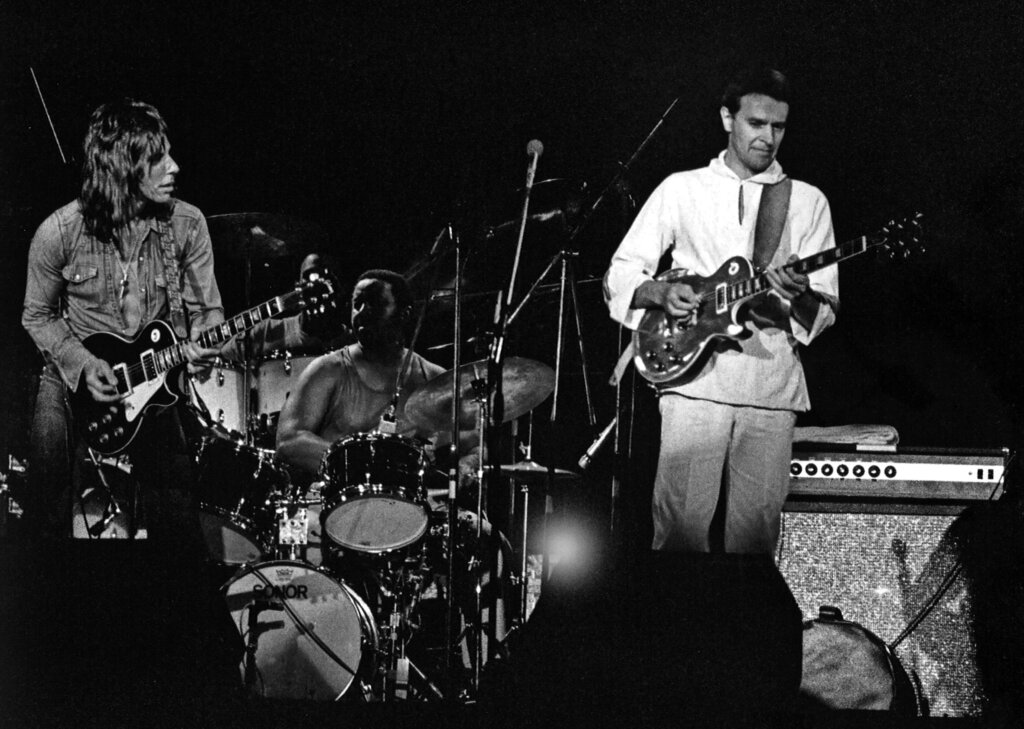

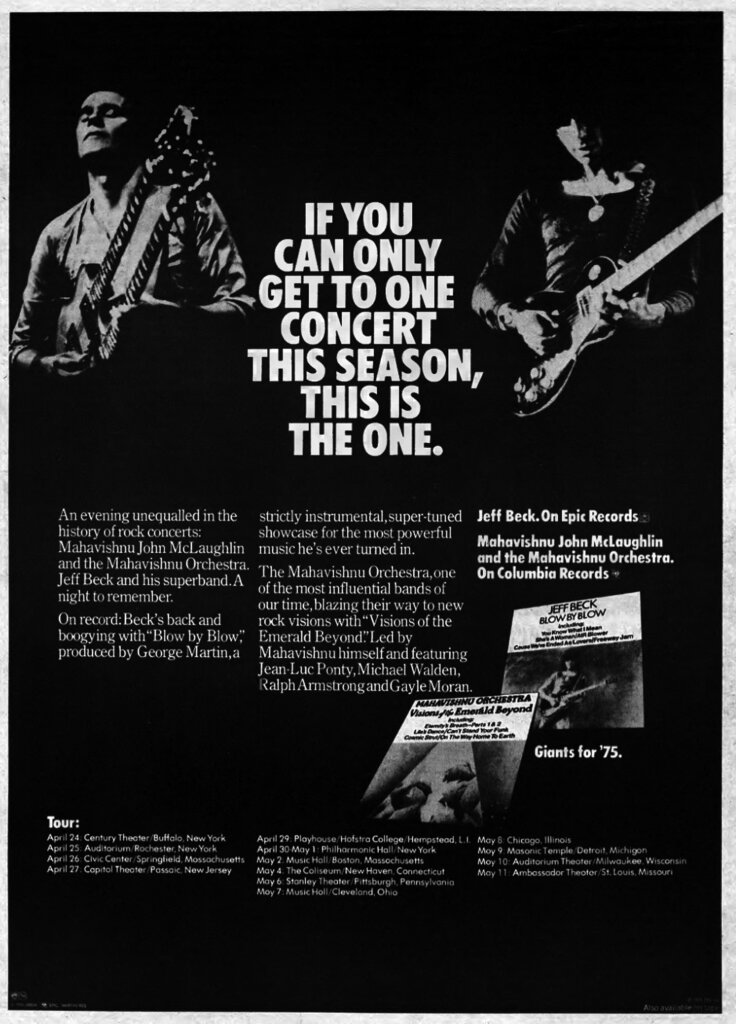

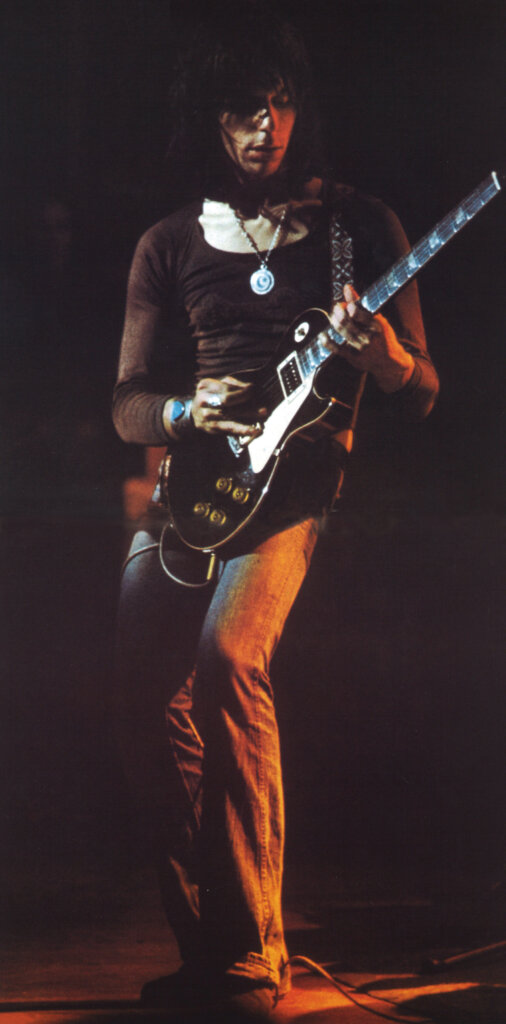

En 1975, la sortie de “Blow By Blow” est un tournant dans la carrière de Jeff Beck. Ce disque 100 % instrumental produit par George Martin, le guitariste a commencé de l’imaginer en découvrant “A Tribute To Jack Johnson” à la radio, l’une des premières grandes failles jazz-rock ouvertes par Miles Davis. Son confrère et compatriote John McLaughlin y brillait de mille feux, et dans la foulée, c’est le groupe de ce dernier, The Mahavishnu Orchestra, qui continua d’inspirer Beck dans sa volonté de couper les ponts avec le rock and roll circus (qu’il n’oubliera cependant jamais, lui le « rockeur qui pense comme un jazzman », dixit son compatriote et confrère Eric Clapton) pour se rapprocher des meilleurs instrumentistes du moment. “Spectrum”, le premier album du batteur Billy Cobham, qu’il apprit par cœur dès sa sortie en 1973, fut une autre pierre de touche de son parcours initiatique durant lequel il croisera la route de Stanley Clarke, Steve Gadd, George Duke, Jan Hammer, Narada Michael Walden, Tony Hymas, Simon Phillips, Pino Palladino, Vinnie Colaiuta, Tal Wilkenfeld ou Rhonda Smith.

12

I’ve Tried Everything

EDDIE HARRIS : EDDIE IN THE U.K.

EPIC, 1974Fin 1973, aux Morgan Studios, le saxophoniste chicagoan Eddie Harris enregistre à Londres avec quelques rockeurs locaux : la rythmique de Yes, Chris Squire et Alan White, le batteur de Deep Purple, Ian Paice, et Stevie Winwood. Sacré casting assemblé par Geoffrey Haslam, producteur anglais habitué à travailler de l’autre côté de l’Atlantique (Bette Midler, Herbie Mann et le Velvet Underground figurent sur son c.v.). Jeff Beck joue sur deux titres, dont I’ve Tried Everything, instrumental au thème chanté d’une voix ironique et faussement lasse par Eddie Harris, qui laisse Jeff Beck prendre le premier solo, avant celui de son confrère Albert Lee. Pour faire bonne mesure, Eddie Harris avait, comme souvent à cette époque, électrifié son saxophone ténor. I’ve Tried Everything est la première rencontre de Beck avec un jazzman. Pas la dernière.

11

Bad Stuff

UPP : UPP

EPIC, 1975

Upp était un trio anglais composé du claviériste et chanteur Andy Clark, du bassiste Steve “Amazing” Fields et du batteur Jim Copley, et le producteur de leur premier album éponyme était nul autre que Jeff Beck. À travers les influences conjuguées de Sly & The Family Stone, Stevie Wonder et Donny Hathaway, Upp jouait une musique hybride entre jazz, soul et funk. Toute une époque ! Rien de mémorable côté compositions, mais de chouettes ambiances, conjuguées au plaisir d’écouter jouer d’excellents musiciens ; Jeff Beck au premier chef qui, bien que non crédité, joue sur la plupart des titres, dont Bad Stuff, où il grave un solo parfait, sans une seule note de trop. Bad Stuff a été enregistré fin novembre 1974 aux Air Studios, propriété de George Martin.

10

Space Boogie

JEFF BECK : THERE & BACK

EPIC, 1980

“There & Back” forme une sorte de trilogie avec “Blow By Blow” et “Wired”. Hormis trois compositions signées Jan Hammer, il doit beaucoup à un autre claviériste et fidèle parmi les fidèles de Jeff Beck, Tony Hymas, qui cosigne notamment avec le formidable batteur Simon Phillips ce shuffle frénétique pris à un tempo infernal, (em)porté par une ligne de basse funky de Mo Foster et les roulements de double grosses caisse de Phillips, dont le swing, les relances et la puissance doivent autant à Louie Bellson qu’à Billy Cobham – c’est d’ailleurs le célèbre Quadrant 4 de ce dernier (extrait de “Stratus”, 1973) qui sert de modèle à Space Boogie, formidable tremplin pour Beck, ravi de pouvoir tutoyer les étoiles comme feu son confrère Tommy Bolin, qui était le soliste incendiaire de Quadrant 4.

9

Journey To Love

STANLEY CLARKE : JOURNEY TO LOVE

EPIC, 19751975 est décidément l’année où Jeff Beck entre de plain pied dans l’univers du jazz en fusion. Le bassiste virtuose – et mélodiste toujours inspiré – Stanley Clarle l’accueille à bras ouverts, lui dédie l’une de ses compositions, Hello Jeff, et le laisse s’épancher dans le morceau-titre, aux effluves reggae : Beck est électrisant, piquant, mordant et aérien à la fois, magnifiquement accompagné par Clarke, David Sancious à la guitare rythmique, George Duke aux claviers et Steve Gadd à la batterie.

8

Scatterbrain

JEFF BECK : BLOW BY BLOW

EPIC, 1975

“Blow By Blow” est l’album que la plupart des rock critics ont vu arriver d’un mauvais œil et écouté d’une mauvaise oreille, se sentant comme abandonnés, voire trahis par leur rockeur de guitariste, qui en avait assez, à vrai dire, de chercher le bon chanteur pour ses groupes éphémères – Rod Stewart, c’était formidable, mais il était entre temps devenu une rock star presque aussi ingérable que lui. En décidant de placer sa six-cordes au coeur de sa musique, il changea radicalement de cap, et signa l’un des chefs-d’œuvre du genre jazz-rock. Must absolu, ce virtuose et très enlevé Scatterbrain (Étourdi) est auréolé d’un arrangement de cordes inspiré par ceux d’“Apocalypse” du Mahavishnu Orchestra de son ami (et grand admirateur) John McLaughlin – comme “Blow By Blow”, “Apocalypse” était produit par George Martin. Jeff Beck est lyrique à souhait, Max Middleton, au Fender Rhodes, distille sa science jazz-soul et le jeune batteur Richard Bailey (19 ans) fait des étincelles.

7

Led Boots

JEFF BECK : WIRED

EPIC, 1976

Un peu plus brut de décoffrage que “Blow By Blow” – George Martin était un peu plus effacé –, “Wired” est l’un des sommets du jazz-rock des années 1970, qui débute par cette composition explosive et funky du claviériste Max Middleton inspirée par Stevie Wonder (ce clavinet !) et Trampled Underfoot de Led Zeppelin (d’où le titre). Jan Hammer est au synthétiseur, Wilbur Bascomb à la basse et, récemment exflitré du Mahavishnu Orchestra, Narada Michael Walden à la batterie, qui cloue à même le sol une intro légendaire. Jeff Beck n’est pas en reste, qui ne fait pas de prisonniers pendant son solo.

6

Stratus

JEFF BECK : OFFICIAL BOOTLEG USA ’06

SONY MUSIC, 2006Avant d’enregistrer Space Boogie (lire plus haut), Jeff Beck avait forcément réécouté pour la énième fois “Spectrum” (1973) de Billy Cobham, l’un de ses disques favoris, qui contient aussi la version originale de Stratus, standard jazz-funk impérissable comme vissé sur un groove phénoménal de Cobham et du bassiste Lee Sklar (samplé en 1991 par Massive Attack), et marqué par la complicité inouïe de Tommy Bolin et Jan Hammer, l’un à la guitare, l’autre piano électrique. Avant de le rejouer au Ronnie Scott’s en 2007, Beck nous avait offert une version mémorable de Stratus avec, déjà, Jason Rebello aux claviers et Vinnie Colaiuta à la batterie, ainsi que le grand bassiste gallois Pino Palladino. Son solo, déchirant d’invention, donne l’impression que la terre s’ouvre sous lui. (Au festival de jazz de Montreux, en 2009, Prince jouera à son tour Stratus avec, à ses côtés, la futurebassiste de Jeff Beck, Rhonda Smith. Mais c’est une autre histoire…)

5

Django

JOHN McLAUGHLIN : THE PROMISE

VERVE, 1995Le 23 décembre 1954, le Modern Jazz Quartet enregistre pour la première fois Django, composé par le pianiste John Lewis en mémoire de Django Reinhardt. Quarante ans plus tard, John McLaughlin invite Jeff Beck à réinventer ce magnifique thème qui porte le nom de leur héros commun. Loin de rivaliser en un duel stérile, ils signent un solo mémorable, celui de Beck étant encore plus imprévisible, spontané et émouvant que celui de son aîné de deux ans. À leurs côtés, la claviériste Tony Hymas, fidèle de Beck depuis la fin des années 1970, le bassiste Pino Palladino et le batteur Marc Mondésir forment un trio d’accompagnateurs tout à fait remarquable.

4

You Know You Know

JEFF BECK : LIVE +

ATCO, 2015Quarante ans après la tournée américaine durant laquelle il avait partagé la scène avec le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin et vingt ans après sa seule et unique rencontre en studio avec son compatriote (cf. Django), Jeff Beck revisite, sur scène, lors de sa grande tournée 2014, l’une des plus belles compositions du Mahavishnu Orchestra, extraite du premier album du groupe. Il y ajoute sa touche personnelle, se lançant dans un solo funambule et flamboyant qui reflète son goût du risque et des sons certifiés non conformes, réveillant à sa manière le fantôme de Jimi Hendrix, sans jamais le copier – ce qui est impossible et n’aurait aucun sens. À la basse électrique, Rhonda Smith, qui succédait à Tal Wilkenfeld, se lance aussi dans un solo qui révèle sa forte personnalité et son sens du groove.

3

Nadia

JEFF BECK : PERFORMING THIS WEEK… LIVE AT RONNIE SCOTT’S

EAGLE ROCK, 2007En 1999, le multi-instrumentiste anglais d’origine indienne Nitin Sawhney compose une étonnante chanson sur un tempo drum & bass, interprétée par Swati Natekar. Jeff Beck est fasciné par la voix de cette jeune femme, et il décide de faire chanter sa guitare aussi bien qu’elle. Il enregistre deux ans plus tard dans son album “You Had It Coming” une version instrumentale de Nadia sidérante de beauté et d’invention : les meilleurs écoles de musique du monde ne pourront jamais apprendre à jouer comme ça ! Comme les plus grands jazzmen, Beck célèbre son instrument au plus haut degré d’expressivité ; en 2007, dans le temple du jazz londonien, le Ronnie Scott’s, entouré de Jason Rebello au claviers, Tal Wilkenfeld à la basse et Vinnie Colaiuta à la batterie, il immortalise une seconde version mémorable de Nadia, notre préférée.

2

Cause We’ve Ended As Lovers

JEFF BECK : BLOW BY BLOW

EPIC, 1975Jeff Beck et Stevie Wonder, c’est grande une histoire. Fin mai 1972, à l’Electric Lady Studio de New York, le guitariste s’était installé… à la batterie, pour le fun, tandis que le génie aveugle avait commencé d’improviser le riff de Clavinet de Superstition, scellant ainsi le groove d’un futur classique, que Stevie Wonder lui “offrira” mais qu’il enregistrera avant lui dans “Talking Book” ! (La version de Beck figure dans “Beck, Bogert & Appice” et vaut le détour aussi.) Trois ans plus tard, lors des séances de “Blow By Blow”, Beck enregistre deux wonderful compositions de Wonder, Thelonius et Cause We’ve Ended As Lovers. Cette dernière était à l’origine une chanson, écrite pour son ex-femme, Syreeta Wright (à découvrir dans son second album Motown, “Stevie Wonder Presents Syreeta”, 1974). Cette ballade romantique joliment chantée, Beck la transforme en chef-d’œuvre instrumental, met des notes en forme de coeur à la place des mots en faisant glisser ses doigts sur le manche de sa Les Paul : rarement une guitare aura aussi bien… chanté. Mention, aussi, à l’accompagnement au piano électrique Fender Rhodes de Max Middleton.

1

Goodbye Pork Pie Hat

JEFF BECK : WIRED

EPIC, 1976Dans le n° 706 de Jazz Magazine, Claude Barthélemy, grand admirateur de Jeff Beck, avait signé un superbe texte-hommage à la composition géniale de Charles Mingus transfigurée par Jeff Beck. Le revoici : « Une particularité saillante du couple guitare-ampli réglé “Rock”, pensé comme un seul instrument (et non l’ampli comme simple projeteur du son de la guitare : cf. le rumble à 1’53”) résidant en le fait qu’il produit du son sans qu’on y ait rien à faire, jouer consiste autant à désigner trois situations où de petites causes sont supposées engendrer de grands effets ? On sent la volonté d’absolu contrôle en la plus grande économie du geste. Jeff Beck est en ce sens à l’opposé de la virtuosité icarienne de Jimi ou Trane, tous deux baroques flamboyants en recherche ultime de dissolution du soi : chez Beck on montre le sentiment sans s’obliger à l’éprouver, pas question de s’abandonner, d’où le calme impressionnant du personnage face aux tempêtes qu’il déchaîne. Sa version de Goodbye Pork Pie Hat témoigne d’un sens du blues consommé, du grand art, pieds dans la boue, tête dans les étoiles, truculence raisonnée, ça m’aura bouleversé, et m’habite heureusement depuis quarante et deux années… Merci bro’ ! »

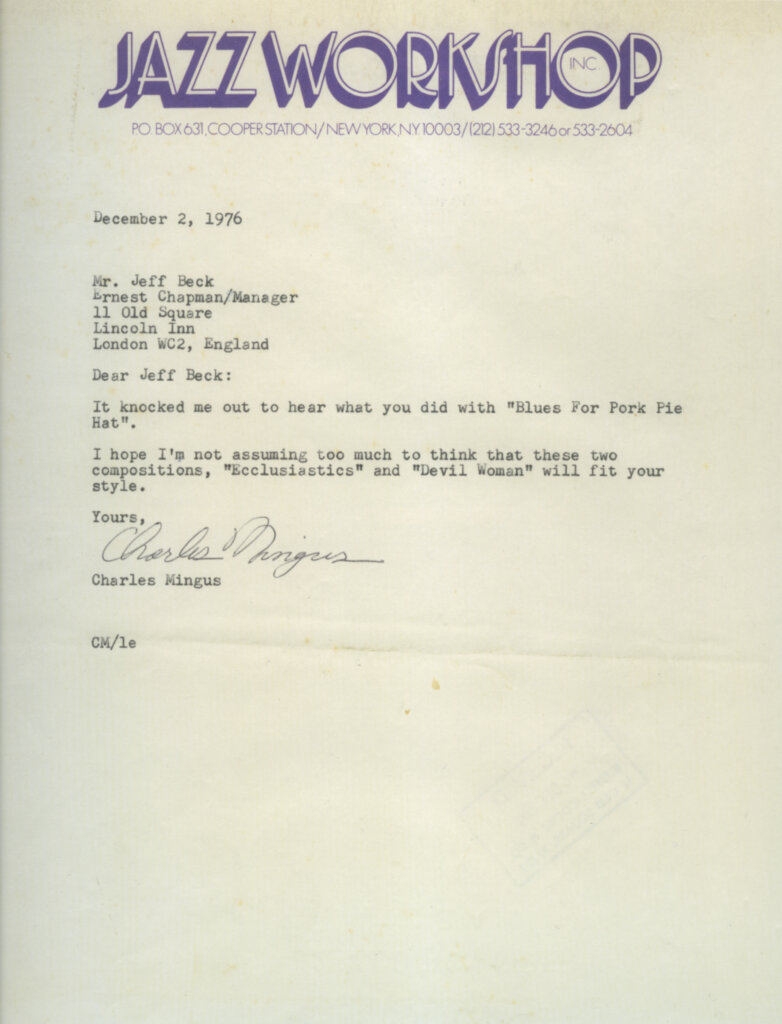

NB : Après avoir écouté la version de Jeff Beck, Charles Mingus lui envoya une lettre de félicitations, lui proposant même d’enregistrer deux autres compositions de son cru, Ecclusiastics et Devil Woman. Beck ne les ajouta pas à son répertoire, mais garda précieusement cette missive…

« “In Waves” est peut-être mon disque le plus personnel »

Avec “In Waves”, le saxophoniste livre un disque autobiographique et parachève un travail de création de longue haleine autour de la créolité. Rencontre, avant son concert au New Morning le 23 janvier. Au micro : Yazid Kouloughli / Photos : Paul Vierus

Comment a commencé votre histoire avec la mer et l’océan, qui semble avoir joué un rôle important tout au long de votre vie d’artiste ?

C’est fondamental : ça commence avec mon lieu de naissance, à Abidjan en Côte d’Ivoire donc près de l’océan, même si je n’ai pas beaucoup connu cette région dans mon enfance et que je n’y suis retourné que plus tard. Avec ma famille, on a ensuite déménagé en France, dans le bassin d’Arcachon, dont ma mère marocaine ne supportait pas les eaux calmes, et j’ai fait mes premières nages dans l’océan Atlantique juste à côté. A l’occasion de la sortie d’“In Waves”, j’ai appris qu’elle m’avait appris à nager en me balançant dans l’océan ! Je n’avais pas fait le lien mais l’océan c’est ma mère qui m’y emmenait, et la musique c’est mon père qui m’y a mis… Très rapidement, vers 8 ou 9 ans, il y a aussi eu le surf, qui à l’époque n’était pas à la mode, c’était même plutôt un sport de “bad boys”. On était une bande de 10 gars parmi les premiers surfeurs de la plage de la Salie. Tous les week-ends avec mes potes on se faisait des soirées à regarder des cassettes VHS pour essayer de comprendre comment les mecs montaient sur la planche, avant d’essayer à notre tour. J’ai commencé la musique à peu près en même temps et assez vite j’ai compris qu’il s’agissait du même phénomène, que quand j’étais dans l’océan ou en train de surfer il se passait exactement la même chose que quand j’étais “en musique”. On peut parler de transe, mais pour être plus précis, c’est ce même sentiment d’abandon total et de maîtrise parfaite, qui ne peut être que collectif et partagé.

Votre façon d’apprendre le surf avec des vidéos, c’est comme faire un relevé au saxophone…

Exactement ! Je suis professeur au conservatoire de Choisy-le-Roi depuis très longtemps, j’adore la transmission, mais je ne veux pas de livre ou de partition, je préfère qu’on fasse comme si on était dans un club ou on passe très vite par le relevé et on n’écrit que bien après. Pour le surf aussi je crois qu’il n’y a que la pratique et l’échange avec les autres qui marche.

Avec “In Waves” il semble que vous parachevez une série de disque commencée en 2018 avec “Carribean Stories”. Peut-on parler d’un album bilan ?

Je ne l’ai pas pensé comme ça mais c’est vrai que mon dixième disque est une étape, une synthèse mais aussi une ouverture. C’est peut-être le plus personnel et celui que j’ai le plus préparé – “In Waves” m’aura pris deux ans et demi alors que j’ai jusqu’ici eu tendance à aller assez vite. A la sortie de la trilogie que forment “Carribean Stories”, “Sypmphonic Tales” et “Awé” qui avait pour thème la créolisation, un gros travail de près de quatre ans, j’avais envie de revenir à quelque chose de plus intime mais que je n’arrivais pas tout à fait à mettre en forme. C’est à ce moment-là que j’ai lu la BD In Waves d’Aj Dungo, et que j’ai vu pour la première fois “mis en art” ce sentiment dont je parlais tout à l’heure. Je n’avais jamais pensé à faire un disque sur le surf et la musique, mais tout à coup j’ai compris que c’était possible. J’ai aussi commencé à surfer de plus en plus, par besoin, et je voyais que plus je progressais en surf, plus je développais des réflexes musicaux intéressants. J’organisais alors une tournée autour du Pacifique et de l’Atlantique ouest, et j’ai décidé d’appuyer sur l’accélérateur, que ce ne serait pas une tournée mais un voyage : j’ai prévenu les organisateurs que je resterai sur chaque lieu cinq jours au lieu d’un seul, que je voulais rencontrer des musiciens et des gens liés à l’océan, et je suis parti avec mon saxophone, mon carnet de note, mon enregistreur et un logiciel séquenceur. Je suis rentré avec des tonnes de musique et j’ai tout synthétisé en trois mois pour arriver à “In Waves”.

» Quand j’étais dans l’océan ou en train de surfer il se passait exactement la même chose que quand je jouais : ce sentiment d’abandon total et de maîtrise parfaite, qui ne peut être que collectif et partagé. »

Comment avez-vous dialogué avec ces artistes rencontrés sur la route quand ils n’étaient pas de “culture jazz” ?

J’ai abordé cette expérience avec le plus d’humilité possible, et quand on commence avec l’envie d’apprendre toutes les portes s’ouvrent. Je me suis présenté à ces musiciens comme un novice, et seulement après avoir joué avec eux, je proposais des choses, et l’échange se faisait d’autant plus facilement que j’avais fait l’effort de me mettre à disposition. C’est la clé. Des fois ça ne passait pas, car la culture dans laquelle on s’immerge peut être tellement forte et structurée qu’elle ne supporte pas la créolisation. J’ai eu une expérience comme ça aux îles Fiji et plus récemment en Algérie où il y avait de vrais interdictions de changer certaines choses, et il faut savoir l’accepter.

Dans le morceau In Waves on peut remarquer beaucoup de citations de thèmes de John Coltrane. Ce musicien est souvent présenté comme une sorte d’absolu plutôt que comme un exemple de créolité. Simple clin d’œil à une influence ou message plus profond ?

Je reviens à Coltrane tous les ans, c’est le propre des grandes œuvres de pouvoir être sans cesse réinterprétées, et à chaque fois j’y entend des choses différentes. Au début j’admirais la passion, la vélocité, puis sa spiritualité, son lyrisme. Le son qu’il avait m’a obsédé pendant très longtemps, et dernièrement c’est l’aspect mélodique auquel je me suis attaché, mais aussi son rôle de chef d’orchestre. Il est lyrique comme peut l’être un chanteur, mais on peut toujours résumer son discours, même quand il joue beaucoup de notes, à de grands points d’entrée mélodique, et il laissait beaucoup jouer les membres de son groupe, et ses interventions sont moins des solos que des mises en forme orchestrales, c’est une grande leçon. Avec In Waves, j’ai voulu faire un morceau d’inspiration coltranienne mais sur une métrique de 11/8 et avec des paroles polynésiennes, et la résolution en majeur de la fin est inspirée de celle de My Favorite Things.

Votre culture du jazz est plutôt acoustique, mais il y a un gros travail de mise en son sur “In Waves” grâce au travail de Marine Thibault qui est aussi remarquable à la flûte. Quel est votre rapport à l’électronique ?

C’est assez nouveau chez moi, et je n’ai pas exploré les effets électroniques au sax par exemple. En revanche j’ai écrit la musique du film L’Air de la mer rend libre de Nadir Moknèche, et dans ce genre de production on échange pas des partitions mais des maquettes. J’ai donc dû apprendre à transcrire mes partitions sur support électronique et j’ai vraiment adoré ça ! Le son électronique fonctionne avec d’autres codes, et la culture du son, indépendamment des notions d’harmonie, de mélodie ou de rythme parfois, m’a fasciné. Pour “In Waves”, j’ai d’abord fait un énorme travail de production : par exemple ces sons d’enfants qui pilent des racines de kava, une plante locale, que j’ai transformé en synthétiseur sur Ableton, entre beaucoup d’autres exemples. J’ai donc confié ces parties à Marine Thibault, que je connaissais depuis tout petit et dont j’avais suivi le parcours au sein de Wax Taylor, en tant que DJ et productrice, mais avec qui je n’avais jamais collaboré. Elle a retravaillé certains sons, en a créé d’autres, et Eric Legnini a tout mis en scène en studio, et tout ça a été mis en commun pour le live. Je ne voulais pas que l’electro limite le travail d’Arnaud Dolmen et de Leonardo Montana, il fallait que ça reste très interactif, que les machines restent humaines.

Arnaud Dolmen et Leonardo Montana, qui ont beaucoup appris à se connaître dans votre groupe et qui vous accompagneront au New Morning, connaissent en ce moment un grand succès en duo. En tant que leader, comment vivez-vous leur succès ?

Ils se connaissaient bien avant de jouer dans mon groupe mais il est vrai que depuis trois ou quatre ans on a beaucoup joué tous ensemble et forcément ça a renforcé leur interaction. Mais c’est génial, c’est le but d’un collectif que des aventures comme ça se créent et je suis très heureux pour eux, même si je ne me m’approprie rien de ce qu’ils ont fait. J’ai rencontré Arnaud au moment de mon album “Carribean Stories”, et il m’avait montré des rythmes, il a sorti l’un de ses récents albums, “Adjusting”, sur mon label Gaya, tandis et lui et Leo m’ont fait découvrir des pans entiers de musique caribéennes qui ne faisaient pas partie de ma culture au départ. J’en suis donc très heureux !

A écouter

“In Waves” (Gaya Music, Choc Jazz Magazine)

Concerts

Le 23 janvier 2025 à Paris au New Morning sur le répertoire de “In Waves”

Le 31 janvier 2025 à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique pour présenter la création symphonique Crêtes.

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

François Todibert (de Paris) avait choisi :

Trouble In Paradise

Randy Newman

Warner Bros. Records

1982

« Je vous parle certes d’un temps que les moins de cinquante ans, etc., mais tant pis : je tenais vraiment à défendre ce disque d’un artiste génial, dont je me souviens avoir lu des critiques mitigées en France, parce que trois musiciens de Toto (Steve Lukather, David Paich et Jeff Porcaro, des ringards), mais aussi Neil Larsen, Michael Boddicker ou Dean Parks (idem) jouaient dessus, soit, en vérité, la crème de la crème des meilleurs musiciens de studio de L.A. Aah, Los Angeles, parlons-en : dans la mémorable I Love L.A., le toujours (génialement) sarcastique Randy Newman jouait encore avec nos nerfs : était-il sérieux ou bien ? Laissait-il vraiment Chicago aux Esquimaux ? Trouvait-il réellement que les New-Yorkais étaient habillés comme des singes ? Mais au-delà de l’apparente légèreté de ce presque-tube qu’on entendait souvent sur RFM en son temps, cet auteur-compositeur de génie abordait des sujets graves de manière bouleversante, comme dans les déchirants Christmas In Capetown ou Song For The Dead. Comme ne pas aimer passionnément, aussi, My Life Is Good, qui ressemble à un court-métrage où l’on croise Bruce Springsteen, prêt à offrir son titre de “Boss” à son pote Rand’. PS : J’imagine que vous vous souvenez du passage de Randy Newman dans Les Enfants du Rock fin 1982… »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #randynewman

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Patrick Bois (de Charolles) avait choisi :

Scenario

Al Di Meola

Columbia

1983

« Un an après “Tour De Force – Live”, qui marquait un peu la fin d’une époque, et l’année où était aussi sorti le premier album studio de son légendaire trio avec Paco De Lucia et John McLaughlin, “Passion, Grace & Fire”, Al Di Meola nous avait offert un “Scenario” dont les rebondissements avaient surpris plus d’un fan du guitariste, tant il se réinventait au gré de ces neuf morceaux qui sentaient le neuf. Finies les prouesses ouvertement virtuoses – ce qui nous avait certes procurés un immense plaisir depuis ses débuts en solo en 1976 –, place aux nouvelles sonorités de cette nouvelle décennie, qu’il abordait avec la volonté de ne surtout pas se répéter. Ce fut chose faite, toujours en compagnie du fidèle Jan Hammer, mais du Jan Hammer “post-Miami Vice”, capable de composer ou cocomposer des instrumentaux bien dans leur époque, portant sa griffe – tel le bien nommé Sequencer –, fort d’un arsenal de claviers lui aussi renouvelé (le fameux Fairlight faisait son apparition). Chaque morceau avait sa propre personnalité. Celui qui donnait son titre à l’album était un duo exceptionnel entre Di Meola et Hammer. Et quelle surprise, enfin, de retrouver Phil Collins dans Island Dreamer, et la section rythmique de King Crimson – Tony Levin et Bill Bruford – dans Calliope. Un grand disque à redécouvrir sans attendre. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Jean-Philippe Martin (de Toulouse) avait choisi :

Apasionado

Stan Getz

A&M Records

1990

« Avant de rencontrer le producteur français Jean-Philippe Allard au début des années 1990 et d’aligner quelques classiques avec le pianiste Kenny Barron, le grand Stan Getz avait enregistré sous la supervision d’Herb Alpert cet album au son soft et séduisant, “radio friendly” comme on dit aux États-Unis. D’aucuns l’avaient trouvé trop poli pour être honnête, mais c’était oublier que l’impressionnante discographie était jalonnée de disques tel que celui-ci, certes faciles d’accès mais pas moins ambitieux dans leur conception. Dès le premier morceau, qui donne son titre au disque – tout est coécrit par Herb Alpert, le claviériste Eddie Del Barrio et Getz, sauf la Waltz For Stan, signée par Del Barrio, et Lonely Lady, de Mike Lang –, la sonorité du saxophoniste fait merveille, et les premières notes qu’il joue m’ont toujours fait craquer. Plus loin, dans Madrugada, sa complicité avec Kenny Barron – on oublie parfois qu’il joue aussi sur ce disque ! – est un pur bonheur. Et que dire des accompagnateurs conviés par Herb Alpert : le percussionniste Paulinho Da Costa, le bassiste Jimmy Johnson ou encore le batteur Jeff Porcaro. Tous contribuent à faire de ce disque ensoleillé un modèle de softitude, un concentré de bonheur musical. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #stangetz

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Claude Aroussia (de Quimper) avait choisi :

The Camera Never Lies

Michael Franks

Warner Bros. Records

1987

« Deux ans plus tôt, il y avait eu “Skin Dive”, où affleuraient déjà les sonorités “eighties”, parce que mine de rien, le génial Michael Franks a toujours vécu avec son temps, épousé les avancées technologiques avec la coolitude qu’on lui connaît depuis toujours. (Seuls les demi-sourds qui croient avoir bon goût condamnent d’avance ce genre de disque, sans se rendre compte que “The Camera Never Lies” commençait très fort, avec l’une de ces chansons au refrain magique dont il a le secret, Face To Face, avec, s’il vous plaît, Dave Weckl à la batterie et Steve Khan à la guitare. Tout au long du disque, le mésestimé claviériste et arrangeur Rob Mounsey fait un superbe travail. I Surrender (avec un solo de guitare d’Hiram Bullock), The Camera Never Lies (avec la basse de Marcus Miller qui gronde et, une fois de plus, un Steve Khan étincelant), le minimalisme sensuel de When I Think Of Us, cette voix toute de langueurs héritées de chanteurs bossa… Un vrai défilé de pop songs inspirées, jusqu’à cette folie humoristique et funky, Doctor Sax, avec sa légendaire intro signée Michael Brecker. Ah !, ces paroles : “At night he’s Doctor Sax / He’s Mister Tenor Virtuoso / He plays to rhythm tracks on tape / No one like Doctor Sax / Not even Trane or Bird could blow so / The girls have heart attacks, they say (he’ll put it all on wax one day).” Un régal ! PS : Quelqu’un a-t-il des nouvelles de ce super vendeur de la Fnac Montparnasse qui était le sosie de Michael Franks ? Quand je montais à Paris dans les années 1980, il me donnait toujours des super conseils… »

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Julien Bétiolle (de Saint-Denis) avait choisi :

Through Any Window

Neil Larsen

MCA Records

1987

« Quelle surprise ! Laquelle me direz-vous ? Mais celle d’entendre Carnival sur ce disque du claviériste Neil Larsen, marqué par un solo décoiffant de Michael Brecker au saxophone ténor. Pourquoi connaissait-on déjà ce morceau ? Parce que le grand Miles Davis lui-même le jouait sur scène depuis 1986. Il l’avait renommé Carnival Time parce que Randy Hall et Zane Giles avaient ajouté un pont, et c’était l’un des meilleurs moments de ses concerts (qui en comptaient certes beaucoup). Il me fallait donc écouter ce disque (à l’époque, il y avait souvent un service d’écoute chez les disquaires), car tout ce qui touchait de près ou de loin à Miles le Grand importait – et importe toujours – énormément pour moi. L’autre belle surprise, c’était que “Through Any Window” était un excellent disque de jazz en fusion, enregistré par un artiste dont on avait appris par cœur, quelques années plus tôt, les deux 33-tours pour Horizon Records / A&M Records (“Jungle Fever” en 1978 et “High Gear” en 1979), ainsi que les albums avec son compère Buzz Feiten, sommets de la pop West Coast. Quel bonheur de goûter ce jazz mélodique, servi par des “top players” (Nathan East, Steve Ferrone, Lenny Castro, son pote Buzz) et quelques solistes invités comme David Sanborn au sax alto (dans Tonar) ou Steve “Luke” Lukather, qui met le feu dans Blind Spot. Quant à Hip-Hug Her, c’est une belle fin rhythm’n’blues. J’en profite au passage pour vous recommander son successeur de 1989, “Smooth Talk”, enregistré avec la même équipe. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #neillarsen

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Gilles Loupo (de La Ferté-Milon) avait choisi :

Flash

Jeff Beck

Epic

1985

« Cinq ans plus tôt, Jeff Beck avait conclu sa légendaire trilogie jazz-rock avec “There And Back”, qui faisait suite à “Blow By Blow” et “Wired”. Et je dois avouer que le simple fait de lire les noms d’Arthur Baker, Nile Rodgers et Rod Stewart au verso de la pochette m’a tout de suite fait comprendre, avant même d’écouter le disque, que Mister Beck en avait fini avec la musique instrumentale “en fusion”. L’heure était donc à la pop, au funk et à la soul, principalement chantée (par Jimmy Hall, son vieux pote Rod, et même lui, comme au temps de Hi Ho Silver Lining !), avec moult boîtes à rythmes et synthétiseurs dernier cri. Seules exceptions les instrumentaux Escape de Jan Hammer, très “Miami Vice”, et You Know, We Know de Tony Hymas – unique lien avec les années jazz-rock. À la première écoute, j’étais totalement désorienté ! Certes, Mister Beck était en pleine phase pop rock (la même année, il avait posé plusieurs solos sur premier album de Mick Jagger et, en 1984, sur Private Dancer de Tina Turner), mais les morceaux produits par Nile Rodgers, par exemple, avaient embarrassé plus d’un vieux fan, très proches qu’ils étaient du son des deux premiers albums en solo de leader de Chic. Mais, après plusieurs écoutes, j’avais fini par m’habituer à ce joyeux bazar où, semble-t-il, Mister Beck s’était bien amusé. Get Workin’ est un morceau très fun, presque second degré. Quant au seul morceau produit par le guitariste, la reprise de People Get Ready de Curtis Mayfield, c’est un concentré d’émotion : Rod Stewart chante magnifiquement, et Mister Beck est touché par la grâce de début à la fin. Non, “ Flash” n’est pas un chef-d’œuvre mais j’y suis profondément attaché. Et puis, trois ans plus tard, Mister Beck revint avec le grandiose “Guitar Shop”, alors… »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Michel Lonfleur (de Rivière-Pilote) avait choisi :

Hughes & Thrall

Hughes & Thrall

Portrait

1982

« Ces dernières années, la notion de “disque culte” a, me semble-t-il, été trop souvent sollicitée. Mais qu’on me permette de marquer de ce sceau le seul et unique album de Glenn Hughes et de Pat Thrall, car s’il est un disque vraiment culte, c’est bien celui-là. Avant d’unir ses talents de chanteur et de bassiste à ceux de Pat Thrall, guitariste qu’on avait découvert aux côtés d’un autre Pat (Travers) et avec Stomu Yamashta pour le projet fusion “Go”, Glenn Hughes, je n’apprends rien aux habitués de la Pépite du jour, avait fait partie de Trapeze, puis, bien sûr, de Deep Purple. Après son premier album solo, “Play Or Die”, paru en 1977 (qui avait failli être produit par David Bowie…), il avait disparu des radars pendant plusieurs années. Un projet de Supergroup avec le guitariste Ray Gomez et le batteur Narada Michael Walden, pourtant signé sur Atlantic, ne vit finalement jamais le jour (dommage !), contrairement à son duo avec Pat Thrall, monument de hard-rock mélodique et funky avec des touches pop évoquant un peu un Police survitaminé. Le riff de Muscle And Blood est phénoménal, le groove de Hold Out Your Life très impressionnant, et vocalement parlant, Glenn Huges est au sommet de son art : sa culture soul, son amour pour Stevie Wonder et sa puissance vocale hors du commun faisaient alors de lui un chanteur qui méritait son surnom, “The Voice Of Rock”. Cet album a été réédité en 2006 par le label Rock Candy. Et je souviens avoir lu une interview de Mister Hughes dans Muziq à l’époque ! »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #hughesandthrall

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Alain Leberger (de Bergheim) avait choisi :

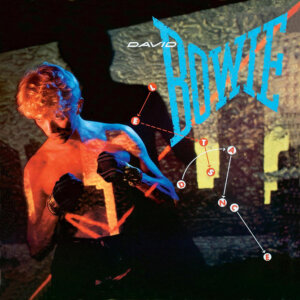

Let’s Dance

David Bowie

RCA

1983

« Certainement pas “oublié” – bien au contraire ! –, ce disque de David Bowie fut en revanche méchamment mésestimé par la rock critic au moment de sa parution. Je me souviens encore de chroniques assassines qui, jeune ado influençable que j’étais alors, avaient failli m’en détourner… Mais ce n’est pourtant qu’après que la “bowiemania” soit retombée (comme souvent, le succès public de cet album fut inversement proportionnel à son insuccès critique : jamais, sans doute, le regretté David n’avait été aussi populaire à l’échelle planétaire), car l’ex-Thin White Duke réinventé Cool Dude était vraiment partout, et on entendait si souvent Let’s Dance et China Girl à la radio – sans parler des clips en boucle à la télévision – qu’on n’avait l’impression d’avoir le disque chez soi même sans l’avoir “en vrai” (non, on ne disait pas encore “en physique”). Quand je réécoute aujourd’hui “Let’s Dance”, je suis plus que jamais impressionnée par la qualité exceptionnelle de la production signée Nile Rodgers, qui avait si bien su “Chic-iser” les chansons de Bowie, avec l’aide de musiciens exceptionnles comme feu le guitariste Stevie Ray Vaughan (seulement connu, alors, des aficionados du blues), le bassiste Carmine Rojas, le saxophoniste Stan Harrison (le solo de sax déjanté dans Let’s Dance, c’est bien lui je crois), les batteurs Omar Hakim (qui jouait alors avec Weather Report !) et Tony Thompson (qui cognait si fort qu’il avait dû réaliser tous ses fantasmes “johnbonhamiens”)… Et en plus des tubes en or massif – l’intro de Let’s Dance est entrée dans la mémoire collective, non ? –, il y avait ces deux reprises : celles de China Girl, que j’aimais déjà beaucoup chantée par Iggy Pop, et celle de Criminal World, qui m’avait poussé à chercher – et à trouver ! – la version originale de Metro. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #davidbowie