Ainsi pourrait-on qualifier son livre “cette ortie folle…” [sic] publié l’an dernier aux éditions des cendres [re-sic]. Ce collaborateur de Jazz Magazine, n’y parle ni de Coltrane, ni même de foot, mais de son histoire avec le surréalisme qui l’attira, jeune adulte, à Paris où il fréquenta André Breton et les activistes de ce mouvement artistique.

François-René Simon. Quatre syllabes familières aux lecteurs de Jazz Magazine. Dans les rédactions comme dans tout milieu professionnel et/ou spécialisé, on tend vers le diminutif ou tout du moins à la contraction, à la concision. À Philippe, on préférait souvent “Carles”, mais Goaty est devenu “Fred” qui a fait de Bergerot “Tonton” et, concernant ses idoles, le jazzfan va au plus court et/ou au mieux sonnant : “Miles”, “Trane”, “Wes”, “Herbie”, “Monk”, “Mingus”, “Bird”, “Getz”, etc. Concernant François-René Simon, il eût été malvenu de faire de son patronyme un prénom. Mais il me tança vertement le jour où j’osais l’interpeler d’un bref “François”, une liberté qu’il interdit, le seul diminutif qu’il accepte étant FRS (prononcez frs… comme vous pouvez. Le résultat mérite le détour). Auparavant, il avait fait preuve d’une colère froide lorsque, tout juste passé de Jazzman à Jazz Magazine, je m’autorisai à lui supprimer quelques lignes en tête d’une chronique de disque, où il dénonçait l’appel à la délation contre les dépôts d’ordure sauvage dans la commune d’Eymet. Et j’imagine qu’il prendrait un malin plaisir à biffer d’un crayon rageur ces quelques digressions en introduction à la chronique de son livre sur le surréalisme.

Passé cet accroc dont l’origine n’était peut-être qu’une forme de bizutage de sa part en guise d’accueil au nouveau rédac-chef, notre collaboration m’a confirmé ce que j’avais deviné de lui auparavant : un bon camarade, une malice et un humour pince sans rire qui ne s’interdisait pas un franc esclaffement. Nous nous savions l’un et l’autre saxophoniste à peine plus médiocre l’un que l’autre, mais pour ne l’avoir entendu qu’une fois à la sauvette, je le savais plus affranchi que moi dans sa pratique de l’improvisation, la mienne se limitant en quelque sorte à de l’arpège d’accords enseigné par le bon professeur Fohrenbach. Je soupçonne FRS d’être avec moi le seul de la rédaction en possession des 800 pages et des 1,75 kilos de The John Coltrane, The Référence (ouvrage collectif dirigé par Lewis Porter), et il reste le Monsieur John Coltrane de Jazz Magazine pour ne s’être jamais remis de l’avoir vu et entendu à Antibes en 1965. Enfin, j’appréciais l’aisance, l’élégance de sa plume directe et sans coquetterie, parfois la rouerie pleine d’esprit avec laquelle il pouvait contourner une difficulté… et pour cela, à lire ses papiers toujours avec plaisir, j’ai appris à le jalouser un peu.

Pour le reste, je le savais amateur de foot, journaliste professionnel ayant touché à différents domaines, familier de la société Filipacchi… et on le disait versé dans le monde du surréalisme. So what !?

Or, récemment, au cours d’un échange de courriels, il m’en a dit un peu plus sur ce dernier sujet, à peine plus… suffisamment en tout cas pour que je m’empresse de commander son livre paru aux “éditions des cendres” sous le titre “cette ortie folle…” Notez ici l’absence de majuscules, car il se pourrait bien qu’à ne pas respecter la typographie de ce titre et de ce nom d’éditeur je me heurte à cette même colère qui inaugura notre collaboration à Jazz Magazine.

À vrai dire, je ne savais guère à quoi m’attendre en ouvrant les pages dont je vais parler, le mot surréalisme m’ayant toujours évoqué quelque secte secrète et très fermée jonglant avec la difficulté à ne pas faire de l’anti-dogmatisme un nouveau dogme. Sur la page de titre la mention d’éditeur AUX ÉDITIONS DES CENDRES est imprimée en capitales … mais donc, toujours sans majuscule, le titre également en capitales se voyant attribuer une majuscule à l’initiale du premier mot (distraction de maquettiste ?). Les deux lignes suivantes me plongèrent dans une grande perplexité :

Parvenu à la dernière page du livre, je viens de relire ce “papillon rose”… qui laisse deviner une sorte de jeu de piste… “papillon rose” (Note sur le millésime 1713) dont je n’ai toujours rien compris ou n’en ai pas eu la patience. À l’inverse, la lectures les premières pages – juste pour voir –, m’aura lancé sur la piste du jeu (du Je, c’est-à-dire Lui) avec une telle impatience que j’ai laissé en plan toutes mes autres lectures en cours. Et je me suis laissé happer par cette écriture malicieuse dont j’avais pressenti les charmes à la lecture de ses chroniques, quoiqu’il s’interdise ici toute référence au jazz hors de rares repères biographiques, puisqu’il s’agit d’autobiographie, donc principalement le concert de Coltrane à Antibes dont il ne dit d’ailleurs rien sinon qu’il y était.

Le reste est cet océan artistique qu’est le monde du surréalisme sur lequel il restait discret dans les locaux de Jazz Magazine. Ou plus exactement la passion qu’il en a conçu en toute candeur, jeune lycéen grandi à Chaumont, gros nœud ferroviaire au milieu d’une Haute-Marne située sur cette “Diagonale du vide” caractérisant la France dépeuplée; passion qui le décida un beau jour, à la lecture de Nadja, de “monter” à la Capitale pour rencontrer André Breton.

On peut y lire une initiation – celle de FRS que l’on voit, lycéen, naître à la lecture, à l’écriture, à un courant et à son histoire, celle qu’il vécut de l’intérieur à compter de 1965 (date sa première visite, âgé de 20 ans, à André Breton suite à un échange de lettres) à 1969 (la dissolution du mouvement), en passant par sa fréquentation assidue du cénacle et de ses réunions à La Promenade de Vénus. On s’y instruit, on y découvre des personnages, des œuvres, des débats esthétiques, des dissidences et des convergences, des jalousies et des trahisons, des histoires d’excommunication et de scission, la gestion, la récupération, la perpétuation d’un héritage, un sillage et ce problème qui fut peut-être fatal au courant : que faire de Mai 68. Le dogmatisme y voisine avec une libre pensée, un déverrouillage du mot, du verbe, du sens, de l’image, une imagination débridée, des feux d’artifice de bons mots, de calembredaines, de farces et attrapes, de grands œuvres et de coups de génie.

Ça pourrait être ennuyant – et ça l’est ici ou là pour le non initié à cet univers lorsqu’un chapitre verse dans le name dropping, parfois de prénoms sans leurs patronymes se succédant sans que l’on ne sache plus à qui on a affaire, sauf à progresser dans sa lecture muni d’un crayon et de petites fiches. Mais, quitte à sauter quelques lignes ou quelques pages, on peut se laisser guider en suivant ce regard passionné, fasciné, engagé, partisan, parfois dubitatif voire narquois de François-René qui nous tient en haleine ; l’aventure de ce provincial qui découvre Paris, le monde de l’art, des livres, de la pensée à travers ce courant de pensée et de création ; et c’est surtout cette fantaisie “surréaliste” qu’il fait sienne par son écriture, par son humour, sa rébellion intime, sa modestie, les initiatives qu’il rapporte et, confident pudique, la vie privée, amoureuse notamment, qui s’y rapporte ; la distance qu’adopte son regard sur ce qui est tout à la fois les petites histoires individuelles et l’Histoire d’un collectif (tiens, voici Daniel Filipacchi… il ne fait que passer non sans prêter à FRS un gouache historique de Jacques Hérold le temps d’une expo) et sa propre histoire, avec ce sentiment d’appartenance à un monde qui le dépasse, où pourtant il a été admis par le chef de file et fondateur en personne.

Aiguisé par la nouveauté et son aptitude au surréalisme, son regard de provincial est un régal, qu’il découvre Paris à travers l’œuf mayonnaise au comptoir et le « sec-beurre, une demie-baguette croustillante onctueusement beurrée et garnie, comme un jupon qui dépasse, de fines lamelles de rosette de Lyon semée de poivre noir », où qu’il considère « ses immeubles si hauts qu’on les croirait pendus au ciel, ses autobus à plateforme que l’on peut attraper à la course, ses feux rouges qui immobilisent les voitures comme des antilopes avant la traversée du gué, ses intellectuels à imperméable cassé, sa double trépidation diurne et nocturne, ses cinémas permanents sans publicité, ses cafés bordés de trottoirs comme l’écrivait l’encore surréaliste Aragon… » ; qu’il narre encore l’intimité des réunions, leurs rites, leurs disputes entre adoubements et disgrâces ou les séjours au sein du cénacle réuni l’été autour de la résidence d’été de Breton pour chasser le papillon ou la pierre de sagesse dans le cours du Lot ; qu’il brosse encore les portraits des disciples, des dissidents, de ceux qui furent ses amis, vrais et faux, ses fâcheux, ses traîtres… ou les amourées de sa vie de jeune adulte.

Mais peut-être m’aurait-il fallu commencer par cet avertissement que François-René Simon nous adresse en préambule: « Attention, ceci n’est pas un énième livre sur André Breton. C’est un premier livre sur moi. » Nous en promettrait-il un prochain qui ne serait pas un énième livre sur le jazz…? Je n’ai pas osé lui poser la question. Franck Bergerot

(3ème et dernière partie : far west drummer)

Comment, grandi à New York, Shelly Manne préféra vivre sur la côte Ouest, loin de New York, au profit d’une musique qui put agacer, tant par un succès disproportionné que par sa sophistication, mais qui n’en swinguait pas moins. Avec Stu Martin pour témoin clandestin.

Né en 1920 à New York, fils d’un timbalier (il lui restera quelque chose de cette culture de la percussion symphonique bien accordée) et neveu de deux batteurs, il se met à la batterie contre l’avis de son père après s’être laissé convaincre par ce dernier de jouer d’un saxophone qu’il abandonne rapidement. Ses premières idoles laisseront une profonde empreinte sur son développement : Jo Jones (le fondateur du swing à la Count Basie) et Dave Tough (avec Gene Krupa, l’autre batteur du swing à la Benny Goodman, le moins charismatique mais le plus musical des deux). À 18 ans, après quelques mois de pratique, il embarque sur un transatlantique comme batteur professionnel, profitant des escales new-yorkaises pour fréquenter la 52e Rue où il remplace en 1941… Dave Tough en personne ! Recommandé par lui au chef d’orchestre et clarinettiste Joe Marsala, il enregistre sous le nom de ce dernier quatre faces de 78-tours. Mobilisé comme garde-côte sur Manhattan Beach, donc sans trop s’éloigner de La Rue, il poursuit son ascension sur la scène new-yorkaise. De retour en studio en 1943, il a l’honneur de “balayer” en solo les quatre mesures d’introduction et la suite d’un The Man I Love d’anthologie sous la responsabilité d’un Coleman Hawkins hors d’haleine quoique sur un tempo medium. On le retrouve encore associé au pianiste Eddie Heywood, balayant avec fermeté auprès de Barney Bigard, Johnny Hodges ou Don Byas. Mais bientôt l’influence du bop, notamment à travers Max Roach, se fait sentir ; et c’est Manne lui-même qui, lors de l’inaugural Be-bop de Dizzy Gillespie en janvier 1945, tient le tempo, d’ailleurs à peine audible à part quelques coups pendant le solo du leader. On appréciera mieux ses tambours lors de la séance suivante de février sur Blue’n’Boogie, mais c’est avec Sidney Catlett, le passeur de génération, sur Salt Peanuts, que la discographie du bop commence vraiment. Toujours est-il que la carrière de Shelly Manne est lancée.

Vers l’Ouest

Après que ses baguettes et balais aient été requis par Coleman Hawkins pour la séance du 27 février 1946, il entre dans l’orchestre de Stan Kenton dont les ambitions encourageront son goût de l’écriture et de la forme, notamment à travers sa place de soliste dans les concertinos pour batterie de Pete Rugolo (Artistry In Percussion, 1946) et du chef en personne (Shelly Manne, 1950). Ponctuée d’escapades avec le JATP et l’orchestre de Woody Herman – autant d’occasion d’échapper aux surenchères sonores recherchées par Kenton –, l’aventure kentonienne s’achève, comme pour beaucoup d’anciens membres des orchestres de Herman et Kenton, sur la Côte Ouest où Shelly et son épouse s’installent dans un ranch de la San Fernando Valley (Los Angeles) pour élever leurs chevaux. En 1955, il mesurera dans la revue Metronome sa qualité de vie sur le côte Ouest à la distance le séparant de New York, et donc de l’effervescence permanente que la scène de la Grosse Pomme fait peser sur les musiciens. « À New York, seule comptait la musique, du lever au coucher. On se retrouvait autour d’un café, et ça parlait musique et rien d’autre. Je pense qu’avoir d’autres centres d’intérêt aide un musicien à imaginer plus clairement ce qu’il veut faire musicalement. Ici, une fois levé, je peux prendre une pelle pour jardiner, parler avec mon voisin qui n’aura peut-être jamais entendu prononcer le nom de Stan Kenton, puis aller jouer le soir en toute décontraction. » Cool !

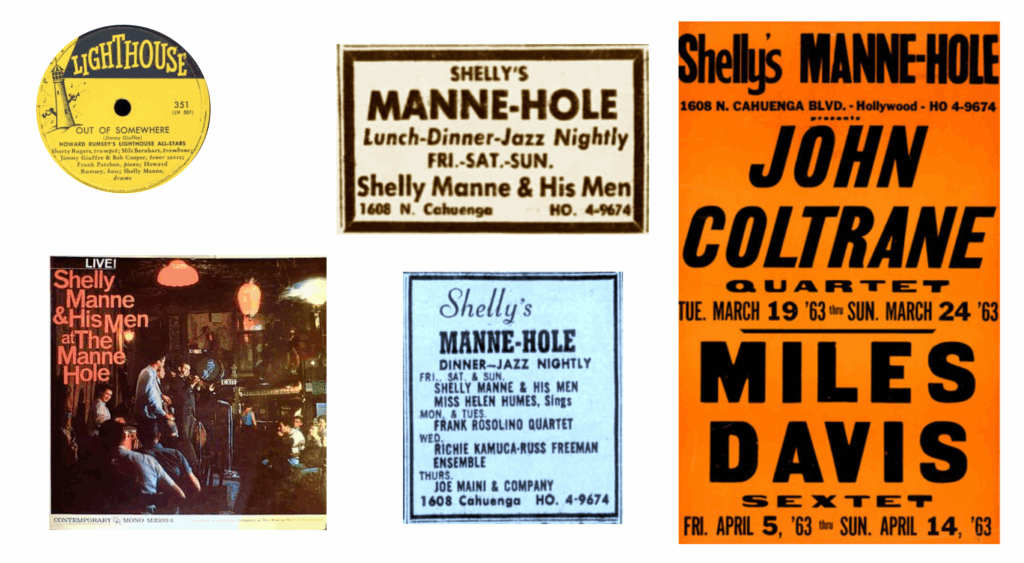

Ainsi, tout en participant à l’aventure du Lighthouse de Hermosa Beach, aux formations de Shorty Rogers, Jimmy Giuffre, Barney Kessel, Chet Baker et Lennie Niehaus, commence-t-il à monter ses propres formations (Shelly Manne & his Men, du quintette au septette) avec le soutien de Contemporary Records. Il mène ainsi de front une vie de gentleman farmer (il en a l’allure) et de chef d’orchestre (il en a la prestance scénique), qui le conduira jusqu’à posséder son propre club à Hollywood de 1960 à 1972, le Shelly’s Manne-Hole, où se produiront les grandes figures tant de la côte Ouest que de la côte Est.

L’exemple de la musique classique

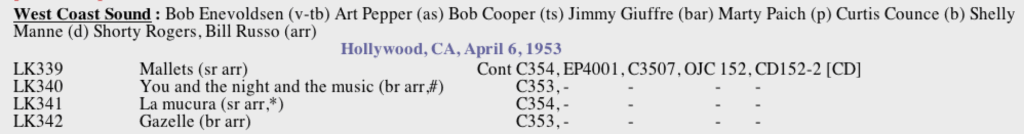

Entouré de ces musiciens issus en bonne partie de l’orchestre de Stan Kenton (et celui de Woody Herman) où certains se sont illustrés comme compositeurs et arrangeurs dans une veine souvent très progressiste, le batteur ose des formes et des formats imaginés par Shorty Rogers, Jimmy Giuffre, Bill Russo, Bill Hollman, Bob Cooper et Marty Paich. Ainsi parle-t-il de ses “hommes” : « Ils sont compositeurs, des plus modernes, chacun a étudié Bach et l’atonalité, et ça se sent dans leur jeu. Ils introduisent dans le jazz un nouveau système de réflexes redevables des habitudes formelles du classique. » Et il évoque la présence sur la côte Ouest de compositeurs classiques et pédagogues, intéressés par le jazz, que ses musiciens ne manquent pas de consulter, notamment Wesley LaViolette, Ellis Kohs, Darius Milhaud. Sur les partitions de ses complices, Manne invente des parties de batterie taillées sur mesure avec l’autorité et l’enthousiasme musical qui lui est propre, parfois d’une dimension concertante, avec toujours un minimum de consistance mélodique. « Quand je joue, a-t-il déclaré dans Modern Drummer, je connais toujours les mélodies, les changements d’accords et leur distribution. Je ne sais pas quels rythmes je vais jouer ; je laisse les rythmes résulter de mon aptitude à réfléchir en mélodiste. Je pense au contrepoint classique. » Pensant ainsi, il reproche même aux batteurs de la côte Est de battre à tort et travers sans se mettre au service d’une authentique écriture orchestrale. On est certes aux antipodes de Philly Joe Jones donnant la réplique à Miles Davis sur Dr. Jekyll – quoique ce qui réjouit là, ce soit moins la débauche de rythme que la complicité télépathique entre batteur et trompettiste. Mais j’imagine qu’en faisant ce reproche, Shelly Manne a probablement d’autres batteurs en tête, plus médiocres que Philly Joe, et cette dimension bruyante et survoltée de la scène new-yorkaise qu’il a fuie.

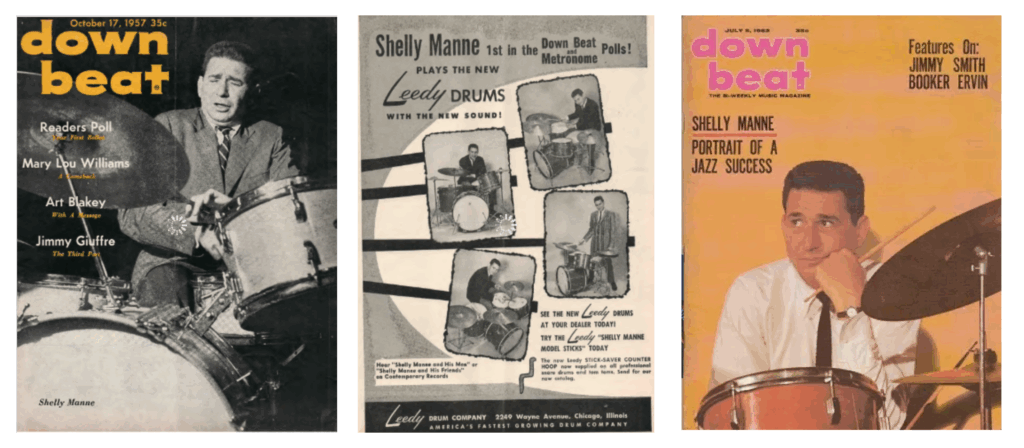

Élitisme et succès à l’Ouest, rancœur à l’Est

Or ce sont justement ce sens de l’architecture, ce contrôle et cette apparence de préméditation qui font tiquer Stu Martin dans le blindfold test accordé à Jean-Louis Ginibre pour Jazz Magazine en 1965 que j’évoquais dans la seconde partie de la présente étude. On peut imaginer que cette espèce d’aristocratie incarnée par les musiciens blancs de la côte Ouest ait pu s’attirer l’inimitié de la scène afro new-yorkaise dévalorisée de façon disproportionnée au profit de la West Coast dans les référendums de lecteurs de la presse spécialisée américaine. Considérons que Shelly Manne lui-même occupa la première place dans la catégorie “batterie” des référendums de lecteurs de Down Beat de 1947 à 1960 (sauf en 1952-53 où il est deuxième derrière… Gene Krupa ! Et en 1955 derrière, enfin, Max Roach !). Il y avait de quoi susciter la rancœur des jazzmen afro et des boppers new-yorkais. Et l’on peut imaginer que cette rancune ait pu être encore partagée par leurs collègues blancs et leurs fans de la côté Est jusqu’au milieu des années 1960, en pleine ascension du “Black Is Beautiful” lorsque Jean-Louis Ginibre tendit ses « pièges” à Stu Martin.

Il faut dire que, à la fin des années 1940-début 50, en faveur de cette disproportion, les feux du bebop avaient commencé à pâlir, laissant le champ libre à l’épanouissement du jazz cool. Après le coup de théâtre de son irruption en 1945, le bop tournait un peu en rond à force d’imitations plus ou moins adroites de Bird et Dizzy. « On avait les doigts collés au quintes diminuées » confia Miles Davis, tandis que Fats Navaro déclarait avant sa mort : « Quand il maîtriseront les progressions harmoniques, alors ils pourront vraiment jouer du jazz moderne. » À se singer lui-même, le bop tendait l’autre joue à ses détracteurs comme le dénonça Lennie Tristano en 1947 dans son brûlot publié par Down Beat intitulé “What’s wrong with the Beboppers ?”. Certes, un avenir s’esquissait avec le big band de Dizzy, le Big Ten de Tadd Dameron, le nonette de Miles (qui servit de modèle aux arrangeurs californiens, combiné-contrebalancé par l’exemple de l’octette de Count Basie), mais sans succès, sur une scène décimée par la drogue. Pour Thelonious Monk qui avait presque dix ans d’avance, l’heure n’était pas encore venue. Quant à l’école tristanienne, sise à l’Est, on voyait en elle une sorte d’élitisme intellectuel blanc.

Une relève

Au début des années 1950, on observa l’émergence d’une génération fourbissant ses armes, reprenant des études musicales financées par le GI Bill (allocation versée au jeunes gens ayant servi sous les drapeaux pendant la guerre), prêtant l’oreille aux compositeurs occidentaux du 20e siècle : on découvrait les charmes de la quarte sur les partitions d’Hindemith, on s’entrainait en improvisant sur les disques de Belá Bartók, on étudiait le Thesaurus of Scales and Melodic Patterns du musicologue Nicolas Slonimsky, George Russell peaufinait son Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Cette génération commence à se faire connaître notamment au sein de l’orchestre de Tadd Dameron qui renaît en 1953. Dans un article publié en avril 1954 par Down Beat, Nat Hentoff signale « une nouvelle école de jazz sise à l’Est parce qu’ensemble ils y ont souvent travaillé et discuté sérieusement de l’avenir du jazz et de la place qu’ils y occuperaient. N’étant pas amateur d’étiquettes, je préfère donner les noms de quelques-uns d’entre eux (Quincy Jones, Clifford Brown, Art Farmer, Gigi Gryce). » S’esquisse ici un hard bop, étiquette trompeuse où l’on a trop souvent voulu ne voir que, d’une part, un retour aux fondamentaux du bebop original (pour grand partie subvertis par ce “bop dur”) et, d’autre part, une musique essentiellement préoccupée des racines du blues et du spiritual que Dizzy, souvent présenté comme le théoricien du bebop, avait sciemment ignorées.

Atonalité, dodécaphonisme et impro libre

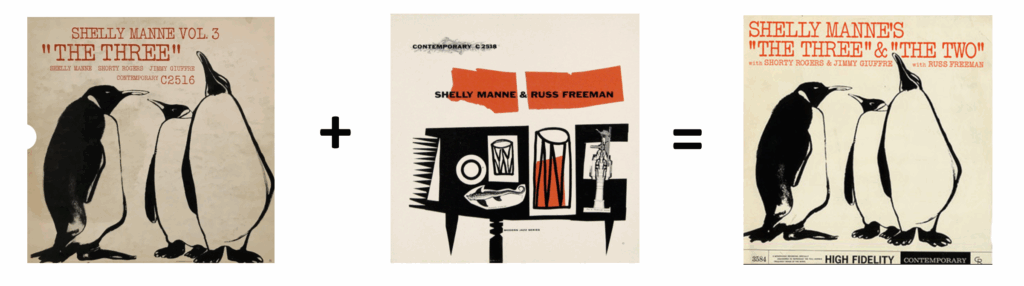

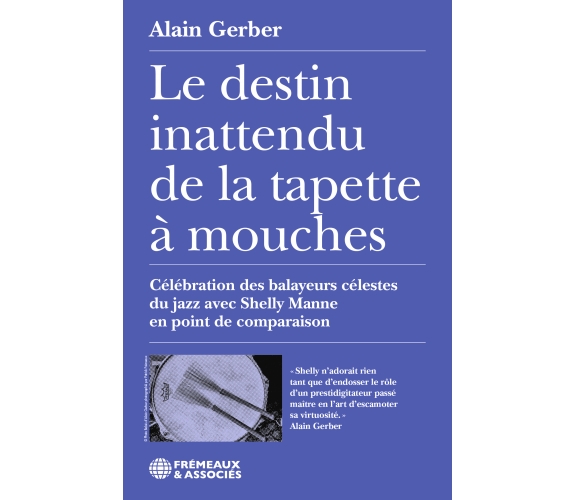

Ces racines, pas plus que cette énergie très spéciale de la scène new-yorkaise qu’il avait fui, n’étaient pas à l’agenda de Shelly Manne et ses arrangeurs. Et tandis qu’Art Blakey déclarait au public du Birdland « Vous avez tous ces étudiants assis, essayant de trouver dans leurs petits bouquins pourquoi ils doivent faire ceci ou cela, ils pensent trop. Ils pensent faux. Ils devraient juste décompresser et laisser parler leur instinct. » (mais alors que dire des très savants Benny Golson, Wayne Shorter, John Coltrane, etc.) ; tandis que Horace Silver renchérissait : « Nous sommes là pour vous donner du plaisir. Nous pouvons revenir en arrière et retrouver l’entrain du jazz des bastringues du bon vieux temps avec juste un soupçon d’accentuation sur les temps faibles. » Shelly Manne, lui, enregistrait en 1954, “The Three”, avec Shorty Rogers et Jimmy Giuffre qui étudiaient chez Wesley LaViolette. Ni piano, ni contrebasse. Des compositions atonales, dodécaphonique, de l’improvisation libre et une batterie dialoguant à part égale avec les deux instruments “mélodiques”, à “fleuret moucheté” si l’on veut, la part belle étant donné à la mailloche et surtout à la “tapette à mouches” utilisées avec ce sens du détail et son exactitude sous le flou des apparences digne des plus grands impressionnistes. Manne allait redoubler d’audace quatre jours plus tard sur “The Two” en duo avec son pianiste, Russ Freeman, complicité dont la plaidoirie d’Alain Gerber fait de son lecteur le témoin privilégié. Parus séparément en 25cm, les deux albums furent réunis en 30cm sous le titre unique “The Three and the Two”, mais le partenariat des des deux hommes née au sein du Chet Baker Quartet déborde largement de ces deux occurrences, au sein des septettes et quintettes de Manne de la deuxième moitié des années 1950.

Abstractions selon deux trios

Dommage que Jean-Louis Ginibre n’ait pas choisi de soumettre plutôt l’un de ces trios et duos à Stu Martin. Mais peut-être les aurait-il trouver encore trop apprêtés. Accordant ses peaux très haut, lui qui confie à Ginibre l’importance qu’un batteur doit prêter à leur réglage, je l’aurais espéré plus sensible à l’accord précis des tambours de Manne ; mais, en optant pour une tension maximale des peaux, il est probable que Martin recherchait plus un type de fréquence qu’une hauteur de note précise. Pour ma part, pour avoir découvert le jazz, au rebours de son histoire, en concert avec The Trio (John Surman, Barre Philips et Stu Martin, le 16 mars 1970, Gerber y était), j’avais été ainsi préparé à accueillir – quelques dix années plus tard – sans plus de surprise que ça, mais avec un enthousiasme immédiat “The Three”.

Tiens, si nous réécoutions In Between sur le double “The Trio” où Stu Martin privilégie les balais et Pas de trois sur “The Three”. Ça n’a évidemment rien à voir et Gerber hausserait avec raison les épaules à pareille suggestion et jugerait probablement que ma lecture de son livre aura été bien veine. Mais un peu de déraison n’a jamais fait de mal. Pas de trois est quelque peu cravaté, In Between se jouait en col ouvert ou roulé et pantalon pattes d’éph, voire en jeans et t-shirt. Mais l’un ne préparait-il pas l’auditeur à accueillir l’autre ? L’un et l’autre avait l’avantage, il y a une bonne cinquantaine d’années, de faire enrager les quelques amateurs de jazz de mon lycée qui me rabattait les oreilles des noms d’Oscar Peterson et Ed Thigpen. Six ans après “The Three”, alors qu’Ornette Coleman et Cecil Taylor avait déjà largement rebattu les cartes, Shelly Manne s’amusa encore à les brouiller sur “2 3 4” où il diversifie les effectifs du quartette au duo et confronte les esthétiques, avec Coleman Hawkins, Hank Jones ou Eddie Costa et George Duvivier (Hawk passant même du piano au saxophone sur une forme libre de six minutes) en passant par un trio vibraphone-basse-batterie aux rôles interchangeables.

Swinging Sounds

Et le swing dans tout ça ? Et bien justement, Shelly Manne savait ce que swinguer veut dire. On peut difficilement lui dénier ça. Il le faisait avec un sérieux, un enthousiasme, une bonne humeur qui me vont encore droit au cœur. Et d’ailleurs Stu Martin, qui ne donne que 2 étoiles à The Dart Game de l’album “Swinging Sounds”, en accorde 5 pour le solo de son ami Charlie Mariano… mais aussi pour l’accompagnement de la rythmique ! C’est que le swing était une priorité pour Manne. Et s’il prône un effet de stimulation entre jazz et classique-contemporain, il précise : « Ça ne veut pas dire que nous boudions notre plaisir à jouer un arrangement de Count Basie. Le principal, c’est que ça swingue. » Et c’est ce qui fit le succès tout simple du trio des Poll Winners – Barney Kessel, Ray Brown, Shelly Manne –, trois hommes réunis par ce prétexte premier : swinguer.

Ceci dit, comme le pensait Manne, il n’y a pas que le jazz dans la vie. J’ai justement un coup de pelle à donner dans mon jardin. Je vous laisse, en compagnie de Gerber, ses ”tapettes à mouche” et ces merveilleux disques sur lesquels, retiré dans son cabanon, il a traqué des heures durant « l’onctuosité » du tempo de Shelly Manne, sa manière « l’articuler sans marteler » et les mille façons qu’il avait de caresser, brosser et frapper ses peaux à l’aide de faisceaux de brins métalliques, rétractables dans un manche creux, voire même deux petits bouts de bois. Cernant en Écrivain qu’il est, tant l’âme que la matière. Franck Bergerot

(2ème partie : retour à Shelly Manne et ses balais)

Où l’on retrouve Alain Gerber en son cabanon soulevant le couvercle du grand art et enchainant des ronds sur ses peaux ; et où l’on reprend lecture de son livre Le Destin inattendu de la tapette à mouches évoquant quelques batteurs illustres ou moins illustres… dont Shelly Manne. Et où surgit celui que l’on n’attendait pas : Stu Martin. Une empêcheur de tourner en rond ?

Les concepts d’Écriture et d’écrivance effleurés dans la première partie de cet essai m’ont été en partie inspirés par quelques échanges téléphoniques ou par mail avec Alain Gerber. Il y faisait référence (au moins implicitement), en retour à de certains de mes livres, et particulièrement le dernier en date (André Hodeir & James Joyce / éloge de la dérive). Les chaleureux éloges qu’il m’accorda s’accompagnèrent souvent, formulé ou suggéré, de ce distinguo entre son œuvre à lui, œuvre d’Écrivain, et mon travail d’écrivant (ce dont je ne pris nul ombrage). Lui-même ne cherchait pas par là à dévaloriser mon travail mais semblait plutôt s’excuser de n’être pas compétent dans l’exercice que je me suis donné. Ou de n’avoir pas cet intérêt qui est le mien, à mes risques et périls, de soulever ce qui en musique est l’équivalent du capot de voiture ou en cuisine du couvercle de casserole sous lequel on tente d’entrevoir “comment ça fonctionne” et “de quoi c’est fait”. Exercice que je considère comme un effort de médiation, voire de vulgarisation pas forcément “vulgaire”, entre un art et son public ; en l’occurrence, concernant Jazzmag, un public déjà spécialisé tout comme celui de la presse scientifique, sportive ou de jardinage.

Si l’on reprend les premières études de Gerber pour Jazz Magazine évoquées dans ma première partie, c’est bien le rôle qu’il endossait alors, moment de son œuvre que, dans le premier de ses deux ouvrages consacrés à la batterie (Deux petits bouts de bois), il semble dénigrer, ainsi que ses romans du siècle dernier. Comme si, se détournant du factuel, il aspirait à se rapprocher de l’âme des choses et des êtres, notamment des musiciens, basculant progressivement de la pratique de l’étude à celle du récit et enfin à l’art du Roman. Et moi-même, d’abord admirateur de la première heure, après que ses grandes biographies me soient tombées des mains, j’ai fini par succomber à l’enchantement en lisant Insensiblement (Django) (2010) et Je te verrai dans mes rêves (merveilleuse fantaisie autour d’Emmet Ray, le guitariste “révélé” par Woody Allen dans son film Accords et désaccords, 2011), pour ne rien dire des derniers romans que j’ai lus de lui, Le Central (2012) et La Hache (2019).

Des ronds, des huit et des ellipses dans un cabanon

Cependant, outre une certaine érudition et la fréquentation assidue, jusqu’à une certaine époque, des scènes où il ne manquait pas d’observer et questionner notamment les batteurs tant sur leur manière de faire que sur leur matériel, on découvre (et ce dès son précédent Deux petits bouts de bois) un Alain Gerber qui, aujourd’hui encore et plus que jamais, fait bien plus que soulever les couvercles, puisqu’il pratique lui-même. Certes depuis le plus jeune âge, selon un apprentissage personnel et solitaire dont il se plaît à moquer le caractère erratique au fil des pages de Deux petits bouts de bois, comme pour faire bonne mesure au Grand Art de ses idoles, apaisant parfois les conséquences de l’autoflagellation de quelques compliments adressés à lui par l’un ou l’autre de ses amis musiciens.

Mais bien plus, depuis qu’il a pris sa retraite dans le Sud de la France, il a mis en application ce qu’il avait appris en humant sous ces couvercles. Certes, il cuisine pour lui seul, et s’interdit les recettes les plus savantes des grands chefs. Pas de parfait de chou-fleur en gelée d’hibiscus et sa jardinière de légumes. Pas plus que de mille-feuilles à la fraise des bois. (Qu’il dit, car nul n’a jamais témoigné de ce qu’il fomente dans ce cabanon au fond du jardin dont nous allons parler). À l’en croire, voici une grosse décennie qu’il s’applique, avec la rigueur d’un disciple zen, à parfaire sa maîtrise des fondamentaux : la réalisation de la pâte brisée, du roux, voire de l’œuf sur le plat. Autrement dit, pour parler vrai, le ding-tigui-ding frappé de la baguette et le da-chaba-da brossé à l’aide de balais.

Pour ce faire, dans sa retraite méridionale, il s’est donc aménagé un cabanon où s’isoler avec sa batterie. Lorsqu’il l’évoque, s’impose à ma paillardise naturelle le souvenir de la guérite puante au fond du jardin de ma grand-mère où je m’attardais sur la presse locale mise à disposition de l’utilisateur à fin d’hygiène élémentaire ; ou cet autre “lieu” où, Bloom s’isole, au quatrième chapitre d’Ulysse, profitant de ce moment d‘aisance pour lire le journal déplié sur ses genoux dénudés. Il faut évidemment imaginer le cabanon de Gerber d’une toute autre nature. Ni lieu d’aisance ni réserve à outils de jardin, car c’est là que, fort de l’écoute des grands maîtres de la batterie et des conseils de son ami Georges Paczynski, il pratique assidument la découpe idéale du temps sur la cymbale ou le tambour, ou la réalisation des ronds, ellipses et huit balayés sur la peau de la caisse claire selon des stratégies qu’il nous détaille tout au long de son Destin inattendu de la tapette à mouches.

Jo, Elvin, Philly Joe et les autres

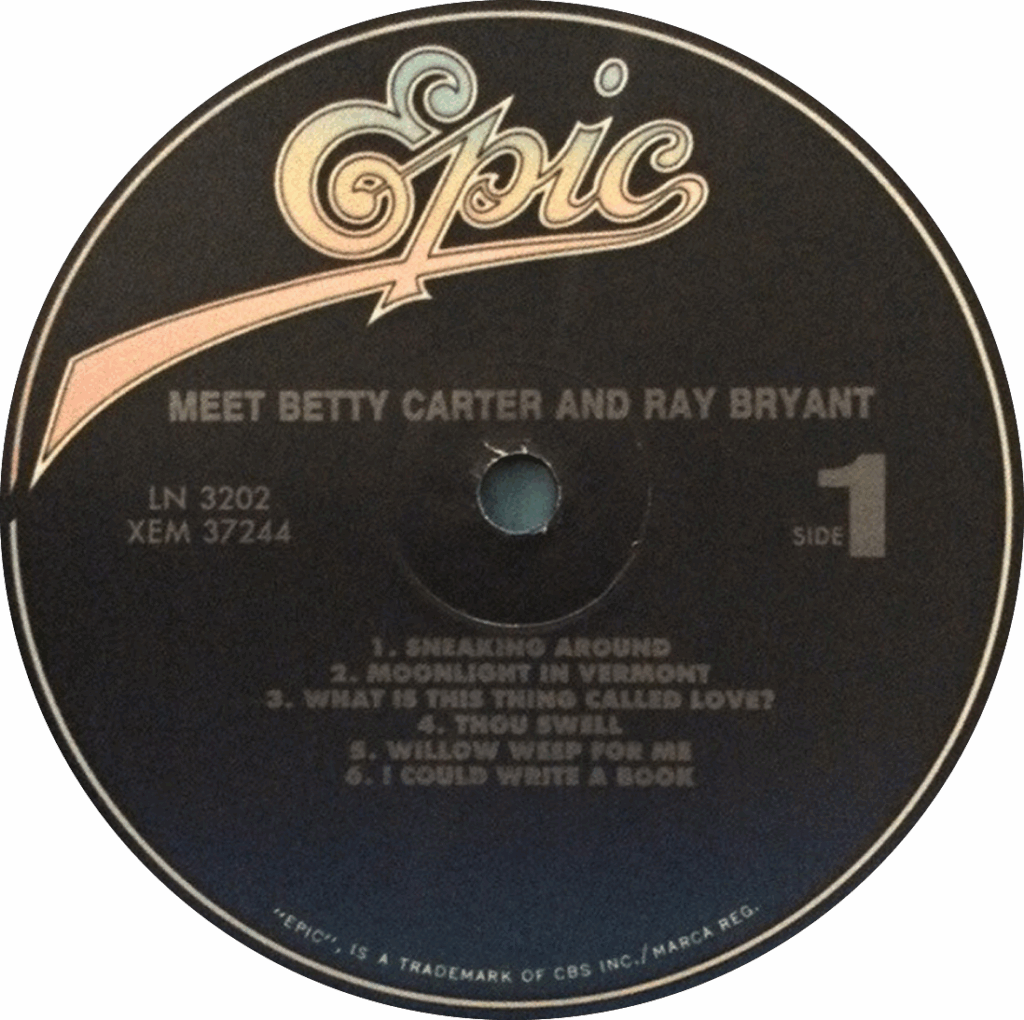

Le premier dont il nous fait observer le geste tantôt plus horizontal, tantôt plus vertical, c’est Philly Joe Jones sur huit des titres de l’album “Meet Betty Carter and Ray Bryant”, mais pour rapidement dériver, énumérant : Denzil Best auquel il le compare ; le lateral motion promu par Jeff Hamilton ; la combinaison de staccato et legato où excella Jake Hanna ; l’idéale fluidité de Jo Jones ; non sans avoir rappelé qu’avant la commercialisation des premiers balais en 1912, les batteurs de la préhistoire de l’instrument eurent recours, lorsqu’ils voulaient adoucir leur jeu, à… des tapettes à mouches, que voici donc opportunément annoncées par le titre de son livre. Soit en l’espace de trois pages, un survol en tous sens d’un demi-siècle.

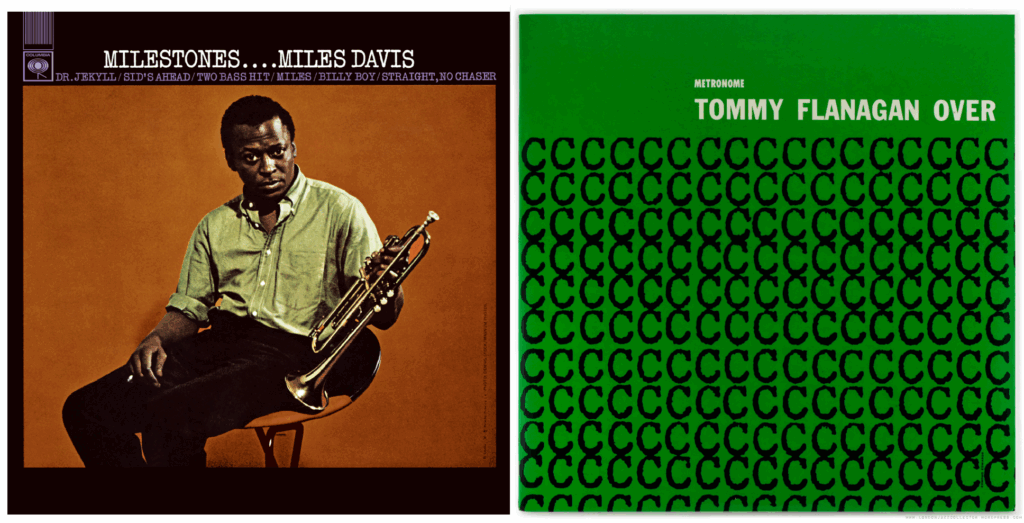

S’il revient ensuite au Philly Joe de la séance de Miles Davis du 4 février 1958 (“Milestones”), c’est pour s’attarder sur la plus discrète de ses contributions à ce disque : l’exposé et le ré-exposé de Billy Boy sur le pont duquel Philly Joe donne à Gerber « l’illusion d’entendre davantage d’accents et de syncopes qu’il n’en place en réalité […] modèle de simplicité offrant toute l’apparence d’une combinaison complexe. » Page opposée et les suivantes, voici Elvin réconciliant le précis et l’improbable sur “Overseas” de Tommy Flanagan, où les “bombes” de grosse caisse font irruption au cœur du balayage, toujours inattendues, jamais au mauvais endroit.

On en oublierait presque que, du joueur de balais, on disait avec une pointe d’ironie qu’il “tournait la mayonnaise”. Ce qu’au béotien il pouvait donner l’impression de faire. Mais ce que l’exemple d’Ed Shaughnessy exposé par Gerber permet de contredire, tant sa main gauche, assignée à l’apparence d’une dessin gestuel immuable, raconte à elle seule une histoire, juste par « la pression des doigts, les mouvements du poignet, le poids que l’avant-bras ajoute ou retire à l’instrument, à la hauteur et à la puissance de la frappe, à l’inclinaison sans cesse corrigée des fils métalliques. » Et voilà qu’un batteur jusque-là inconnu de vous passe au premier plan d’une page qui lui est entièrement dévouée ; plus un autre encore plus “inconnu”, le scandinave Nils-Bertil “Bert” Dahlander partageant la vedette d’un chapitre entier avec Shelly Manne.

Shelly Manne enfin, avec un détour par Stu Martin

Tiens, au fait, Shelly Manne ? Il tardait à paraître dans cette Célébration de balayeurs céleste du jazz avec Shelly Manne en point de comparaison (sous-titre de Le Destin inattendu de la tapette à mouches). Gerber y fait de perpétuel allers-venues-retours d’un batteur à l’autre, des plus illustres (Kenny évidemment, Max, les deux Art, Chick, Baby, Tony, Mel, Jack, Paul, Stan, Cozy, Big Sid, Chico, Daniel, Vernell,…) aux plus obscurs ou oubliés (Burman, Spencer, Tough, Lamond, Isola, Mac-Kac, Paraboshi, Powell…), mais avec Shelly Manne pour “point de comparaison” voire de “mètre-étalon”. Quelle meilleure méthode pour décrire l’indescriptible que de multiplier les comparaisons avec un objet de référence ?

On aura compris qu’un tel livre doit s’assortir d’autant d’écoutes que celles auxquelles il invite (et plus encore) et qu’il ne se lit pas en une semaine. Il serait plutôt de l’ordre de la Bible, du Coran ou du Tao Te Ching que les plus mystiques gardent sur la table de chevet ou de ces ouvrages que les plus gourmands serrent sur leurs étagères de cuisine, de Ginette Mathiot à Hervé Thys en passant par Ali-Bab et Freddy Girardet. Et il en va ainsi particulièrement de la partie consacrée au seul Shelly Manne dont l’exemple rayonne largement au-delà du chapitre intitulé My Man Manne.

Or, il se trouve que le dernier CD que j’ai concocté pour les abonnés de Jazz Magazine (numéro 785 daté septembre 2025) a rappelé our man Manne à mon souvenir d’une troublante façon. Ma sélection reprend un blindfold test proposé en 1965 par Jean-Louis Ginibre au batteur Stu Martin, batteur qui, à l’époque, ne s’était pas encore rapproché de l’avant-garde européenne et s’était plutôt fait une réputation de batteur de big band (Maynard Ferguson, Quincy Jones) et qui, avant de s’installer sur notre continent, enregistra également avec les formations de Curtis Fuller, Carmen McRae et Sonny Rollins. Or ce blindfold test commençait avec Shelly Manne and his Men sur l’album de 1956 “Swinging Sounds”. Tout en saluant « un musicien très créateur », « un contrôle complet de l’instrument », Stu Martin lui reprochait un manque de spontanéité et une propension à ne jouer que ce qu’il a prévu de jouer sans que jamais « quelque chose qu’il ne connaisse déjà, lui vienne brusquement à l’esprit, quitte à faire une faute. » Cette remarque n’était pas sans me chagriner, tout en me donnant à réfléchir.

A Manne is born

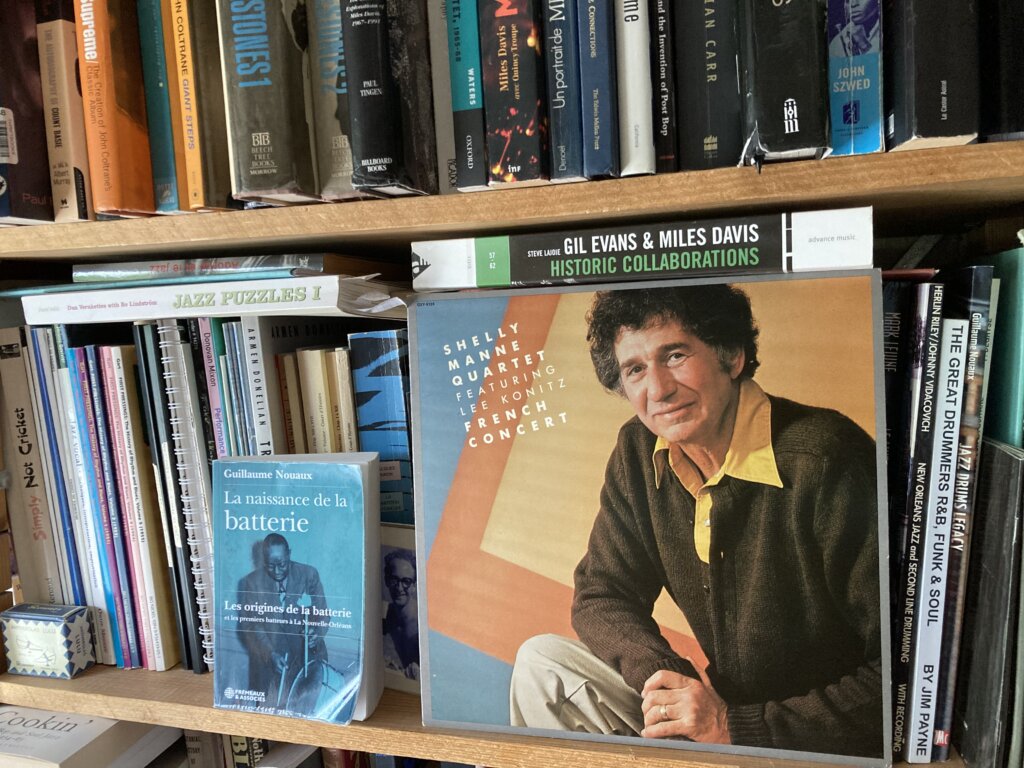

Sans bien connaître cet homme – car il y a de “l’homme” là-dessous –, Manne m’a toujours inspiré une immense sympathie. (Stu Martin aussi d’ailleurs, et bien avant que je ne connaisse Manne, car je puis dire – au grand risque d’interloquer les inconditionnels de la chronologie – que Stu fut “mon premier” batteur !) Je n’ai vu ce Man(ne) qu’une seule fois, le 11 novembre 1977 à Saint-Quentin-en Yvelines, pour un concert de son trio de l’époque (l’“evansien” Mike Woftord et le “gomezien” Chuck Domanico) avec Lee Konitz en guest star. Il en résulta une diffusion sur France Musique par André Francis que j’avais conservée sur bande magnétique avant d’en acquérir la publication sur disque (“French Concert”, Galaxy). Si j’avais mené jusqu’à Saint-Quentin quelques copains dans ma cahotante 2CV, ç’avait été pour Konitz, mais j’en avais gardé une immense sympathie pour ce batteur enthousiaste, chaleureux, précis, volontaire, déterminé, positivement lumineux. Quelque chose de très Wasp dans la présence scénique, mais du genre sympathique. Qu’aurait pensé Stu Martin de ce concert ? Je l’ignore (il allait mourir deux ans et demi plus tard, âgé de 42 ans). Mais le livre de Gerber et quelques disques embarqués avec moi dans mon été breton m’ont invité à revisiter un peu la vie et l’œuvre de Manne. Franck Bergerot (À suivre)

Shelly Manne est au centre de l’ouvrage qu’Alain Gerber a consacré à l’usage que les batteurs font des balais. Titre : Le Destin inattendu de la tapette à mouches. Sous-titre : Célébration des balayeurs célestes avec Shelly Manne en point de comparaison. Éditeur : Frémeaux et Associés. Ce qui a suscité chez Franck Bergerot l’ouverture d’un éventail de souvenirs, de réflexions et digressions inattendues sur sa vocation de critique de jazz déclenchée par un portrait de Chick Corea signé Alain Gerber il y un demi-siècle. À suivre en trois parties qui reviendront plus tard sur Shelly Manne et ses balais.

En quelques mois, l’éditeur Frémeaux & Associés a contribué à une soudaine inflation de la production bibliographique française sur le jazz qui a quelque peu débordé les habitudes et les capacités de pagination de Jazz Magazine ; Alain Gerber étant à lui seul responsable de cinq d’entre eux, dont deux consacrés à la batterie. Et tout semble s’être passé comme si, le premier des deux – Deux petits bouts de bois, une autobiographie de la batterie de jazz – ayant été chaleureusement chroniqué par Pascal Anquetil, nous nous étions sentis affranchis de chroniquer le second (les autres n’appartenant à ce diptyque sur la batterie), Le Destin inattendu de la tapette à mouche (autrement dit les balais, lorsque les « deux petits bouts de bois » désignait les baguettes); d’autant plus que cette autobiographie de la batterie – présentée un peu comme une autobiographie de son auteur – ne semblait trouver dans le second que son volume 2. N’ayant pas reçu de commande spécifique de la rédaction, j’y ai trouvé excuse pour me consacrer à la poursuite d’autres lectures déjà en cours, avec l’intention de revenir à Gerber et ses balais, non en chroniqueur, mais pour le plaisir de la connaissance et de la Littérature, libéré de l’injonction d’une quelconque deadline assortie d’un nombre de lignes ou de feuillets à respecter.

Dès 1965, une boulimie d’écriture

Peut-être aussi éprouvais-je le besoin de prendre du recul, après ce “premier volume” – Deux petits bouts de bois – qui m’avait plongé dans un relatif désarroi, sa partie autobiographique toute savoureuse fût-elle consistant entre autres, de la part de Gerber, en un aveu de roublardise concernant ses premières années de critique musicale (et il ne s’y montre guère plus tendre pour ses romans de jeunesse, voire plus tardifs). Ainsi, celui dont je fus un lecteur assidu il y a cinquante ans, se décrit-il notamment en jeune carriériste tirant à la ligne, trichant avec l’exactitude, motivé qu’il était alors par le seul souci de boucler ses fins de mois et de faire ses gammes d’écrivain en herbe.

Je découvre la première publication de Gerber dans Jazz Magazine n°111 (octobre 1964) avec un courrier de protestation envoyé de Belfort (12, rue des Regrets) : « Ce que je lis sous la plume de Jean-Louis Comoli dans le compte rendu du dernier festival d’Antibes-Juan-Les Pins est bien sot. » À 21 ans, on ose, et c’est parfait, puisqu’il s’agit de prendre la défense de Daniel Humair. Et l’on voit que la batterie est son domaine puisque, invité à rejoindre aussitôt l’équipe de Jean-Louis Ginibre alors rédacteur en chef, il signe moins d’un an plus tard Tony the Kid sur Tony Williams (n°119, juin 1965), ce tout jeune batteur que l’on venait de découvrir deux ans auparavant. Suivront aussitôt L’Apport d’Elvin (n°120) et Roy Haynes, le déniaiseur de la banalité (n°121, août 1965). Soit trois longues “études” – gros mot dans la presse d’aujourd’hui – sur la batterie moderne au milieu des années 1960. Après quoi, ses sujets d’études se diversifient (Getz/Lester, Phineas Newborn, Anita O’Day, Carmen McRae, Don Cherry, Lee Konitz, Denny Zeitlin, Zoot Sims, John Handy, Gerry Mulligan, Steve Kühn, Clifford Brown, Bobby Hutcherson, Milt Jackson, Sam Rivers, Martial Solal, Herbie Hancock, Lennie Tristano, Pharoah Sanders, Sonny Rollins, Wes Montgomery, Richard Davis, Ahmad Jamal), mais toujours aussi balais et baguettes (Chick Webb, Philly Joe Jones, Frank Butler, Baby Dodds, Art Blakey, Ed Blackwell, Pete LaRocca, Zutty Singleton)…

On n’en est qu’en 1969. Sur des artistes qui ne sont pas tous de ces stars abondamment documentées, pareille boulimie nous laisse aujourd’hui rêveur, alors que nos bibliothèques et nos connexions internet mettant à notre disposition une documentation sonore et imprimée, hors de portée à l’époque, on ose rarement dans la presse spécialisée d’aujourd’hui dépasser trois feuillets bien calibrés. J’étais, je reste admiratif.

Où l’on se gaverait de macaronis trop cuits

Gerber dans Deux petits bouts de bois évoque ces études avec quelque ironie, en rappelant la critique qu’en avait fait Delfeil de Ton qui en comparait le style à du « macaroni trop cuit ». Au moins, Gerber avait-il pris soin, concernant les batteurs, de soulever le couvercle de la casserole du sujet “batterie” en pratiquant lui-même tant bien que mal (j’y reviendrai dans ma troisième partie) et en glanant ses informations auprès des praticiens eux-mêmes parmi les plus grands rencontrés dans les clubs qu’il fréquentait alors assidument. Trop cuits ou pas, de ces macaronis j’avoue m’en être gavé, loin des fourneaux. Et qu’aurait dit Delfeil de Ton de ce feuilleton en trois parties que je m’apprête à publier ?

Mes premiers Jazz Magazine, ceux où la plume de Gerber fut à l’origine de mon désir d’écrire sur la musique, datent de 1969, avec Prelude to a Keith consacré à Jarrett (n°168 de juillet 1969) et surtout C’est ça qu’est Chick (n°171 d’octobre). J’avais 16 ans lorsque je lus C’est ça qu’est Chick… J’en répète le titre à dessein, pour le plaisir de ce joli jeu de mot qui m’incita à acheter “Now He Sings, Now He Sobs” (de Chick Corea, comme vous l’aviez compris). Le souvenir que j’en ai c’est que Gerber était parvenu par la sensualité de sa plume et tout de même une rigueur dans son essai d’analyse et de description à me faire comme toucher du doigt le phrasé de Corea. J’ai gardé en mémoire, non un discours de musicologue, mais plutôt ce choix de mots et comparaisons qui viennent à l’amateur d’art éclairé pour traduire et partager ses impressions devant le modelé d’une sculpture. M’est resté particulièrement à l’esprit, la comparaison des ponctuations du piano de Chick derrière les solistes à quelqu’un expulsant des pépins d’entre ses lèvres. Il y avait de la sensualité, du pulpeux dans cette métaphore qui me fit acquérir également dans la foulée “Tones for Joan’s Bones”.

Pour quelques petits pépins

Reste que ces quelques pépins crachés me ravirent et furent, pour faire court, à l’origine de ma vocation de critique de jazz. Avant même d’être invité à publier dans la presse, mais aimant déjà partager mes goûts musicaux, notamment dans un abondant et envahissant courrier adressé à mes amis, je découvrais sous la plume de Gerber le pouvoir de la Littérature comme medium de communication, de partage, de transmission d’une passion musicale. J’en abusais jusqu’à l’enfumage de mes correspondants ; puis – la presse spécialisée m’ayant ouvert ses pages dix ans plus tard – jusqu’à prendre conscience des limites de ma plume. C’est ainsi que je déplaçais progressivement mes ambitions du domaine de l’Écriture (j’y mets intentionnellement une majuscule) à celui de l’écrivance, distinction faite par Roland Barthes qui qualifiait l’écrivance comme un acte de rédaction privilégiant l’énoncé (ce dont on parle) sur l’énonciation (la façon dont on en parle… qui est la priorité de l’Écriture). Je l’interprète ainsi : le pouvoir poétique des mots, des connotations qui en constituent la richesse, de leurs sonorités, de leur agencement dans la phrase qui les font interagir et résonner entre eux rendrait l’Écriture plus à même de révéler l’essence de l’objet décrit par-delà les apparences premières, que l’écrivance, simple énoncé restant à la surface des choses. Au risque parfois assumé de L’Écriture de s’affranchir de toute réalité. Face aux exigences de l’Écriture, j’optais donc pour l’écrivance et ses autres rigueurs qui n’étaient pas sans m’exposer à certains risques, ne m’interdisant pas d’empiéter ponctuellement sur le domaine L’Écriture pour résoudre la difficulté de rendre compte d’un objet aussi sensible et insaisissable que la musique.

J’avais perdu le numéro 171, peut-être tout simplement mis en pièce pour en glisser pieusement dans la pochette de “Now He Sings, Now He Sobs” les coupures correspondantes depuis égarées, l’équivalent de trois pages entières et bien pleines, si l’on fait abstraction des photos de Giuseppe Pino, Hans Harzheim, Fred Seligo et des blancs imaginés par le ou la maquettiste (ou à l’époque le rédac chef adjoint, Philippe Carles ou encore la secrétaire de rédaction Andrea Bureau ?). Et je viens de relever dans ma boîte aux lettres, ce numéro 171, acheté d’occasion sur internet. J’y trouve, dans l’étude de Gerber, une foule d’indices, d’observations et de remarques assez précieuses pour qui découvrait alors le grand Chick (en 1969, c’était encore la majorité des lecteurs de Jazz Magazine voire même des collaborateurs de Jazzmag) et, pour cela, Gerber s’imposait alors comme l’une des signatures incontournables de la presse spécialisée française, d’ailleurs encore plus « écrivant » qu’« Écrivain », cette dernière compétence s’imposant par la suite et progressivement dans ses efforts à cerner l’œuvre et, plus encore, l’âme d’un musicien.

À trop vouloir comprendre, décrire, déduire, ce premier Gerber infligeait-il à son lecteur l’indigestion dont Delfeil de Ton s’était trouvé victime ? Mes réserves viennent plutôt de ce qui m’avait séduit à ma première lecture, cette sensualité de la métaphore. Ainsi retrouvées « les petites explosions étranglées de ses notes piquées comme autant de pépins éjectés des lèvres » m’amusent désormais plus qu’elle me convainquent. Sa formulation même me déçoit, sans correspondance avec le souvenir de “pulposité” que j’en avais gardé, d’une expérience et d’une expression plus sensuelle du phénomène qu’il décrivait. Ne serait-ce que cet “éjectés” qui me déçoit ? Si la métaphore a ici un sens – je n’en suis plus certain – “expulsés” que j’avais gardé en mémoire m’aurait mieux convenu, pour le pulpeux de ces trois consonnes percussive, liquide et sifflante enchainées dans ce seul phonème dynamique “puls”.

En outre, avec le recul du temps, Alain Gerber aurait-il peut-être mieux discerné dans ce mélange de fébrilité, de retenue et de propulsion dont Corea accompagnait Woody Shaw et Joe Farrell sur Litha (“Tones for Joan’s Bones”), ce que Corea devait à l’héritage afro-hispanique mis à profit dans les orchestres caribéens de ses débuts de carrière et qui irriguerait toute son œuvre à venir. Mais en 1969, on n’en avait pas encore la conscience qu’on en aurait par la suite. Et en le relisant, je réalise qu’en quelques mots dont je ne retiens pas tout (supposés africanismes et orientalismes), il m’avait fait prendre conscience de ce que Corea devait à McCoy Tyner tout en mettant de la vivacité là où il y avait de la corpulence chez ce dernier. En quelques mots que je suppose plus inspirés par l’écoute que par la lecture d’articles antérieurs, et qui relèveront de l’évidence pour l’auditeur surinformé d’aujourd’hui, il modela ma jeune écoute plus efficacement que ne l’avaient fait ces quelques pépins.

Basse bougonnante ou renfrognée ?

Je vais avouer autre chose : je me suis surpris un jour à reprendre un formule déjà venue plusieurs fois sous ma plume en qualifiant de « bougonnante » la contrebasse de Miroslav Vitous. Prenant conscience de cette facilité récurrente, je m’étais dès lors interdit le recours à ce « bougonnement », dans la mesure où je ne voyais pas moi-même à quoi il renvoyait. Ou plus exactement en quoi il rendait compte de ce phrasé, de cette articulation particulière adoptée par Vitous notamment dans ses solos sur Steps-What Was, Matrix et Now He Sings No He Sobs. « Haletant » aurait été peut-être plus adéquat, mais encore trop vague et trop polyvalent, au risque de faire sourire mes amis contrebassistes (comme j’avais fait sourire ou hausser les épaules à quelque pianiste auquel j’avais vanté les « pépins éjectés » de Gerber). Il faudrait que je prenne un jour le temps de les interroger, afin de mieux entendre et nommer plus précisément, ce que “j’entendais” par « bougonner » ; voire vérifier si mon impression de « bougonnement » est propre au jeu de Vitous sur “Now He Sings, Now He Sobs” ou si je la retrouve sur ses enregistrements ultérieurs.

Or, que lis-je sous la plume de Gerber dans mon numéro 171 retrouvé : « Miroslav Vitous, spécialiste des solos vindicatifs et renfrognés. » Nommant, qualifiant finalement mieux cette impression que m’avait fait éprouver le phrasé de Vitous. Comme si conquis par cette image qui m’aidait à l’entendre et à le distinguer d’autres contrebassistes, j’avais contourné la formulation de Gerber pour éviter le larcin, mais en lui faisant finalement perdre de sa chair. Je n’en reste pas moins insatisfait. Probablement entendions nous la même chose – que Gerber m’avait fait entendre – mais que nous ne savions par nommer. Et de toute évidence, nous étions bien loin de rendre compte de la réalité. Misère de la critique ! Franck Bergerot

(À suivre)

1ère partie / Disciple et affranchi (1927-1960)

A l’occasion de l’article consacré, dans le numéro 781 de Jazz Magazine (mai 2025), à l’album “I Concentrate On You” de Lee Konitz sur le label SteepleChase, album qui marqua le rebond de sa carrière en 1974, Franck Bergerot a brossé un panorama plus large de son œuvre, en 3 épisodes à suivre sur jazzmagazine.com.

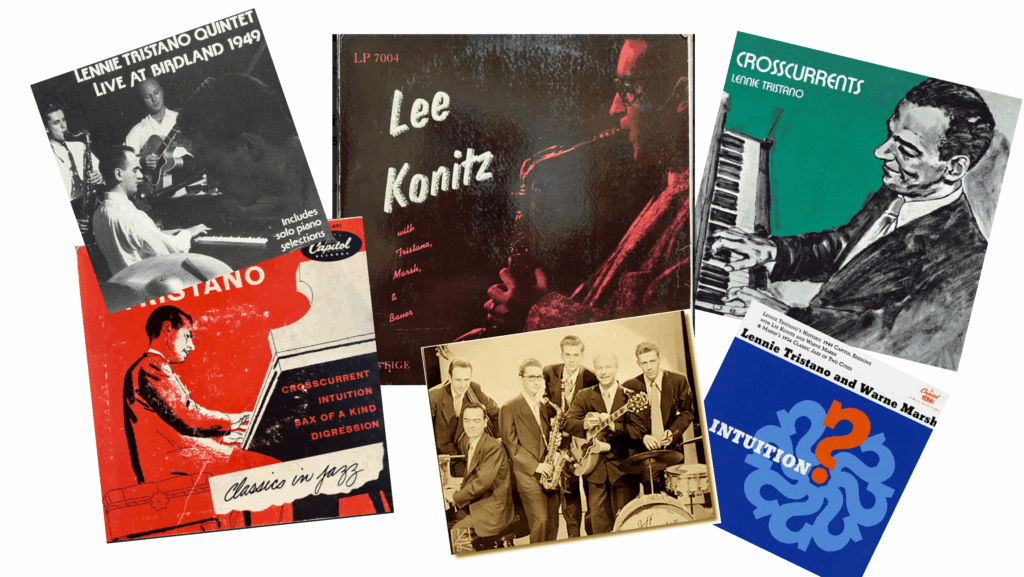

Né le 13 octobre 1927 à Chicago, Leon “Lee” Konitz se met à la clarinette à l’âge de onze ans sous l’influence de Benny Goodman, puis au ténor après s’être entiché de Lester Young, influence décisive, même s’il échange rapidement le ténor pour l’alto. Il fait bientôt la connaissance de Lennie Tristano. Né le 19 mars 1919, Leonard Joseph “Lennie” Tristano a perdu la vue au cours de son enfance et étudié dans un institut spécialisé. Outre le piano adopté à l’âge de quatre ans, il y étudie divers instruments (anches, trompette, guitare, violoncelle…). À 19 ans, il entre à l’American Conservatory de Chicago, se passionnant particulièrement pour Johann Sebastian Bach, tout en s’initiant au jazz. À partir de 1943, il enseigne à la Christensen School of Music où il a Lee Konitz pour élève.

Le bop selon Tristano

En 1946, Lennie Tristano gagne New York où il se fait rapidement remarquer pour la qualité de son oreille et pour l’originalité de ses conceptions harmoniques et rythmiques. Au sein du trio piano-guitare-contrebasse sur un répertoire de standards, il demande à son guitariste Billy Bauer de laisser tomber la pompe régulière au profit d’une partie indépendante en matière d’harmonie, de contrechant et d’accentuation. Aussi, dans une étude commandée au pianiste Lou Stein par Down Beat, il est noté que Tristano recourt au contrepoint, à des extensions harmoniques, à la dissonance et aux rythmes croisés sollicitant les découpes impaires à trois, cinq, voire sept temps, superposées à la carrure à quatre temps propre au répertoire du jazz de l’époque. Quant au musicologue Gunther Schuller, il signale, chez Tristano, un recours à la bitonalité frisant l’atonalité.

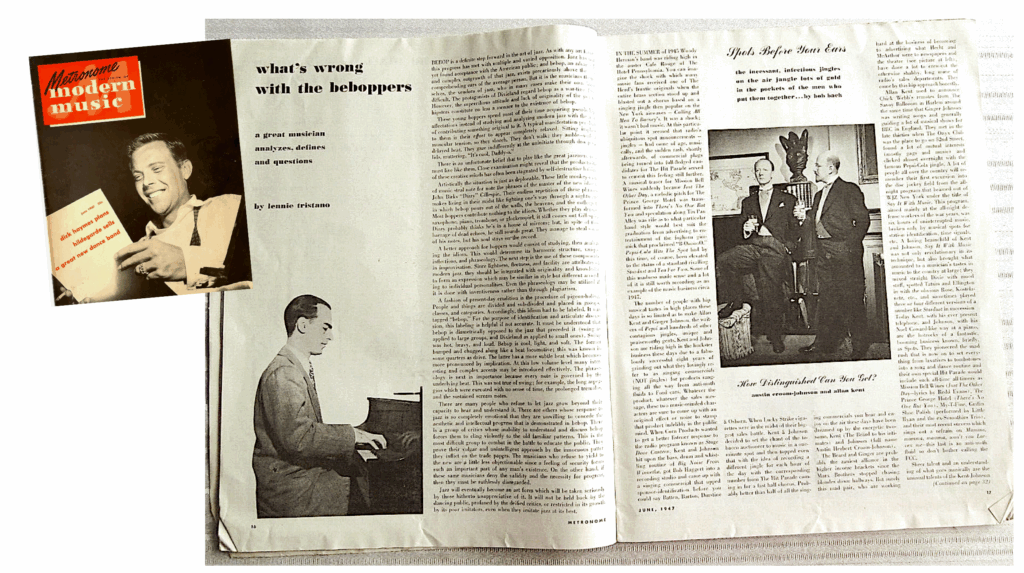

Durant l’été 1947, Tristano lui-même prend la plume dans la revue Metronome où il signe un article intitulé What’s wrong with the Beboppers ?(Qu’est-ce qui ne va pas avec les beboppers ?)Il ne s’agit nullement d’une charge contre la nouvelle musique à laquelle il consacrera un second article sous le titre What’s right with the Beboppers ? Il est en effet un admirateur de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie. Mais il s’inquiète du peu d’exigence de leurs suiveurs qu’il qualifie de « little monkey-men » se contentant de singer leurs idoles par l’emprunt de quelques tics mal assumés. Et recourant à l’expression “cool” qui servira bientôt à désigner les dérivés du bop imaginés majoritairement par les jazzmen blancs, il écrit : « Il faut bien comprendre que le bebop est diamétralement à l’opposé du jazz qui précède, swing et dixieland. Le swing était brûlant, bruyant. Il cognait et soufflait comme une locomotive. Le bebop est cool, léger, fluide. Son rythme est plus subtil, sous-entendu. Ce volume plus discret permet d’y introduire d’intéressants accents plus complexes. » Point de vue bientôt partagé, notamment par le jazz critic Leonard Feather qui écrira en 1949 que la caractéristique rythmique du bop nous fait passer du “hot jazz“ au “cool jazz”, et qui désigne Lester Young comme le grand novateur à l’origine de cette évolution. Une remarque résonnant avec les “bulles” émises par le “pape” de la critique jazz en France, qui qualifiait pareillement Lester Young et les boppers d’anti-jazz, tout en bénissant Coleman Hawkins qui fut pourtant l’un des inventeurs du langage harmonique du bop. Paradoxe qui pourrait ici nous entrainer vers des digressions pas totalement hors de propos dans une discussion sur l’art de Lee Konitz. Mais poursuivons…

À l’école de Tristano

Lorsque Lee Konitz débarque à New York en 1948, il y rejoint son ancien professeur pour se placer sous son aile. Tristano devient une espèce de gourou musical, alors que son trio se fait quintette avec l’adjonction de Konitz et de divers batteurs, puis sextette avec l’arrivée de Warne Marsh, un saxophoniste ténor dont la sonorité se fondait si mystérieusement à celle de Lee Konitz que l’on pouvait les prendre l’un pour l’autre. Une caractéristique qui inspira à certains l’expression de ténor en mi bémol (les saxophones étant des instruments dits “transpositeurs”, le ténor est en si bémol et l’alto en mi bémol).La discipline à laquelle les soumit Lennie Tristano consistait notamment à leur faire apprendre les solos de Lester Young sans l’aide de l’instrument ni même du papier-crayon, juste en les chantant. Ainsi seraient-ils mieux en mesure d’entendre ce qu’ils improvisaient eux-mêmes, et plus à même d’improviser intérieurement ou à voix haute sans l’aide de l’instrument. Il poussait la logique jusqu’à les faire à improviser collectivement sans thème ni grille harmonique. Il en est resté deux brefs exemples Digression et Intuition 1, le coffret “Lennie Tristano, Personal Recordings 1946-1970” (Mosaic, 2021) révélant des exemples plus conséquents enregistrés en public dès 1948, autant de préfigurations du free jazz avec une décennie d’avance.

Pour les encourager à improviser en contrepoint, en s’écoutant les uns les autres, il leur faisait jouer également des fugues à deux voix de Johann Sebastian Bach dont on retrouve l’esprit (début et fin de Fishin’ Around 2,final de Jazz Of Two Cities 1et Dixie’s Dilemna 1,réexposé de Sound-Lee 2, plus d’autres exemples lors des retrouvailles de Konitz et Marsh) sinon la lettre lors des tournées européennes de 1975-76 (“Live at the Montmartre Club, vol.2” et “London Concert”). De manière générale, compositions et improvisations étaient démarquées des standards de la comédie musicale, de nouvelles mélodies se substituant aux airs originaux. C’est ainsi que You Can Depend On Me devint Wow ! 1, Cherokee fut métamorphosé en Marshmallow 2et What Is This Thing Called Love travesti sous le titre Subconscious Lee 1. Autant d’occasions de se livrer à des chromatismes acrobatiques et de s’affranchir des symétries de la découpe prosodique des refrains d’origine en chevauchant les barres de mesure selon des métriques superposées aux structures standards en 32 mesures… le tout en totale décontraction.

L’émancipation discrète

C’est cette décontraction que s’empressèrent de dénoncer les afficionados du bop qui envisageaient les urgences parkériennes ou gillespiennes comme métaphores de la tension sociale pesant sur la communauté noire. Mais c’est cependant cette décontraction, non dépourvue d’intensité, qui décida Miles Davis à choisir Lee Konitz plutôt que Sonny Stitt, lorsque Charles Parker s’avéra indisponible à la création du fameux nonette en 1948. Première incitation pour Konitz à s’émanciper du clan Tristano au risque d’en être plus ou moins excommunié, ce qui n’interdira pas d’épisodiques retrouvailles avec Marsh et/ou Tristano jusqu’en 1964.

De parents travaillant dans le milieu artistique hollywoodien et donc à l’abri du besoin, Warne Marsh restera longtemps dans le giron tristanien, et même lorsqu’il s’en affranchira, il campera sur un rigorisme refusant toute compromission, peu soucieux de sa notoriété, mais vénéré durablement pour sa conception du mètre, notamment, et de façon très contrastée, par Anthony Braxton et Mark Turner. Plus folâtre, Konitz s’affranchit de tout dogmatisme, pétri par la culture des standards qu’il revisite à l’envi jusque dans les moindres recoins connus de lui seul, voire méconnus de lui-même au moment de les aborder. Au début des années 1950, il court le cacheton dira-t-on ; il court en tout cas le monde. On le croise en Suède en 1951, avec Charles Mingus en 1952 avant qu’il n’embarque au sein de la formation de Stan Kenton pour la côte Ouest où il se joindra au “pianoless quartet” de Chet Baker et Gerry Mulligan (“Konitz Meets Mulligan”, Pacific). Toujours avec Kenton, il est en Europe en 1953, constituant un réseau de relations pour sa carrière free lance à venir. En 1954, il monte un quartette avec quelques disciples tristaniens (les pianistes Ronnie Ball ou Sal Mosca, le guitariste Billy Bauer, les contrebassistes Peter Ind ou Arnold Fishkin et les batteurs Jeff Morton , Al Levitt ou Dick Scott, etc.). Une carrière vagabonde, avec le soutien discret d’Atlantic, puis Verve, sans véritable traits saillants pour ponctuer une excellence réelle mais sans histoire, quasiment hors du temps de l’Histoire, plus de ponctuelles collaborations orchestrales avec Gil Evans, Gerry Mulligan, et surtout Jimmy Giuffre avec qui il cosigne “Meets Jimmy Giuffre” et “You & Lee”. Franck Bergerot

À suivre : 2ème partie (disponible à partir du 24 mai) – De l’oubli à la renaissance (1961-1976)

1. Lennie Tristano & Warne Marsh “Intuition” (Capitol)

2. Lee Konitz “Suconscious Lee” (New Jazz / Prestige)

D’une évocation des camps d’extermination à un art de galopins célestes en passant par l’amitié franco-allemande.

Il y aura quatre-vingt ans, le 25 novembre prochain, l’armée américaine libérait un premier camp de concentration nazi, le seul établi sur le sol français, tandis que sur le front de l’Est commençaient les marches de la mort consécutives à l’évacuation des camps devant l’avancée des forces soviétiques, les Nazis s’appliquant à effacer, tant que faire se pouvait, les traces de leurs crimes de masse. C’est cette mémoire ineffaçable à laquelle était consacré le programme de 12h15 de ce 14 novembre 2024 dans la petite salle de La Maison à Nevers. Le sociologue, écrivain et metteur en scène Michel Simonot y lisait Traverser la cendre (Éditions Espaces, 62 pages, 13,50 €).

À la lecture de ce titre (Traverser la cendre) puis à l’écoute de la première “strophe” de ce long poème (tombé comme debout / écroulé sous toi / en dessous de toi / à quatre pattes / avancer encore et encore / t’arracher de la boue / t’extirper des succions / pieds genoux coudes doigts menton / gluant de glaise / de neige fondue), difficile de ne pas penser à L’Innommable de Samuel Beckett. Et plus encore ce discours à la deuxième personne, où la distance du “je” et du “tu” se trouve constamment questionnée. Simonot n’a pas vécu l’enfer des camps nazis, son intention est de faire parler les témoignages et les pièces du dossier : écrits enterrés par les déportés comme autant de bouteilles jetées à la mer, les photos clandestines de l’horreur sorties sous le manteau, le compte rendu de la réunion des hauts dignitaires nazi du 20 janvier 1942 qui décida de l’industrialisation de la mort, compte rendu en 30 exemplaires tous destinés à être détruits, sauf un qui parvint jusqu’à nous. La relance « tu racontes » ponctue les témoignages des victimes et des petites mains de la Solution finale, tels que restitués par Simonot, mais aussi les listes, les noms de lieux, la catégorisation maniaque des nazis cousue sur les uniformes des prisonniers, ou injectée à l’encre dans leur chair, la récupération pointilleuse des dents. « tu racontes, tu regardes, tu vois, tu entends, tu marches, tu veux parler, tu veux entendre… », cette convocation du « tu » comme les « Ora pro nobis » d’une litanie est tissée dans la trame “orchestrale” que tend Franck Vigroux penché dans l’ombre sur les consoles de ses générateurs électro-acoustiques. Une œuvre qui vous hante pour longtemps et que l’on emmène avec soi après être passé au stand livres-disques ouvert sur les lieux du festival par la librairie Le Cyprès où l’on trouve Traverser la cendre.

Quelques heures plus tard, au Théâtre, on restera indifférent aux rappels du public à l’issue du concert de claviériste Anne Quillier et son nouveau programme Les Géants Terrestres, entouré d’une formation de chambre : Anaïs Pin (violoncelle), Fany Fresard (violon), une deuxième violoniste déclarée souffrante étant remplacée par Pierre Horckmans (clarinette basse), complice de longue date des orchestres d’Anne Quillier. Ne rien dire ? Sauver quelques réminiscences de l’école Canterburry qui ont flatté notre oreille ? Inviter les artistes ici impliqués, à aller écouter de toute urgence ceux et celles qui emmènent aujourd’hui de façon si convaincante, et de mille manières, l’art de l’improvisation sur le terrain de l’écriture et de la musique de chambre ? Donner raison à l’enthousiasme du public qui donne souvent tort au “spécialiste” ?

Le soir, retour à La Maison, cette fois-ci dans la grande salle, pour “Thérapie de couple” du saxophoniste Daniel Erdmann, musicien allemand résidant en France. Costume et attitude de dandy, maniant son concept avec un humour pince-sans-rire, et le saxophone avec une fièvre qui peut évoquer Archie Shepp, George Adams ou les grands honkers et screamers du rhythm and blues. “Thérapie de couple”, entendez ici couple franco-allemand, évocation qui culmine avec I Want to Hold Your Hand en souvenir d’Helmut Kohl saisissant la main de François Mitterrand pendant l’exécution de La Marseillaise sur le site de Verdun lors des commémorations de 1984. Le couple franco-allemand incarné sur scène par cette “thérapie” se trouve déséquilibré, un Français remplaçant momentanément le contrebassiste allemand Robert Lucaciu. Ce qui donnait : Clément Janinet (violon),Vincent Courtois (violoncelle), Hélène Duret (clarinettes), Daniel Erdmann (saxophone ténor), Arnault Cuisinier (contrebasse), Eva Klesse (batterie).

Une écriture mélodique relativement sobre qui séduit par sa dimension orchestrale, sa richesse timbrale constamment renouvelée au fil des unissons, des contrepoints et des polyphonies, la mise en espace des solos individuels ou collectifs. Moins spectaculaire, moins violin-heroe que Théo Ceccaldi qu’il remplace depuis peu, Clément Janinet s’est idéalement intégré au projet. La batteuse Eva Klesse est la révélation de cet orchestre : une telle énergie pour une telle économie du volume sonore et une telle élégance du geste, une telle hyperactivité pour un tel sens de l’espace orchestral, une telle dépense combinée à pareille retenue au profit d’une telle écoute et d’une telle efficacité !

Côté batterie, nous étions servi en seconde partie avec l’entrée en scène du grand Joey Baron au sein du quartette du trompettiste Dave Douglas avec Nick Dunston (contrebasse) et Marta Warelis (piano), ces derniers d’authentiques révélations.

Le premier, new-yorkais installé en Pologne depuis 2020, impliqué dans d’ambitieuses entreprises orchestrales comme sideman ou comme leader, affichait hier sur l’instrument des conceptions rythmiques d’un lyrisme brut et puissant (sur le plan du son Billy Taylor Sr., plutôt que Jimmy Blanton), particulièrement adéquates dans les reprises très personnelles et néanmoins enracinées que Dave Douglas nous offrit de Take the A Train et de Blood Count de Billy Strayhorn, parmi quelques originaux dont un vrai blues de chez blues.

Marta Warelis réside à Amsterdam après avoir grandi en Pologne et étudié au Prins Claus Conservatory et Groningen (Pays-Bas). Il n’est pas inutile pour ne pas se laisser surprendre par la dimension plastique et dramatique de son jeu par petites touches, farfouillis, martellements, grands glissandos, interventions dans les cordes, de connaître ses influences déclarées (Don Cherry, l’Art Ensemble of Chicago, La Monte Young, l’Instant Composers Pool Orchestra né en 1967 de la rencontre de Willem Breuker, Han Bennink et Misja Mengelberg, la figure de l’art land Andy Goldsworthy et le réalisateur Krzysztof Kieślowski).

Hélas, elle nous fut peu donnée à entendre du fait d’un choix de non sonorisation qu’il faut cependant saluer. Ni retour sur scène ni micro, à part le dispositif d’amplification de la contrebasse, un micro sur pied au centre du plateau apparemment inutilisé, un retour pour le piano et un couple dedans, plus me souffle le “d’jazz régisseur” historique Patrick Peignelin, deux micros sous le piano (vraiment opérationnels ?) et un seul micro devant la batterie au-dessus de la grosse caisse. Et sur scène, un quartette groupé-serré au milieu de la scène, le spectacle et l’audition en relief réel de la cohésion orchestrale, lorsque trop souvent on s’applique à disperser l’orchestre pour mettre en valeur les belles dimensions du plateau, au détriment de l’écoute collective compensée par les aléas (et les excès) trop fréquents de la sonorisation.

Dave Douglas, libéré de la nécessité d’un micro, marche autour de son orchestre, s’en éloigne avec des allures de galopin à casquette qu’adopte également son espiègle phrasé. Et on l’entend parfaitement dans cette grande salle et l’on entend la trompette bouger autour de cette orchestre qui sonne en chair et en os. En revanche, on entendra peu le piano, notamment lorsqu’il accompagne la trompette surtout lorsque Marta Warelis joue directement sur les cordes (constat contesté par des auditeurs situés différemment dans la salle). Joey Baron… autre galopin, mais sans casquette, le crâne brillant et le sourire attestant de son appétit de musique. Quel régal ! Et quel besoin de micros ? Franck Bergerot (photos © Maxim François)

Des cinq propositions du festival JazzContreBand hier 19 octobre, mon choix s’est porté vers l’inconnu, un nom mystérieux, “So Lieb”, pour un quartette porté par un tandem de compositeurs : la trompettiste Sonja Ott et le batteur Philipp Leibundgut. Très belle découverte.

La trentaine entamée, sauf pour la trompettiste qui y accédera l’an prochain, ils entrent sur la scène du Sud des Alpes à Genève, résidence historique de la non moins historique AMR (Association pour encouragement de la musique), devant un public plutôt jeune . Ils viennent de Suisse allemande, les deux co-leaders ayant grandi à Berne. Le pianiste François Lana est français passé par Bruxelles, Lausanne et Zürich. Rafaël Jerjen a étudié la contrebasse en Australie, à New York avant de revenir en Suisse où il est basé à Lucerne. Un disque enregistré en janvier dernier sur NeuKlang (“Partial Lunar Eclipse”), trois concerts à leur actif avec un premier bassiste, Rafaël Jerjen faisant hier ses débuts au sein du groupe.

En guise d’ouverture, Sonja Ott donne le ton d’une trompette évoquant plus les pastels de Booker Little ou Kenny Wheeler que les gouaches de Dizzy ou Clifford. Encore que la métaphore du pastel puisse induire en erreur, lorsqu’il faudrait aussi signaler l’angularité des phrases et leurs embardées soudaines vers la stratosphère. À quoi rêvent les jeunes gens ? Peut-être plus aujourd’hui à leurs aînés directs : Ambrose Akinmusire ? Avishai Cohen ? Miles Davis quand même, directement ou indirectement mais surement, celui des années 1966-1967 avec le piano d’Herbie Hancock.

Peu importe, l’onirisme des vols planés nous saisit. Il y a là d’emblée un imaginaire qui ne demande qu’à se déployer. Lorsqu’entre la batterie, saisissante de décontraction et d’élégance, on comprend d’emblée qui tient la plume, dans un travail de composition partagé, sans redondance, mais avec ce sentiment de lire à partition ouverte rien qu’en observant Philipp Leibundgut distribuer et négocier ses coups, choisir ses angles de frappes et les peaux ou cymbales auxquelles il les destine.

Le pianiste François Lana est moins salué pour ses performances de soliste que pour sa contribution attentionnée au récit de chaque pièce. À écouter son album en trio sur Leo Records (“Cathédrale”), on imagine que le quartette n’a pas exploité tout son potentiel et qu’il y a là quelques liens qui ne tarderont pas à se débrider. En revanche, Rafaël Jerjen crève d’autant plus l’écran, que c’est son premier concert avec le groupe. Virtuosité et imagination jubilatoire tirent moins la couverture qu’elles ne s’exercent en constante complicité avec les constructions musicales du batteur. Tout ça coulé dans un son d’orchestre admirablement équilibré (merci au sonorisateur du lieu pour son respect de la nature acoustique de la formation) au service de rêveries que laissent deviner les titres de leur répertoire tels qu’assemblés dans la pochette de “Partial Lunar Eclipse” sous la forme de deux petits poèmes en prose. Franck Bergerot (photos © X.Deher)

C’était hier, 18 octobre, dans le cadre de JazzContreBand, au One More Time de Genève avec Samuel Blaser, Heiri Känzig et Daniel Humair, un trio sans leader, parce que c’est comme ça.

Hier, 18 octobre, le festival transfrontalier JazzContreBand n’aidait pas à savoir où donner de la tête : Sélène Saint-Aimé à l’APEJS de Chambéry, Sebastian Volco Trio à la Comédie Ferney de Ferney-Voltaire, Louis Billette Lux Sextette à la Spirale de Fribourg, Pascal Auberson / César Decker / Matthieu Michel à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates… J’ai choisi la facilité, à quelques centaines de mètres de la gare Genève-Cornavin, au One More Time qui accueillait le trio Helveticus de Samuel Blaser, Daniel Humair et Heiri Känzig.

One More Time est le nom donné aux concerts du vendredi organisé par l’AGMJ (Association genevoise des musiciens de jazz, fondée en 1978) au centre artistique Adéléa (44, rue Servette, à Genève, près du quartier dit “Les Grottes”). C’est aussi le titre du périodique de l’association dont le numéro 245 (septembre-octobre 2024) au format A5 de 48 pages propose actualités de l’association, chroniques de disques et concerts, un portrait de Lucas Fléchet à la tête du Pôle Musiques actuelles de Château Rouge et un dossier sur les trios piano-guitare-basse – genre qui précéda l’archétype du trio piano-basse-batterie – de Nat King Cole à Monty Alexander en passant par Art Tatum, Ray Charles, Oscar Peterson, Lennie Tristano, Ahmad Jamal, Wynton Kelly, Billy Bean, Jim Hall… avec une suite dans le prochain numéro. En outre, en ouverture de chaque numéro, un choix de photos parmi les 40 000 négatifs, 15 000 épreuves argentiques et 23 000 diapositives, que la photographe Danny Ginoux née en 1944 a légués au Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève après avoir cessé ses activités.

Aux concerts du One More Time, le public n’est pas des plus jeunes (certes guère guère plus que moi-même et désormais guère plus que la moyenne habituelle des concerts de jazz, à l’exception de ceux qui s’écoutent debout une bière à la main et des bouchons dans les oreilles); mais un public des plus avertis. On y reconnaît thèmes et harmonies ou l’on s’y dispute parfois en cours ou fin de concerts quant à leur identification. Avec les reprises et travestissements du trio Helveticus, il y avait de quoi faire, même si certains étaient annoncés : Les Oignons rebaptisé Les Échalotes par Humair, High Society, Ory’s Creole Trombone et aussi Jackie-Ing (mais à laquelle de ces reprises un ami assis à côté de moi me donna un coup de coude pour me signaler l’emprunt par Heiri Känzig d’un riff du thème générique de Mission Impossible?).

Pourtant, une habituée ayant pris place à notre table me salua en me disant : « Il paraît que la musique ne sera pas facile ce soir. » Ce à quoi je répondis : « Pas facile, mais vous verrez, exaltante » Il faut dire que de reprises en reprises (parmi lesquelles deux hymnes, celui de la Suisse et celui de l’armée républicaine irlandaise que Daniel Humair a conservé à son répertoire depuis 2001 et l’album “Liberté surveillée”), il y avait fort à faire tellement les rythmes, mélodies et formes en sont remaniées, comme pâte à modeler, et soumises à calembours musicaux, les originaux relevant eux-mêmes d’abstractions soumises à toutes les combinaisons plastiques, les arts plastiques étant au cœur du sujet avec le thème d’ouverture signé Humair : Jim Dinne qu’il avait déjà enregistré en hommage à l’artiste américain du même nom avec Vincent Lê Quang et Stéphane Kerecki.

Individuel ou collectif (acoustique pour la batterie et simple soutenu pour la contrebasse et le trombone), le son est magnifiquement présent, une proximité que les sonorisateurs contemporains semblent avoir oubliée. Le jeu collectif est jouissif, ces trois musiciens étant constamment dans le jeu, le jouage, le plaisir de sonner, de jouer avec les rythmes, les mélodies et les formes. Fatigué par une récente tournée de neuf dates en trio avec Jérôme Sabbagh et Ben Monder (au cours de laquelle il s’est fait remplacer pour deux concerts parisiens au Sunset), Humair ne le laisse paraître qu’en coulisse. Sur scène, il ne subsiste que son intense présence à ce que joue ses comparses : Samuel Blaser, virtuose de la coulisse, des timbres et des formes ; Heiri Känzig au son plus court que Jean-Paul Celea dont j’évoquais hier la complicité avec Humair ; quelque chose de plus mingusien, ce qui n’exclue pas une activité intense et gracieuse sur le manche et un moment particulier de grâce sur l’exposé et les variations d’une mélodie traditionnelle. « Alors, si difficile ? » demandai-je à ma voisine qui n’avait cessé d’opiner de la tête tout au long du concert et qui me répondit du tac au tac dans un grand sourire : « Exaltant ! » Franck Bergerot

Suivre Samuel Blaser sur les route de sa tournée avec Marc Ducret et le batteur danois Peter Bruun : le 28 octobre, Gallerie Maerz à Linz en Autriche, le 31 au Périscope de Lyon, le 1er novembre à la Casa del Jazz de Rome, le 2 à Dachau en Allemagne, le 4 à la Galerie Paul Fort à Paris, le 6 novembre au Fatjazz de Hambourg. On retrouvera le tromboniste notamment avec Michael Riessler, Marc Ducret et Pierre Charial le 9 au festival Jazzdor de Strasbourg, et avec le Daniel Humair Quartet le 29 au Triton.

Ce soir, au menu de JazzContreBand : Léon Phal 5tet à Château rouge à Annemasse, Sélène Saint-Aimé à la Fraternelle de Saint-Claude, Corbaal + Erik Truffaz à l’Usine à Gaz de Nyon, Alix Logiarco à l’Auberge des Bergers de Mérins, le quartette So Lieb de la trompettiste Sonja Ott et du batteur Philip Leibundgut, tous deux compositeurs à l’AMR de Genève.

Ce soir à Genève au One More Time dans le cadre JazzContreBand, Daniel Humair avec l’Helveticus Trio. Ce soir et demain, à Lausanne au Chorus, à guichets fermés, Hervé Sellin recrée Les Quatre Saisons de Vivaldi telles qu’elles avaient été orchestrées par le pianiste Raymond Fol au début des années 1960.

Me voici dans le train pour Genève, invité par le Festival franco-suisse JazzContreBand à participer au jury de son tremplin qui se tiendra ce dimanche 20 au Théâtre du Bordeau à Saint-Genis-Pouilly. Auparavant, dès ce soir au One More Time de Genève, j’aurai entendu Daniel Humair avec l’Helveticus Trio : Samuel Blaser et Heiri Känzig.

La dernière fois que j’ai vu Humair, c’était le 14 septembre, avec Jean-Paul Celea et Hervé Sellin (voir le compte rendu de mon camarade Xavier Prévost ). Je revois Humair, 86 ans, s’installer derrière ses fûts et ses cymbales. Très grand, volontairement aminci depuis un certain nombre d’années, amaigri peut-être aussi sous le coup de ces épreuves qui vous assaillent à partir d’un certain âge, une espèce de douceur qui n’a pas toujours sauté aux yeux, une élégante nonchalance dans sa façon de se poser là en examinant son matériel, l’air de quelqu’un qui s’apprête à résoudre un problème. C’est souvent dans ces termes de “problème à résoudre” qu’il aborde la pratique de l’improvisation, ainsi que son activité de peintre, encore qu’il soit très réticent à comparer ces deux activités, sinon sous certaines réserves 1.

Mes souvenirs de ce concert sont à la foi vifs et lointains. Xavier décrit le batteur comme prenant l’initiative. Je me souviens, quant à moi, d’abord du son de Jean-Paul Celea, qu’on n’avait pas entendu sur scène depuis… Ce son d’emblée, qu’on n’avait cependant pas oublié, tout en grâce et puissance, ce vibrato qui n’en mérite pas le nom – ni le soupçon d’automatisme, tant il est souple et sensible, profond –, le lyrisme de la ligne ou de l’ostinato – je ne sais plus – qui est d’abord un son ; l’intelligence des doigts sur le manche, mais avec quelque chose de tellurique, l’agilité pesante d’un grand félin. Et le temps de jouir de cette entrée, Daniel Humair est déjà là, par de petites frappes et d’infimes frottements sur ses métaux et ses peaux. Là encore, c’est un son, c’est une palette de couleurs. Pour qui l’a vu peindre (quelques images filmées circulent), la métaphore est naturelle même s’il la rejette souvent, la trouvant trop facile 1. Il y a en tout cas un toucher qui relève du choix de la couleur et son application. Et lorsque le tempo entre, pour Daniel Humair qui a battu derrière les plus grands solistes de l’Histoire du jazz, il n’est aujourd’hui plus question de temps, mais d’espace, de plasticité, de cette matière jubilatoire de la note de contrebasse venue se nicher exactement dans l’impact de l’olive (l’extrémité enflée de la baguette) sur le métal de la cymbale. Et, de ce point de vue, il en sera de même ce soir avec Heiri Känzig, comme je l’avais apprécié lors d’un premier séjour à JazzContreBand.

Mais revenons au studio 104, ce 14 septembre : car c’est Hervé Sellin qui est à l’origine de ce trio. Un maître du son lui aussi, un piano qui sonne d’après les leçons des plus grands maîtres de l’instrument, l’exact poids donné à chaque note, chaque accord, l’enveloppe du son modulé du pied sur les pédales. On a déporté le regard sur lui alors qu’il déploie la grande partition posée sur le pupitre, puis la replie pour s’en évader avec ce mélange de folie et de rigueur qu’il appris comme sideman de passage auprès des plus grands improvisateurs, tirant l’idée du creux de ces harmonies auxquelles la pratique assidue des standards lui a appris à se soumettre et dont cette même pratique impromptue lui a appris à se démettre pour caracoler avec ces deux compagnons de libre chevauchée. Reverra-ton cet immense trio ? Il nous semblait ce soir-là qu’il y avait quelque urgence dont les grands programmateurs actuels semblent dépourvus.