Son nom est indissociable de ceux qui ont fait la légende de la soul music dans les années 1960 : le guitariste Steve Cropper vient de s’éteindre à 84 ans.

C’est peu dire le guitariste Steve Cropper aura eu une influence considérable sur la Grande Musique Afro-Américaine dès le milieu des années 1960, contribuant à la légende du label Stax par ses talents d’orfèvre de la six-cordes, d’arrangeur et, bien sûr, de compositeur : tout le monde sait, évidemment, qu’il avait cosigné avec Otis Redding l’une des plus sublimes chansons de tous les temps, (Sittin’ On) The Dock Of The Bay, parue en 45-tours en janvier 1968 et qui atteint le sommet des charts R&B et pop. Et que dire de Green Onions, enregistré avec Booker T. & The MG’s, l’un des plus instrumentaux soul les plus envoûtants qui soient ?

Steve Cropper a ainsi épousé l’Histoire en marche de la soul music dans les années 1960, et l’on ne compte plus les séances d’enregistrement historiques auxquelles il a participé et le nombre de ses chansons créées ou reprises par les plus grands, de Wilson Pickett à Sam & Dave – aaah, l’intro de Soul Man… – en passant Etta James.

En 1972, le Jeff Beck Group Mark 2 avait bénéficié de son expertise pour son deuxième album (celui avec l’orange…) puis, en 1979, Steve Cropper était encore aux côtés du guitariste Robben Ford pour produire le magnifique “The Inside Story”. Quant au chanteur Ned Doheny, il fit aussi appel à lui pour donner un cachet encore plus soul à “Hard Candy” et à “Prone”.

Quel triste hasard du destin que la mort frappe à quelques jours d’intervalle deux grands guitaristes américains, Steve Cropper et Phil Upchurch, tous deux nés en 1941…

On ne les oubliera jamais. Fred Goaty

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la mort du grand guitariste Phil Upchurch, le 23 novembre dernier, à 84 ans. Peu de musiciens auront avec autant de constance et de dévouement servi la cause des grandes musiques afro-américaines, du blues au jazz en passant par la soul.

Authentique héros discret, Phil Upchurch a ainsi contribué à un nombre impressionnant des disques essentiels. Parmi les plus connus, comment ne pas mentionner, entre autres, ces chefs-d’œuvre ? “Everything Is Everything” de Donny Hathaway, “Breezin’” et “In Flight” de George Benson, “Off The Wall” de Michael Jackson ou encore “Body Heat” de Quincy Jones et “Curtis” de Curtis Mayfield.

Butin exceptionnel auquel il faut ajouter des disques tous aussi près de notre cœur, ceux de Muddy Waters, Dorothy Ashby, Melvin Jackson, Gabor Szabo, Terry Callier, Ben Sidran, Ju-Par Universal Orchestra, Harvey Mason, Aretha Franklin, The Steeles ou de David Sanborn.

Sans oublier, bien sûr, les siens, passés au rang de disques cultes, tels “Upchurch” (Cadet, 1969), “Darkness, Darkness” (Blue Thumb Records”, 1972, avec Donny Hathaway, Chuck Rainey, Joe Sample…), “Phil Upchurch” (Marlin, 1978, avec Richard Tee, Will Lee, Steve Gadd…) et ceux enregistrés à Paisley Park (Minneapolis), produits par Ben Sidran et publiés sur le label Go Jazz en 1995, “Love Is Strange” et “Whatever Happened To The Blues”, peuplés par des castings ahurissants : Chaka Khan, Oscar Brown, Jr., Michael Bland, Paul Peterson, Brother Jack McDuff, Ricky Peterson, Les McCann, Pops Staples, Mavis Staples, Rosie Gaines, Pee Wee Ellis, Fred Wesley…

Merci pour tout Mister Upchurch (pensée pour son fils, le batteur Sean Rickman).

Fred Goaty

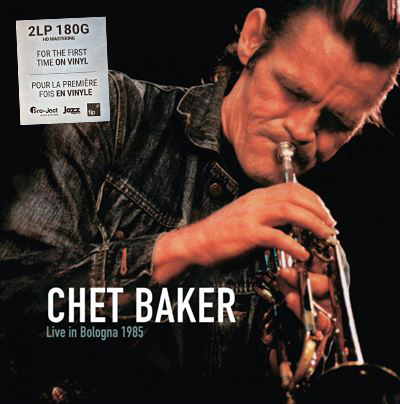

Le label Diggers Factory vient de rééditer en double 33-tours et en CD le magnifique “Live in Bologna 1985” du trompettiste, enregistré en compagnie de Philip Catherine et de Jean-Louis Rassinfosse.

Par Doc Sillon

« Il avait beau, parfois, porter un chapeau de cow-boy, mais il ressemblait à un vieil amérindien à la fin, lui qu’on aimait, comme Ella, Dizzy ou Miles, nommer par son seul prénom, Chet » (Jean Levin, Jazz Magazine, 1987)

Ces quelques mots résonnent en nous quand on regarde cette pochette illustrée par une photo de Christian Rose. Le visage de « Chet », oui, comme sculpté à la cire perdue, visage de métal cuivré, vissé sur l’instrument qui était le porte-voix de ses pensées les plus douces.

Dans ce live réédité en CD et en 33-tours (pour la première fois) par Diggers Factory (et paru à l’origine sur Dreyfus Jazz), Chet Baker distille six pépites (Conception, My Foolish Heart, But Not For Me, My Funny Valentine…) en compagnie de deux autres orfèvres, Philip Catherine à la guitare (qui sur son manche dessine plusieurs solos à couper le souffle) et Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse.

Quand on sait les coups que lui a donné la vie, les épreuves qu’il s’est infligé, aussi, jouer comme ça, avec une seule idée en tête, la beauté, c’est assez miraculeux. Il faut réécouter ce disque.

LP ou CD Chet Baker : “Live in Bologne 1985” (Dreyfus Jazz / Diggers Factory Records, diggersfactory.com)

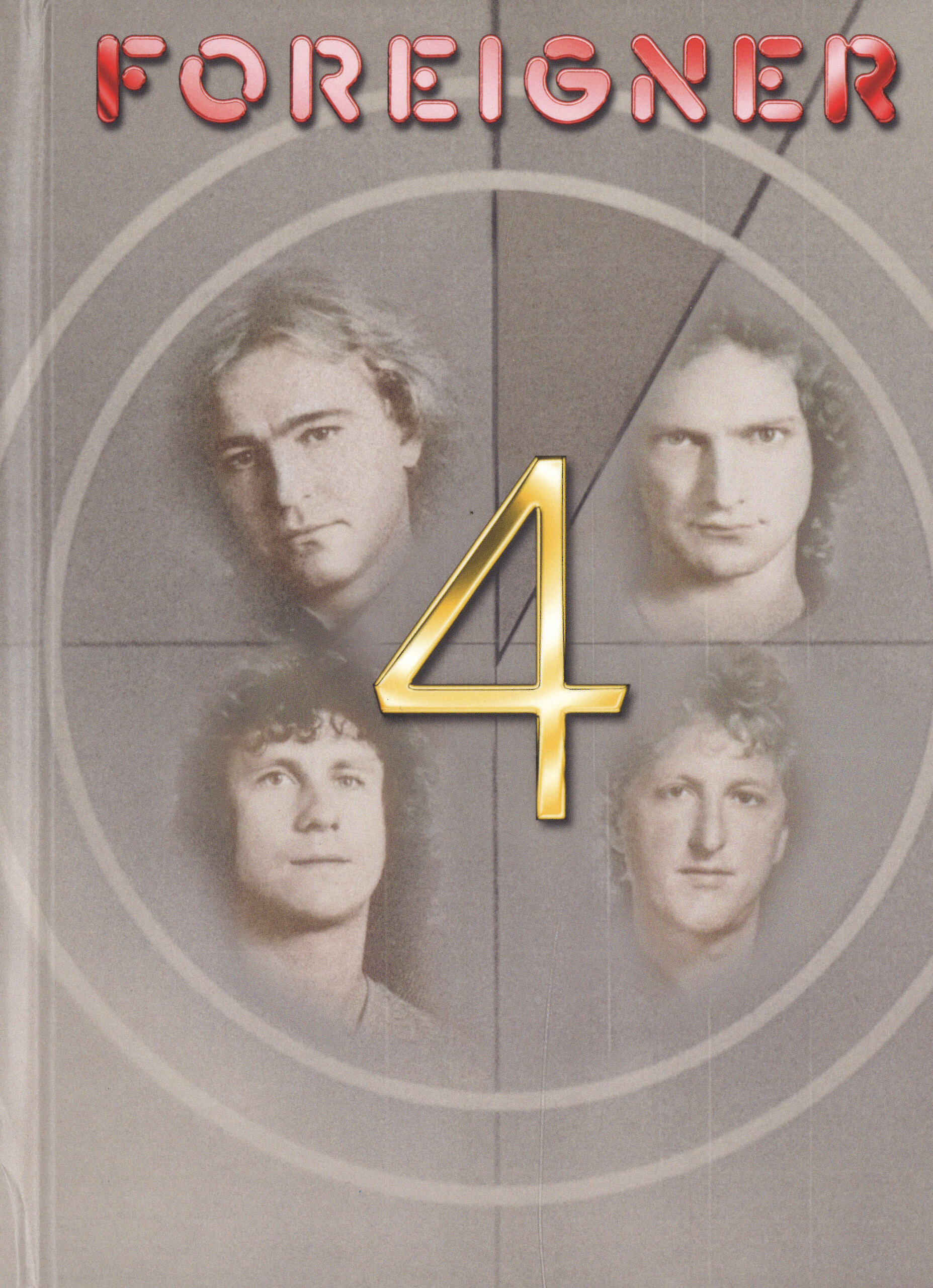

Le coffret “Deluxe” 4 CD + 1 blu-ray du quatrième album de Foreigner est à écouter sans attendre : vous avez dit Urgent ?

Par Julien Ferté

New York, été 1976. Dans le panier “out” du secrétariat de Jerry Greenberg, le boss d’Atlantic, John Kalodner, ancien programmateur radio devenu A&R executive du label créé par les frères Erthegun repère la cassette de Trigger, un groupe qu’il venait de voir jouer dans un bar et qu’il n’avait pas vraiment apprécié. « Allez, donnons-leur une seconde chance… »

Peu après, il entre dans le bureau de Jerry Greenberg en s’exclamant : « Jerry, c’est quoi ce bazar ?! Tu avais une cassette de ce groupe, Trigger, et je suis sûr que leur chanson est un numéro 1 en puissance ! Mais ce n’est pas le même groupe que celui que j’ai vu l’autre soir… »

La chanson en question s’intitulait Feels Like The First Time. La démo avait été envoyée par le guitariste Mick Jones (ancien accompagnateur de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan dans les années 1960) et le chanteur Lou Gramm. Et Trigger n’allait pas tarder à changer de nom pour adopter celui de Foreigner. « And the rest is history » comme on dit : le 26 mars 1977, le premier album de Foreigner fait son apparition sur les facing des disquaires et, porté ses deux classiques instantanés, Feels Like The First Time et Cold As Ice, s’écoule par millions et devient quadruple platine en quelques mois. Les critiques sont dithyrambiques, qui saluent le rock mélodique de ce nouveau groupe anglo-américain, et leur première tournée est aussi un succès XXL.

En à peine deux ans d’existence – le groupe s’était formé début 1976 à New York –, Foreigner a déjà marqué son époque.

Dans la foulée, le pas moins succesful “Double Vision” sortit en juin 1978, suivi en septembre 1979 de “Head Games”, qui marquait un léger recul en termes d’inspiration, et surtout de ventes. Dès lors, Foreigner était attendu au tournant par ses fans, et plus encore sa maison de disques. Mais comme leurs confrères de Toto, grand nom de la maison d’en face (Columbia) qui se retrouvera aussi sur le fil du rasoir après leur troisième album, leur opus IV va les faire entrer dans une nouvelle dimension…

Plus de semaines à la première place du Billboard qu’AC/DC, Led Zeppelin ou les Rolling Stones, autres big names du catalogue Attantic… Plus de dix millions d’exemplaires écoulés dans le monde… Six fois disque de platine aux États-Unis… Pas encore de single numéro 1 – pour ça, il faudra attendre I Want To Know What Love Is en 1984 –, mais trois tubes instantanément entrés dans la mémoire collective : l’hymne hard-rock Juke Box Hero, la ballade soulful Waiting For A Girl Like You et le funky-célèbrissime Urgent. Quant à la tournée qui suivit, elle fut plus géante que celle qui avait suivi le premier album.

C’est peu dire qu’avec “4”, Foreigner atteint des sommets stratosphériques.

Avant de travailler dix mois durant sur ce classic album à l’Electric Lady Studio bâti par Jimi Hendrix, les deux claviéristes, Ian McDonald et Al Greenwood, avaient plié bagage, laissant leur place, en studio, à Larry Fast et Michael Fonfara, et surtout à un jeune claviériste anglais surdoué encore inconnu à l’époque, Thomas Dolby, futur collaborateur de George Clinton et producteur de Prefab Sprout dont la carrière solo débutera dans la foulée. C’est lui qui signe, entre autres, l’intro magique de Waiting For A Girl Like You.

Mick Jones fera également appel au fameux session man Hugh McCracken pour jouer la partie de slide guitar sur l’autre magnifique ballade du disque, Girl On The Moon.

Mais le plus célèbre outsider de Foreigner était un saxophoniste qui une quinzaine d’années plus tôt avait collectionné les hit records avec des singles instrumentaux publiés par Motown, dont le fameux Shotgun en 1965 : Junior Walker. C’est en feuilletant les pages concerts du Village Voice que vint à Mick Jones l’idée de faire appel à lui pour poser un solo sur Urgent. Junior Walker n’avait jamais entendu parler de Foreigner, mais son fils était fan… Le saxophoniste effectua huit prises, que Mick Jones et son producteur Robert “Mutt” Lange montèrent habilement pour créer ce flamboyant solo R&B que tout le monde connaît désormais par cœur.

Aux trois tubes cités plus haut s’ajoutaient des morceaux non moins excellents : Night Life (que Tina Turner elle-même chantera souvent sur scène), Break It Up, Luanne, Woman In Black ou encore Don’t Let Go.

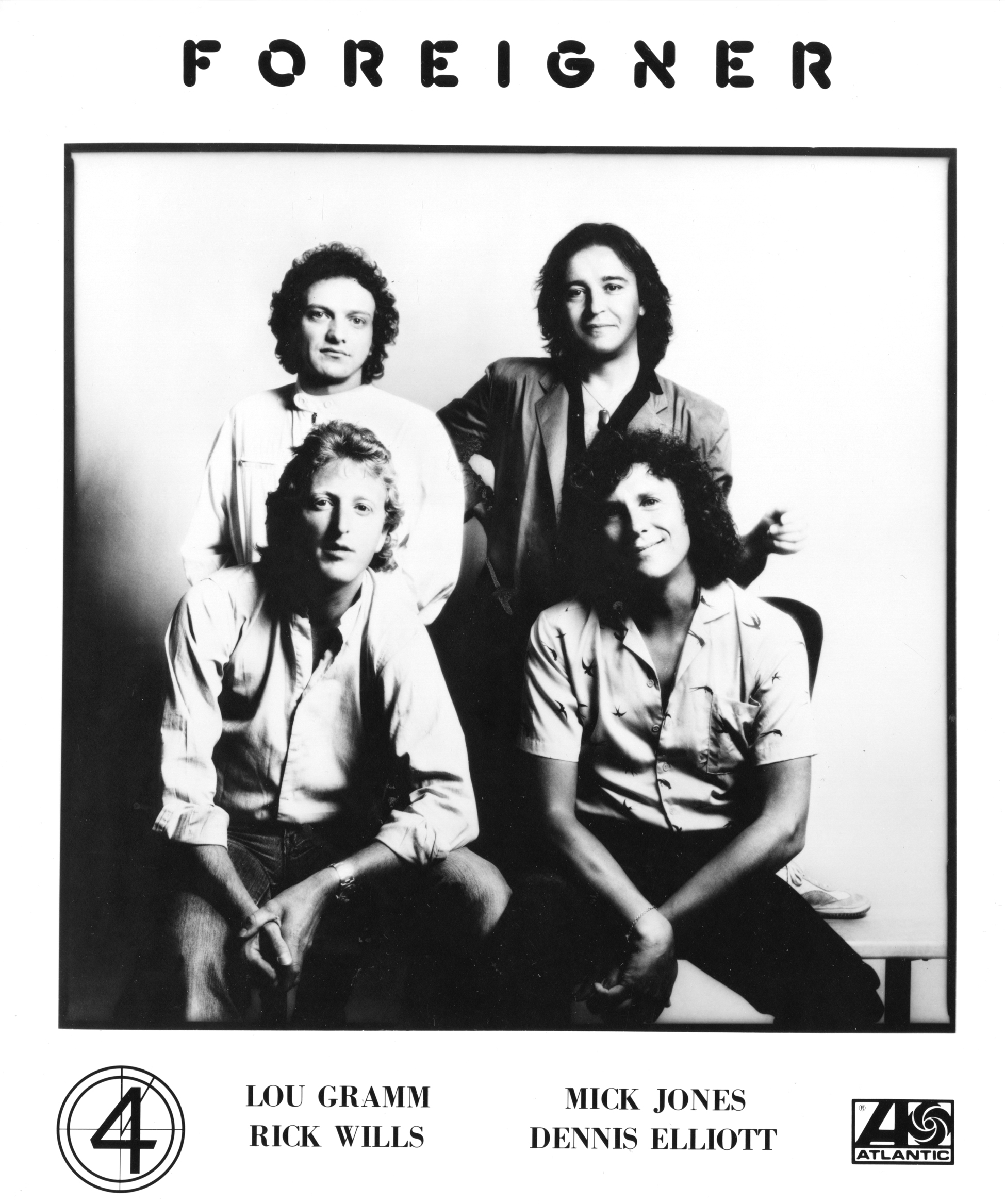

Des anecdotes comme celles-ci, le livret de 60 pages de l’“Audio Deluxe Edition” de “4” en contient beaucoup : les quatre membres du groupe – Mick Jones, Lou Gramm, le bassiste Rick Wills et le batteur Dennis Elliott –, mais aussi Thomas Dolby racontent en détail et en profondeur la génèse de ce disque entré au panthéon de ce qu’on appelle de l’autre côté de l’Atlantique l’AOR (Adult, ou Album Oriented Rock).

Ce coffret au look étonnament très nineties devrait ravir les admirateurs de Foreigner. Le premier CD contient l’album original superbement – et respectueusement – remixé, le second et le troisième regorgent d’inédits : aux quatre chansons jamais entendues (Fool If You Love Him, Love So Much Better, Knockout Power et Jealous Lover) s’ajoutent un nombre impressionnant de early versions, d’a cappella versions et d’instrumental rough mixes de quasiment tous les titres de l’album original.

Le quatrième CD contient quinze extraits des quatre tournées effectuées entre 1981 et 1982, et c’est un ravissement : la qualité de ces versions live n’a d’égale que celle du son. « Gimme some R&B ! », lance Lou Gramm avant que ses compère ne jouent l’into d’Urgent.

Quant au blu-ray, il propose les désormais rituels mixes Atmos et HD de tout coffret Deluxe qui se respecte.

COFFRET Foreigner : “4 Deluxe Edition” (4 CD + 1 blu-ray Atlantic Rhino / Warner Music, déjà dans les bacs).

Photo d’ouverture : Foreigner backstage au Broome County Arena de Binghamton, New York, le 12 september 1981. © Ebet Roberts

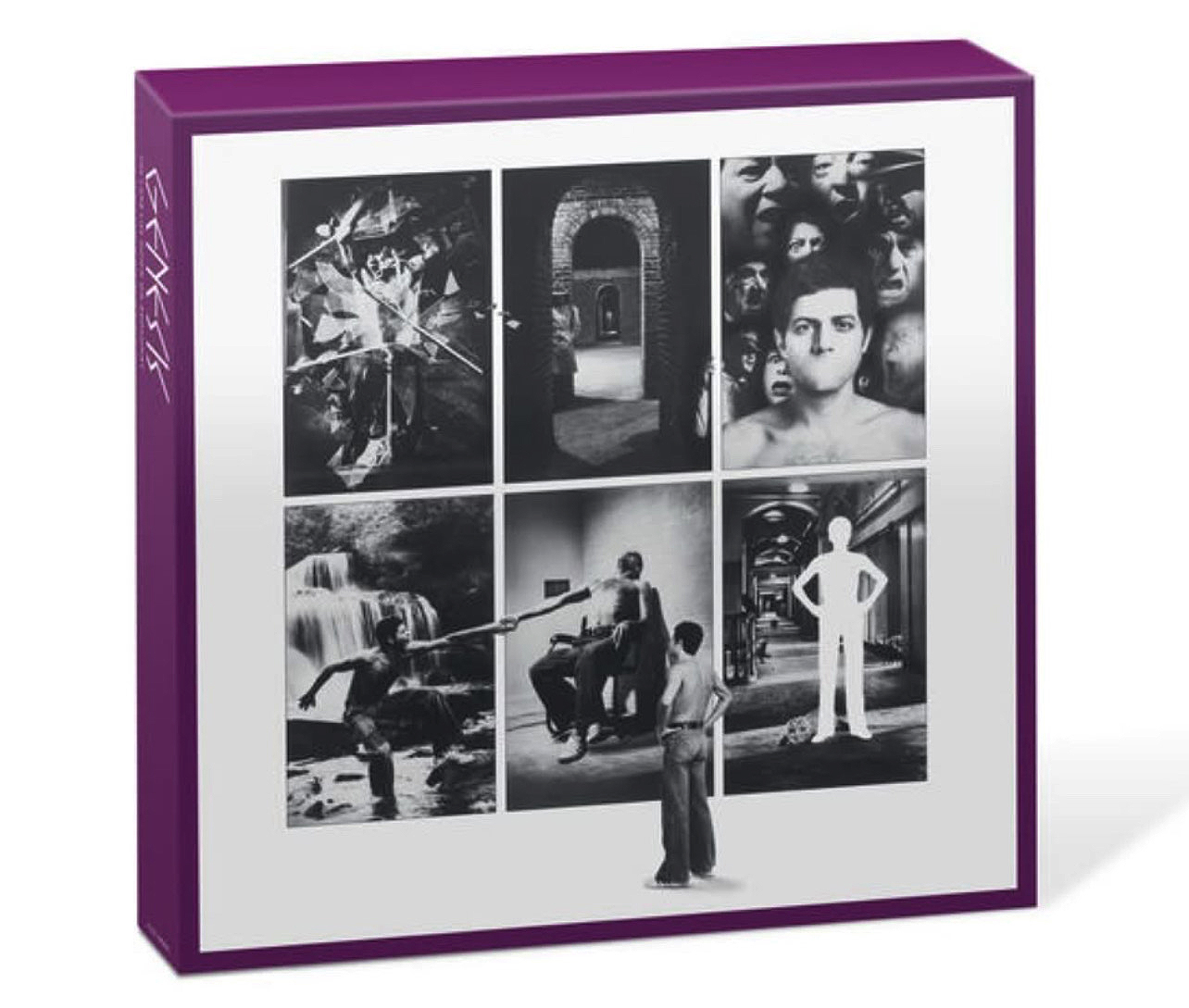

Le coffret “Super Deluxe 50th Anniversary” de “The Lamb Lies Down On Broadway” nous replonge une nouvelle fois dans les fabuleux méandres labyrinthiques de ce chef-d’œuvre du rock anglais.

Par Fred Goaty

Début 1974, cinq jeunes musiciens prennent leurs aises dans un ancien hospice, Headley Grange, afin d’écrire leur nouvel album, et commencer de répéter. Peter Gabriel est le chanteur et le parolier, Steve Hackett le guitariste, Peter Banks le claviériste, Mike Rutherford le bassiste (et guitariste) et Phil Collins le batteur. Le nom de leur groupe ? Genesis. Moyenne d’âge ? À peine 25 ans…

Éloignée des tentations de la ville, la Headley Grange, située en plein cœur du comté d’Hampshire, est l’endroit idéal pour travailler tranquillement. Mais les cinq membres de Genesis durent malgré tout composer avec d’autres locataires : des rats !

« C’était leur maison, et nous étions les intrus », dira Phil Collins plus tard. A en croire son autobiographie, Not Dead Yet (qu’au passage on vous conseille de lire), « L’horrible spectacle de tous ces rats grouillants dans cette vieille bâtisse puante » l’a visiblement marqué. Mais tout ému qu’il devait être de se retrouver là où son héros John Bonham avait gravé avec Led Zeppelin le groove phénoménal de When The Levee Breaks en 1971, il n’eut guère le temps de se lamenter, et fut « immédiatement happé par le boulot ».

Phil, Mike, Tony, Peter et Steve devant la Headley Grange

(les rats n’avaient pas souhaité poser avec les musiciens).

Et du boulot, il en fallu pour donner naissance à “The Lamb Lies Down On Broadway”. Après leur séjour à la fois studieux et agité à la Headley Grange, nos cinq youngsters s’en allèrent enregistrer au Glaspant Manor (au Pays de Galles), puis aux Island Studios de Basing Street Studios, à Londres. Les péripéties du making of de cet audacieux double album d’une puissance expressive jamais grandiloquente et d’une extraordinaire densité musicale sont racontées en détail par Alexis Petridis dans le livret richement illustré (plus de cent photos !) de la réédition “Super Deluxe 50th Anniversary” ; mais si vous ne lisez pas l’anglais dans le texte, n’hésitez pas à consulter le passionnant Genesis, la boîte à musique… Turn It On Again de Frédéric Delâge (La Lauze, 2007). Il revient longuement sur “The Lamb Lies Down On Broadway” qui, on ne le savait pas encore lors de sa parution le 22 novembre 1974, marquait la fin d’une ère – et le début d’une autre… – pour Genesis.

Disque-film, disque-monde, disque-rêve, « enfant de Supper’s Ready » selon Steve Hackett, “The Lamb Lies Down On Broadway” ne doit pas être écouté autrement que d’une seule traite, en lisant les paroles bien sûr. Et tant pis si l’on saisit moins la lettre que l’esprit de l’incroyable histoire de Rael. On y croise Groucho Marx, Lenny Bruce, Marshall McLuhan, des hommes-pantoufles grostesques et terrifiants, la mort en personne et, in fine, ce n’est plus seulement le rock’n’roll des Rolling Stones qu’on like, mais aussi le « knock’n’knowall » façon Genesis – ré.écoutez bien la fin de It…

Peter Gabriel était certes en état de grâce, mais Steve Hackett, Peter Banks, Mike Rutherford et Phil Collins n’étaient pas moins inspirés que lui. Tout ce beau monde rivalisait d’invention, atteignant d’une certaine manière un point de non retour. Toucher d’aussi près la perfection n’est jamais sans conséquences, et Peter Gabriel, sans doute conscient qu’il livrait là son chef-d’œuvre de compagnon tout en réinventant les codes du concept album – il préférait le terme de « plot album », disque à intrigue –, n’eut dès lors qu’une seule obsession : voler de ses propres ailes, s’inventer des lendemains qui chantent sans ses camarades.

Chanté ou instrumental, chaque morceau de “The Lamb Lies Down On Broadway” provoque une émotion singulière. Ainsi The Carpet Crawl, sommet de douceur émotionnelle au refrain inoubliable et aux paroles d’une beauté surréelle – « The carpet crawlers heed their callers, we’ve gotta get in to get out »… Riding The Scree, étourdissante leçon de virtuosité où Gabriel arrive à se faufiler pour trouver sa place… Le sombre et envoûtant instrumental The Waiting Room… Le quasi ledzeppelinien Fly On The Windshield… Le délicat Cuckoo Cocoon… Ou encore le puissant Back In NYC, qui préfigure l’esthétique des premiers albums de Peter Gabriel… In The Cage… Jusqu’au merveilleux final, It, entraînant et mélancolique à la fois, et qu’il est permis d’écouter en boucle.

Sans oublier la chanson-titre bien sûr, que Gabriel chantait encore au début de sa carrière solo en la faisant trembler sur ses bases prog pour lui donner des faux airs punk, look cheveux rasés et perfecto à l’appui (à découvrir sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=vd4aaoLE5co&list=RDvd4aaoLE5co&start_radio=1).

C’est au début de la tournée marathon de près de cent concerts qui démarra le 20 novembre 1974 à Chicago (pour s’achever le 22 mai 1975 à Besançon) que les membres de Genesis apprirent que leur frontman allait les quitter – mais la nouvelle ne fut annoncée officiellement que le 20 août 1975. Mais contre toute attente – la presse rock avait commencé d’organiser les funérailles… –, le groupe saura se réinventer après le départ de “Pete Gab’”. Sans lui, Genesis deviendra au fil du temps de plus en plus pop et, comme chacun sait, dix fois, cent fois plus populaire. Et il y aura d’autres albums mémorables, auxquels on reste profondément attachés. “The Lamb Lies Down On Broadway” est cependant une œuvre à part, la dernière danse de cinq musiciens en osmose… et au bord de la rupture. Fructueux paradoxe s’il en est.

Et quand on sait que Brian Eno était venu à l’invitation de Peter Gabriel procéder à diverses enossifications dont il avait le secret (des traitements sur la voix et la guitare – on vous laisse découvrir ce que Steve Hackett en pense dans le livret), on se dit que Peter Gabriel souhaitait vraiment emmener son groupe ailleurs. Quitte à perturber et diviser les fans de la première heure.

Un certain Robert Fripp, après avoir vu l’un des concerts de la tournée de “The Lamb Lies Down On Broadway” à Londres, confia à Steve Hackett que selon lui, le groupe semblait alors « emprunter deux directions différentes »…

Même la pochette du disque, réalisée par Hipgnosis (la géniale team de graphistes avec laquelle Gabriel travaillera par la suite) tranchait avec toutes les précédentes du groupe.

Dans les mois qui suivirent la tournée marathon évoquée plus haut, Steve Hackett – le George Harrison de Genesis ? – enregistrera “Voyage Of The Acolyte” avec, notamment, Mike Rutherford et Phil Collins, qui lui s’en ira assouvir ses fantasmes jazz-rock avec Brand X, avant de devenir l’une des pop stars les plus bankable de ces quarante dernières années, au grand dam de la Police du Rock.

Un an plus tard, le successeur de “The Lamb Lies Down On Broadway”, “A Trick Of The Tail”, grande réussite s’il en est, fut fort bien accueilli par les fans. Au micro, Phil Collins s’imposa d’emblée comme le successeur tout à fait crédible de celui que tout le monde pensait être irremplaçable.

Sur scène, Bill Bruford assura d’abord sa doublure derrière les fûts, puis céda sa place à Chester Thompson, ancien des Mothers de Frank Zappa et de Weather Report, qui devint le batteur régulier du groupe jusqu’à la fin.

Quant à Peter Gabriel, on connaît la suite : une carrière solo extraordinaire auréolée au départ d’albums cultes volontiers avant-gardistes, puis d’opus plus accessibles, mais pas moins inventifs, tels “So” ou, récemment, le somptueux “I/O”. Mais c’est une autre histoire…

Peter Gabriel, Tony Banks, Steve Hackett et Mike Rutherford lors de leur

récente conférence de presse à Londres (Phil Collins était absent à cause

d’une opération du genoux).

Un mot, enfin, sur le coffret : la qualité sonore du concert du 24 janvier 1975 au Shrine Auditorium de Los Angeles – souvent piraté – a de quoi laisser pantois, sans parler de la musique. Le remastering de l’album original est irréprochable. Les trois morceaux téléchargeables (The Lamb Lies Down On Broadway / Fly On A Windshie, The Chamber Of 32 Doors / The Lamia, In The Cage) sont plutôt destinées aux hardcore fanatics. Les fac similés du tour book et du ticket du Shrine Auditorium raviront les collectionneurs fétichistes.

Il y a peu, Peter Gabriel et Tony Banks se sont retrouvés aux Real World Studios pour superviser le mix Dolby Atmos de “The Lamb Lies Down On Broadway”. On aurait aimé les écouter échanger leurs souvenirs…

COFFRET Genesis : “The Lamb Lies Down On Broadway – 50th Anniversay Super Deluxe Edition” (Atlantic Craft Recordings / Rhino, dans les bacs le 26/9 en CD ou en LP).

Photos : © Richard Haines (Genesis Photographs.com), Will Ireland et Armando Gallo.

Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett et Peter Gabriel, visiblement

éblouis par le coffret du cinquantième anniversaire.

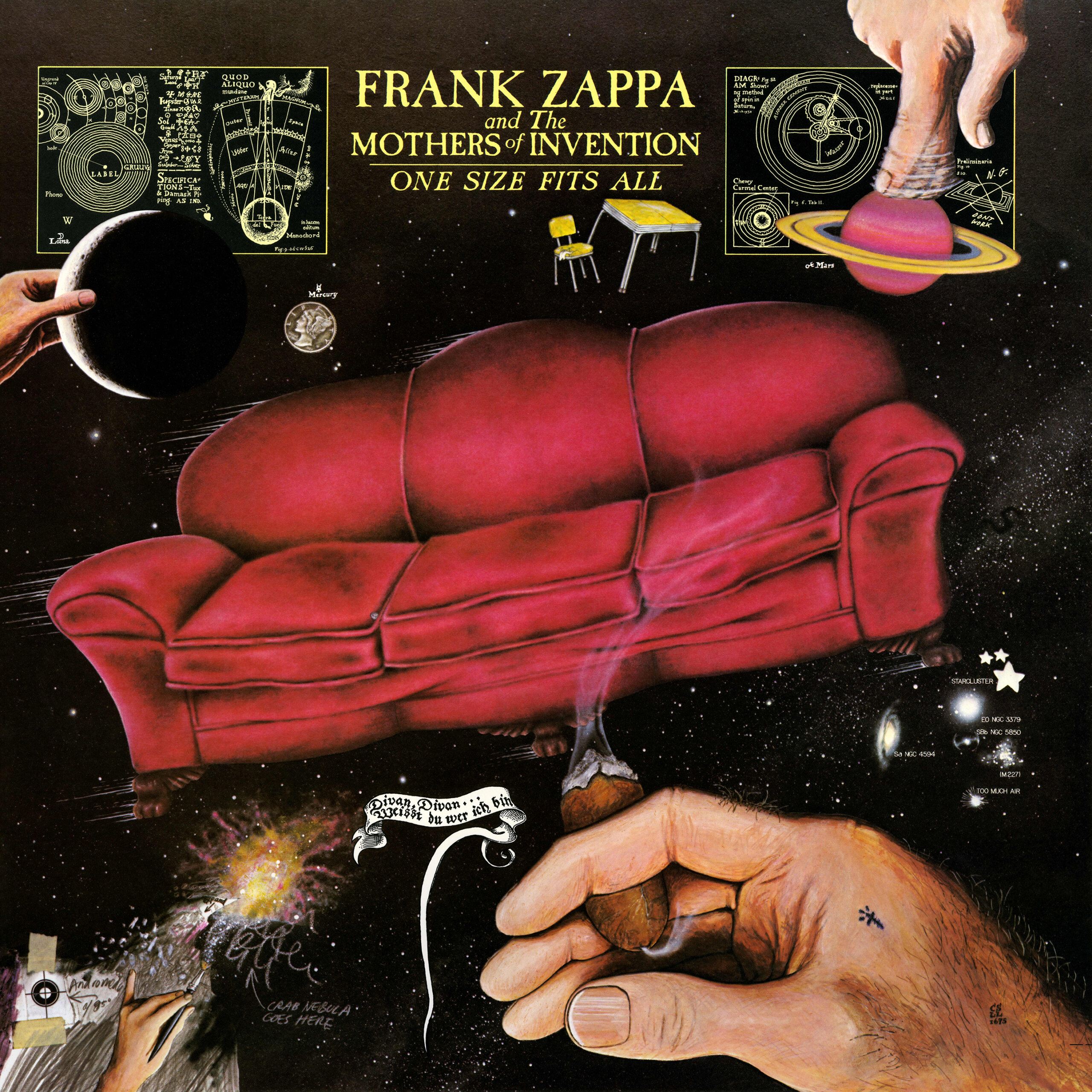

“One Size Fits All”, chef-d’œuvre impérissable de Frank Zappa et de ses Mothers Of Invention revient dans une édition “50th Anniversary” qui fera date.

Par Fred Goaty

Avec “Hot Rats”, “Roxy & Elsewhere”, “Over-Nite Sensation’, “Apostrophe (’)” et “Sheik Yerbouti” – liste non-exhaustive –, le bien nommé “One Size Fits All” figure dans le panthéon personnel de la plupart des admirateurs de Frank Zappa. Un demi-siècle après sa parution, le voici enfin réédité dans les règles de l’art : ces nombreuses session outtakes et vault oddities procurent pour la plupart des émotions incomparables.

Grâce à ces pépites, on voyage comme dans une dimension parallèle, on découvre un autre “One Size Fits All”, avec des versions plus longues, des mixages différents, des paroles différentes, des soli du Maestro jamais entendus… Tout un univers en évolution, en mutation, en construction : en expansion.

Aux côtés de F.Z., un groupe inégalable – et inégalé – pour jouer sa musique, plus jubilatoire et décomplexée que jamais : Napoleon Murphy Brock (saxophone ténor, flûte, chant), Ruth Underwood (percussions), George Duke (claviers, chant), Tom Fowler (basse électrique), Chester Thompson (batterie), plus Johnny Guitar Watson (chant), Don Van Vliet, alias Captain Beefheart (harmonica) et James “Birdleg” Youman (basse électrique) sur quelques titres.

Si la magie de ce coffret opère, c’est sans doute parce que l’on connaît tous par cœur “One Size Fits All” depuis des lustres, et qu’en découvrir ainsi une version alternate à travers près de vingt inédits jette une lumière saisissante sur cette musique à nulle autre pareille.

Ainsi, à l’album original dans son remix de 2012 s’ajoutent notamment des fascinants Rough Mixes d’Inca Roads et de Florentine Pogen, un fabuleux Old Mix de Po-Jama People (le Maestro est en feu à la six-cordes), trois versions de Sofa (No. 1 ou No. 2) ou encore une session outtake d’Evelyn, A Modified Dog en gestation, où l’on entend le F.Z au travail. Somme inouïe qui devrait ravir tout à chacun.

Et pour faire bonne mesure, les CD trois et quatre contiennent un formidable concert enregistré à Rotterdam le 28 septembre 1974. Vous en avez déjà écouté plusieurs de cette année merveilleuse ? Celui du second volume de “You Can’t Do That On Stage Anymore” par exemple ? Félicitations, mais celui-ci arrivera encore à vous surprendre, ne serait-ce qu’en découvrant la Part 2 de Dupree’s Paradise, où le Maestro esquisse déjà les contours de son sublime instrumental Zoots Allures…

Quant au copieux livret, il contient notamment un bouleversant témoignage de Ruth Underwood, qui fit ses adieux à Zappa peu de temps après les séances d’enregistrement au Caribou Studios – vous comprendrez mieux pourquoi en les lisant.

PS : Le blu-ray principalement audio (Dolby Atmos, Dolby True HD 5.1, 192k24B & 96K24B Stereo, autant d’écoutes immersives assez impressionnantes) contient deux extraits du fameux-fabuleux show TV “A Token Of His Extreme” (27 août 1974), Inca Roads et Florentine Pogen. Est-ce à dire que l’on est en droit d’espérer une sortie prochaine en blu-ray ? Croisons les doigts…

COFFRET Frank Zappa And The Mothers Of Invention : “One Size Fits All 50th Anniversary” (4 CD + 1 blu-ray Zappa Records / Universal, sortie le 24/10. Un grand merci à Valérie Lefebvre).

Photo : © Sam Emerson.

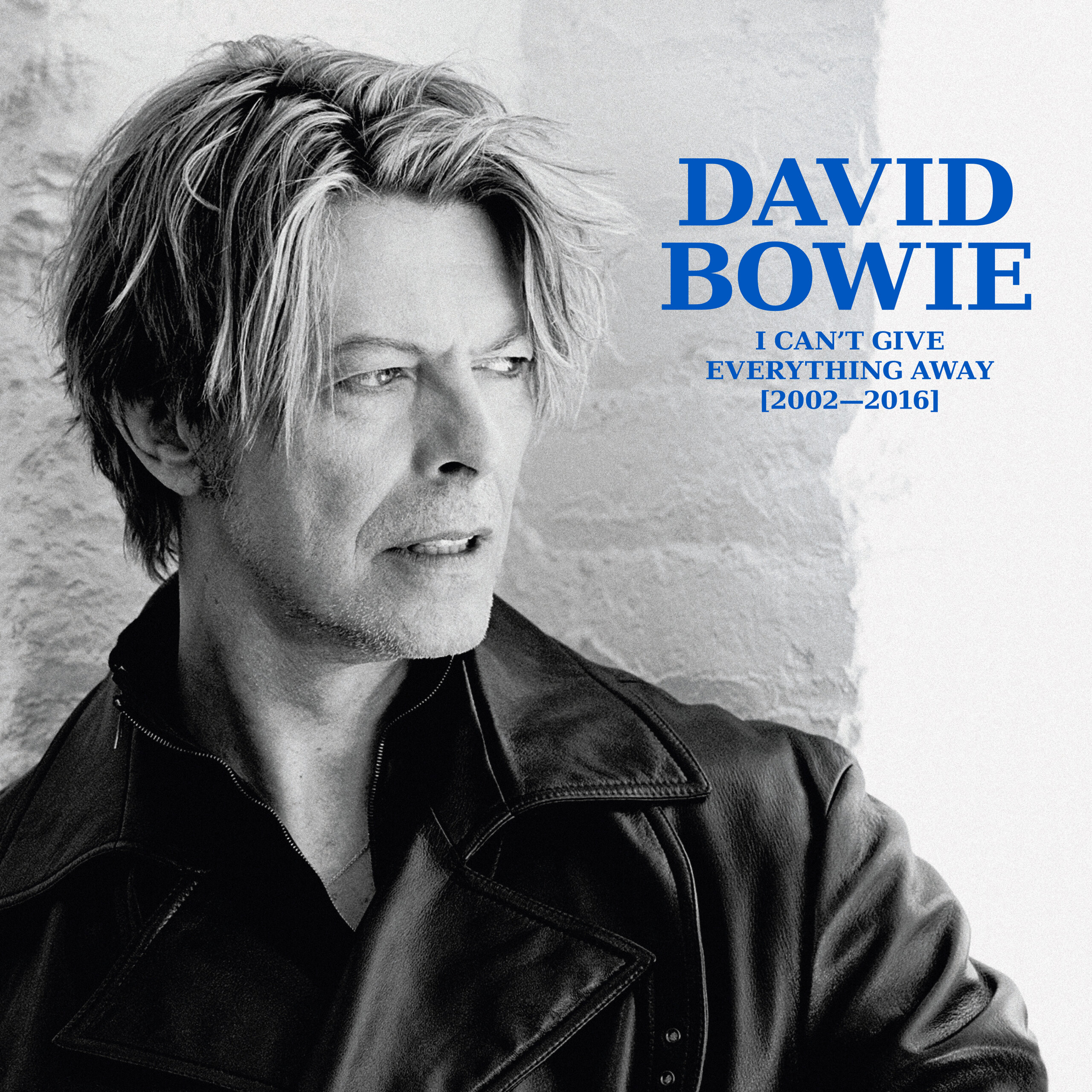

En 2014, David Bowie et Maria Schneider enregistraient ensemble Sue (Or In A Season Of Crime), qui préfigurait l’ultime album du chanteur, “Blackstar”. La grande arrangeuse se souvient.

Par Fred Goaty

Dès sa prime jeunesse, David Bowie fut un authentique jazzfan. Saxophoniste à ses heures, il n’a jamais caché son admiration pour Eric Dolphy, et avait notamment travaillé en 1993 avec son quasi homonyme Lester Bowie. Il a aussi interprété de ci de là quelques standards, que sa voix de crooner arty habite de manière singulière. Avant les désormais historiques séances d’enregistrement de “Blackstar”, son ultime album, qui est au cœur du coffret “I Can’t Give Everything Away (2002–2016)” qui vient de paraître, il y avait eu, comme en prélude, Sue (Or In A Season Of Crime).

Plus de sept minutes durant, sa voix plane au dessus de magnifiques arrangements orchestraux subtilement dissonants, portés par une section rythmique tout en pulsions drum & bass organiques. Produite par Tony Visconti, Sue (Or In A Season Of Crime) était le fruit d’une collaboration avec la grande arrangeuse Maria Schneider, leader de big band et enseignante hautement respectée. «David Bowie était d’abord venu écouter mon orchestre au Jazz Standard [un club new-yorkais situé dans l’East Village, NDR] durant notre Thanksgiving Week annuelle, nous précisait-elle en 2024. Mais je ne l’avais pas rencontré. Puis il m’avait contactée pour évoquer la possibilité que l’on travaille ensemble. Nous avions un gig prévu au Birdland. Il est revenu nous écouter avec Tony Visconti, et c’est là que j’ai fait sa connaissance. Le lendemain, on s’est revus pour parler longuement de ce que l’on pourrait faire. »

Sue (Or In A Season Of Crime) n’était pas une babiole pop destinée au Top 100. Cette collaboration entre David Bowie et Maria Schneider avait vraiment quelque chose d’inouï : « Il connaissait bien ma musique, je sais qu’il avait plusieurs de mes CD. Il savait à quoi s’attendre. Je pense qu’il a surtout été attiré par les aspects les plus intenses et sombres de mon répertoire, des morceaux comme Dance You Monster ou Wyrgly. »

Bowie est arrivé avec une petite démo qui concentrait ses premières idées : une mélodie, des directions rythmiques, un motif de basse, les harmonies initiales, « mais pas de mots, pas de chant, une sorte de squelette musical. Il tenait à ce que j’apporte vraiment quelque chose. Je ne suis pas une arrangeuse au sens classique du terme, mais avec ce que j’ai entendu, j’ai pensé que je pourrais effectivement ajouter mes idées harmoniques, formelles. Il était si ouvert à l’expérimentation que ça m’a poussée à m’ouvrir aussi. »

Avant d’enregistrer Sue (Or In A Season Of Crime), dont la musique était coécrite par Maria Schneider, des répétitions avaient eu lieu sous la supervision de Tony Visconti avec Ryan Keherle (trombone), Donny McCaslin (saxophone ténor), Ben Monder (guitare), Jay Anderson (contrebasse) et Mark Guiliana (batterie). « Nous avons fait ça plusieurs fois, et cela nous a aidés à affiner nos idées, tester diverses formules. Personnellement, je me suis sentie plus en sécurité avant d’entrer en studio. Je crois que ces sessions ont également inspiré David pour écrire les paroles. »

C’est le défi de la création commune qui avait surtout enthousiasmé la cheffe d’orchestre : « Oui, nous avons vraiment fait quelque chose ensemble. Quelque chose d’unique qui reflète cependant nos deux personnalités. Les voix conjuguées de Ben [Monder], Jay [Anderson], Frank [Kimbrough] et Mark [Guiliana] ont profondément contribué au succès et à la force du morceau. Pour moi, ils incarnent le côté “jazz”. Et je sais que David a été ébloui par eux. »

COFFRET David Bowie : “I Can’t Give Everything Away (2002–2016)” (Iso / Parlophone, déjà dans les bacs).

Photo : X/DR.

Avec le coffret 12 cd “I Can’t Give Everything Away (2002-2016)” se referme le premier grand chapitre de la réédition de l’œuvre intégrale de David Bowie. Et maintenant, les inédits ?

“Heathen”, “Reality”, “The Next Day”, Sue (Or In A Season Of Crime) avec la grande arrangeuse Maria Schneider, “Blackstar” avec le groupe de Donny McCaslin, plus de quarantes titres rares… : “I Can’t Give Everything Away (2002-2016)” renferme de nombreux trésors. Ce communiqué vient d’être envoyé au Salon de Muziq :

« Ce nouveau volume fait suite à la série de coffrets salués par la critique et multi-récompensés. “I Can’t Give Everything Away (2002-2016)”. Sorti en 2002, “Heathen” était le premier album sur lequel David Bowie et Tony Visconti avaient travaillé ensemble depuis vingt-deux ans. Enregistré dans un studio-résidence situé au nord de l’état de New York, il avait rappelé à Tony Visconti son séjour à Berlin en compagnie de David Bowie au cours des années 1970s :“Il n’y avait pas de salle de contrôle. La console était installée à une extrémité du studio et le groupe se trouvait de l’autre côté. Les sonorités étaient très live, et après avoir enregistré “Heroes” dans la grande pièce (également connue sous le nom de Meistersaal) des studios Hansa de Berlin, j’ai voulu utiliser cette acoustique en notre faveur.”

Au sujet de “Reality”, l’album suivant paru en 2003, Visconti raconte : “David avait dit qu’il voulait écrire pour son nouveau groupe de tournée, qui allait aussi jouer sur l’album”, dans le but de donner au disque un son plus “frappant”,comme Bowie l’avait décrit à l’époque. Ce groupe est ensuite parti sur la route à l’occasion du Reality Tour, une des tournées les plus appréciées de la carrière de David Bowie, présentée pour la première fois dans ce coffret en respectant l’ordre des titres joués afin de mieux refléter les setlists des concerts de Dublin. La version vinyle de cet album est pressée en vinyle bleu transparent, comme c’était le cas lors de sa sortie initiale.

Organisées après une décennie passée loin des studios, les séances d’enregistrement de “The Next Day” sont déroulées dans le plus grand secret. À l’époque, Tony Visconti avait déclaré :“Nous avions juré de ne dire à personne que nous étions en train d’enregistrer un nouvel album avec David – et cela concernait également nos proches. Son double-objectif était d’écrire et de créer sans pression extérieure, et il voulait que la sortie de cet album soit une surprise totale. Cela a fonctionné à merveille, à part les quelques fois où il a été aperçu près du studio Magic Shop de Noho, dans Manhattan, ce qui a suscité beaucoup d’interrogations. Un jour, un fan qui m’avait reconnu m’a abordé et m’a demandé : “David Bowie est-il en train d’enregistrer un nouvel album ” Je lui ai répondu : “Absolument pas !. Un peu plus tard, après avoir terminé les rough mixes, je me suis promené dans Manhattan avec un grand sourire sur les lèvres. Personne ne pouvait s’imaginer que j’étais en train d’écouter les nouvelles chansons de David Bowie dans mes oreillettes.” Ces séances ont engendré tellement de nouvelles chansons que ces titres supplémentaires et deux remixes ont été inclus dans “The Next Day Extra”.

“★ Blackstar”, l’ultime album studio de David Bowie, est sorti le 8 janvier 2016. Bowie et Visconti étaient allés voir le groupe de Donny McCaslin sur scène à New York après avoir travaillé avec lui et Maria Schneider sur le titreSue (Or In A Season Of Crime).Tony Visconti : “Le quartette de Donny n’était pas un groupe de jazz ordinaire, ses membres avaient le même niveau que les musiciens classiques des plus grands orchestres symphoniques. David m’a annoncé que ce groupe, qui comprenait Mark Guiliana à la batterie, Tim Lefebvre à la basse et Jason Lindner aux claviers, allait être celui qui allait enregistrer ★.” Chaque titre de “★ Blackstar” a été enregistré en une journée. Tony Visconti se souvient : “La première chanson était ’Tis A Pity She Was A Whore, le 7 janvier. Après deux ou trois répétitions avec David dans la cabine de chant, nous étions prêts. La première prise était parfaite. Nous avions dit à Donny que cette prise était fabuleuse. Il nous a remercié et nous a demandé : “Quelle est la chanson suivante ?” J’avais oublié que les musiciens de jazz étaient des experts de la première prise. Ce n’est pas courant chez les musiciens pop-rock. En général, il faut plusieurs heures pour obtenir une excellente prise. Par sécurité, nous avons demandé une prise supplémentaire et Donny s’est exécuté.”

Paru le jour de l’anniversaire de David Bowie en 2017, le “No Plan EP” réunissait les chansons originales écrites pour Lazarus, le spectacle Off-Broadway de Bowie, parmi lesquelles la chanson-titre Lazarus, No Plan, Killing A Little Time et When I Met You, enregistrées pendant les séances de “★ Blackstar”.

“Montreux Jazz festival” et “Re:call 6” font partie du contenu exclusif de ces coffrets. Le premier a été enregistré le 18 juillet July 2002 au prestigieux Montreux Jazz Festival. Ses 31 titres comprennent une performance intégrale (à l’exception d’un titre) de “Low”, un des albums les plus célébrés de David Bowie. Disponible sur 3-CDs et 4-LPs, “Re:call 6” contient 41 titres hors-albums / versions alternatives / faces-B et chansons de bandes originales, dont certains ne sont jamais parus au format CD ou vinyle.

Les éditions physiques de ces coffrets proposent un livre de 128 pages (pour la version CD) et 84 pages (pour la version vinyle) incluant des notes, des dessins et des paroles de chansons manuscrites inédites de David Bowie, ainsi que des photos de Sukita (auteur de la photographie de la pochette du coffret), Jimmy King, Frank W. Ockenfels 3, Markus Klinko, Mark ‘Blammo’ Adams, de la memorabilia et des commentaires techniques du co-producteur Tony Visconti à propos des albums et du graphiste Jonathan Barnbrook. Le coffret CD contient des versions replica mini-vinyle fidèles des albums originaux, et les disques seront de couleur dorée, et non pas argentée. Le coffret vinyle propose le même contenu que le coffret CD et a été pressé en vinyle audiophile 180-grammes. »

Photos : © Jimmy King, Sukita (David Bowie Archives).

« Je crois que la chose la plus intelligente que j’ai faite est d’avoir enregistré “Around The World In A Day” juste après avoir fini “Purple Rain” », disait Prince septembre 1985. Nous sommes d’accord. Et ça tombe bien, puisque ce chef-d’œuvre ressort le 21 novembre dans une réédition très spéciale.

L’Académie Tangentielle vient de recevoir par fax (nous voilà revenus en 1985) cette nouvelle de la plus haute importance :

« NPG Records et Paisley Park Enterprises, en partenariat avec Warner Records et Legacy Recordings, sont heureux d’annoncer la sortie de la nouvelle version remasterisée, en Dolby Atmos et en éditions Deluxe d’“Around The World In A Day” de Prince And The Revolution. Sorti le 22 avril 1985, “Around The World In A Day” est paru à peine quinze jours après la légendaire tournée Purple Rain.

“Purple Rain” avait déjoué les règles de la starisation pop, et Warner Bros. souhaitait marquer l’événement avec une tournée européenne déjà calée et l’assurance de récolter plusieurs millions de dollars. Prince n’a pas répondu à leurs attentes. Au final, il a opéré un virage psychédélique et introspectif qui a pris le label au dépourvu. Son exigence ? Raconter une histoire sans la moindre interruption. Pas de single. Pas de sortie spectaculaire. Pas de machine à hype.

“Raspberry Beret” a finalement été envoyé aux radios américaines un mois après la sortie de l’album, une éternité dans l’usine à tubes du milieu des années 1980. Mais Prince avait vu juste. Sans tournée, sans vidéoclips, ni même de photos promotionnelles (les seules distribuées plus tard provenaient des clips de “Raspberry Beret” et “America”), l’album a remporté un immense succès en s’écoulant à plus de deux millions d’exemplaires et en offrant plusieurs singles classés dans le top 10 du Billboard. Prince ne s’était pas contenté de défier les règles — il venait de prouver qu’il n’en avait pas besoin.

Au final, l’album a engendré quatre singles : Raspberry Beret et son spectaculaire vidéoclip kaléidoscopique dans lequel Prince porte un costume inspiré par les nuages et le ciel de la pochette, Paisley Park (paru en dehors des Etats-Unis), Pop Life et America. Plusieurs chansons avaient été dévoilées lors de la tournée Purple Rain, bien que l’enregistrement de l’album ait été achevé à la fin de l’année 1984. Raspberry Beret remonte à 1982, mais a été ré-enregistrée en septembre 1984, tandis que Pop Life était le premier titre enregistré pour le projet, et Temptation le dernier.

L’illustration de la pochette l’album envoyait également un message : un tourbillon de couleurs psychédéliques et de visages peints par Doug Henders, conçu entre les concerts et voyageant de ville en ville durant la tournée Purple Rain. Le résultat final s’éloignait considérablement de l’imagerie sombre et iconique de Purple Rain.

Quatre décennies plus tard, Around The World In A Day a été méticuleusement remixé en Dolby Atmos à partir des bandes multipistes d’origine par Chris James, ingénieur du son et collaborateur de Prince nommé aux Grammy Awards. Ce remix sera disponible sur toutes les plateformes de streaming partenaires.

L’album a été également remasterisé en stéréo par Bernie Grundman et sera disponible en versions streaming, téléchargement, CD, édition limitée vinyle bleu marbré 140-grammes et en vinyle picture exclusif sur l’Official Prince Store. Disponible en versions 2CDs et 3LPs 140-grammes, l’édition Deluxe de l’album contient les versions extended des faces A et B avec le remix de Paisley Park disponible pour la première fois en version digitale, ainsi que les versions longues de Girl, Hello (Fresh Dance Mix) et la version maxi 45-tours de près de 22 minutes d’America, disponible pour la première fois en CD après avoir été récemment publiée sur les plateformes de streaming.

Prince, fidèle à lui-même, était déjà parti dans une nouvelle aventure au moment où le monde découvrait l’album. Le 21 avril 1985 — la veille de la sortie d’Around The World In A Day — Prince était de retour à Sunset Sound pour enregistrer Sometimes It Snows In April,l’émouvant titre final de “Parade”, son prochain album qui allait servir de bande originale à Under The Cherry Moon, le successeur de Purple Rain sorti sur les écrans en 1986. »

Le légendaire double album live “Made In Japan” du groupe de Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Jon Lord, Roger Glover et Ian Paice bénéficie à nouveau d’une luxueuse réédition CD ou LP. Julien Ferté nous raconte son histoire avec ce disque.

Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine – le Paris du début des années 1980 –, je m’étais rendu chez le disquaire parisien Juke Box dans l’espoir de trouver le double 33-tours “Live In Japan” de Deep Purple, pensant qu’il contenait des versions différentes des sept chansons du légendaire “Made In Japan” dont je connaissais chaque note, chaque cri, chaque son par cœur – et peut-être même chaque applaudissement.

Ô joie, il y était !

Ouch, import japonais oblige – savais-je déjà que la bande de papier qui entourait la pochette s’appelait un obi strip ? Rien n’est moins sûr… –, le prix était fort intimidant, et mon livret de Caisse d’Éparge garde le souvenir d’une subite cure d’amaigrissement.

À peine rentré chez moi, je posais délicatement le saphir dans le sillon de la première face, surexcité à l’idée de découvrir une version différente de Highway Star. Mais, mais, « c’est exactement la même… », m’étais-je dit. J’avais encore un léger doute avant que Ritchie Blackmore ne prennent son fabuleux solo de guitare, mais dès son envol, il n’était plus permis : ce “Live In Japan” n’avait de différent que son titre et sa pochette. La musique était exactement la même. « Du coup », comme diraient mes petits neveux, j’avais revendu mon exemplaire de “Made In Japan” aux Marché aux Puces de Saint-Ouen… (Je n’aurais pas dû d’ailleurs.) J’étais à la fois déçu de ne pas découvrir des versions différentes qui m’auraient fait chavirer dans un monde parallèle et fier d’avoir en ma possession un collector qui, rapidement, fit l’admiration de mes copains de lycée : « Ouaouh, il y a un autre live enregistré au Japon de Purple ?! J’savais pas… – Heu, oui et non, enfin, je t’expliquerai… »

Quelques années plus tard, quand “Live In Japan” ressortit en triple CD, il contenait cette fois moult alternate takes captées entre Osaka et Tokyo, et plus précisément deux autres concerts entiers. Puis, en 2014, le magnifique coffret 4 CD “Made In Japan” fit son apparition, avec ses goodies à gogo (une réplique d’un 45-tours japonais de Smoke On The Water, un livret de 60 pages, le tour program, un family tree poster…), divers HD Audio downloads et un documentaire d’une heure en DVD. Bonheur total.

Ce qui nous amène à notre nouveau coffret deeppurplesque du jour, toujours aussi sobrement nommé “Made In Japan”, disponible en CD, mais aussi, et surtout – merci l’Académie Tangentielle de m’en avoir confié la chronique exclusive ! – en vinyle, qui sera sans doute collector alors que j’aurais à peine terminé d’écrire cet article pour Le Salon de Muziq.

Si, comme moi, votre passion pour ce qu’il est permis de nommer le “plus grand album live de tous les temps” est toujours aussi forte et que vous êtes vinylomaniaque, faites à votre tour une ponction sur l’un de vos livrets bancaires, car ces dix LP sont tous aussi délectables les uns que les autres.

Attention : la version originale de “Made In Japan”, celle parue en 1972, ne figure pas dans ce coffret, qui propose à la place un remix signé par le Rudy Van Gelder du rock, Steven Wilson (remix qui fait d’ailleurs débat sur la toile…).

Il contient aussi les deux concerts d’Osaka (15 et 16 août 1972) et le concert de Tokyo (17 août) remixés cette fois par Richard Digby Smith, plus trois live single edits sur la seconde face du dernier LP, le fac similé du tour program et le même livret 60 pages que celui du coffret de 2014.

Merci encore à messieurs Ian Gillan, chant, Ritchie Blackmore, guitare, Jon Lord, orgue, Roger Glover, basse et Ian Paice, batterie, fab’ five du hard-rock anglais alors au sommet de leur art. Et maintenant, on attend avec impatience une réédition Deluxe de l’autre live culte de Deep Purple, “Made In Europe” ! Elle n’est pas prévue pour l’instant, mais soyons optimistes.

COFFRET Deep Purple : “Made In Japan” (Universal, disponible en LP ou en CD, un grand merci à l’Académie Tangentielle et à Valérie Lefebvre).

Photo : Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images / Universal. Deep Purple au Budokan, 17 août 1972.