Depuis sa première édition en 1986 l’Oslo Jazz Festival n’a cessé de gagner en notoriété en se faisant l’écho de l’éclosion et de l’affirmation toujours plus forte d’une scène norvégienne aussi efflorescente que diversifiée. Sous la direction de Line Juul cette 40e édition a répondu à toutes les attentes en proposant à travers sa foisonnante programmation un aperçu saisissant de la richesse d’une scène devenue aujourd’hui non seulement le centre de gravité du jazz scandinave mais l’un des pôles incontestablement les plus créatifs du jazz mondialisé contemporain.

Comme un symbole c’est au célèbre Trondheim Jazz Orchestra qu’est revenu l’honneur de lancer les festivités. A l’origine simple orchestre d’étudiant, réunissant les élèves de la classe de jazz du Conservatoire de musique de Trondheim (véritable pépinière du jazz norvégien de ce début de 21e siècle, qui aura fait éclore des musiciens de l’envergure de Nils Petter Moalver, Arve Henriksen,Tord Gustavsen, Christian Wallumrod ou encore Trygve Seim), le Trondheim Jazz Orchestra (TJO), créé officiellement en 2000, s’est peu à peu transformé en une véritable institution, faisant évoluer sa taille, son orchestration et ses orientations esthétiques à chaque nouveau projet confié à un directeur artistique différent et multipliant les rencontres avec des invités de renommée internationale comme Pat Metheny, Chick Corea, ou Joshua Redman. C’est précisément le saxophoniste américain que, dans l’idée de célébrer ses 25 ans, le TJO, placé ici sous la direction du saxophoniste et compositeur Eirik Hegdal, a choisi d’accueillir en son sein près de 20 après une première collaboration en 2006 qui avait donné lieu à l’enregistrement d’une album mémorable “Triads and More”. Replongeant dans l’écrin de ce mini big band ludique et expérimental de 12 musiciens à l’orchestration résolument hybride faisant cohabiter un trio à cordes d’obédience folk avec un ensemble de cuivres et de saxophones volontiers expressionniste dans la grande tradition de la “free music” européenne, Joshua Redman a démontré avec une grande humilité tout son talent d’adaptabilité. Passant, au gré d’arrangements kaléidoscopiques et joyeusement déconstructivistes, d’ambiances satiriques de fanfares détournées à d’intenses séquences énergétiques toutes en effets de ruptures donnant l’occasion de solos d’anthologie à Eivind Lønning à la trompette et Nils-Olav Johansen à la guitare, Redman, ouvertement “dépaysé”, n’a cessé tout au long du concert de chercher sa place sans jamais rien sacrifier de son identité relevant sans ambiguïté de la tradition jazz proprement afro-américaine — offrant au final une vraie leçon de musicalité dans sa façon de se mettre au service du collectif et de l’enrichir.

Ce sont ces mêmes qualités d’écoute et de plasticité dont Joshua Redman a fait preuve les jours suivants dans la série de concerts organisée telle un fil rouge tout au long du festival et l’invitant à dialoguer avec plusieurs représentants du jazz norvégien actuel dans des registres très variés. Au sein d’abord d’un All-Stars Band composé de Bugge Wesseltoft au piano, Arild Andersen à la contrebasse et Per Oddvar Johansen à la batterie dans le remake d’un projet créé au Moldejazz en 2006 et jusqu’alors ressuscité uniquement lors d’un double concert donné sur la Scène Nationale de Jazz d’Oslo en 2018 ; en compagnie ensuite de l’Acoustic Unity composé autour du batteur et leader Gard Nilssen, d’André Roligheten au saxophone et de Petter Eldh à la contrebasse dans un esprit ouvertement libertaire nourri au free jazz américain des années 60/70. Dans le premier cas, inscrivant le chant tout à la fois lyrique et cérébral de son saxophone dans les atmosphères tempérées et ultraraffinées d’un jazz moderne développant ces qualités emblématiques du jazz nordique que sont le sens de l’espace et de la mélodie, Redman n’a pas cherché à affirmer sa présence en prenant le pouvoir pour se rassurer. Cherchant au contraire tout du long à s’acclimater à une forme d’errance collective contrôlée et magistralement orientée par les harmonies précieuses de Bugge Wesseltoft et les contrechants subtilement digressifs de la contrebasse d’Andersen, le saxophoniste a progressivement aéré son jeu, l’ouvrant à une forme de lyrisme plus émotionnel et au final participé pleinement à l’émergence et l’épanouissement d’un discours définitivement collectif et transculturel. Toute autre fut son attitude, plongé dans la fournaise du post-free énergétique de l’Acoustic Unity de Gard Nilssen. Propulsés par le swing épileptique d’une section rythmique âpre et pulsative, Redman et son “rival” d’un soir, André Roligheten, s’engageant dans une sorte de “chase” à l’ancienne auquel manifestement le public était venu assister, se sont livrés corps et âme à l’expressivité sans retenue d’une musique fondée essentiellement sur l’énergie et la performance, surenchérisant d’engagement en improvisations virtuoses mais aussi parfois un peu démonstratives. Revisitant le répertoire d’Ornette Coleman tout en explorant également certaines subtilités contrapuntiques “post-tristanniennes”, Redman, dans ce contexte clairement expressionniste, a su une nouvelle fois trouver sa place — démontrant au final, à travers ces concerts très différents couvrant tout le spectre esthétique du jazz norvégien, les profondes affinités idiomatiques entre jazz américain et scandinave.

Un autre grand musicien de jazz afro-américain, le saxophoniste alto Immanuel Wilkins, fer de lance de la talentueuse nouvelle génération promue par le label Blue Note, a lui aussi mis en lumière la richesse et la persistance de ce dialogue transculturel. Invité pour sa part à parrainer dans le cadre d’un concert exceptionnel le Lightning Trio du pianiste Sondre Moshagen — la formation ayant remportée en 2024 le prix des “Jeunes Musiciens de Jazz de l’Année” dans le cadre du dispositif Jazzintro — Wilkins s’est montré tout du long admirable d’écoute, de respect et d’engagement. Intégrant son saxophone aux cadres d’un trio compact et organique développant une conception puissamment orchestrale et très arrangée de la formule, Wilkins s’est glissé avec un naturel déconcertant dans les méandres de compositions serpentines d’une belle autorité formelle, apportant son sens du groove et de la digression sans jamais chercher à prendre le leadership. Sondre Moshagen, assurément talentueux mais visiblement impressionné et soucieux de ne pas perdre le contrôle, a parfois peiné à laisser à Wilkins l’espace de son déploiement, sursaturant son jeu d’accompagnement d’effets spectaculaires ostensibles au risque de l’étouffement, mais le trio dans l’ensemble a offert un aperçu fort honorable de ses qualités. Inventant une musique à la fois énergique et raffinée, empruntant ses références autant au jazz moderne qu’à la pop et à l’impressionnisme classique, Moshagen au piano, Kertu Aer à la contrebasse et Steinar Heide Bø à la batterie s’inscrivent d’ores et déjà parmi les jeunes musiciens norvégiens à suivre.

Parmi les autres talents en devenir d’une jeune scène norvégienne particulièrement mise à l’honneur dans la programmation, on retiendra également le quintet de la violoniste Tuva Halse, développant en compositions aux lignes claires et résolument mélodiques de vastes espaces élégiaques et mélancoliques d’une grande puissance lyrique. S’inscrivant dans la continuité de musiciens comme Mathias Eick ou encore Kenny Wheeler pour leur sens des nuances et des colories pastel, Halse engage son univers aux confins du folk et du jazz sans jamais verser dans la mièvrerie, profitant notamment du sens du groove du batteur Øyvind Leite ainsi que du grand talent du trompettiste Oscar Andreas Haug, impressionnant de clarté dans le phrasé et d’engagement émotionnel, pour apporter à l’ensemble une énergie solaire qui constamment vient contrecarrer le tropisme nostalgique des compositions en d’intenses improvisations collectives.

On s’arrêtera également sur la flûtiste Henriette Eilertsen, qui à la tête d’un trio composé de Joel Ring au violoncelle et d’Øystein Aarnes Vik à la batterie, propose une musique de transe ouatée et hypnotique fondée sur un son de groupe organique mêlant de façon très subtile sonorités acoustiques et électroniques. Développant des atmosphères oniriques intégrant des éléments de musique du monde à travers les interventions d’un violoncelle aux sonorités de guembri et tout un régime de grooves empruntés autant aux traditions rythmiques africaines qu’au drum’n‘bass acclimaté aux dynamiques savamment nuancées de la formation, Eilertsen, repérée parmi les flûtiste et compositrices les plus talentueuses de la scène jazz scandinave au point d’apparaître comme un élément essentiel de groupes comme l’Andreas Røysum Ensemble ou Billy Meier, s’affirme d’ores et déjà comme une musicienne incontournable du nouveau jazz norvégien.

Enfin on insistera particulièrement sur la révélation éblouissante de la toute jeune claviériste, pianiste et compositrice (encore étudiante au conservatoire de Trondheim !) Anna Ueland — dont le concert proprement enthousiasmant fut incontestablement l’un des moments les plus forts de la semaine. Ayant remporté en 2024 le prix Usbl Jazz Talent lui offrant cette année l’opportunité d’une création dans le cadre de l’Oslo Jazz Festival, Ueland, à la tête d’une petite formation inédite de sept musiciens et musiciennes fondée spécialement pour l’occasion a proposé devant un public jeune et totalement conquis un tout nouveau répertoire intitulé de manière programmatique “Populærmusikk for likesinnede” (ce qui pourrait approximativement se traduire par “Musique populaire pour les personnes partageant les mêmes idées”). Mettant en œuvre des qualités d’arrangeuse exceptionnelles pour déployer toutes les richesses de textures et de couleurs offertes par l’orchestration inhabituelle et composite de sa formation (associant à une section rythmique un ensemble de cordes comprenant guitare, violon, violoncelle, alto et steel guitar), Ueland, aux claviers et à la voix, développe en petites chansons aux charmes mélodiques irrésistibles pulsées de grooves imparables, une musique à la fois ludique et expérimentale — jouant sans faux-semblant et au premier degré le jeu d’une pop légère et néo-psychédélique pour mieux engager ses compositions dans d’improbables métamorphoses digressives et et déstabilisantes puisant leurs références aussi bien du côté de la musique de film et de séries que de Björk, les Beatles ou encore J Dilla. Un projet aussi séduisant que sophistiqué qui pourrait bien constituer l’acte de naissance d’une grande musicienne.

Parmi les valeurs sûres du jazz norvégien programmé lors de cette édition, on passera rapidement sur la prestation de Mathias Eick, trompettiste majeur à la sonorité diaphane et très vocalisée faisant le lien entre la tradition nordique et atmosphérique de l’instrument (Nils Petter Moalver, Arve Henriksen) et le raffinement lyrique de musiciens comme Kenny Wheeler ou Tomasz Stanko, mais dont le concert, développant le répertoire de son dernier disque ECM consacré aux berceuses, s’égara trop souvent dans des séquences vocales éthérées noyées de nappes de synthétiseur. On retiendra néanmoins la présence sur scène, en plus du quartet habituel du trompettiste (le pianiste estonien Kristjan Randalu, Ole Morten Vågan à la contrebasse, et Hans Hulbækmo à la batterie), de la jeune batteuse Veslemøy Narvesen, unanimement considérée dans son pays comme un phénomène et sollicitée de toute part dans les contextes les plus variés. S’il est difficile de se faire une idée définitive de ses talents au regard de ce concert particulier, on peut néanmoins louer d’ores et déjà sa précision et sa science des timbres et des dynamiques, notamment lors de longues séquences à deux batteries particulièrement délicates à intégrer dans ce genre de musique climatique. On a hâte de l’entendre dans d’autres contextes, plus personnels, pour confirmer ces premières (bonnes) impressions.

Dans un tout autre registre le groupe Arcanum réunissantquatre figures éminentes du jazz scandinave contemporain (les trompettiste et saxophoniste norvégiens Arve Henriksen et Trygve Seim, le contrebassiste suédois Anders Jormin et le batteur finnois Markku Ounaskari) offrit de son côté une déclinaison en demi-teinte de son univers syncrétique tel que magnifiquement posé dernièrement dans son premier disque ECM éponyme. Sur scène la synthèse recherchée entre la musique d’Ornette Coleman et la poésie brumeuse et mélancolique propre au jazz nordique ne se réalisa que partiellement, perturbée périodiquement par de curieuses poussées d’égotisme hystérique (notamment de la part d’Henriksen) amenant à sur-jouer tant dans l’éthéré que dans l’expressionnisme free au détriment du discours collectif. Restent néanmoins en mémoire de très belles séquences méditatives et abstraites transcendées par les sonorités de shakuhachi de la trompette d’Henriksen passée aux filtres d’effets électroniques et la fraîcheur de petites compositions signées d’Anders Jormin et Trygve Seim offrant au quartet l’occasion de déployer son originalité en improvisations collectives inspirées, faisant preuve à la fois d’une grande imagination lyrique et d’une vraie sensibilité expressive.

Autre All-Stars band incontournable de la sélection, le “power trio” composé par Eivind Aarset à la guitare, Audun Kleive à la batterie et Ståle Storløkken à l’orgue et aux synthétiseurs, a pour sa part répondu à toutes les attentes. Réunis pour la première fois dans cette configuration orchestrale à la fois minimaliste et archétypale, ces trois musiciens comptant indiscutablement parmi les plus audacieux, prolifiques et reconnus de la scène jazz norvégienne de ces trente dernières années ont littéralement fait exploser tous les cadres stylistiques associés au genre dans l’imaginaire collectif, inventant une musique abrasive, organique et puissamment énergétique. Passant de longues séquences atmosphériques aux textures sonores mouvantes et hybrides mettant particulièrement en valeur les talents de scénographe d’Aarset à d’intense poussées de fièvre portées par les sonorités violemment abstraites et distordues des claviers de Storløkken et propulsées par les grooves résolument hardcore de Kleive, d’une précision diabolique sous leurs allures faussement démantibulées, le trio s’est projeté sans filet dans un univers baroque, lyrique et hypnotique véritablement inouï, empruntant sans hiérarchie au rock progressif, au jazz, au Metal et à l’ambient sans jamais donner l’impression d’une quelconque complaisance maniériste. Un des grands moments du festival !

Autre sommet de musicalité et d’émotion de la semaine, le concert proprement envoûtant de la saxophoniste et compositrice Mette Henriette. Révélée internationalement en 2015 à l’occasion de la parution sur ECM d’un double album ambitieux donnant à entendre dans des formats différents une musique faisant le lien entre (free) jazz, traditions folkloriques et domaine contemporain dans la continuité des grands noms du jazz scandinave (et notamment de Jan Garbarek), la musicienne a développé ces dernières années l’originalité de son univers en explorant les potentialités structurelles et expressives d’une formule chambriste réunissant autour de son saxophone un piano et un violoncelle. C’est dans cette configuration qu’elle s’est produite ici, accompagnée de la pianiste japonaise Ayumi Tanaka et de sa compatriote Judith Hamann au violoncelle, pour inventer en une petite heure miraculeusement hors-temps, une musique d’une poésie sensorielle et d’une puissance métaphysique qu’on n’avait pas entendu réunies et articulées ainsi depuis longtemps. Développant sa poétique singulière aux confins du folklore imaginaire, de la musique nouvelle et de l’improvisation libre, le trio a littéralement embarqué l’auditoire dans un voyage hypnotique aux limites du silence, articulant un travail très poussé sur les timbres et leurs combinaisons avec un sens de la narration aussi complexe que savamment elliptique. A la fois très précise dans ses dispositifs compositionnels générant des formes d’une grande clarté et pleine de mystère dans ses atmosphères oniriques subtilement évanescentes, la musique de Mette Henriette, échappe constamment à la mièvrerie comme à l’austérité par la grâce d’un jeu de saxophone d’un lyrisme intense laissant effleurer par instant sa généalogie, de Jan Garbarek à Gato Barbieri. Un vrai grand coup de cœur !

Le festival s’est finalement clôturé sous forme d’apothéose avec la prestation impressionnante d’énergie brute du trio Weird of Mouth composé de la Danoise Mette Rasmussen au saxophone et des Américains Craig Taborn au piano et Ches Smith à la batterie. Pour son tout premier concert en Norvège après des années d’existence sporadique la formation a offert là, en un maelström sonore étourdissant, la quintessence de sa musique organique et lyrique, tout en flux et mouvements, paroxysmes et tensions, concrétions de matières et déferlements d’énergies. Il y a dans la façon réellement égalitaire de ces trois-là de fonctionner, une vraie leçon de composition instantanée, chacun s’imposant momentanément dans le flux pour orienter les humeurs et les dynamiques collectives, redistribuer les tensions et détentes et au final littéralement “se fondre” dans la matière en ébullition d’un son de groupe extraordinaire de densité et de variété.

A ce degré d’engagement physique, émotionnel et spirituel dans l’instant du jeu, la musique improvisée parvient encore aujourd’hui à faire vivre son idéal utopique et révolutionnaire d’un art sans frontière et authentiquement égalitaire — c’est là l’ultime bonne nouvelle que nous aura réservée cette formidable semaine norvégienne !

Stéphane Ollivier

Crédits photographique : La photographie d’ouverture ainsi que celle d’Henriette Eleirtsen Trio sont signées George Kurian ; celle de Joshua Redman associé au Trondheim Jazz Orchestra de Matija Puzar ; celles du Tuva Halse Quintet et d’Arcanum (Arve Henriksen) d’Elizabeth Stephenson; celle d’Immanuel Wilkins avec le Lightning Trio de Ying Chen; celle de Mathias Eick (avec Veslemøy Narvesen) de Recep Ozeke; celle de Joshua Redman avec Arild Andersen et Per Oddvar Johansen de Hødnebø; celles de Mette Henriette et Word of Mouth de Ole Mjelde; celle du trio Aarset/Kleive/Storløkken de Gunnar Isaksen; celle d’Anna Ueland de Anna Rogneby.

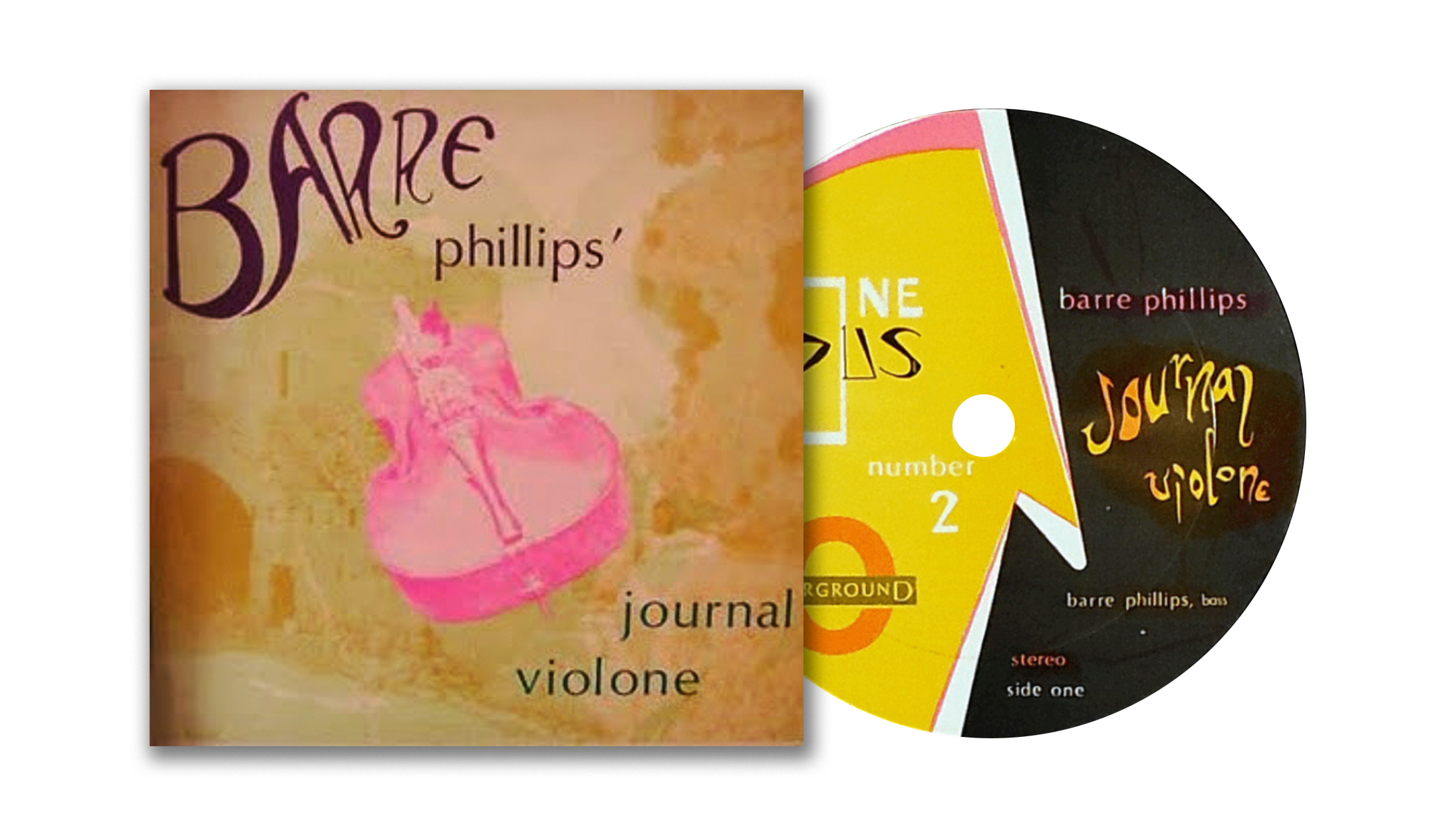

Début 2019, le contrebassiste Barre Phillips, qui vient de nous quitter, avait dialogué avec l’un de ses grands admirateurs, son confrère Claude Tchamitchian. Un entretien croisé réalisé par Stéphane Ollivier lors du festival Les Émouvantes de Marseille.

Stéphane Ollivier En 1968, Barre Phillips, vous enregistriez “Journal Violone”. Vous souvenez-vous de la genèse de ce projet ?

Barre Phillips C’était le fruit du hasard, je n’avais absolument pas l’intention de faire un disque en contrebasse solo ! Un de mes amis compositeur américain m’avait appelé pour travailler sur une composition électro-acoustique – à l’époque, le monde de la musique contemporaine était très ouvert, on commençait à s’intéresser à des instruments un peu méprisés comme la contrebasse. Je me suis donc retrouvé dans une église avec un ingénieur du son, et là, je me suis laissé aller, j’ai joué pendant une heure et demie en cherchant à explorer toutes les potentialités de l’instrument. Quand mon ami a entendu le résultat, il a trouvé ça tellement incroyable qu’il a refusé de l’utiliser pour lui et m’a proposé de le sortir tel quel sur son propre label ! Ce disque venait ponctuer un long processus d’émancipation de la contrebasse entamé depuis le début des années 1960.

Claude Tchamitchian Je pense exactement la même chose ! Barre possédait les fondamentaux, au niveau du tempo notamment, mais avait déjà une conception très élargie qui ne se limitait pas aux fonctions traditionnelles auxquelles le jazz assignait encore la contrebasse.

Barre Phillips J’ai toujours eu un pied dans le jazz et l’autre dans le classique. Ma chance est d’avoir été autodidacte, et d’avoir ainsi échappé aux censures de l’éducation traditionnelle. Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais cherché “ailleurs”. J’étais juste intéressé par ce qui se passait autour de moi…

Claude Tchamitchian Mais Barre, ce disque a marqué son époque, c’était quand même le premier du genre !

Barre Phillips Il ne s’est vendu qu’à 300 exemplaires aux Etats-Unis, pas plus… Ce n’est que cinq ans plus tard, suite aux rééditions européennes [“Journal Violone” a été réédité sous d’autres titres en Angleterre et en France, NDR] que j’ai commencé à constater que ce disque avait touché des gens un peu partout dans le monde…

Claude Tchamitchian Je me souviens qu’en 1975, j’avais 15 ans, l’époque des premiers grands chocs artistiques, et j’ai été ébloui quand j’ai découvert ce solo ! Quand j’en parle aux contrebassistes de ma génération, nous sommes tous unanimes pour considérer “Journal Violone” et “Amir” d’Henri Texier comme des pierres de touche dans l’histoire de la contrebasse jazz. Je parle de ça, et pourtant à l’époque je ne jouais pas : j’ai pris ma première basse à 20 ans, cet émerveillement était purement auditif. À cette époque, j’écoutais principalement du rock, mais via “Africa Brass” de John Coltrane, j’avais commencé à m’orienter vers le jazz. Mon initiation à cette musique s’est faite à travers la contrebasse par une suite d’illuminations : Paul Chambers dans le quintette de Miles Davis, Jimmy Garrison dans le quartette de Coltrane, Charles Mingus… “Journal Violone” a eu ce même effet sur moi. C’était inouï pour moi, qui était alors en pleine période de découverte et n’avait pas beaucoup de références… Je me suis senti littéralement transporté dans un nouveau monde, sans aucun code pour le déchiffrer. Je suis persuadé que ça a décidé de ma vocation.

Stéphane Ollivier Et vous, Barre, cette expérience du solo a-t-elle été l’amorce d’un nouvel élan dans votre carrière ?

Barre Phillips Suite à “Journal Violone”, le metteur en scène de théâtre Antoine Bourseiller, avec qui je travaillais à l’époque au sein d’un quartette composé de Marion Brown, Steve McCall et Gunter Hampel, m’a proposé de continuer de collaborer avec lui sur un nouveau spectacle, mais cette fois en solo. J’ai profité de cette situation pour continuer d’expérimenter ce travail sur l’instrument. J’étais sur scène, non amplifié, parfois éclairé, parfois non, et c’est moi qui décidais des moments où je devais jouer, et de la durée des interventions. Je ne parlais pas encore français à l’époque, je ne comprenais pas le sens du texte, je ne

travaillais que sur les rythmes et les sons de la langue. Je proposais chaque soir quelque chose de différent, c’était passionnant. Après ces représentations, Bourseiller m’a organisé une petite tournée en solo dans le réseau des maisons de la culture. Mon programme se composait alors en partie de pièces écrites, notamment du Jean-Sébastien Bach, et en partie d’improvisations. Je n’étais pas encore en mesure de proposer une heure d’improvisation totale. Mais le processus était lancé, et il allait de fait prendre de plus en plus de place dans ma vie. Tout cela m’a ouvert sur mes mondes intérieurs.

Stéphane Ollivier Claude, quand vous vous êtes finalement décidé à enregistrer à votre tour en solo, quels étaient vos références ?

Claude Tchamitchian Les trois contrebassistes qui m’ont le plus marqué dans ma vie sont Barre, Dave Holland et Henri Texier. Au-delà de leurs différences, ce qui m’attirait chez eux, c’était leur approche orchestrale de l’instrument. Dès mon premier disque solo, “Jeux d’enfants”, je me souviens avoir cherché à travers des pièces très courtes différentes façons d’être mélodique, en mettant en oeuvre une deuxième voix d’accompagnement dans une perspective orchestrale. Il m’aura fallu un certain temps pour arriver au deuxième solo, “Another Childhood”, mais il peut s’entendre comme une sorte d’aboutissement de cette esthétique. Le nouveau solo qui vient de sortir rompt avec cette tradition, et a pour ambition d’expérimenter un langage qui m’est vraiment personnel…

Stéphane Ollivier À l’aune de vos deux derniers disques en solo, comment jugez-vous l’évolution de ce “langage personnel” ?

Barre Phillips Ça faisait quinze ans que je n’avais pas enregistré en solo, et j’ai senti que le moment était venu de le faire une dernière fois avant de ne plus en avoir la force. Pour “End To End”, j’ai beaucoup travaillé en amont, mais une fois en studio je me suis aperçu que tout ce que j’avais prévu ne correspondait plus du tout avec qui j’étais aujourd’hui. Avec Manfred Eicher [le producteur d’ECM, NDR], nous sommes allés à l’essentiel. En quelques heures, j’ai enregistré une douzaine de pièces courtes totalement improvisées que Manfred a organisées avec un sens de la dramaturgie extraordinaire. Avec l’âge, je crois avoir compris que la musique que l’on joue correspond autant à ce qu’on a envie de faire qu’à ce que l’on est capable de faire. C’est ce travail intime – et jamais terminé – qu’on peut nommer “langage personnel”…

Claude Tchamitchian J’ai moi aussi fait considérablement évoluer mon approche pour “Spirit”. Jusqu’à maintenant, quand je composais, j’avais une idée générale qui prenait corps en un lent work in progess. Mais pour la première fois, j’ai entendu dans les moindres détails un univers sonore cohérent, et mon travail a consisté à trouver comment le traduire à la contrebasse. Je me suis vite rendu compte que j’entendais des intervalles, qu’il était impossible de jouer avec une basse traditionnelle, et qu’il fallait que j’innove dans mon langage en changeant ma façon d’accorder l’instrument et mes techniques de jeu. C’est en ce sens qu’“In Spirit” est vraiment une étape essentielle dans ma maturation personnelle.

Photos : François Guéry, X/DR.

C’est un plateau de stars avérées du jazz européen contemporain qu’avait concocté Philippe Ochem pour cette soirée franco-allemande organisée “hors-les-murs” dans le cadre du dispositif Jazzpassage qui depuis 20 ans consacre l’entente fraternelle entre le festival Jazzdor et le Kulturburö de la ville allemande d’Offenburg.

Vu l’accueil enthousiaste que lui réserva la salle à l’issue d’une prestation aussi dense que virtuose j’ai quelque scrupule à avouer que le concert de Michael Wollny m’a déçu. A la tête d’un orchestre soudé par des années de travail et de complicité Wollny y a certes décliné tous les attendus d’un “art du trio” très réfléchi (voire conceptuel) et parfaitement personnel dans sa façon de ne jamais dissocier intensité lyrique et complexité langagière. Engageant ses partenaires (le contrebassiste suisse Christian Weber et son compatriote Eric Schaefer à la batterie) dans les méandres de compositions-à-tiroirs pleines de trompe-l’œil, de fausses symétries et de corridors secrets ouvrant soudain de lumineuses perspectives quand on pensait avoir irrémédiablement perdu le fil du discours, le pianiste, tant au niveau de l’écriture que de l’expression, a indéniablement de l’ambition et un sens de la forme globale qui, appliqué au trio, situe sa proposition bien au-delà du tout-venant. Mais ceci posé, comme tout m’a paru inutilement alambiqué et contraint dans l’exposition et grossièrement appuyé voire surligné en matière de résolution ! Mettant en œuvre un discours collectif ostensiblement virtuose visant à résoudre les (faux ?) problèmes qu’il s’est lui-même fabriqués, le trio peut certes impressionner par son cocktail survitaminé d’énergie et de haute technicité mais produit au final une musique désincarnée qui, alors même qu’une forme d’effusion néoromantique semble vouloir s’exprimer confusément au cœur de sa poétique, apparaît étonnamment figée à force d’être sous contrôle — cruellement dénuée de tout interplay, de tout lâcher-prise et de toute forme de respiration gestuelle.

Au sortir de cette heure-et-demi en apnée, l’arrivée sur scène du quintet de Louis Sclavis fit l’effet, par contraste, d’une véritable bouffée d’air frais. A la tête d’un tout nouveau groupe, constitué du trio de musiciens qui l’accompagne maintenant depuis 2015 (Benjamin Moussay au piano, Sarah Murcia à la contrebasse et Christophe Lavergne à la batterie) auquel est venu se greffer le jeune et très talentueux trompettiste Olivier Laisney, Louis Sclavis nous a révélé son nouveau répertoire, intitulé “India”, de façon beaucoup plus poétique que programmatique. Il aura suffi en effet de quelques thèmes pour que chacun comprenne et accepte qu’à l’instar de la Chine à l’orée de sa carrière de leader (1987, déjà…), l’Inde ici représentait moins pour Sclavis une thématique à décliner en pièces se référant explicitement à quelques éléments ou principes musicaux relevant de la culture indienne, qu’un “terrain de jeu”, un ferment à la création, un vecteur pour l’imaginaire. Tirant le meilleur parti de l’intégration de la trompette dans son univers en associant, dans des arrangements souvent à l’unisson, les couleurs fauves de l’instrument avec la chaleur boisée de ses diverses clarinettes, Sclavis nous a embarqué une fois de plus dans son monde enchanté, peuplé d’irrésistibles petites ritournelles aux charmes intemporels et animé de groove sensuels et très variés, magnifiquement mis en place par une section rythmique organique aussi virtuose qu’inspirée. Toujours aussi lyrique et physique dans ses interventions, constamment attentif au chant, aux rythmes du corps et de la voix, Louis Sclavis a rappelé, sans jamais sombrer dans la facilité, que la musique était aussi affaire de plaisir, de générosité, de partage et de sensibilité.

Stéphane Ollivier

En faisant se succéder sur scène deux formations transnationales imaginées par le saxophoniste polonais Maciej Obara et le batteur portugais Mario Costa le festival Jazzdor réaffirme son engagement militant en faveur d’une scène jazz européenne plus créative et décloisonnée que jamais.

“L’Europe est vaste…” plaisanta Philippe Ochem lors de sa présentation des deux concerts programmés ce samedi soir au Fossé des Treize, en énumérant les multiples nationalités des musiciens appelés à se côtoyer sur scène. Et s’il est vrai que le constat n’est pas neuf (le jazz au fil du temps s’est développé comme une sorte de terre d’accueil mondialisée intégrant chacun dans sa différence), il n’en est pas moins indéniable que la scène européenne contemporaine réalise aujourd’hui pleinement ce fantasme syncrétique en annihilant toutes les frontières (qu’elles soient géographiques, culturelles, générationnelles ou idiomatiques) en autant de prototypes parfaitement réjouissants.

C’est au quartet de Maciej Obara que revint l’honneur d’ouvrir la soirée. Formation phare du jazz polonais depuis plus d’une décennie, ce quartet, composé pour moitié de musiciens issus de la scène locale (son leader, le saxophoniste Maciej Obara et le pianiste Dominik Wania) et de représentants de la très prolifique école norvégienne (Ole Morten Vaagan à la contrebasse et Gard Nilssen à la batterie), a vu sa notoriété s’amplifier considérablement ces dernières années grâce à la publication de ses trois derniers disques sur le label ECM. Il n’en demeure pas moins très peu programmé en France et sa prestation était pour le moins attendue. Propulsé par une section rythmique beaucoup plus âpre et énergétique que dans les enregistrements, Maciej Obara a décliné toute l’étendue de sa palette expressive, plongeant sa sonorité acidulée dans des atmosphères fiévreuses au lyrisme intense mais aussi dans des séquences beaucoup plus abstraites et déconstructivistes, laissant flotter son phrasé soudain cotonneux sur les harmonies d’un piano omniprésent et d’une richesse de propositions extrêmement impressionnante. Car c’est indéniablement Dominik Wania qui s’est affirmé lors de ce concert la personnalité forte du quartet. Riche d’un touché lumineux et d’un phrasé délié alliant sophistication harmonique et précision rythmique, le pianiste, en participant toujours de la cohésion organique de l’ensemble, a fait la démonstration éblouissante de son talent, laissant transparaitre toute l’étendue d’une solide culture classique derrière une spontanéité de tous les instants. A l’orée de ses quarante ans et en pleine maturité artistique, Wania pourrait bien s’imposer comme l’une des grandes stars du piano contemporain.

C’est dans un tout autre registre esthétique, à la fois plus ludique et expérimental, que le jeune batteur portugais Mario Costa a engagé sa formation dans le concert suivant. Musicien très actif sur la jeune scène jazz de Porto, révélé en France au sein du quintet Sfumato d’Émile Parisien, Costa présentait ici son nouveau quartet réunissant autour de sa batterie vibratile, rien moins que Bruno Chevillon à la contrebasse, Benoît Delbecq aux piano et claviers et le légendaire trompettiste américain Cuong Vu, grand animateur de la scène downtown new-yorkaise dans les années 2000 et partenaire indispensable de Pat Metheny dans la décennie suivante. Cherchant, comme il l’a énoncé lui-même avec humour en présentant un des morceaux de son répertoire intitulé “Chromosome”, à composer avec le patrimoine génétique de chacun des musiciens réunis dans le groupe, Mario Costa a proposé dans ce concert très dense tout un kaléidoscope de genres, d’humeurs et de registres, reflétant au prisme de son écriture les qualités de ses partenaires. Passant de petite mélodies “pop“ acidulées pulsées de grooves très variés mettant en valeur la sonorité du groupe à des atmosphères plus expérimentales tout en jeux de textures diffractées voire à des séquences résolument jazz offrant à Benoît Delbecq et Cuong Vu l’occasion de très inspirées improvisations, la “musique multipolaire” de ce quartet délicieusement composite met en formes avec beaucoup de talent les innombrables orientations esthétiques simultanées se présentant aujourd’hui à un jeune musicien avide d’embrasser le monde dans sa globalité. Le résultat est aussi atypique que passionnant.

Stéphane Ollivier