Début 2019, le contrebassiste Barre Phillips, qui vient de nous quitter, avait dialogué avec l’un de ses grands admirateurs, son confrère Claude Tchamitchian. Un entretien croisé réalisé par Stéphane Ollivier lors du festival Les Émouvantes de Marseille.

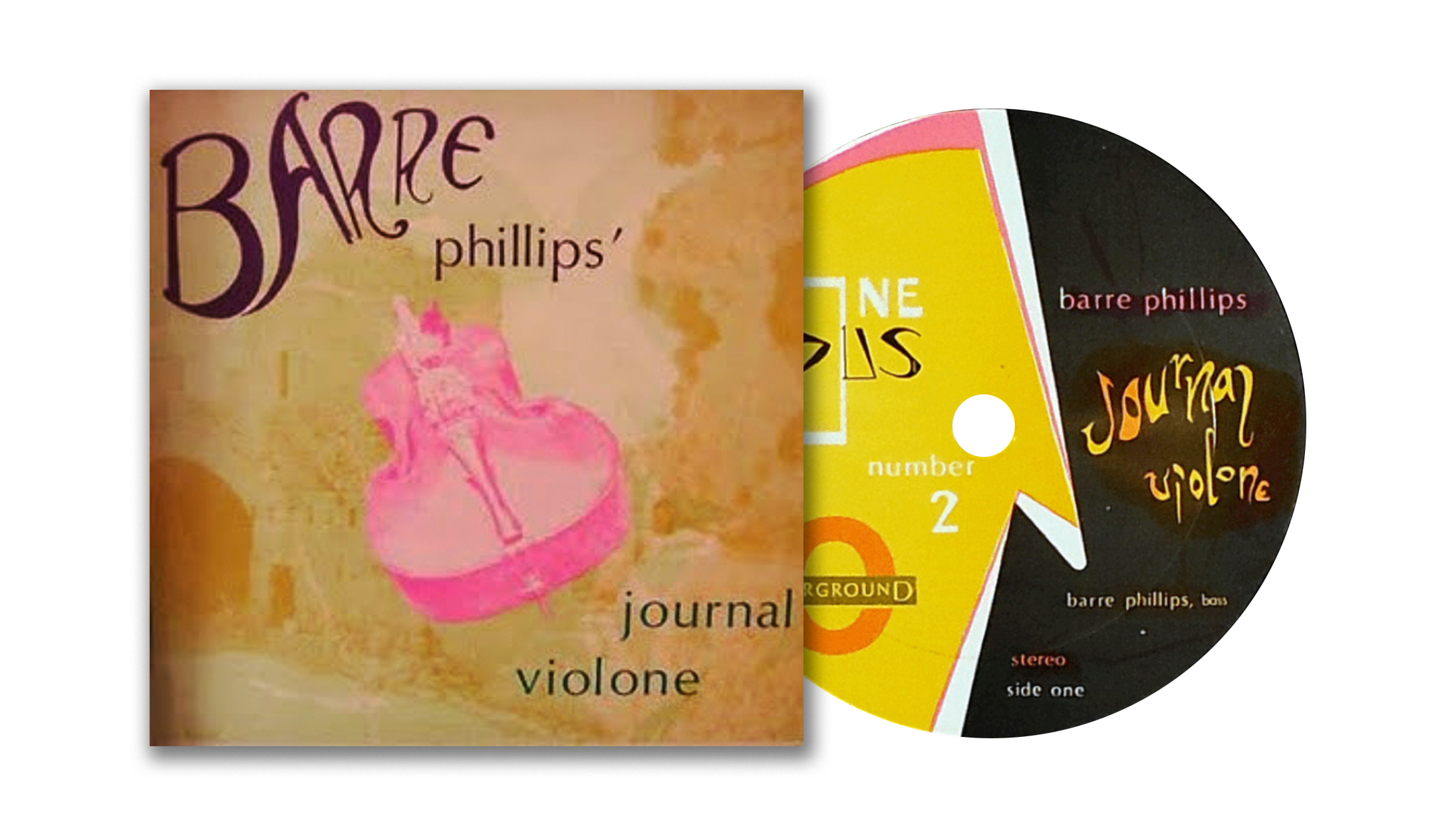

Stéphane Ollivier En 1968, Barre Phillips, vous enregistriez “Journal Violone”. Vous souvenez-vous de la genèse de ce projet ?

Barre Phillips C’était le fruit du hasard, je n’avais absolument pas l’intention de faire un disque en contrebasse solo ! Un de mes amis compositeur américain m’avait appelé pour travailler sur une composition électro-acoustique – à l’époque, le monde de la musique contemporaine était très ouvert, on commençait à s’intéresser à des instruments un peu méprisés comme la contrebasse. Je me suis donc retrouvé dans une église avec un ingénieur du son, et là, je me suis laissé aller, j’ai joué pendant une heure et demie en cherchant à explorer toutes les potentialités de l’instrument. Quand mon ami a entendu le résultat, il a trouvé ça tellement incroyable qu’il a refusé de l’utiliser pour lui et m’a proposé de le sortir tel quel sur son propre label ! Ce disque venait ponctuer un long processus d’émancipation de la contrebasse entamé depuis le début des années 1960.

Claude Tchamitchian Je pense exactement la même chose ! Barre possédait les fondamentaux, au niveau du tempo notamment, mais avait déjà une conception très élargie qui ne se limitait pas aux fonctions traditionnelles auxquelles le jazz assignait encore la contrebasse.

Barre Phillips J’ai toujours eu un pied dans le jazz et l’autre dans le classique. Ma chance est d’avoir été autodidacte, et d’avoir ainsi échappé aux censures de l’éducation traditionnelle. Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais cherché “ailleurs”. J’étais juste intéressé par ce qui se passait autour de moi…

Claude Tchamitchian Mais Barre, ce disque a marqué son époque, c’était quand même le premier du genre !

Barre Phillips Il ne s’est vendu qu’à 300 exemplaires aux Etats-Unis, pas plus… Ce n’est que cinq ans plus tard, suite aux rééditions européennes [“Journal Violone” a été réédité sous d’autres titres en Angleterre et en France, NDR] que j’ai commencé à constater que ce disque avait touché des gens un peu partout dans le monde…

Claude Tchamitchian Je me souviens qu’en 1975, j’avais 15 ans, l’époque des premiers grands chocs artistiques, et j’ai été ébloui quand j’ai découvert ce solo ! Quand j’en parle aux contrebassistes de ma génération, nous sommes tous unanimes pour considérer “Journal Violone” et “Amir” d’Henri Texier comme des pierres de touche dans l’histoire de la contrebasse jazz. Je parle de ça, et pourtant à l’époque je ne jouais pas : j’ai pris ma première basse à 20 ans, cet émerveillement était purement auditif. À cette époque, j’écoutais principalement du rock, mais via “Africa Brass” de John Coltrane, j’avais commencé à m’orienter vers le jazz. Mon initiation à cette musique s’est faite à travers la contrebasse par une suite d’illuminations : Paul Chambers dans le quintette de Miles Davis, Jimmy Garrison dans le quartette de Coltrane, Charles Mingus… “Journal Violone” a eu ce même effet sur moi. C’était inouï pour moi, qui était alors en pleine période de découverte et n’avait pas beaucoup de références… Je me suis senti littéralement transporté dans un nouveau monde, sans aucun code pour le déchiffrer. Je suis persuadé que ça a décidé de ma vocation.

Stéphane Ollivier Et vous, Barre, cette expérience du solo a-t-elle été l’amorce d’un nouvel élan dans votre carrière ?

Barre Phillips Suite à “Journal Violone”, le metteur en scène de théâtre Antoine Bourseiller, avec qui je travaillais à l’époque au sein d’un quartette composé de Marion Brown, Steve McCall et Gunter Hampel, m’a proposé de continuer de collaborer avec lui sur un nouveau spectacle, mais cette fois en solo. J’ai profité de cette situation pour continuer d’expérimenter ce travail sur l’instrument. J’étais sur scène, non amplifié, parfois éclairé, parfois non, et c’est moi qui décidais des moments où je devais jouer, et de la durée des interventions. Je ne parlais pas encore français à l’époque, je ne comprenais pas le sens du texte, je ne

travaillais que sur les rythmes et les sons de la langue. Je proposais chaque soir quelque chose de différent, c’était passionnant. Après ces représentations, Bourseiller m’a organisé une petite tournée en solo dans le réseau des maisons de la culture. Mon programme se composait alors en partie de pièces écrites, notamment du Jean-Sébastien Bach, et en partie d’improvisations. Je n’étais pas encore en mesure de proposer une heure d’improvisation totale. Mais le processus était lancé, et il allait de fait prendre de plus en plus de place dans ma vie. Tout cela m’a ouvert sur mes mondes intérieurs.

Stéphane Ollivier Claude, quand vous vous êtes finalement décidé à enregistrer à votre tour en solo, quels étaient vos références ?

Claude Tchamitchian Les trois contrebassistes qui m’ont le plus marqué dans ma vie sont Barre, Dave Holland et Henri Texier. Au-delà de leurs différences, ce qui m’attirait chez eux, c’était leur approche orchestrale de l’instrument. Dès mon premier disque solo, “Jeux d’enfants”, je me souviens avoir cherché à travers des pièces très courtes différentes façons d’être mélodique, en mettant en oeuvre une deuxième voix d’accompagnement dans une perspective orchestrale. Il m’aura fallu un certain temps pour arriver au deuxième solo, “Another Childhood”, mais il peut s’entendre comme une sorte d’aboutissement de cette esthétique. Le nouveau solo qui vient de sortir rompt avec cette tradition, et a pour ambition d’expérimenter un langage qui m’est vraiment personnel…

Stéphane Ollivier À l’aune de vos deux derniers disques en solo, comment jugez-vous l’évolution de ce “langage personnel” ?

Barre Phillips Ça faisait quinze ans que je n’avais pas enregistré en solo, et j’ai senti que le moment était venu de le faire une dernière fois avant de ne plus en avoir la force. Pour “End To End”, j’ai beaucoup travaillé en amont, mais une fois en studio je me suis aperçu que tout ce que j’avais prévu ne correspondait plus du tout avec qui j’étais aujourd’hui. Avec Manfred Eicher [le producteur d’ECM, NDR], nous sommes allés à l’essentiel. En quelques heures, j’ai enregistré une douzaine de pièces courtes totalement improvisées que Manfred a organisées avec un sens de la dramaturgie extraordinaire. Avec l’âge, je crois avoir compris que la musique que l’on joue correspond autant à ce qu’on a envie de faire qu’à ce que l’on est capable de faire. C’est ce travail intime – et jamais terminé – qu’on peut nommer “langage personnel”…

Claude Tchamitchian J’ai moi aussi fait considérablement évoluer mon approche pour “Spirit”. Jusqu’à maintenant, quand je composais, j’avais une idée générale qui prenait corps en un lent work in progess. Mais pour la première fois, j’ai entendu dans les moindres détails un univers sonore cohérent, et mon travail a consisté à trouver comment le traduire à la contrebasse. Je me suis vite rendu compte que j’entendais des intervalles, qu’il était impossible de jouer avec une basse traditionnelle, et qu’il fallait que j’innove dans mon langage en changeant ma façon d’accorder l’instrument et mes techniques de jeu. C’est en ce sens qu’“In Spirit” est vraiment une étape essentielle dans ma maturation personnelle.

Photos : François Guéry, X/DR.

C’est un plateau de stars avérées du jazz européen contemporain qu’avait concocté Philippe Ochem pour cette soirée franco-allemande organisée “hors-les-murs” dans le cadre du dispositif Jazzpassage qui depuis 20 ans consacre l’entente fraternelle entre le festival Jazzdor et le Kulturburö de la ville allemande d’Offenburg.

Vu l’accueil enthousiaste que lui réserva la salle à l’issue d’une prestation aussi dense que virtuose j’ai quelque scrupule à avouer que le concert de Michael Wollny m’a déçu. A la tête d’un orchestre soudé par des années de travail et de complicité Wollny y a certes décliné tous les attendus d’un “art du trio” très réfléchi (voire conceptuel) et parfaitement personnel dans sa façon de ne jamais dissocier intensité lyrique et complexité langagière. Engageant ses partenaires (le contrebassiste suisse Christian Weber et son compatriote Eric Schaefer à la batterie) dans les méandres de compositions-à-tiroirs pleines de trompe-l’œil, de fausses symétries et de corridors secrets ouvrant soudain de lumineuses perspectives quand on pensait avoir irrémédiablement perdu le fil du discours, le pianiste, tant au niveau de l’écriture que de l’expression, a indéniablement de l’ambition et un sens de la forme globale qui, appliqué au trio, situe sa proposition bien au-delà du tout-venant. Mais ceci posé, comme tout m’a paru inutilement alambiqué et contraint dans l’exposition et grossièrement appuyé voire surligné en matière de résolution ! Mettant en œuvre un discours collectif ostensiblement virtuose visant à résoudre les (faux ?) problèmes qu’il s’est lui-même fabriqués, le trio peut certes impressionner par son cocktail survitaminé d’énergie et de haute technicité mais produit au final une musique désincarnée qui, alors même qu’une forme d’effusion néoromantique semble vouloir s’exprimer confusément au cœur de sa poétique, apparaît étonnamment figée à force d’être sous contrôle — cruellement dénuée de tout interplay, de tout lâcher-prise et de toute forme de respiration gestuelle.

Au sortir de cette heure-et-demi en apnée, l’arrivée sur scène du quintet de Louis Sclavis fit l’effet, par contraste, d’une véritable bouffée d’air frais. A la tête d’un tout nouveau groupe, constitué du trio de musiciens qui l’accompagne maintenant depuis 2015 (Benjamin Moussay au piano, Sarah Murcia à la contrebasse et Christophe Lavergne à la batterie) auquel est venu se greffer le jeune et très talentueux trompettiste Olivier Laisney, Louis Sclavis nous a révélé son nouveau répertoire, intitulé “India”, de façon beaucoup plus poétique que programmatique. Il aura suffi en effet de quelques thèmes pour que chacun comprenne et accepte qu’à l’instar de la Chine à l’orée de sa carrière de leader (1987, déjà…), l’Inde ici représentait moins pour Sclavis une thématique à décliner en pièces se référant explicitement à quelques éléments ou principes musicaux relevant de la culture indienne, qu’un “terrain de jeu”, un ferment à la création, un vecteur pour l’imaginaire. Tirant le meilleur parti de l’intégration de la trompette dans son univers en associant, dans des arrangements souvent à l’unisson, les couleurs fauves de l’instrument avec la chaleur boisée de ses diverses clarinettes, Sclavis nous a embarqué une fois de plus dans son monde enchanté, peuplé d’irrésistibles petites ritournelles aux charmes intemporels et animé de groove sensuels et très variés, magnifiquement mis en place par une section rythmique organique aussi virtuose qu’inspirée. Toujours aussi lyrique et physique dans ses interventions, constamment attentif au chant, aux rythmes du corps et de la voix, Louis Sclavis a rappelé, sans jamais sombrer dans la facilité, que la musique était aussi affaire de plaisir, de générosité, de partage et de sensibilité.

Stéphane Ollivier

En faisant se succéder sur scène deux formations transnationales imaginées par le saxophoniste polonais Maciej Obara et le batteur portugais Mario Costa le festival Jazzdor réaffirme son engagement militant en faveur d’une scène jazz européenne plus créative et décloisonnée que jamais.

“L’Europe est vaste…” plaisanta Philippe Ochem lors de sa présentation des deux concerts programmés ce samedi soir au Fossé des Treize, en énumérant les multiples nationalités des musiciens appelés à se côtoyer sur scène. Et s’il est vrai que le constat n’est pas neuf (le jazz au fil du temps s’est développé comme une sorte de terre d’accueil mondialisée intégrant chacun dans sa différence), il n’en est pas moins indéniable que la scène européenne contemporaine réalise aujourd’hui pleinement ce fantasme syncrétique en annihilant toutes les frontières (qu’elles soient géographiques, culturelles, générationnelles ou idiomatiques) en autant de prototypes parfaitement réjouissants.

C’est au quartet de Maciej Obara que revint l’honneur d’ouvrir la soirée. Formation phare du jazz polonais depuis plus d’une décennie, ce quartet, composé pour moitié de musiciens issus de la scène locale (son leader, le saxophoniste Maciej Obara et le pianiste Dominik Wania) et de représentants de la très prolifique école norvégienne (Ole Morten Vaagan à la contrebasse et Gard Nilssen à la batterie), a vu sa notoriété s’amplifier considérablement ces dernières années grâce à la publication de ses trois derniers disques sur le label ECM. Il n’en demeure pas moins très peu programmé en France et sa prestation était pour le moins attendue. Propulsé par une section rythmique beaucoup plus âpre et énergétique que dans les enregistrements, Maciej Obara a décliné toute l’étendue de sa palette expressive, plongeant sa sonorité acidulée dans des atmosphères fiévreuses au lyrisme intense mais aussi dans des séquences beaucoup plus abstraites et déconstructivistes, laissant flotter son phrasé soudain cotonneux sur les harmonies d’un piano omniprésent et d’une richesse de propositions extrêmement impressionnante. Car c’est indéniablement Dominik Wania qui s’est affirmé lors de ce concert la personnalité forte du quartet. Riche d’un touché lumineux et d’un phrasé délié alliant sophistication harmonique et précision rythmique, le pianiste, en participant toujours de la cohésion organique de l’ensemble, a fait la démonstration éblouissante de son talent, laissant transparaitre toute l’étendue d’une solide culture classique derrière une spontanéité de tous les instants. A l’orée de ses quarante ans et en pleine maturité artistique, Wania pourrait bien s’imposer comme l’une des grandes stars du piano contemporain.

C’est dans un tout autre registre esthétique, à la fois plus ludique et expérimental, que le jeune batteur portugais Mario Costa a engagé sa formation dans le concert suivant. Musicien très actif sur la jeune scène jazz de Porto, révélé en France au sein du quintet Sfumato d’Émile Parisien, Costa présentait ici son nouveau quartet réunissant autour de sa batterie vibratile, rien moins que Bruno Chevillon à la contrebasse, Benoît Delbecq aux piano et claviers et le légendaire trompettiste américain Cuong Vu, grand animateur de la scène downtown new-yorkaise dans les années 2000 et partenaire indispensable de Pat Metheny dans la décennie suivante. Cherchant, comme il l’a énoncé lui-même avec humour en présentant un des morceaux de son répertoire intitulé “Chromosome”, à composer avec le patrimoine génétique de chacun des musiciens réunis dans le groupe, Mario Costa a proposé dans ce concert très dense tout un kaléidoscope de genres, d’humeurs et de registres, reflétant au prisme de son écriture les qualités de ses partenaires. Passant de petite mélodies “pop“ acidulées pulsées de grooves très variés mettant en valeur la sonorité du groupe à des atmosphères plus expérimentales tout en jeux de textures diffractées voire à des séquences résolument jazz offrant à Benoît Delbecq et Cuong Vu l’occasion de très inspirées improvisations, la “musique multipolaire” de ce quartet délicieusement composite met en formes avec beaucoup de talent les innombrables orientations esthétiques simultanées se présentant aujourd’hui à un jeune musicien avide d’embrasser le monde dans sa globalité. Le résultat est aussi atypique que passionnant.

Stéphane Ollivier