Le vendredi 18 juillet 2014 au New Morning, quatre super-héros du jazz en fusion et leur nouvelle amie sont venus rejouer l’intégralité d’“Heavy Metal Be-Bop”, authentique album culte s’il en est : Randy Brecker, trompette, Barry Finnerty, guitare, Neil Jason, basse, Terry Bozzio, batterie et Ada Rovatti, saxophone ténor.

New York, 15 mars 1962 : sous les bons auspices du producteur Nesuhi Ertegun, Mose Allison enregistre l’une des chansons de son prochain 33-tours Atlantic. Elle lui donnera son titre : I Don’t Worry About A Thing. Paroles géniales, refrain accroche-tympan, swing contagieux, c’est un petit bijou d’invention.

Paris, vendredi 18 juillet 2014 : sur la scène du New Morning, le guitariste Barry Finnerty, dont on ne connaissait pas les talents de chanteur, interprète avec gourmandise I Don’t Worry About A Thing après avoir confessé son admiration pour Mose Allison et pris le soin d’en traduire le titre en français (la classe).

Ce soir, ladies dans gentlemen, The Brecker Brothers Band Reunion va donc rejouer “Heavy Metal Be-Bop”, trente-sept ans après ! [Cet album live qu’on peut sans ciller qualifier de légendaire a été gravé un soir de folie à Roslyn, Long Island, NDR.] Et voilà donc que Barry Finnerty chante du Mose Allison ! Mais c’est ce genre de petite surprise qui rend un concert qu’on pouvait craindre prévisible – tsunami électrique, soli en cascade, morceaux joués dans le même ordre que sur le disque, etc. – en une soirée fort agréable, voire, ô surprise, émouvante.

Deux heures plus tôt, lors du soundcheck, après lui avoir remis le Jazzmag où figure son interview (« Waow, il y a des photos de Miles… »), on avouait à Terry Bozzio la joie que l’on éprouvait à le voir enfin jouer sur scène ce répertoire – en 1977, votre humble serviteur avait l’âge de collectionner frénétiquement les figurines Panini, pas encore les vinyles des Brecker Brothers. Réponse du batteur qui fait rêver tous les batteurs : « Well, you know, on ne joue plus comme en 1977… »

Il avait raison. Mais rassurez-vous : ce que Randy Brecker, Barry Finnerty, Neil Jason et Terry Bozzio ont “perdu” – tout est relatif… – en énergie brute, ils l’ont gagné en feeling et en profondeur. Le temps des excès de toutes sortes est loin, et ces vétérans cools du jazz électrique distillent leur phénoménal savoir-jouer avec la sagesse des vieux lions.

Un mot sur la saxophoniste Ada Rovatti, dont la qualité numero uno est de ne pas singer le Grand Absent, Michael, le petit-frère, Michael BRECKER. Pourtant, comme dans un effet de palimpseste, on (ré)entend fatalement les soli historiques du Maître disparu à travers ses propres improvisations. Mais, grâce à la présence somme toute rassurante du grand-fère à ses côtés (qui est aussi son mari dans la vie), elle impose sa manière, sobre et efficace, sans esbrouffe. Elle laisse suffisamment de place à nos souvenirs et à notre imagination, quitte, tout de même, à aligner quelques citations bienvenues dans le stop chorus de Funky Sea, Funky Dew. Qu’elle en soit remerciée.

Sinon, à l’exception de Squids, l’intégralité d’“Heavy Metal Be-Bop” a été jouée, le slystonien et proto-rap East River y-compris (liste des bonus tracks ci-après). Et Some Skunk Funk, et Some Skunk Funk ?! En introduisant ce désormais standard fourré à la nitroglycérine, Randy Brecker s’amusait des 4537 versions figurant sur YouTube (dont une à la flûte à bec, me souffle mon voisin de droite, Paul J., l’homme aux Pim’s Cakes qui ne fondent jamais), promettant de battre un nouveau record de vitesse. Aucun procès verbal ne fut cependant dressé, et c’est tant mieux.

Set list

Sponge (Randy Brecker)

The First Tune Of The Set (Randy Brecker)

Straphangin’ (Michael Brecker)

Mikey B (Barry Finnerty)

Some Skunk Funk (Randy Brecker)

Rocks (Randy Brecker)

Ghost Stories (Ada Rovatti)

I Don’t Worry About A Thing (Mose Allison)

Funky Sea, Funky Dew (Michael Brecker)

East River (Neil Jason / Kash Money / Mazur)

Rappel :

Inside Out (Randy Brecker)

Ce 16 avril, le New Morning ouvrait pour la première fois ses portes, avec Art Blakey et ses Jazz Messsengers, parmi lesquels un certain Wynton Marsalis (on fête bientôt les 45 ans de ce club légendaire dans nos pages papier) .

En ce mois d’avril de nouveaux lieux faisaient leur apparition dans l’agenda des concerts du mois tant de Jazz Hot que de Jazz Magazine. Le premier compte rendu concernant le New Morning dans Jazz Hot par Jerome Reese à l’occasion un concert de Dave Liebman avec John Scofield en vedette (le 17 ou le 18, peut-être les deux), s’ouvrait sur ce constat, rappelant le déménagement de la Chapelle des Lombards vers la rue de Lappe et la réouverture du Club Saint-Germain, rue Saint Benoît, rebaptisé le Bilboquet. C’était ne rien dire de la création par Gérard Terronès d’un nouveau lieu pour le jazz au Quatre Temps de la Défense, Jazz Unité. On ne parlait pas encore du Sunset rue des Lombards, mais le Dreher était encore là, Place du Châtelet.

Au sortir de son concert, Dave Liebman avait déclaré que le New Morning était, avec le Montmartre de Copenhague, le meilleur club où il n’avait jamais joué. Il s’en était pourtant fallu de quelques détails d’ordre sécuritaire pour qu’il n’y joue pas, l’autorisation d’ouverture ayant fait défaut pour les concerts d’ouverture des 3 et 4 avril avec Richie Havens : nous y avions trouvé porte close. Jazz Magazine annonçait ensuite Ron Carter Quartet le 6 avril, Chet Baker Quartet le 7, Martial Solal, Lee Konitz, Cesarius Alvim et Daniel Humair les 8 et 9… Mais c’est seulement le 16 que les portes s’ouvrirent enfin et que nous sommes enfin entrés perplexes parmi le noir anthracite de ses murs, sur cette moquette en gros coco et sous un réseau de gaines techniques que révélait l’absence de faux plafond, dans ce qui nous apparut d’abord comme un ancien atelier, hangar ou entrepôt, avant que nos yeux habitués ne distinguent le bar, les sièges en contrebas du long et large couloir d’entrée prolongée de part et d’autre par deux sortes de coursives, et face à nous, en fond de scène, blanc sur fond noir, les mots “New Morning Live”.

Mes souvenirs sont flous, mais restent ces quelques photos. J’avais encore peu fréquenté “ce vrai jazz” dont Blakey était désormais le parrain. Il faut dire que sa discographie et sa carrière n’avait pas été d’une grande lisibilité après son départ de chez Blue Note en 1964, et le départ des figures historiques Lee Morgan, Freddie Hubbard, Curtis Fuller, Wayne Shorter, Cedar Walton et Reggie Workman. Je me souviens qu’à la fin des années 1970, j’avais eu mon premier vrai contact en concert avec cette tradition – ou plutôt sa renaissance – lors de concerts organisés par Martin Meissonnier dans un cinéma près de la place de la République. Autant de révélations avec le quartette Eastern Rebellion de Cedar Walton (où Bob Berg venait de remplacer George Coleman auprès du vénérable Sam Jones et du rayonnant Billy Higgins) et les nouveaux Jazz Messengers de Blakey (dont les “Gypsy Folktales” n’avait pas tardé par à rejoindre les deux “Eastern Rebellion” dans ma petite discothèque). Ce nouvel orchestre se faisait l’annonciateur d’un renouveau, avec Valeri Ponomarev (trompette), Bobby Watson (sax alto), Dave Schnitter (sax ténor), Walter Davis Jr. (qui faisait là figure d’ancêtre, mais à Paris, c’était probablement James Williams qui avait pris sa place au piano), Dennis Irvwin (ou peut-être Cameron Brown à la contrebasse).

Au New Morning, ce 16 avril 1981, restait Bobby Watson, au côté de Billy Pierce au ténor, Wynton Marsalis à la trompette, James Williams au piano, Charles Farmbrough (contrebasse), des musiciens que l’on verrait beaucoup désormais, et avec lesquels Blakey (ayant trouvé lui aussi porte close le 10 au New Morning) avait enregistré quatre jours plus tôt à Paris-même, l’“Album of the Year” pour le redoutable tourneur Wim Wigt et son label Timeless.

On parlait déjà beaucoup de Wynton Marsalis depuis la retransmission télévisée du concert de l’été à Antibes, dans une version agrandie des Jazz Messengers. Le souvenir que je garde de ce tout jeune homme de 19 ans (souvenir peut-être indirect, tributaire de commentaires entendus, ou d’impressions personnelles ultérieures), c’était celui d’une époustouflante technique, très froide, sans âme… sauf lorsqu’il prenait son temps dans les ballades (1).

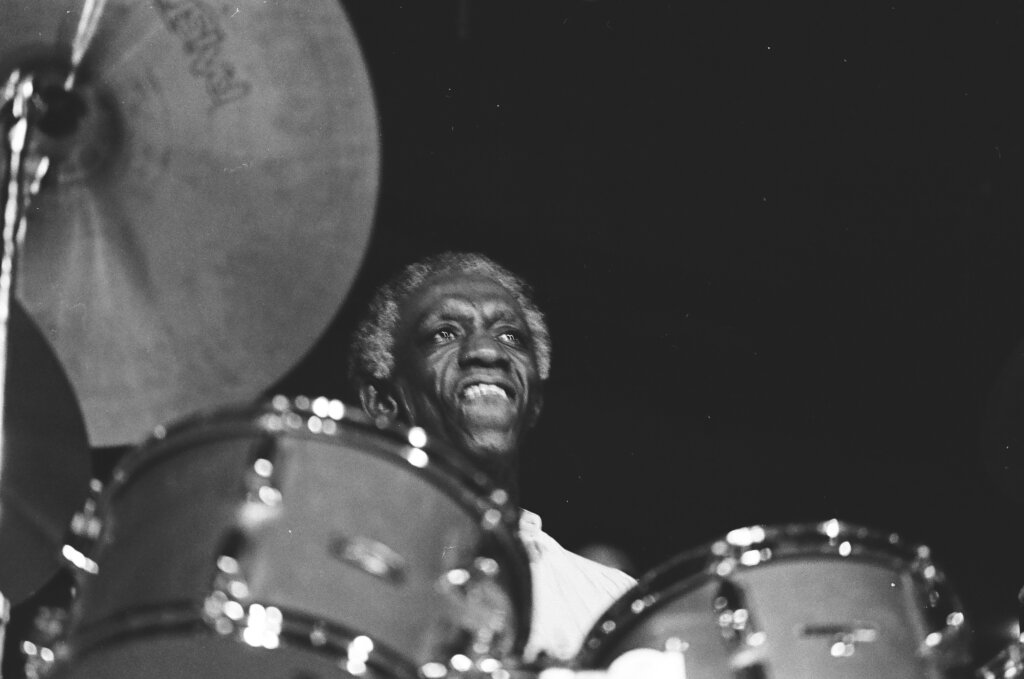

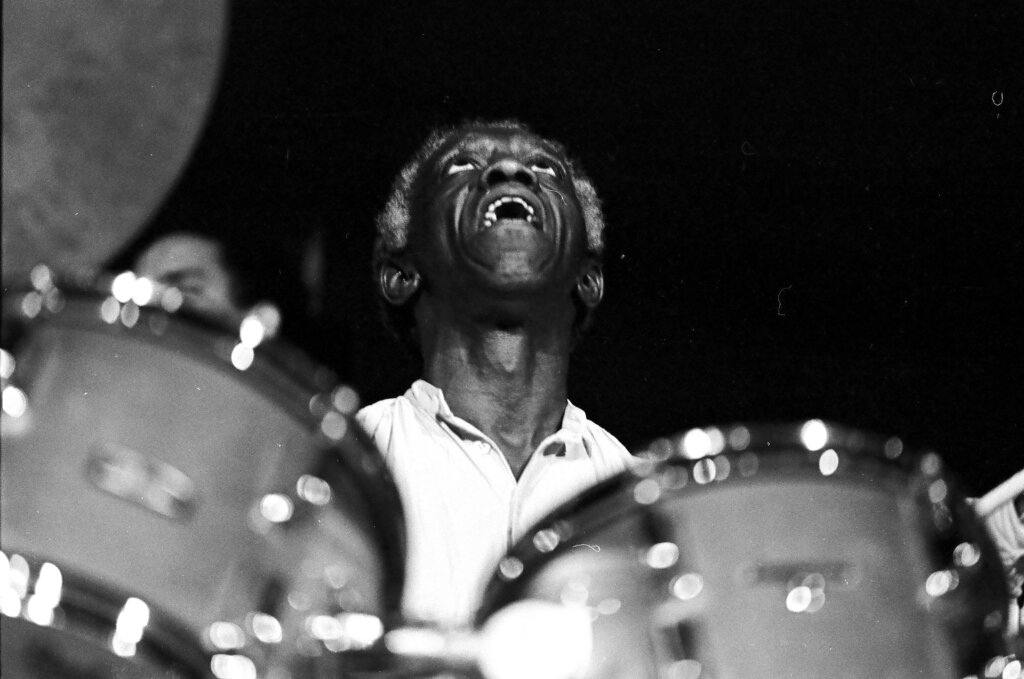

Et si mon objectif s’est attardé sur le jeune prodige, je l’ai beaucoup dirigé vers Blakey, pour faire des photos que beaucoup d’autres ont faites, ce visage de Vulcain devant ses forges, les traits burinés dans le cuir du visage ruisselant de sueur, la dentition crispée par l’effort, ou comme avalée par le gouffre noir de sa bouche en extase lorsqu’il révulse son regard vers les cieux invoquant les Dieux du swing. J’avais arraché un photo pleine page de cette espèce à l’un de mes numéros de Jazz Hot pour la coller aux murs de ma chambre, Je crois qu’elle était de Jean-Pierre Leloir. Et moi aussi je l’avais faite. Franck Bergerot

(1) C’est ce qu’on disait de Marsalis et son My Funny Valentine en quartette lors du concert de Blakey à Antibes, qui avait laissé une telle impression au public d’Antibes et que j’avais vu à l’époque à la télé. Je le revisionne en ligne. Péché de jeunesse : un très belle technique, singeant paradoxalement Miles qui en avait plus qu’on n’a aimé le dire, de la technique, mais qui n’en jouait pas ainsi, toujours au service d’une dramatisation du discours hélas un peu trop singée dans cette Funny Valentine abordée par le jeune Wynton. Il fera mieux quelques années plus tard. Restons patient !

Fait rare, ce grand guitariste avait parlé sans fard de sa jeunesse et de son ascension dans les années 1970. Rencontre avec Mike Stern, alias “Fat Time”.

Par Fred Goaty

Paris, juillet 1987. Qu’ils étaient longs les couloirs du Grand Hôtel… Pour aller retrouver Mike Stern dans sa chambre, Dany Michel et moi les arpentions fébrilement – enfin, surtout moi, car c’était ma première interview pour Jazzmag ! Pendant les balances de son premier concert avec le quintette de Michael Brecker au New Morning (où ils étaient restés toute la semaine, quelle époque !), il avait gentiment répondu à ma demande : « Yeah man, no problem, after the gig, at the hotel… » Sympa ce Mike Stern, et pas la grosse tête, s’était-on dit, pour un guitariste de son calibre, qui avait gravé le solo incendiaire de Fat Time avec Miles Davis, joué avec Jaco Pastorius, et qui venait de publier l’électrisant “Upside Downside”…

Trente-cinq ans plus tard, Miles Davis, Michael Brecker et Jaco Pastorius ne sont plus de ce monde, mais Mike Stern, heureusement, est toujours là, et hormis la couleur des cheveux – il n’y a pas que ses solos qui ne manquent pas de sel –, il n’a pas changé d’un iota. Toujours aussi chaleureux, souriant et enthousiaste, et prompt à évoquer sans ciller les bons et les mauvais moments de sa vie de musicien. Mais c’est évidemment sur les bons qu’il préfère s’attarder, même si à l’instar de ses confrères John Scofield ou Bill Frisell, autres grands guitaristes doublés de grands modestes, il n’est pas si facile de lui faire avouer qu’il est tout de même un instrumentiste qui compte dans le jazz de ces trente dernières années. Mike Stern aurait pu mal finir avant même d’avoir commencé : voilà pourquoi, sans doute, il préfère se réjouir du temps présent, de jouer, jouer et jouer encore, en appréciant à sa juste valeur son « incroyable chance » de pouvoir vivre de sa passion.

“Vous êtes l’un des grands stylistes de la guitare, un Maître pour certains… On me dit ça parfois, oui, et c’est un honneur, mais franchement je ne pense jamais à ça. On m’a même décerné un prix l’autre jour, je suis une “Légende Certifiée” désormais ! Avec des types comme Les Paul… C’est bizarre, vraiment, car je ne suis qu’un guitariste parmi tant d’autres…”

Je me souviens qu’entre 1984 et 1986 environ, on avait un peu perdu votre trace. Disons, entre votre départ du groupe de Miles Davis et la publication d’“Upside Downside”… Hmm, je n’ai jamais cessé de jouer, mais j’ai dû arrêter de tourner pendant un certain temps, parce que, comment dire… il le fallait ! J’avais vraiment besoin de me calmer un peu, de rester tranquillement chez moi. Je ne jouais plus qu’au 55 Bar, à New York. Trente ans après, j’y joue encore d’ailleurs, chaque lundi et chaque mercredi. Wayne Krantz n’y joue plus, non, mais moi si, et je suis même celui qui y joue depuis le plus grand nombre d’années. Personne n’a joué aussi longtemps que moi au 55 ! J’adore cet endroit. Des gens ont fini par croire que j’en étais le propriétaire, mais pas du tout ! Au début, tout le monde me disait : « Ne va pas jouer là-bas, il ne vont pas te filer un cent ! » Aujourd’hui, tout le monde veut jouer au 55… À Boston, il y avait aussi des endroits comme ça, où l’on pouvait jouer, vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne paye pas de jouer dans les lieux comme ça, mais quel plaisir… Il y a de moins en moins d’endroits comme ça, la plupart des clubs ferment ! Il y avait plus d’une centaine de clubs de jazz à New York vers la fin des années 1950, et aujourd’hui tout juste une trentaine. Si peu de clubs dans une si grande ville, c’est terrible. D’un autre côté, les écoles de musique sont pleines ! Où vont-ils jouer, hein ? Comment gagner sa vie quand tout est gratuit sur You Tube ? En ce moment, on est revenu à la conquête de l’Ouest. Plus rien n’est régulé, c’est fou… Il faut absolument que la piraterie sur le Net soit stoppée. Comment ? Je ne sais pas ! Moi, j’ai beaucoup de chance, j’ai un bon contrat. C’est important pour moi de continuer à faire des disques, j’ai beaucoup appris pendant l’enregistrement de mon dernier, “All Over The Place”… J’ai l’impression de ne toujours rien savoir. Je veux dire : rien, que dalle…

De quoi êtes-vous le plus fier après plus de quarante ans dans le music business ? D’être dans le music business ! Sérieusement, je ne pourrais jamais être fier de quoi que ce soit, car ce n’est pas à moi de juger ce que je fais. Fier, non, mais heureux, oui. O.k., s’il fallait vraiment être fier d’une chose, ce serait de ma faculté de vouloir constamment apprendre. Je ne considère jamais que les choses sont acquises. Faire ce qui me passionne et être payé pour ça, c’est le plus grand des privilèges. J’adooore jouer de la guitare et faire de la musique, c’est aussi simple que ça.

Vous êtes l’un des grands stylistes de la guitare, un Maître pour certains… On me dit ça parfois, oui, et c’est un honneur, mais franchement je ne pense jamais à ça. On m’a même décerné un prix l’autre jour, je suis une “Légende Certifiée” désormais ! Avec des types comme Les Paul… C’est bizarre, vraiment, car je ne suis qu’un guitariste parmi tant d’autres…

Mais quand vous rencontrez d’autre grands guitaristes, vous sentez bien que vous faites partie d’une sorte de communauté… Oui, Sco [John Scofield] par exemple, il aimerait bien rejouer avec moi d’ailleurs…

Certes, mais Sco est aussi humble que vous, ça ne compte pas… Quand vous croisez des légendes comme Jeff Beck, vous vous parlez ? Mais oui… J’ai joué le même soir que lui l’an dernier. On se connaît, il sait qui je suis. Moi je me disais : « Waow, Jeff Beck, le mec que j’écoutais quand j’étais petit, tout ça… » Mais franchement, il est cool… Jim Hall est très sympa aussi, lui aussi on sent qu’il aime simplement jouer, comme Bill Frisell.

Et Miles ? Miles Davis était beaucoup plus doux et chaleureux qu’on pouvait le croire. Et lui aussi était très peu sûr de lui. On parlait très souvent. Quand j’ai réussi à enfin être sobre, il était vraiment content pour moi [il imite la voix cassée de Miles] : « Hey, tu dois être un sacré costaud de motherfucker pour avoir réussi à devenir sobre.. – Tu sais, Miles, je ne sais pas si c’est une histoire de force, mais surtout d’humilité, j’ai compris que je ne pouvais plus mener ma vie comme ça. » Pour m’en sortir, je suis allé aux réunions des A.A., les Alcooliques Anonymes. Miles aussi y est allé ! Je me souviens lui avoir demandé comment ça s’était passé : « J’ai eu une très mauvaise note ! J’ai foiré ! » Il a vu un psy également, et il voulait que j’aille le voir aussi. Il voulait que je prenne de la méthadone, mais je n’y tenais pas, je m’en suis sorti autrement. Miles avait arrêté de boire, et les drogues dures, mais il n’a jamais réussi à être totalement sobre, il prenait toutes sortes de médicaments, il voyait quatre docteurs à la fois qui ne se connaissaient pas. « Anxiety is a motherfucker » disait-il…

Pourquoi tant de musiciens finissent-ils par se droguer ? Je ne sais pas… Les acteurs aussi tombent souvent là-dedans. C’est une question de sensibilité, ils essayent d’échapper à la réalité. Bien sûr, c’est la plus mauvaise des choses à faire. C’est terrible. La drogue, c’est le pire des ass kickers. Être accro, c’est une catastrophe, et…[Oups, les piles du dictaphone tombent en rade. Merci à Jibéhem qui nous a ravitaillés en quelques minutes. Pendant cet interlude forcé, nous avons continué de remonter dans le temps, la salade verte était bonne et Mike Stern se sentait bien, et pour une fois il ne rechignait pas trop à parler de lui…] J’ai grandi à Washington D.C., oui, jusqu’à mes 14 ans. C’était cool, il y avait seulement vingt pour cent de Blancs, mais c’est malgré tout difficile pour les Noirs. Mes parents ont divorcé quand j’avais 3 ans. Mon vrai nom est Sedgwick, mais quand j’ai été adopté, j’ai pris légalement le nom de mon beau-père, Stern. Mon vrai père ne voulait plus rien payer, et il avait une autre famille… Ma demi-sœur est actrice, et mon beau-frère est Kevin Bacon. Mais on a mis longtemps avant de tous se connaître… J’ai joué dans un groupe de rock quand j’avais douze ans avec mon frère. Ma mère chantait et jouait du piano, alors j’en jouais un peu aussi. J’aimais le rock, le blues, et le son Motown, Aretha Franklin… Oui, j’ai vu les Beatles au Ed Sullivan Show, bien sûr ! C’était dément. Mais la guitare m’a vite happé. J’ai appris à l’oreille, avec des disques, la radio. J’ai d’abord eu une guitare acoustique avec des cordes en nylon, puis une électrique, une Strat’. À 14 ans, je prenais déjà des drogues dures – vous pouvez l’imprimer, je m’en fiche –, j’avais des problèmes psychologiques… Et puis c’étaient les sixties, man ! Tout le monde prenait de la drogue ! À force de rentrer toujours tard, mes parents se sont méfiés… Et ils ont su. Ils m’ont mis dans un hôpital psychiatrique. Je me sauvais tout le temps, et de toute façon ils ne pouvaient pas garder les enfants plus de quarante-huit heures…Puis on m’a collé dans un autre, et un autre… Je n’étais pas fou – j’étais assez intelligent pour ne pas l’être –, mais j’étais drogué. J’ai servi de cobaye en fait, et je suis resté deux ans, jusqu’à mes 16 ans, entouré de vrais dingues ! (« Real crazy motherfuckers. ») J’avais ma guitare, oui, heurusement… À la cantine, il y avait un mec qui croyait être sur un bateau. Tous les midis, il me demandait : « Puis-je monter à bord, sir ? » Puis il ajoutait : « Je suis sur ce bateau depuis dix ans, comment se fait-il que nous ne soyons toujours pas arrivés en Europe ? » Vous voyez le genre ? Jack Nicholson dans Vol Au-Dessus d’Un Nid de Coucous, c’était moi ! C’était vraiment l’époque où beaucoup de gamins prenaient des drogues, et les médecins ne savaient pas quoi faire, c’est pour ça qu’on restait si longtemps enfermé. Aujourd’hui, on ne reste pas plus de quinze jours si on a le même genre de problème. La musique m’a sauvé ! (« music saved my ass »). Quand je suis sorti, l’école où je suis allé a été fermée à cause d’un trafic d’héroïne… Puis je suis allé à la Berklee School. Pat [Metheny] n’y était pas encore, mais c’était super.

En 1975, vous avez fait partie de Blood, Sweat & Tears… Oui, et pendant quelques mois il y a eu Jaco [Pastorius] à la basse. C’était l’époque où il enregistrait son premier album sous la direction de Bobby Colomby qui était aussi le batteur de Blood, Sweat & Tears. Jaco, je le connaissais déjà un peu. Je l’avais rencontré une fois, en Floride, j’étais dans un groupe de rock et on avait un jour off. On est allé écouter un trio dans un club, avec un pianiste, un batteur et un bassiste. J’étais le seul à vraiment écouter ce qu’ils jouaient. J’avais l’impression que personne ne remarquait que le bassiste était mortel ! C’était Jaco ! Il était déjà incroyable, croyez-moi… Mais tout le monde s’en foutait ! C’était un club de rock, je me souviens du nom : The Flying Machine. J’avais 19 ans, et je me souviens bien de cette époque. Pourtant, j’étais déjà dans un état… Bref, comme Jaco m’avait vraiment impressionné, je suis allé lui parler. C’était juste avant que j’aille étudier à Berklee. Je lui ai dit : « Je vais aller à la Berklee School, prendre des cours de jazz… J’aime vraiment la façon dont tu joues, j’aimerais bien apprendre à jouer comme ça mec… », etc., etc. Il m’a répondu [il prend une grosse voix et imite Jaco] : « Tu sais, mec, c’est dur, bonne chance mon gars… » Comme Miles, il se donnait l’air d’être sûr de lui, et en plus il était grand et costaud, mais je n’ai jamais connu quelqu’un d’aussi angoissé et fragile que Jaco. Et il est tombé dans la même merde que nous… Il faut fuir ses démons parfois, et Jaco en avait. On en a souvent parlé ensemble, nous étions très, très proches. À la Berklee School, un jour, Pat [Metheny] m’a dit : « Mike, tu devrais écouter ce bassiste, Jaco Pastorius… » Quand j’ai vu jouer Pat, Bob Moses et Jaco dans ce club juste à côté de Boston, le Zircon, je l’ai rebranché : « On ne s’est pas déjà rencontré il y a deux ou trois ans ? – Ouais mec, je me souviens de toi, c’était au Flying Machine. » Il était très physionomiste. Il parlait entre ses dents, il se donnait l’air plus dur qu’il ne l’était en réalité. Puis on a donc joué dans Blood, Sweat & Tears. C’était génial, il cassait la baraque ! J’ai une vieille bande chez moi, mais pas de concert, non, juste une jam… J’étais le plus jeune du groupe. Don Alias était là aussi. Jaco m’a fait progresser, donné de la confiance. Juste après, il est parti pour la Norvège, pour faire le premier disque de Pat pour ECM. Puis il a rejoint Weather Report. Dans Blood, Sweat & Tears, il ne buvait pas une goutte d’alcool mais ses parents, eux, buvaient… Ça devait arriver. C’est souvent comme ça.

Et entre 1977 et 1980, vous avez surtout joué avec Billy Cobham… Oui, il m’a appelé parce que Barry Finnerty avait d’autres engagements. Il cherchait un mec avec un son plutôt rock…J’ai passé une audition, et hop ! On a fait un disque, “Glass Menagerie”, avec la technique du Direct to Disk : pas le droit à l’erreur, un seul pain et il fallait tout refaire ! Il y avait Gil Goldstein aux claviers – j’adore Gil –, Michal Urbaniak au violon et Tim Landers à la basse. C’était super de jouer avec Bill. Plus tard, Bill Evans [le saxophoniste, NDR] a parlé de moi à Miles, qui est venu m’écouter au Bottom Line avec Billy. Backstage, il a appelé Billy et lui a glissé à l’oreille : « Billy, dis à ton guitariste de venir demain au studio B, ok ? » Je flippais ! Bill Evans m’a rassuré : « Vas-y, je crois qu’il veut juste essayer des trucs… » Je suis allé chez lui, c’est là qu’il m’a trouvé ce surnom, “Fat Time”, parce que j’étais gros et qu’il aimait ma façon de jouer. J’ai d’abord joué sur des bandes déjà enregistrées. Moi je les trouvais déjà très bien comme ça, mais il insistait pour que j’ajoute mon truc… J’étais nerveux : « Chief, c’était bien ? – Joue fort, lâche-toi, Fat Time… » me disait-il. Un jour, j’ai joué ce solo sur Fat Time : « C’est un super solo Mike, un super solo… » Il n’arrêtait pas de répéter ça… « Mais chief, je veux le refaire, je le trouve un peu bâclé… » Pas question ! C’était la troisième prise je crois, ou la deuxième. Il m’a dit : « Fat Time, quand on fait la fête, il toujours faut savoir le bon moment où partir… » Ah ah ah ! C’était vraiment une manière géniale de me dire d’arrêter d’être obsédé par une énième prise… Quelques jours plus tard, Bill Evans m’a dit : « Tu sais, Miles aime tellement ce morceau et ton solo qu’il veut l’appeler Fat Time – Bordel de merde, c’est vrai ?! » J’étais fou de joie. Enfin, j’avais la trouille… J’avais peur de me faire botter le cul par les critiques. Au Kix, à Boston, lors des premiers concerts de son comeback, c’était génial. Mais au Avery Fisher, à New York, le son était dégueulasse, il y avait trop de réverb’…

Chaque fois que Miles entendait un truc qui lui plai sait à la radio, il voulait l’inclure dans sa musique ! Tout en restant lui-même si possible. Il nous empê chait de trop répéter. Ils nous laissait dans l’expectative. À l’époque, je pensais qu’il avait tort, mais aujourd’hui je sais qu’il avait raison. On voulait essayer de lui faire jouer des standards, et parfois il se laissait faire, mais la plupart du temps il disait : « Je ne veux pas jouer ce genre de truc, ça me donne l’impression d’être vieux… » Miles adorait la guitare. Il en jouait un peu… Il aimait le son, l’attitude des guitaristes. Il aimait Steve Vai aussi ! Un jour, il l’a écouté à la radio, ou en tournée, je ne sais plus : « Mike, Mike, c’est quoi ça ?! Oh putaaain… » Et Jimi bien sûr…

Vous savez que votre premier album, “Neesh”, est devenu une sorte de disque “culte”… Je ne voulais plus en entendre parler à une certaine époque, ça me rappelait trop quand j’étais défoncé. Dave [Sanborn] y joue à tomber par terre. J’aime à nouveau le son que j’avais dessus, et parfois je rejoue Bruze – jamais Zee Frizz, non… J’ai un peu le même son que sur cette bande inédite avec Miles et Tom Barney, il faut que je vous la copie… [On lui propose de lui donner notre email personnel…] Heu, je n’ai pas d’email… [Il fait semblant de prendre un air honteux.] Sanborn non plus ? Super !

Êtes-vous nostalgique ? Oui, non… Mes amis me manquent… Michael [Brecker], Jaco, Hiram [Bullock]… Quand j’étais encore défoncé, Michael m’a beaucoup aidé aussi. Quel mec génial, quelle humilité… Je me souviens du jour où un journaliste lui a demandé : « Ça fait quoi d’être le plus grand saxophoniste ténor vivant ? » Michael a répondu : « Je ne sais pas, demandez à Jerry Bergonzi… »

Je viens de terminer Oceans of Time, the Musical Autobiography of Billy Hart. Le précieux témoignage d’un orfèvre de la batterie.

Deux raisons m’avaient poussé à l’acquérir. Outre la réputation et la carrière de ce grand batteur, la première résultait d’une rencontre un peu ratée par ma faute. J’avais été invité par le pianiste Bruno Ruder et le saxophoniste Rémi Dumoulin à assister à la création à Lyon d’un programme réunissant également le trompettiste Aymeric Avice et le contrebassiste Guido Zorn, autour de Billy Hart. J’avais pu les voir travailler et les avait accompagnés au restaurant à la pause de midi, avant d’assister le soir au concert à l’Underground de l’Opéra de Lyon. Étant donné l’état de mon anglais, la présence à leur table d’un journaliste venu de Paris avait dû les déconcerter quelque peu. Faute d’un échange très vif, j’avais cependant fait connaissance avec une personnalité discrète, concentrée, attentive, habitée d’une certaine mélancolie, mais aussi d’un message à partager.

Nous étions en février 2018, l’année du centenaire de la victoire des forces alliées sur l’Allemagne, avec la contribution de quelques régiments noirs, dont l’héroïque 15ème régiment de la Garde Nationale de New York. S’il s’était montré peu bavard sur son art, peut-être trop maladroitement sollicité par moi sur le sujet, il avait tenu à rendre hommage à ce régiment, témoignant sur un ton d’une étrange douceur de cette préoccupation persistante de la “question noire”, de “l’identité noire”, de la “dignité noire” dont le Lieutenant James Reese Europe et ses Hellfighters s’étaient faits les ambassadeurs et les héros en 1918.

Pour le reste, j’avais été impressionné par son écoute et son implication dans le projet auquel le soumettaient ses jeunes hôtes, avec un mélange de respect et d’exigence ; ainsi que par son investissement lors de la répétition et du concert, sans tirer la couverture à soi, avec le souci de la texture de l’orchestre au sein duquel il était invité, et des partitions qui lui avaient été envoyées auparavant. Non seulement batteur, mais musicien à part entière.

L’autre raison de mon achat de son autobiographie, c’est cette note dans le coin inférieur droit de la couverture : « As told to Ethan Iverson. » Donc, une biographie recueillie par le pianiste Ethan Iverson, qui se fit connaître il y a 25 ans avec le trio The Bad Plus, et au sein duquel il céda sa place en 2017 à Orrin Evans.

Ethan Iverson collabore depuis 2003 avec Billy Hart auprès duquel il a entamé un partenariat de longue haleine avec le saxophoniste Mark Turner. En outre, Iverson publie régulièrement sur son blog Do the m@th de longs entretiens avec des musiciens de toutes sortes – de Carla Bley à Benoît Delbecq, de Henry Threadgill à Keith Jarrett, de Ron Carter à Tim Berne –, ainsi que des études tous azimuts – Charlie Parker, Jaki Byard, les professeurs de musique noirs du temps de la ségrégation, le quartette américain de Jarrett, la main gauche de Ben Riley, etc… –, le tout ponctué d’exemples sur portées ou d’extraits sonores, de témoignages recueillis, etc. Soit une matière que l’on trouve rarement aussi détaillée dans nos journaux spécialisés, et même rarement aussi limpide, tant les jazz critics que nous sommes, lorsque nous voulons entrer plus avant dans la matière même de la musique, risquons toujours de la rendre plus opaque qu’elle n’est. En outre, cet éclairage qu’apporte Iverson ne nous prive jamais du mystère qui reste l’attrait premier de l’Art musical, ni des débordements d’enthousiasme et d’émoi qu’il peut susciter.

Ethan Iverson qui a recueilli cette autobiographie de Billy Hart a su s’y tenir invisible. Il n’a fait que tenir la plume de son hôte, le guidant probablement pour organiser ses propos de l’introduction The Meaning of Swing (sujet qui constitue probablement l’épine dorsale de l’ouvrage) au chapitre final sur l’enseignant Billy Hart dont a déjà compris au fil des pages combien ce rôle de transmission – la clarté qu’il exige, clarté avec soi-même, avec son art et sa pratique – est au cœur de son métier, musicien.

Il n’y a pourtant rien là de théorique : outre des éléments biographiques dont Billy Hart ne retient que l’essentiel – ce qui dans sa vie privée fait sens pour son métier, les rencontres et les collaborations qui l’ont constitué comme musicien –, il met des mots, des images sur des gestes et des sensations qu’il tente de s’expliquer à lui-même avant que de les partager. On n’y trouve pas ce ton lénifiant qui consiste à faire de tout musicien rencontré une idole, même s’il en a quelques-unes, et tout d’abord Shirley Horn qui guida a ses premiers pas. Mais de tous les musiciens que sa carrière lui fait rencontrer – Jimmy Smith, Wes Montgomery, Pharoah Sanders, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Stan Getz, David Liebman et Richie Beirach… – il déduit un apprentissage, des leçons, mais aussi des choix critiques qui peuvent s’apparenter à des réserves et des prises de distance.

J’ai particulièrement aimé cette traque constante et exigeante de la vérité du swing, à travers les questions de placement, de puissance, de dynamique, de refus de la facilité et du roi dollar… Il y a des formules, des expressions par lesquelles il semble nous faire sentir l’indicible aussi naturellement que l’on tient un orange dans ses mains ; lorsque découvrant l’après-Elvin chez Coltrane, il parle rythme multi-directionnel ; citant Lester Young et cette seule consigne qu’il donnait à ses batteurs – « ti-ti boom » –comme une clave ; et ce dialogue qu’il eut un jour avec Stan Getz : « Billy, je vois bien ce que tu essaies de faire, mais ça ne marche pas – Et alors [Billy vexé et soudain sarcastique], qu’est-ce que tu suggères ? – Contente toi d’onduler, enfoiré ! » « Onduler ? poursuit Hart. Qu’est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? J’ai longtemps cherché ce que ça signifiait, j’ai même cherché dans le dictionnaire. Apparemment, Stan voulait une façon plus syncopée de jouer le shuffle. D’abord, je l’ai refusé, mais j’ai fini par réaliser que Stan avait raison. » Ce qui avec le conseil de Jack DeJohnette le ramèna à la “paternité” de Roy Haynes.

C’est Billy Hart qui parle, mais il donne souvent la parole aux autres, telle cette observation le concernant faite par Vinnie Colaiuta qui se souvient de la difficulté que ce dernier avait rencontré un jour pour donner un maximum de swing à un pianissimo : « Probablement, le batteur le plus étonnant que j’ai vu faire ça, c’est Billy Hart. Je l’ai vu jouer un jour avec Stan Getz à Boston et je n’en croyais pas mes oreilles : comment parvenait-il à tellement chauffer tout en jouant si doucement. » Et Hart d’en conclure que ce témoignage devait être postérieur de cet avis que lui avait donné Getz. Ou encore cet autre conseil que João Gilberto lui donna lorsqu’ils jouèrent ensemble avec Stan Getz : « Billy, ne sois pas si raide. Joue le juste comme la pluie. »

Et encore, il y a ces mille détails qui font l’histoire et la vie du jazz, tel ce qu’il appelle le « drummer’s corner » au Village Vanguard que j’ai souvent remarqué dans la biographie de Sonny Rollins chez moi j’ai toujours en cours de lecture (Saxophone Colossus, The Life and Music of Sonny Rollins, par Aidan Levy) et que privilégient les spectateurs, souvent musiciens eux-mêmes, qui veulent être au plus près de la batterie. Souvent, le batteur du soir s’y découvre observé par un confrère, voire plus… par Miles Davis qui, un fois, glissa à Billy Hart : « Billy, commence tes phrases sur quatre, et ne les termine jamais. »

Franck Bergerot

Oceans of Time, The Musical Autobiography of Billy Hart (as told to Ethan Iverson), cymbalpress.com.

La première mouture du Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin fait désormais partie de la grande Histoire du jazz. Julien Ferté revient sur la saga de ce groupe extraordinaire.

New York, fin 1968. « Jack, je cherche un guitariste pour mon groupe… Tu aurais une idée ? – Écoute Tony, j’ai joué il n’y a pas longtemps avec Bill Evans au Ronnie Scott’s de Londres. Un après-midi, j’ai jammé avec Dave Holland et un super guitariste, John McLaughlin… J’ai tout enregistré, tu veux jeter une oreille ? » Tony Williams est bluffé par la bande que Jack DeJohnette lui fait écouter. Il ne tardera pas longtemps avant d’appeler ce guitariste anglais dont il n’avait jamais entendu parler.

Londres, début 1969. Un téléphone sonne. « Allô, John ? C’est Dave Holland ![Dave Holland vient de remplacer Ron Carter dans le quintette de Miles Davis.] J’ai quelqu’un à côté de moi qui veut absolument te parler. – O.k. Dave, mais qui est-ce ? – Tony Williams ! » Le batteur dit au guitariste tout le bien qu’il pense de lui, et qu’il compte créer un groupe dans lequel il le verrait bien jouer. Peu de temps après, Tony Williams le rappelle et l’invite cette fois à prendre le premier avion pour New York. À 27 ans, la vie déjà bien remplie de John McLaughlin va brusquement s’accélérer. Le vendeur de guitares du magasin Selmer de Charing Cross Road (Pete Townshend des Who se souvient lui en avoir acheté une…) devenu musicien de studio puis accompagnateur de Graham Bond, Duffy Power, Georgie Fame, Gunter Hampel et Gordon Beck va changer de planète.

L’APPEL DE LA BIG APPLE

À New York, John McLaughlin ne tarde pas à faire sensation. Le premier soir où Larry Coryell l’entend jouer au Count Basie’s, un club de Harlem, il en reste bouche bée. L’impact de ce guitariste anglais sur la scène musicale new-yorkaise fait écho à celui d’un de ses confrères afro-américains sur la scène londonienne, trois ans plus tôt, un certain Jimi Hendrix. Dans la foulée, John McLaughlin participe à plusieurs séances d’enregistrement dirigées par le futur ex-employeur de Tony Williams, Miles Davis, croisé dès ses premières heures passées sur le sol américain – Miles aussi était venu l’écouter au Count Basie’s… À quelques mois d’intervalle, il contribue aux désormais historiques “In A Silent Way” et “Bitches Brew”, et résiste poliment aux avances de Miles, qui souhaite l’intégrer dans son groupe. Car il n’oublie pas que c’est d’abord pour être le guitariste du groupe de Tony Williams qu’il a quitté l’Angleterre…

Dans le Lifetime, McLaughlin aura l’opportunité de jouer avec celui qu’il considère comme l’un des plus grands révolutionnaires de la batterie, qui de plus l’encourage vivement à composer. Sa foi en Tony Williams est si grande qu’il ne lui a même pas demandé qui d’autre était supposé jouer dans le groupe ! Ô surprise, pas de bassiste dans la place quand il se présente aux premières répétitions, mais un organiste : Larry Young. Le rêve éveillé continue.

Comme son titre le suggère, le premier (double) album du Lifetime, “Emergency !”, est enregistré dans l’urgence fin mai 1969. C’est un dangereux concentré d’invention brute, une sorte de bombe à fragmentation sonique. Mais l’ingénieur du son est dépassé par les événements. Les musiciens se sentent trahis. Neuf mois plus tard, le trio devient quartette avec l’arrivée du bassiste Jack Bruce, fraîchement débarqué de Cream, l’un des groupes de rock favoris de Tony Williams avec l’Experience de Jimi Hendrix, le MC5 et les Beatles. Un second brûlot, “Turn It Over”, est mis en boîte aussi frénétiquement que son prédécesseur. Mais le succès n’est toujours pas au rendez-vous. Les radars de la critique jazz repèrent pourtant bien cet objet sonique non identifié, mais chez les puristes, les mines sont renfrognées ; d’aucuns, même, se bouchent les oreilles. Quant aux foules qui communient à Woodstock ou sur l’Île de Wight, elles préfèrent “Bitches Brew” de Miles, le premier Santana et Whole Lotta Love de Led Zeppelin, entre autres. La musique (trop ?) avant-gardiste du Lifetime fait cependant forte impression sur la communauté musicienne. Herbie Hancock se souvient encore du soir où il vit l’incroyable power jazz quartet de son copain Tony au Ungano, un club de Manhattan. Ses tympans aussi, qui en bourdonnent encore.

On dit que le jazz-rock a commencé avec le Lifetime et qu’il s’est arrêté juste après sa dissolution, provoquée par des problèmes de management et un manque cruel de gigs. Point de vue excessif, mais pas dénué de sens. Quoi qu’il en soit, les premières graines du Mahavishnu Orchestra sont plantées, et John McLaughlin saura se souvenir qu’un groupe, aussi exceptionnel soit-il, n’arrive à quelque chose sans un vrai manager et des tournées intensives…

MILES PERSUASIF & SIR SÉLECTIF

C’est à Boston, après avoir assisté à l’un des trop rares concerts du Lifetime, que Miles Davis glisse à son guitariste anglais préféré : « John, il est temps que tu formes ton propre groupe maintenant… » Quand Miles lui-même vous donne ce genre de conseil, vous n’y réfléchissez pas à deux fois. McLaughlin enregistre donc son deuxième album personnel, “Devotion”, avec Larry Young à l’orgue (qui continue parallèlement de jouer avec Tony Williams), Billy Rich à la basse et le batteur de l’éphémère Band Of Gypsys de Jimi Hendrix, Buddy Miles. La mayonnaise ne prend pas vraiment. D’après McLaughlin, les séances sont « mises en pièces » et publiées n’importe comment (on veut bien le croire).

Quand il se décide à former un nouveau groupe, le bon cette fois – espère-t-il –, il doit encore un disque à son label, Douglas Music. Il retourne donc en studio pour graver deux faces aussi contrastées que le jour et la nuit. L’une, magnifique, à la guitare acoustique solo (avec quelques subtils overdubs), et l’autre avec Dave Liebman à la flûte, Badal Roy aux tablas, Charlie Haden à la contrebasse, Jerry Goodman au violon (qui jouera par-dessus les bandes, sans croiser les autres musiciens) et Billy Cobham à la batterie. “My Goal’s Beyond”, qui sortira en 1971, est un disque essentiel.

Entre temps, au printemps 1970, Danny Weiss, le manager de Larry Coryell, lui a présenté Sri Chinmoy, dont il devient quasi instantanément le disciple. (Coryell aussi, mais pour quelques heures seulement, ou à peine plus.) Le leader spirituel indien lui donne le nom de Mahavishnu – Maha le créateur, Vishnu le conservateur. La nouvelle formation de John McLaughlin s’appellera donc The Mahavishnu Orchestra. À une époque où les groupes de rock ont des noms tous aussi étranges les uns que les autres, celui-là ne devrait pas laisser indifférent. Entre The Grateful Dead et The Mothers Of Invention, il y aura une place pour The Mahavishnu Orchestra. Et quelle place…

BILL & JERRY

Avant que Jerry Goodman, Jan Hammer et Rick Laird ne se joignent au groupe, John McLaughlin répète plusieurs semaines avec Billy Cobham dans un loft du quartier de SoHo. (Pour avoir une idée de ce que ces duos guitare/batterie pouvaient donner, écoutez l’ébouriffant Phenomenon : Compulsion dans “Electric Guitarist”, superbe album rétrospectif de McLaughlin paru en 1978.) Le guitariste et le batteur avait déjà enregistré ensemble pour la face deux de “My Goal’s Beyond”, mais aussi dans “Spaces” de Larry Coryell, sans oublier l’incendiaire “A Tribute To Jack Johnson” de Miles Davis, en avril 1970. Billy Cobham se souvient même avoir croisé McLaughlin à Londres, lors d’un gig au Ronnie Scott’s avec Horace Silver… (On imagine que McLaughlin devait être alors membre du Quartet de Gordon Beck.) Passé l’échec commercial de son premier groupe, Dreams, avec les frères Brecker et John Abercrombie, et pas encore sûr de ses talents de leader et de compositeur, Cobham est prêt pour une nouvelle aventure en groupe.

Jerry Goodman, de son côté, vient de quitter The Flock, combo chicagoan proto jazz-rock. De père et de mère violonistes (!), ce jeune virtuose impétueux éduqué à la musique classique admire l’un des confrères et compatriotes de McLaughlin, l’effectivement admirable Peter Green des Bluesbreakers (le groupe de John Mayall) et de Fleetwood Mac. Il aime aussi les Beatles, et plus encore Jimi Hendrix, dont le style a influencé le sien plus que tout autre violoniste. C’est en écoutant Goodman avec The Flock que McLaughlin se dit que la musique qu’il avait en tête pour son Mahavishnu Orchestra conviendrait parfaitement à ce musicien d’esprit rock à la technique sans faille.

JAN & RICK

Quand le pianiste et bientôt maître du synthétiseur Moog Jan Hammer est officiellement engagé, McLaughlin a seulement jammé une seule fois avec lui. Mais le simple fait qu’il soit recommandé par son ami Miroslav Vitous – qui, au passage, aurait bien vu Hammer jouer dans Weather Report aux côtés de Joe Zawinul… – est un gage d’excellence. (Encore lycéens, Miroslav et son frère Alan Vitous avaient joué avec Jan Hammer dans le Junior Trio, en Tchécoslovaquie.) McLaughlin sait que ce claviériste praguois qui a accompagné Sarah Vaughan est l’homme de la situation : quelle meilleure école que d’accompagner l’une des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps ?

Au début des années 1970, Hammer n’est encore qu’un illustre inconnu. Sa discographie personnelle ne s’enorgueillit que d’un seul 33-tours, “Maliny Maliny”, enregistré live en 1968 à Munich et publié par le label allemand MPS. Quant à l’album du flûtiste Jeremy Steig auquel il a participé, “Energy” (1970), personne, ou presque, ne l’a écouté… Il a pourtant enregistré à l’Electric Lady Studio de New York, bâti par Jimi Hendrix, dont Jan Hammer, tout excité, fit d’ailleurs la connaissance – le guitariste Kevin Eubanks a souvent dit que Jan Hammer était « le Jimi Hendrix du Moog ».

Richard Quentin “Rick” Laird, John McLaughlin le connaissait depuis des années. Ils avaient joué ensemble dans l’une des nombreuses incarnations du Trinity de l’organiste Brian Auger. Rick Laird était un contrebassiste expérimenté qui depuis le début des années 1960 avait accompagné Stan Getz, Sonny Rollins, Ben Webster, Roland Kirk, Benny Golson, J.J. Johnson ou encore Phil Woods – son job de contrebassiste régulier du house band du Ronnie Scott’s lui permit de jouer avec la plupart de ses idoles. Pour lui, Ray Brown est le « Charlie Parker de la contrebasse », mais pour des « raisons pratiques », il échange la sienne contre une basse électrique en 1968. Et s’il rejoint le Mahavishnu Orchestra, ce n’est pas seulement parce que McLaughlin le tient en haute estime, c’est aussi pour une raison toute simple : Tony Levin, contacté en premier par McLaughlin, a décliné l’offre, estimant que son groupe d’alors, Mike And The Rhythm Boys (!), avait un avenir certain…

CHOC ET RÉVÉLATION

Miles Davis, Chicago, Blood, Sweat & Tears, Dreams, The Flock, Gary Burton, Soft Machine, The Jimi Hendrix Experience, Cream, Larry Coryell… : en 1971, quand on entre chez un disquaire, quoi de plus naturel que de cultiver ses amours jazz et ses passions rock ? Pour McLaughlin et son orchestre comme pour tout le mouvement musical dont il sont les fiers initiateurs, la douzaine de soirées qu’ils vont passer au Gaslight At The Au Go-Go de Greenwich Village à New York est un véritable big bang sonore. Le volume de la sono était dit-on encore plus élevé que celui des concerts du Lifetime – rappelons qu’au verso de la pochette de “Turn It Over” il n’était pas seulement inscrit « Play It Loud » mais aussi « Play It VERY VERY Loud ». Bien entendu, avec ou sans boules Quiès, les réactions du public oscillèrent entre rejet immédiat et enthousiasme bruyant. Malgré les percées du Lifetime, personne ne pouvait s’attendre en 1971 à ce qu’un groupe de jazz ne piétine aussi méthodiquement les plates-bandes du rock.

Durant ses trente mois d’existence, le Mahavishnu Orchestra, grâce à son habile et efficace manager Nat Weiss, va donner près de deux cent cinquante concerts, partageant souvent l’affiche avec des groupes de rock dont les fans n’étaient pas tous prêts à entendre, à tous les sens du terme, une musique aussi radicale. Ainsi, le Mahavishnu Orchestra partagera la scène avec les Byrds, Blue Öyster Cult, Yes, les Kinks, Aerosmith, Procol Harum, Dr. John ou Captain Beefheart. Le 29 décembre 1971, au célèbre Carnegie Hall de New York, le cataclysme sonore qu’ils provoquent ne facilite pas la tâche d’It’s A Beautiful Day, sympathique groupe de rock psychédélique san-franciscain… Dans la salle, un gamin de dix-sept ans n’est venu que pour le Mahavishnu Orchestra : Peter Erskine.

Le 6 juillet 1972, toujours au Carnegie Hall, ceux qui viennent d’applaudir à tout rompre le concert solo d’Oscar Peterson froncent des sourcils et grincent des tympans dès que McLaughlin et ses compères jouent les premières notes de Meeting Of The Spirits. Le 16 mars 1973, au Felt Forum, c’est James Taylor qui monte sur scène. Pour chanter ? Non, pour offrir un gâteau – un space cake ? – à John et ses musiciens. (McLaughlin venait de graver un superbe solo acoustique sur le “One Man Dog” du chanteur folk, ceci explique peut-être cela.) Toutes ces péripéties n’empêcheront pas le Mahavishnu Orchestra de connaître un grand succès, sur scène comme sur disque. “Birds Of Fire” atteindra la quinzième place du Top 100 du Billboard. Une performance sans doute pas prête de se reproduire pour un disque de musique instrumentale…

CHACUN SA ROUTE

Entre avril et mai 1973, le Mahavishnu Orchestra partage plusieurs fois l’affiche avec les Mothers Of Invention de Frank Zappa : George Duke, Sal Marquez, Tom Fowler, Ralph Humphrey et Jean-Luc Ponty, qui ne sait pas encore qu’il fera partie du M.O. un an plus tard, sont subjugués par la puissance et la virtuosité inouïes de cet orchestre anglo-américano-tchécoslovaco-panaméen. Zappa aussi est impressionné, mais trouve que cet Anglais à la voix douce et au regard pas moins malicieux que le sien se prend malgré tout un peu trop au sérieux. Comme on dit, le respect est mutuel, mais le Génial Moustachu se montrera volontiers caustique dès qu’on lui demandera son sentiment à propos de son confrère…

Le 29 et le 30 novembre, le M.O. joue à la Cornell University d’Ithaca avec Weather Report, puis à la Princeton University avec Return To Forever : tout un pan de l’histoire du jazz en fusion concentré en deux soirs ! Enfin, le 30 décembre Temple Maçonique de Detroit, le Mahavishnu Orchestra première époque donne son ultime concert. En coulisse, personne ne sable le champagne. La fête est finie. La minute de silence qui précédait chaque performance – McLaughlin tout de blanc vêtu, tête baissée et les mains jointes… – se transforme en silence assourdissant : The Mahavishnu Orchestra Mark I n’est plus.

Dans les jours qui suivent, John McLaughlin songe déjà à un autre Orchestra… Jerry Goodman et Jan Hammer ne vont pas tarder à enregistrer “Like Children”… Rick Laird finira par ranger sa basse dans son étui pour se consacrer à son autre passion, la photographie… Quant à Billy Cobham, qui vient tout juste de publier son premier album, “Spectrum” (avec Tommy Bolin, Jan Hammer et Lee Sklar, le bassiste de James Taylor), un détail ne lui pas échappé : Narada Michael Walden est venu plusieurs fois assister aux derniers concerts du M.O., en se plaçant juste derrière lui, comme pour s’imprégner de la musique…

RIGUEUR SAUVAGE

Entre la fusion du Gaslight At The Au Go-Go et la fission du Maconic Temple de Detroit, le Mahavishnu Orchestra “Mark I” a fort heureusement enregistré trois albums studio et un live. Aujourd’hui, leurs titres renvoient à toute une époque : “The Inner Mounting Flame”, “Birds Of Fire” et “Between Nothingness & Eternity”. Publié en 1999 sous le titre de “The Lost Trident Sessions”, nul ne saura jamais comment se serait intitulé leur troisième opus studio s’il avait paru en son temps.

C’est à New York, pendant leur engagement au Gaslight At The Au Go-Go – ou juste après, les témoignages ne sont pas toujours “raccords”… – que John McLaughlin, Jerry Goodman, Jan Hammer, Rick Laird et Billy Cobham ont enregistré en une journée (!) “The Inner Mounting Flame”. Clive Davis, le grand manitou de Columbia, était immédiatement tombé sous le charme du persuasif McLaughlin, certain que son nouveau groupe allait faire de la musique comme personne d’autre n’en avait jamais entendu. De là à donner à ce jazz band un budget comparable à celui d’un rock band, il y avait un pas, que Monsieur Davis ne franchit pas. Qu’importe. Et même tant mieux. Si les huit morceaux qui composent “The Inner Mounting Flame” font aujourd’hui encore vibrer, c’est bien parce qu’ils ont été enregistrés dans l’urgence, une bonne urgence cette fois, l’ingénieur du son Don Pulusse ayant remplacé au doigt levé celui qui avait été nommé d’office, bien vite dépassé/submergé par la puissance sonore de ce groupe qui semblait monter jusqu’à onze le volume de ses amplis – ceux qui connaissent par cœur le film Spinal Tap savent de quoi on parle…

Plus de quarante ans après sa parution, “The Inner Mounting Flame” sonne comme le prolongement à la fois sauvage et rigoureux de “Turn It Over” du Lifetime et de la première face de “A Tribute To Jack Johnson” de Miles Davis, avec une touche de The Flock. Pourtant, on a beau chercher, rien ne ressemblait alors vraiment à la musique du Mahavishnu Orchestra, mélange savamment dosé de blues mutant, de métriques complexes (les passions de McLaughlin pour Stravinsky et la musique indienne ne le poussent guère à jouer uniquement en 4/4), d’énergie rock, de joliesse pastorale et d’improvisations débridées. Ce groupe semblait – trompeuses apparences – ne se soucier ni du swing ni même du groove. Jouer de façon syncopée, c’est bien, mais faire tomber ses auditeurs en syncope, c’est encore mieux. Le M.O. jouait fort et vite, ou plus précisément : très fort et encore plus vite. De Steve Khan à Pat Metheny en passant par Bill Bruford, Chris Squire, John Abercrombie, Herbie Hancock, Stanley Clarke et même Tony Williams, tous ceux qui ont vu le groupe à l’époque s’accordent pour dire que ce fut une expérience sans précédent.

Dans “The Inner Mounting Flame” comme dans son successeur, “Birds Of Fire”, ce sont les contrastes qui fascinent. On passe sans coup férir d’un déferlement salvateur – la terrassante intro d’Awakening, les riffs tranchants de Noonward Race, qui renvoient ceux que McLaughlin avait improvisés dans “A Tribute To Jack Johnson” – à des plages de sombre (in)quiétude, tel Dawn, auréolé d’un solo incendiaire de McLaughlin, ou encore You Know, You Know, où le piano électrique d’Hammer sonne comme une lueur d’espoir, couleur bleu nuit.

INCROYABLE INTENSITÉ

Trois coups de gong… Les barrières ne tombent plus : elles fondent. Dans “Birds Of Fire”, enregistré entre Londres et New York, Billy Cobham déploie de façon encore plus tentaculaire sa science de la polyrythmie. Il y avait alors quelque chose de réellement phénoménal chez cet homme, dont le style et le charisme traumatiseront plusieurs générations de batteurs. Rick Laird est son complément idéal, qui joue le rôle de point d’ancrage avec une sagesse et une économie des plus salutaires. Sans lui, l’édifice se serait peut-être même écroulé sur lui-même. Laird sait aussi se mettre en valeur avec beaucoup d’élégance, comme dans One Word, en restant plus proche de l’esprit d’un Steve Swallow que de celui d’un Stanley Clarke… Quant à Jerry Goodman, il affirme sa verve chantante et sa fraîcheur lumineuse – écoutez Open Country Joy. Il survole le magma sonore dominé par les passes d’armes survoltées de McLaughlin et d’Hammer, pour qui le Moog semble avoir été inventé personnellement, tant il s’y révèle novateur et créatif. Tiens tiens…, la mélodie lancinante de Resolution, qui clôt l’album, était celle d’un autre One Word, chanté par Jack Bruce avec le Lifetime en 1970…

Publié en novembre 1973 et enregistré seulement trois mois plus tôt à Central Park (New York), “Between Nothingness & Eternity” remplace en quelque sorte le troisième album studio du Mahavishnu Orchestra, qui restera curieusement inédit pendant plus de vingt-cinq ans. Le 33-tours original de “Between Nothingness & Eternity” ne comporte que trois titres : Trilogy (The Sunlit Path / La Mere De La Mer / Tomorrow’s Story Not The Same), Sister Andrea et Dream, qui occupait naguère toute la seconde face.

Jusque-là, John McLaughlin avait été le seul et unique compositeur officiellement crédité du M.O., ce qui finit évidemment par irriter les autres membres du groupe, qui estimaient que leurs contributions respectives n’étaient pas reconnues à leur juste valeur. Lors des séances londoniennes au Trident (celles du futur “The Lost Trident Sessions”), Jerry Goodman, Jan Hammer et Rick Laird avaient cependant réussi à placer des compositions personnelles, mais seul Sister Andrea figurera, en version live, sur “Between Nothingness & Eternity”. Un live dont, justeement, Sister Andrea est l’un des moments forts. Certaisns passages de Dream sont éblouissantes, mais détachées de l’excitation générée par leur instantanéité live, elles finissent peut-être par faire oublier le meilleur : l’incroyable intensité qui caractérisait le Mahavishnu Orchestra.

LA FÊTE EST FINIE

Avant d’entamer son unique tournée japonaise, le groupe est miné de l’intérieur par les rancœurs et la fatigue (un disque pirate capté lors de cette tournée s’intitule fort à propos “Between Failure & Frustration”). Et John McLaughlin ne goûte guère que ses musiciens règlent leur compte dans un article publié dans le magazine musical Crawdaddy. Jan Hammer, notamment, est assez virulent envers lui. La lassitude n’est sans doute seulement due au rythme infernal des tournées…

Le 31 décembre 1973, au lendemain de leur ultime concert de Detroit, John McLaughlin, Jerry Goodman, Jan Hammer, Rick Laird et Billy Cobham n’ont pas célébré le jour de l’an ensemble. Mais à l’image de son principal héros et mentor, Miles Davis, John McLaughlin s’est rapidement inventé d’autres lendemains qui chantent : Mahavishnu Orchestra Mark II et Mark III, Shakti, One Truth Band, re-Mahavishnu, Heart Of Things, Remember Shakti, etc., etc. Son histoire continue. Respect.

À lire Power, Passion And Beauty – The Story Of The Legendary Mahavishnu Orchestra, The Greatest Band That Ever Was, passionnante biographie sous forme d’histoire orale écrite d’une plume alerte et vive par un grand connaisseur, Walter Kolosky (éd. Abstract Logix Books).

Milt Jackson, Bobby Hutcherson et Gary Burton : Mike Mainieri est dans la lignée des plus grands vibraphonistes. Il a joué avec Billie Holiday, Michael Brecker et Aerosmith. Conversations à mailloches rompues.

Par Fred Goaty

Mike Mainieri voulait bien nous raconter quelques histoires vintage, mais, ajouta-t-il malicieusement, « en mangeant, si ça ne vous dérange pas ». Nous, on avait apporté quelque disques, histoire de faire surgir les souvenirs. Alors, tout en dévorant son repas apporté par le serveur du restaurant turc qui jouxte le New Morning, où notre dînette conversatoire avait eu lieu (backstage), ce merveilleux vibraphoniste puisa dans sa mémoire. Difficile, voire impossible de retraverser dans les grandes largeurs son incroyable carrière, mais commençons tout de même par le début, en espérant arriver peu à peu à Steps et Steps Ahead… Il fut aussi question de L’Image, groupe culte des années 70 avec lequel Maître Mike était peu avant revenu jouer au “Niou”. Les “Space Cowboys” du jazz font de la résistance, et l’on ne s’en plaindra pas.

Vous souvenez-vous de votre première séance d’enregistrement ? Je me souviens de celle de mon tout premier disque paru, sur Argo. C’était “Blues On The Other Side”. Vous savez pourquoi je m’en souviens ? Parce que j’ai encore en mémoire le visage du visage du producteur, Esmond Edwards, que je détestais ! Il travaillait pour Argo. Ce disque avait été enregistré dans le studio de Rudy Van Gelder. C’est mon père qui m’y avait emmené en voiture, car j’étais trop jeune pour conduire. J’avais déjà enregistré plusieurs disques pour Argo, mais ils ne les avaient pas publiés ! Quand on est arrivés, Rudy était en train de dîner, et les portes du studio étaient fermées. Pas question de nous laisser entrer avant qu’il ait fini. Mon père et moi sommes donc restés dans la voiture plus d’une heure. Il faisait froid. Je me revois installer mon vibraphone. Joe Porcaro, le père de Jeff, était là. Il jouait de la batterie bien sûr. Ron McClure était là aussi, il avait à peine 18 ans. Quand j’ai voulu toucher le piano, ne serait-ce que pour vérifier si mon vibraphone était bien accordé, Rudy est sorti comme une fusée de la cabine : « Tu vois ce signe, “Ne pas toucher le piano, sauf si vous êtes le pianiste”, ok ? » J’avais plusieurs compositions prêtes pour cet enregistrement, mais je n’ai pas pu toutes les utiliser, et j’en ai gardé certaines pour mes disques suivants, ceux sur Solid State notamment.

On sent que vous êtes encore sous l’influence de Milt Jackson… Mais c’est le producteur qui voulait que je joue comme lui ! Ils n’arrêtaient pas de me le dire : « Joue comme Milt Jackson, joue comme Milt Jackson… » Mais enfin, qui peut jouer comme Milt Jackson ? Personne ! À part Milt Jackson… Je voulais jouer comme moi. J’ai changé de label tout de suite après. Trop de bagarres avec les producteurs… Plus tard, j’ai travaillé à nouveau avec Rudy, lors de séances avec Wes Montgomer. Rudy travaillait avec des gants blancs. Mes mailloches faisaient parfois un petit bruit qui l’agaçait. Quand il me le faisait remarquer, je lui répondais : « Rudy, qui va entendre un si petit bruit sur le disque ? Personne ! » Avec le temps, on est devenus amis.

Vous avez joué avec Billie Holiday… Oui, deux fois. L’un des concerts avait eu lieu sur un yacht privé loué par un type très riche. Outre Billie, il y avait Coleman Hawkins, Jo Jones, Milt Hinton, que des vieux ! Milt Jackson devait en fait jouer, mais il n’a pas pu venir. Comme je connaissais le pianiste, je l’ai remplacé. L’autre concert était dans un hôtel, avec Ruby Braff. Billie était très malade. Jouer avec tous ces musiciens, c’était incroyable ! Coleman Hawkins était fatigué, mais quand il sortait une note, quelle note ! J’ai très peu parlé avec Billie, j’étais trop timide… J’étais un fan, et ils étaient tous très gentils avec moi. Parce que j’étais un gamin et parce que je savais jouer – je jouais les standards depuis que j’avais quatorze ans. J’en connaissais plus de deux-cents. Vous avez un autre morceau ?

Tenez, White Elephant, ça vous rappelle quoi ? C’est un autre monde ! On expérimentait… Donald McDonald, quel fantastique batteur, mort trop jeun… Joe Beck aussi était dans les parages. Même mon ex-femme chantait parfois.

C’est un peu la naissance du jazz-rock… Oui, mais déjà, avant, je jouais avec Jeremy Steig & The Satyrs. Tout le monde cherchait à jouer plus électrique. Jeremy mettait des effets sur sa flûte, de l’écho… On jouait au Café au Go-Go, à l’Electric Circus, au Fillmore… Hendrix venait nous écouter, Frank Zappa aussi. Ah, Zappa, j’ai souvent jammé avec lui, j’allais le voir au Garrick Theater, où il a beaucoup joué. On se voyait certains samedis après-midi, avec Joe Beck. On s’amusait tous les trois à écrire des arrangements pour petits orchestres de chambre. On apprenait quoi… Don Preston faisait beaucoup d’arrangements à cette époque pour ses Mothers. Zappa, sérieux ? Oh que oui ! Mais c’était un type très marrant, un Italien, comme moi. Au Garrick, il arrivait sur scène en descendant du balcon sur un fil… Il y avait une fille sur scène, tout le groupe lui sautait dessus à un moment ! [Rires] Ils lui arrachait ses vêtements ! Il y avait du monde, oui. J’ai joué avec Tim Hardin aussi, très souvent. Jimi Hendrix a jammé avec Jeremy & The Satyrs, il faisait ça souvent. C’étai courant à cette époque vous savez… Tout se mélangeait. J’ai les bandes d’un disque où Larry Coryell chante, et qui n’est jamais sorti. On essayait, on n’avait pas peur, peu importe si ça ne marchait pas ! Le White Elephant était un “jam band”, on jouait toute la nuit après nos séances studio. Sur un groove, pendant des heures…

Puis il y a eu votre groupe, L’Image, qui n’a pas tout à fait eu le même succès que les Head Hunters, Return To Forever ou Mahavishnu Orchestra… Certes, mais nous avons tourné pendant plus de deux ans. Il y avait Steve Gadd à la batterie, Tony Levin à la basse, Warren Bernhardt aux claviers puis, plus tard, David Spinozza à la guitare. On jouait des trucs incroyables, croyez-moi ! Sans prétention, ce groupe était en passe de devenir aussi important que Return To Forever ou Mahavishnu Orchestra, les gens devenaient fous à nos concerts. Mais Steve a fini par nous quitter, jouer avec Stuff notamment. En 1977, dans mon album “Loveplay”, j’ai enregistré des compositions que l’on jouait avec L’Image, ainsi que dans “Wanderlust” – écouté le morceau qui s’intitule L’Image, justement… J’ai des bandes de L’Image, qui n’ont jamais parues. Pourquoi j’ai reformé le groupe ? Parce qu’on devient vieux, et pour le plaisir de se retrouver ! Mais ce que nous jouons est beaucoup plus soft… Dans les années 70, c’était de la fusion “haute-tension” ! Si j’ai des regrets ? Oui, nous aurions dû enregistrer. Cela dit, tous les musiciens de L’Image ont eu énormément de succès : Steve a joué avec… tout le monde, Tony avec Peter Gabriel et King Crimson, Warren et moi avons fait beaucoup de séances, et un disque en duo pour Arista, enregistré live à Montreux [“Free Smiles”]. Warren a aussi tourné avec Steely Dan et Paul Simon. Pas mal, non ? Quant à David Spinozza, ’ai produit son tout premier disque, en 1978. Au fait, le nom du groupe, L’Image, venait de Claude Debussy.

Tenez, Steps, “Smokin’ In The Pit” : voilà un vrai disque “culte”… Ah ? J’avais deux groupes à cette époque, car je jouais souvent au Seventh Avenue South, le club de Randy et Michael Brecker. Dans l’un, il y avait Omar Hakim à la batterie, Bob Mintzer au saxophone, Warren [Bernhardt], et parfois Eddie Gomez ou Marcus Miller. C’était The Mike Mainieri Quintet, électrique. Dans l’autre, acoustique, il avait Steve [Gadd], Don Grolnick, Michael Brecker et Eddie Gomez. Je zappais entre l’un et l’autre ! Un soir, une fille japonaise est venue enregistrer le groupe pour une radio japonaise, et elle nous a dit qu’un promoteur voulait nous inviter à jouer là-bas. Nous y sommes donc allé, et enregistré ce live, et un disque studio aussi, “Step By Step”. On enregistrait le jour et on jouait la nuit, c’était fou ! Mais je ne pouvais appeler ça le Mike Mainieri Quintet, parce que j’étais sous contrat avec Warner Brothers, qui n’allait pas tarder à publier “Wanderlust”. Donc, on l’appelé Steps, un nom de groupe, c’était plus collectif comme ça. Au Seventh Avenue South, Joe Farrell venait s’ajouter à Mike. J’ai les bandes ! Vous savez, Steps, Steps Ahead, c’est une grosse famille, plus de cinquante musiciens ont fait partie de ces deux groupes ! Ah, Don Grolnick… [Sara’s Touch passe en fond sonore…] Il est vraiment sous-estimé. Quel pianiste, quel compositeur, quel arrangeur… Les critiques ne le prenaient pas au sérieux parce qu’il jouait aussi avec James Taylor et Linda Ronstadt. Mike [Brecker] non plus n’était pas classé dans les référendums, jamais. Steve Gadd aussi ! Nous n’avions pas la côte, c’est tout… Pourtant, s’ils savaient, jouer avec Steve Gadd, c’est incroyable !

Oh, il y a ce disque aussi, “52nd Street” de Billy Joel : vous jouez dessus… Oui, mais que sur deux chansons – comment s’appellent-elles déjà ? Ah oui, Zanzibar et Rosalinda’s Eyes… C’est Phil Ramone qui m’avait recommandé à Billy qui, quand je suis arrivé dans le studio, m’a avoué qu’il était un de mes fans – « ah bon, vraiment ? » Il m’a même avoué qu’il avait perdu sa virginité en écoutant un de mes disques… Je lui ai répondu : « Félicitations ! » Nous avons travaillé plus d’une semaine sur chaque morceau ! Tiens, j’espère que vous connaissez aussi l’album de Don McLean, “American Pie”, il y a une très belle chanson dessus, Vincent. Je joue dessus, et j’en suis fier. J’ai aussi écrit des arrangements orchestraux – soixante-dix musiciens ! – pour “Toys In The Attic” d’Aerosmith, six millions d’albums vendus ! Ils sont très en arrière sur le mix, mais bon… Un ami ingénieur du son qui a les bandes me l’a refait écouter récemment : ça sonnait !

Mike Mainieri en 8 dates

1938 Naissance, le 4 juillet, à New York dans le Bronx.1962 Premier disque, “Blues On The Other Side”.

1968 Il enregistre le 33t Jeremy & The Satyrs avec Jeremy Steig, Warren Bernhardt, Eddie Gomez…

1969 Premières jams new-yorkaises et nocturnes avec le collectif White Elephant.1978 Concerts à Montreux avec le Arista All-Stars (“Blue Montreux I & II”

1979 Naissance de Steps.

1989 Premier disque de Steps Ahead avec Bendik Hofset, “Ying-Yang”

1991 Création de son propre label, NYC Records.

5 disque essentiels

De l’invention subtile et ludique des années 70/80 (Steps, Steps Ahead…) à la plénitude musicale du siècle nouveau (L’Image), Mike Mainieri n’a jamais cessé d’être lui-même : un vibraphoniste raffiné, un subtil coloriste, un soliste et un compositeur inspiré.

Mike Mainieri

Loveplay

1977 – Arista

Servi par les plus illustres membres de la fratrie musicale Mainieri – Michael Brecker, David Spinozza, John Tropea, Tony Levin, Will Lee, Rick Marotta, Steve Gadd… –, cet excellent opus nous rappelle que ce vibraphoniste de style est aussi un compositeur de choix. Sans forcer le trati, Mainieri impose dans “Loveplay” un jazz-fusion aux atour mélodiques fort peu résistibles.

Steps

Smokin’ In The Pit

1979 – NYC Records

Naguère exclusivement disponible au Japon, ce légendaire double live a été réédité en 1999 et augmenté de quatre inédits. Mainieri, Michael Brecker, Don Grolnick, Eddie Gomez, Steve Gadd : encore un all stars festivalier ? Non, un vrai groupe, qui fait passionnément vibrer de toute l’énergie new-yorkaise de superbes compos originales (Sara’s Touch, Uncle Bob, Not Ethiopia) ou des classiques (Lover Man, Soul Eyes).

Mike Mainieri

Wanderlust

1981 – NYC Records

Toujours aussi luxuseument entouré – les frères Brecker, Grolnick, Steve Khan, Marcus Miller, Warren Bernhardt, Levin, Peter Erskine –, Mainieri signe là son meilleur disque personnel, un classique de la fusion des premières années 80 qui annonce le son chatoyant des Steps Ahead à venir. Atmosphérique (Crossed Wires, L’Image), quasi world (Bullet Train) ou d’une rare déliatesse (Sara’s Touch, son tube) : les plaisirs sont aussi grands que variés.

Steps Ahead

Steps Ahead

1983 – Elektra Musician

Pools, merveilleuse composition signée Don Grolnick (qui laissait ici sa place à une jeune pianiste nommée Eliane Elias, alors Madame Randy Brecker…), est désormais un classique, qui ouvre cet opus très démocratique : chaque musicien, Elias exceptée, contribuant au répertoire. Ainsi, Michael Brecker (avec Both Sides Of The Coin) et Mister Mainieri (avec Islands) enrichissent aussi leur songook. Ce Steps Ahead là ? Une sorte de MJQ postbop…

L’Image

2.0

2009 – L’Image Records

Certes, ce jazz soft n’accroche sans doute pas les oreilles affamées d’avant-gardismes hardcore. Mais si l’on veut bien tendre une oreille attentive à la musique tricotée par ces cinq orfèvres, on s’apercevra qu’elle a un charme fou, et on se laissera bercer par l’assurance sans risque de messieurs Mainieri, Bernhardt, Spinozza, Levin et Gadd. Doux frissons assurés, et mélodies à déguster : Praise, Gadd-Daggit, The Brat, L’Image (on ne s’en lasse pas !).

Il ne me reste que deux clichés de ce concert et guère plus de souvenirs. Gérard Terronès produisait des concerts au Petit Forum, théâtre qui se trouvait rue de l’Équerre d’Argent dans le “Trou” des Halles. On y avait vu l’Art Ensemble of Chicago, le trio de Duke Jordan, le Cohelmec Ensemble, Abbey Lincoln, Bernard Lubat. Une autre pan de la programmation était consacré à la chanson (Jacques Bertin, Pauline Julien, etc…).

Le saxophoniste portugais Rão Kyao s’est fait connaître plus tard à la flûte de bambou, notamment avec les Brésiliens Wagner Tiso et Nivaldo Ornelas. Le pianiste martiniquais George-Édouard Nouel, en dépit d’une longue carrière, n’a laissé qu’un disque sous son nom en 1975, “Chodo” (Le Chant du Monde). Ce que l’on peut en entendre sur youtube peut-il nous donner quelque idée de ce qui se joua ce soir-là au Petit Forum. Ses collaborations avec Itaru Oki et Noël McGhie (“Space Spies”) ou Jo Maka et Steve McCall (“Synchro Rhythmic Elecric Language”) laisse à penser que la tradition martiniquaise pouvait s’y teinter d’accents tout aussi free que fusion.

Le nom du contrebassiste Jef Catoire m’est resté familier, peut-être pour ses collaborations avec ou autour de Jef Gilson qui l’engage dès Novembre 1968 à la MJC de Colombes avec Jean-Luc Ponty (vln), Jean-Charles Capon (cello), Bibi Rovère (b) et Lionel Raokotoarivony (dm) (Palm 2). En 1969, il participe à une étrange “Three Generation Jam” avec Bill Coleman (tp), François Guin (tb), Michael Garrett (p) et Art Taylor (dm), ainsi que sous le nom de Philly Joe Jones accompagné par le Jef Gilson Orchestra. Il est aussi l’un des “Trois Jef + Christian Vander” l’associant en 1969 à Jef Seffer et Jef Gilson (Palm6). En 1972, Jef Catoire est le contrebassite de “Sahib Shihab + Jef Gilson Unit” produit par Terronès sur Futura. On retrouve enfin ce contrebassist en 1974 sur “Mother Africa” et “The Meeting Time” de Clint Jackson (tp) et Byard Lancaster (production Gilson sur Palm 6 et 21). Du batteur, je n’ai que le prénom, Christian… Christian Lété ? Il ne semble pas. Franck Bergerot

Avec lucidité et sans nostalgie, le grand violoniste évoque la période bénie où sa route croisa celle de Frank Zappa, du Mahavishnu Orchestra, de Tony Williams et Allan Holdsworth. Interview collector.

Par Frédéric Goaty & Félix Marciano

Pour les générations venues au jazz à travers le jazz-rock et ses festins électrisants, la musique de Jean-Luc Ponty – et plus précisément celle de ses albums les plus populaires, enregistrés pour Atlantic dans les années 1970 : “Aurora”, “Imaginary Voyage”, “Enigmatic Ocean”… – avait la faculté d’accrocher les tympans les moins initiés sans jamais sombrer dans la facilité. Des plus sophistiquées rythmiquement et harmoniquement, elle était aussi extrêmement mélodique et haute en couleurs. Sans parler de la qualité exceptionnelle des musiciens qui l’accompagnaient, qui offrirent encore d’autres pistes d’écoute à ceux qui apprenaient à tendre l’oreille : les batteurs Leon “Ndugu’ Chancler, Mark Craney ou Steve Smith, les bassistes Tom Fowler ou Ralphe Armstrong, les claviéristes Patrice Rushen ou Allan Zavod, les guitaristes Daryl Stuermer ou Allan Holdsworth. C’est donc avec les tympans bien affutés que nous sommes allés rendre visite at home, dans son magnifique appartement parisien, à l’un des plus brillants musiciens français des cinquantes dernières années, visiblement ravi d’ouvrir la boîte à souvenirs pour parler d’une période pas toujours bien comprise en France.

Votre aventure américaine commence avec l’album “King Kong” réalisé avec Frank Zappa, en 1969. Comment avez-vous été amené à travailler avec lui ? C’est Richard Bock, le fondateur de Pacific Jazz, avec qui j’avais signé un contrat, qui a organisé cette collaboration. Pour la petite histoire, j’ai découvert plus tard, un peu par hasard, que j’avais en fait signé sur World Pacific, le deuxième label de Bock. Il était visionnaire, car c’était bien avant l’arrivée de la world music. Il était bouddhiste, avait déjourné en Inde et enregistré Ravi Shankar – c’est lui qui l’a fait découvrir à l’Occident. Il avait des projets hors jazz, et a eu l’intuition de me sortir ainsi du jazz traditionnel. Au début, j’étais encore un puriste, je ne voulais entendre parler que de bebop. Mais Bock était ouvert à d’autres musiques, et m’a donc mis en contact avec Zappa pour le projet “King Kong”.

C’est avec Zappa que vous avez rencontré George Duke ? Non, c’est moi qui ai imposé George à Zappa ! Je l’avais rencontré à travers le label Pacific Jazz, à qui il avait envoyé une maquette. Mais il avait également signé sur MPS, un label allemand pour lequel j’avais aussi enregistré. George avait entendu ce que je faisais. Quand il a appris que je venais à Los Angeles, il a appelé Richard Bock pour lui dire qu’il aimerait jouer avec moi. J’avais des dates de concerts dans la région, mais pas de musiciens. J’ai écouté la maquette de George, qui m’a plu instantanément, car c’était dans un esprit Herbie Hancock. Nous avons joué en club sans répéter et sans même se rencontrer auparavant ! Évidemment, nous n’avons interprété que des standards et des blues, mais ç’a tout de suite collé entre nous. Je me sentais propulsé avec lui, il suivait tout ce que je faisais, harmoniquement et rythmiquement. C’est un musicien incroyable mais aussi un être remarquable, jovial et positif, intelligent et généreux. Bock en a d’ailleurs profité pour enregistrer un live ! Ma seule exigence, quand on m’a proposé d’enregistrer avec Zappa, a été de le faire avec George. Frank l’a tellement apprécié qu’il l’a gardé avec lui quand je suis rentré en France ! A cette époque, je ne faisais que des allers-retours aux Etats-Unis. Je ne pouvais pas y rester car ma femme était ici et je n’avais que quelques semaines de travail là-bas.

“Quels souvenirs gardez-vous de la grande tournée avec Zappa ? J’étais arrivé en costume-cravate et je suis reparti avec un pantalon en patchwork de toutes les couleurs et un gilet indien à franges !”

Qu’est-ce qui vous a décidé à partir vous installer là-bas ? En 1972, George étant de passage à Paris, nous nous sommes revus et il m’a dit que le manager de Zappa montait un groupe avec ses ex-musiciens – Frank était immobilisé en raison d’une jambe cassée car un fou l’avait poussé sur scène – et qu’il souhaitait que j’en fasse partie. J’ai hésité pendant un mois, car cela impliquait mon installation aux Etats-Unis. Mais comme à ce moment là on ne me proposait absolument rien en France, la décision a été facile a prendre, et j’ai accepté. Quelques temps plus tard, je recevais un appel de Zappa en personne m’informant que les répétitions commençaient quinze jours après. Une surprise totale ! J’avais mal compris ce que me disait George à cause de mon manque de maîtrise de l’anglais… Voilà comment je me suis retrouvé dans le groupe de Zappa ! Cette fois, c’est George qui avait insisté pour que je fasse partie de l’aventure. En fait, il ne se sentait pas complètement dans son élément. C’était le seul Noir de l’équipe et il voulait s’assurer qu’il y ait au moins un musicien avec lequel il ait de réelles affinités. Nous avons entamé une immense tournée, entre février et septembre 1973, aux Etats-Unis, en Australie et en Europe.

Vous avez aussi enregistré “Overnite Sensation” avec Zappa… Oui, au Bolic Sound, le studio d’Ike Turner, situé à Inglewood, un quartier noir de Los Angeles. J’ignore pourquoi Zappa venait travailler là. Tina Turner, qui était encore avec Ike à cette époque, était dans le studio. Elle est venue faire des chœurs, bien qu’elle ne soit pas créditée sur la pochette, sans doute pour des raisons commerciales…

Quels souvenirs gardez-vous de la grande tournée ? J’étais arrivé en costume-cravate et je suis reparti avec un pantalon en patchwork de toutes les couleurs et un gilet indien à franges ! Plus sérieusement, auparavant je jouais surtout dans des petits clubs. Avec Zappa, je me suis soudain retrouvé sur des grandes scènes devant des milliers de spectateurs. C’était un immense choc ! J’étais allé plusieurs fois aux Etats-Unis, mais pour des concerts, essentiellement en Californie et à New York. Avec Zappa, j’ai parcouru entièrement le pays. J’étais très impressionné au début devant un tel public, car je ne savais pas si j’étais à ma place, venant du jazz. En France, le public était très cloisonné à l’époque. Mais ce n’était pas le cas aux Etats-Unis et je me suis vite senti à l’aise. Tellement à l’aise que lorsque je prenais un solo, notamment avec George Duke, j’emmenais la musique carrément ailleurs. Cela a fini par gêner Zappa car les choses commençaient à lui échapper, et il perdait une partie de son public. Il nous avait embauchés parce que nous avions une formation classique et une expérience jazz nous permettant de tout jouer, sans limites, ce qui n’était pas le cas de ses groupes précédents. Du coup, au fil de la tournée, la part de morceaux instrumentaux diminuait, au point que je n’avais plus qu’un seul solo. Au bout d’un moment, malgré mon admiration pour Zappa et sa musique, je me suis décidé à quitter le groupe. Zappa n’était pas content, mais il fallait que je passe à autre chose…