Dans le cadre de la 44ème édition du magnifique Festival Jazz Sous les Pommiers, Jazz Magazine recevait Pierre-François Blanchard, en concert le samedi 31. L’occasion de revenir sur une année 2024 particulièrement riche. Pianiste aussi inventif que raffiné, il se soumet à l’exercice de l’interview à la manière de l’ancien rédacteur en chef Jean-Louis Ginibre, tel qu’il l’avait proposée à Bill Evans dans nos colonnes.

par Edouard Rencker / Photo : Sylvain Gripoix

Jazz Magazine: L’année 2024 a été plus que dynamique : premier disque en tant que compositeur et leader, en duo avec Thomas Savy, près de 40 concerts, un passage remarqué au Japon, une nomination aux Victoires du Jazz comme meilleur album, le coup de coeur de l’Académie Charles-Cros, les honneurs de Jazz Magazine sans oublier 3 T dans Télérama, des chroniques dans Le Monde, Libération…

Pierre-François Blanchard : Cette année a été un véritable « cadeau ». J’ai imaginé et produit cet album de façon complètement… le mot qui me vient, c’est « désintéressé ». C’est-à-dire que je voulais simplement poser la musique que j’avais en tête. Je ressentais cette nécessité folle, cette envie d’inscrire ma création, mais il n’y a eu aucun calcul, aucune préméditation. Ce succès a été une véritable surprise.

Vous avez la réputation d’être un homme et un musicien discret. Comment avez-vous abordé cette soudaine vie sous les projecteurs en permanence ?

Ça m’a beaucoup touché parce que je suis depuis toujours au service de ma “famille artistique” : Archie Shepp depuis 2016, Raphaël Imbert – mon grand frère – depuis 2015 nous sommes ensemble dans beaucoup d’aventures – et bien sûr Marion Rampal avec qui nous avons fondé la Compagnie et label Les Rivières Souterraines. J’ai toujours été “à côté, aux côtés.

Et puis, tout à coup, je me retrouve en tant que leader sous les projecteurs. Ça chamboule pas mal. La seule certitude que j’avais est que nous faisions quelque chose de sincère. Ça m’a protégé de moi-même et des angoisses inhérentes aux feux de la rampe.

Je savais que j’avais là une création, un disque qui me ressemblait, qu’il soit bon ou mauvais, ce n’est pas à moi d’en juger, mais je savais qu’il était authentique. Tu affrontes mieux les vagues quand tu sais pourquoi tu fais les choses et ce que tu dis dans ta musique. La vérité est ton meilleur paravent.

Qu’écoutiez-vous lorsque vous étiez petit ?

Je dois beaucoup à mon père, qui nous a quitté il y a longtemps déjà. C’est lui qui m’a donné le goût de la musique, qui tient en trois noms : Oscar Peterson, Mozart, et les Beatles. Sans plaisanterie, “Night Train” tournait en boucle sur la platine de mon père. J’oublie un quatrième artiste : William Sheller ! Lui, aussi, est particulièrement intéressant, très bon pianiste, musicien et auteur.

J’ai eu beaucoup de chance étant petit de baigner dans une musique toujours inspirée. J’ajoute une dernière chose : une découverte majeure, qui pour le coup, m’appartient vraiment, (quand on a 6 ans ou 7 ans on dépend toujours des goûts de ses parents), j’ai entendu du blues au piano. Le choc.

Je suis bien incapable de dire qui jouait, mais c’était à la radio et j’ai été instantanément captivé. J’avais 7 ans et je me suis dit « c’est quoi cette musique ?» En écoutant ce son, j’ai ressenti quelque chose de très fort, comme un appel. Cette musique m’a touché profondément. J’ai décidé que j’allais devenir pianiste. Je me suis dit« je veux faire ça ».

Et, par la suite, quand vous avez commencé à travailler le piano, qui étaient vos artistes mythiques ?

Bill Evans ! Son univers absolument unique m’a fasciné. Oscar Peterson ou encore Keith Jarrett. Ils ont été mes trois “dieux” de l’époque. Une chose les caractérise tous les trois ; leur son unique, totalement personnel, reconnaissable immédiatement.

Évidemment, il y a aussi le langage harmonique. Bill Evans en était un des grands génie. Mais toujours, à la fin, ce qu’il reste, ce que tu retiens, ce que tu entends : c’est le son. À la première seconde, tu sais que c’est lui.

Je peux aussi te citer un titre de lui qui m’a poursuivi tout au long de mes études, des compétitions, et qui m’obsède encore aujourd’hui. How My Heart Sings. Une merveille, qui passe du 3 au 4 temps, avec une élégance et un raffinement fou. Une sorte de concentré de ce que Bill Evans faisait.

Pour vous, un concert réussi, c’est quoi ?

Un concert réussi… c’est un concert où premièrement tu te connectes avec ton ou tes partenaires musicien, au service de la musique qui est à jouer. Ensuite, c’est lorsque tu parviens à transmettre cette énergie collective à ton public ; aller le “chercher”. Tout ceci est très abstrait ; une grande alchimie : un mélange d’énergie, de sensibilité, de vibrations, de sensations…

Dans #puzzled, nous sommes un duo, complètement à nu. Parfois, dans certains concerts nous ressentons comme une absence. Ça joue bien, les gens sont contents….mais nous sentons que nous ne sommes pas parvenus à trouver la « petite lumière ».

Cette énergie, qui nous dépasse un peu, j’aime beaucoup utiliser le nom que lui donnent les artistes latino-américains : le Duende. Il faut que tu arrives à faire qu’il vienne te visiter. Si tu rencontres ton Duende, alors tu trouves ta personnalité artistique. Souvent, le Duende est représenté comme un petit diable qui vient te voir, juste au-dessus de toi. Il te secoue un peu pour te faire passer dans une autre énergie, une autre dimension. Étonnant, hein ?

Est-ce que vous croyez dans la politique ?

Je crois qu’aujourd’hui, la démocratie est à défendre mordicus. Il faut qu’on se batte tous pour qu’elle résiste aux coups qu’on lui porte, surtout en ce moment. C’est difficile parce qu’aujourd’hui, les politiciens sont souvent très décevants. Mais paradoxalement, c’est aussi pour cela que je pense que plus que jamais, il faut s’y intéresser.

Je me pose beaucoup la question de comment faire plus. En tant qu’artiste nous sommes déjà engagés : La musique, le spectacle, c’est un engagement très important. J’espère que nous retrouverons bientôt des hommes politiques plus authentiques, qui tiennent leur parole, ont un ancrage, portent une vision ! Nous vivons une époque où le court-termisme est affligeant. A cet endroit, les artistes ont aussi un rôle à prendre. Faire entendre le regard différent que nous posons sur le monde.

Je crois que c’est notre force et notre chance. Ce qui fait bonheur à l’artiste, c’est son geste de vérité.

La musique est un acte politique ?

Oui, absolument. Politique et poétique. Je pense qu’on peut essayer de faire une jonction entre l’art et le politique. Du moins, détourner la politique de façon poétique.

Est-ce qu’il y a une question que vous ne supportez pas qu’on vous pose ?

Moi, la question qui m’énerve énormément, notamment sur le duo #puzzled, c’est « Mais alors, c’est du jazz ? »

J’ai envie de citer la définition que donne Raphaël Imbert au mot “jazz” que je trouve assez géniale. « Il y a autant de définitions du mot jazz que de jazzmen ». Tout est dit ! Le jazz, c’est un geste, une attitude à l’intérieur. Le jazz, c’est ce qu’il y a de plus vivant, de plus polymorphe, aussi. C’est une musique qui peut très bien aller chatouiller la pop, autant que la musique classique, le funk, etc… Le jazz c’est une musique d’improvisateurs ! Donc, oui, #puzzled, c’est profondément du jazz en ce qui me concerne.

Dernière question. Est-ce que vous croyez en une puissance supérieure ?

Oui ! Et là, je vais citer Mitterrand (rires)comme lui, Je crois aux « forces de l’esprit ». Je pense qu’il y a quelque chose de plus grand que nous. Une sorte de lumière, quelque chose qui nous transcende tous.

Pendant le confinement, j’ai écrit un morceau par jour pendant trois semaines. Au-delà du fait que c’était génial à vivre, j’ai surtout réalisé que ce qui se passait était bien plus grand que mon existence consciente, ma vie de tous les jours. Lorsque après le confinement, je me suis remis à jouer ces morceaux, je ne les reconnaissais pas. Qu’est-ce que c’est que cette musique ? Dans ces moments, tu te dis que quelque chose agit.

Aussi, lorsqu’on écoute Wagner, Mozart, Bach…la Grande Musique ! … C’est pour cela que je suis extrêmement humble avec la création, la composition, toutes ces choses là.

Pierre-François Blanchard en quelques dates :

En février 2024, Pierre-François Blanchard a dévoilé son premier album en tant que leader, intitulé “#puzzled”, en collaboration avec le clarinettiste Thomas Savy. Cet opus, salué par la critique, se présente comme un journal intime musical où s’entrelacent amours, peines, souvenirs et questionnements existentiels.

Parallèlement, Pierre-François Blanchard poursuit sa collaboration avec le saxophoniste Raphaël Imbert, la chanteuse Marion Rampal.

Il sera en résidence pour deux ans de création et de production à Fontenay-le-Fleury à partir de l’automne prochain.

2015 – 2018 : Participe au projet musical Salon Idéal de la journaliste et romancière Arièle Butaux où il collabore avec Thomas Savy, Guillaume de Chassy, Frédéric Vaysse-Knitter, Irina de Baghy, Noëmi Waysfeld, le Quatuor Zaïde, etc.

2016 : Co-directeur artistique des 50 ans du label Saravah de Pierre Barouh au Trianon, à Paris, après 5 ans de collaboration.

2017 : Naissance du trio Main Blue de Marion Rampal avec la batteuse Anne Paceo – Rencontre avec Archie Shepp.

2017 : Tournée avec Raphaël Imbert en France et aux États-Unis : “Music Is My Home : Prologue”, Jazz Village.

2018 : Music Is My Hope (Jazz Village) de Raphaël Imbert : Victoires du Jazz – Album Inclassable de l’année.

2018 : Art Songs & Spirituals d’Archie Shepp au Barbican Theater de Londres (live)

2019 : Album Le Secret (MusicOvations) avec Marion Rampal avec pour invités Archie Shepp et Raul Barboza.

2021 : Création du spectacle jeune public L’Île aux chants mêlés avec Marion Rampal.

2021 : Intègre le collectif Tribe From the Ashes avec Sandra Nkake, Jî Dru, Lionel Belmondo…

2021 : Piano (live) en duo avec Zaza Fournier.

13 août 2022 : There is Love Quartet d’Archie Shepp au Time in Jazz Festival en Italie (avec Michel Benita et Marion Rampal).

2022 : Tissé (Les Rivières Souterraines/L’Autre distribution) de Marion Rampal – Victoires du jazz – Prix d’artiste vocal de l’année.

2022 : Invisibile Stream (Harmonia Mundi) – Avec Jean-Guihen Queyras, Sonny Troupé et Raphaël Imbert.

2023 : Fantômes (Label Bleu) – avec Jî Dru, Sandra Nkake, Mathieu Penot.

2023 : Invisible Stream en concert au BIMHUIS (Amsterdam), Wigmore Hall (Londres), Schloss Elmaü.

2 février 2024 : Sortie de “#puzzled” premier album, avec Thomas Savy (Les Rivières Souterraines / L’Autre Distribution).

2024 : Poetic Ways (Celia Kameni, Anne Paceo, Raphaël Imbert, Pierre Fénichel) à

l’Opéra de Lyon.

2024 : #puzzled nommé aux Victoires Jazz dans la catégorie meilleur album. Coup de coeur de l’Académie Charles Cros.

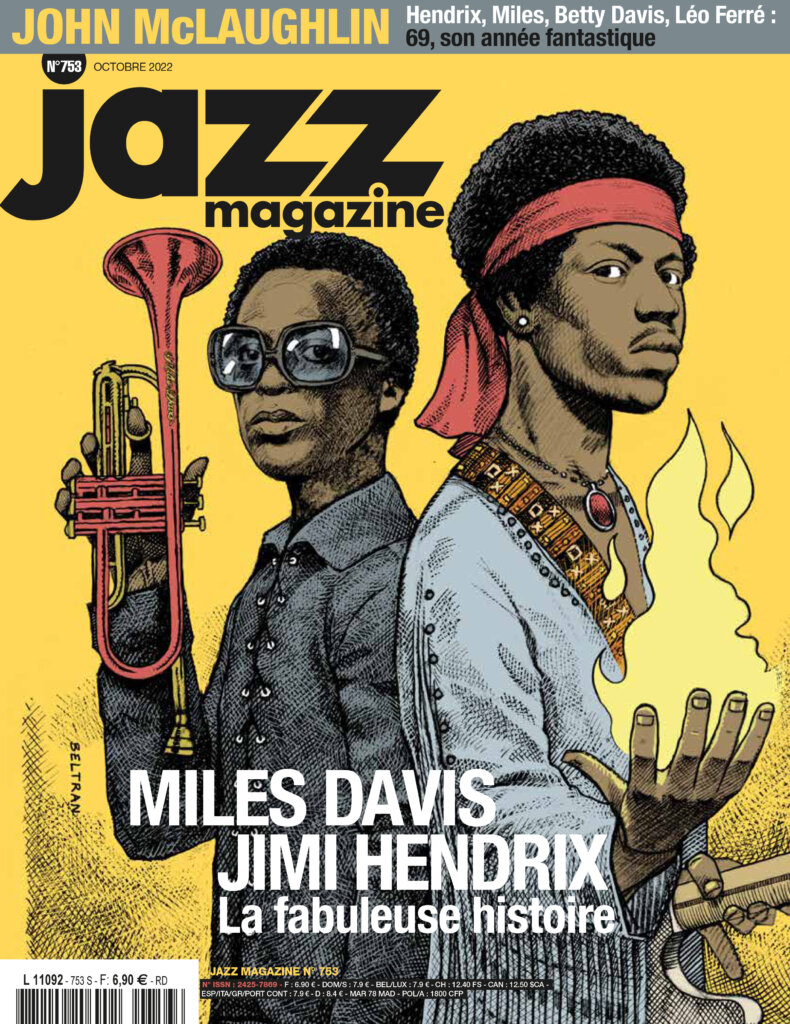

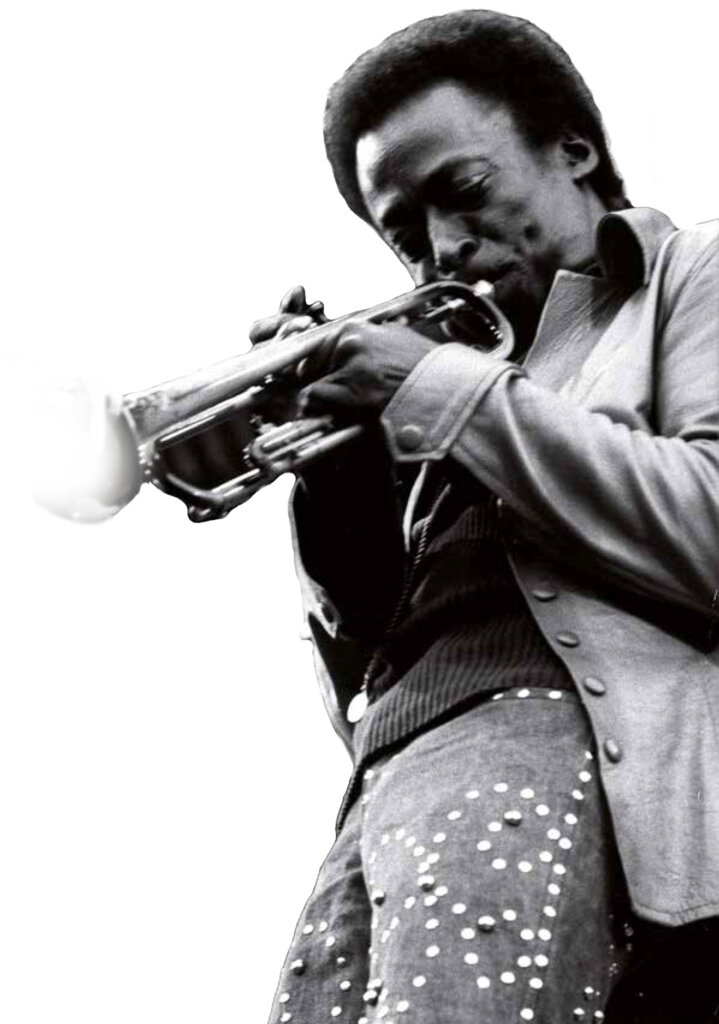

Le dessinateur Fred Beltran les avait réunis sur notre couverture fin 2022, mais dans la vraie vie, Miles Davis et Jimi Hendrix se sont-ils croisés ? Ont-ils joué ensemble ? En tout cas, Miles Davis et Jimi Hendrix ont chacun à sa manière révolutionné le jazz et le rock au tournant des années 1960, et il nous avait semblé important de demander à Yazid Manou de raconter ce qui les a rapproché à cette époque d’intense créativité musicale.

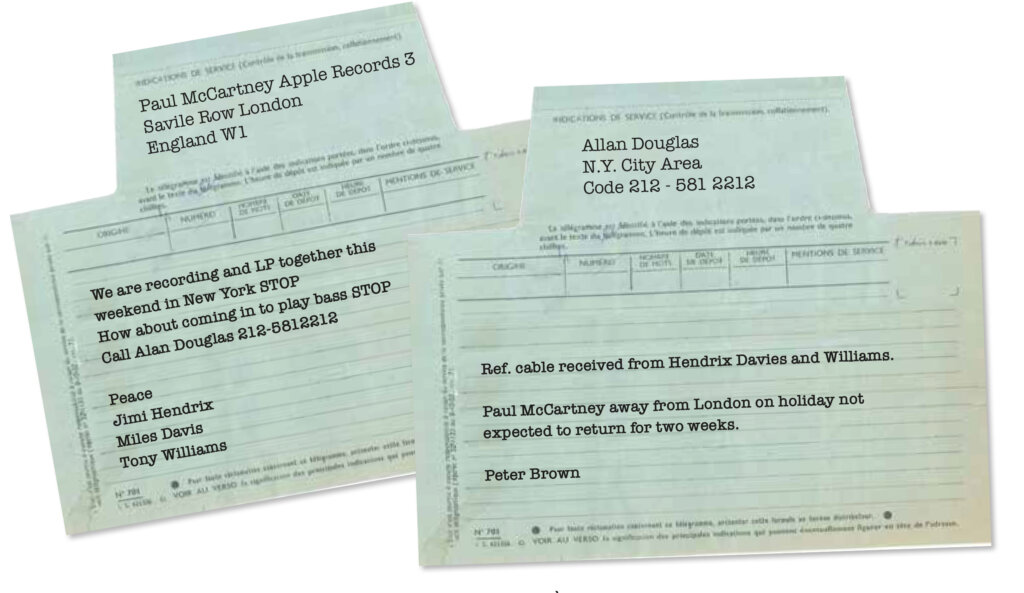

Au nombre des fantasmes qui gravitent autour de Jimi Hendrix, l’évocation de Miles Davis est un des plus tenaces. Mais aucune photo ni aucun son n’ont à ce jour été révélés. Quant à une hypothétique rencontre phy-sique, on ne trouve que des rumeurs et quelques témoignages invérifiables. Pourtant, les liens mystérieux entre ces deux icônes semblent fasciner de façon exponentielle avec les années. La disparition de Betty Davis, témoin clé, empêche définitivement tout éclaircissement. Cependant, il y a bien longtemps que la chanteuse volcanique s’était volontairement effacée de la vie publique sans jamais avoir apporté aucun élément concret sur la réalité de la relation entre “son” Miles et Jimi Hendrix. En définitive, le seul matériau qui pourrait subsister se présente sous la forme d’un simple bout de papier, qui a relancé tous les fantasmes, et dont voici l’histoire.

PAUL D’ATTRACTION

Nous sommes en 2005, et tandis que je surfe sur le site du Hard Rock Café après une petite recherche hendrixienne, je tombe sur la page de l’enseigne de Key West en Floride, indiquant que l’établissement exposait un télégramme envoyé à Paul McCartney le 21 octobre 1969 où était mentionné l’enregis-trement d’un album le week-end suivant, et lui proposant tout sim-plement s’il voulait y participer. Avec en guise de signature : « Peace Jimi Hendrix Miles Davis Tony Williams. » Je tombe des nues ! Comment se fait-il qu’un tel document n’ait jamais fait parler de lui au-paravant ? Le site ne pré-sentait pas de photo de l’objet, juste son contenu. Je ne connaissais personne qui puisse faire un saut à Key West afin de récupérer un cliché. J’ai tout de même tenté de faire un peu de bruit autour de la “décou-verte” avec un mailing, mais à l’époque mes destinataires étaient peu nombreux et sans pièce jointe, les réactions furent insignifiantes. Seul le rock critic américain Charles R. Cross reprit succinctement l’information dans sa biographie de Jimi Hendrix, Room Full Of Mirrors, sortie en juillet 2005. Un rebondissement inattendu et décisif sur-vint sept ans plus tard. En flânant comme à l’accoutumée sur la toile, j’étais retourné sur le site du Hard Rock Café et là, deux énormes surprises m’attendaient : le fameux télé-gramme était maintenant exposé à Prague – plus facile d’accès – et il y avait eu une réponse au message, ce que ne spécifiait pas le site de Key West en 2005 ! Le bureau d’Apple à Londres avait envoyé aussitôt une réponse le lendemain, le 22 octobre 1969, par l’intermédiaire de Peter Brown, membre du conseil d’administration d’Apple Corps, signalant que Paul McCartney était en vacances ! Incroyable ! Je tenais mon scoop. Dans la foulée, j’étais parvenu à récupérer le visuel des télégrammes grâce à une employée du bureau parisien. Elle me révéla que la firme américaine avait acquis les lots dans une vente aux enchères chez Sotheby’s en 1995.

Début 2012, j’eu la possibilité de faire une vraie communication sur ces documents. Cette fois les retours furent conséquents, d’autant qu’à la fin de mon texte j’avais conclu être per-suadé que Paul McCartney n’avait jamais été au courant de toute cette affaire, sinon il s’en serait fait l’écho depuis très longtemps. En fait, le 22 octobre 1969, jour de la réponse de Peter Brown, il était réfugié dans sa ferme écossaise avec sa famille, tentant vainement d’échapper aux médias qui le harcelaient à propos de la rumeur insistante de son décès ! Peter Brown ne lui avait donc jamais transmis ni parlé du télégramme.

ALAN DOUGLAS À LA MANŒUVRE

Le 30 janvier 2013, je suis parti pour Londres avec quelques journalistes pour l’écoute privée de l’album inédit de Jimi Hendrix, “People Hell And Angels”. Une réception avait été organisée par Sony Music dans le club Bag O’Nails réouvert, fréquenté autrefois par le guitariste, et lieu de rencontre en 1967 entre Paul McCartney et Linda Eastman, sa future femme. Le fidèle et légendaire ingénieur du son Eddie Kramer se prêta à la traditionnelle opération question/réponse de la presse internationale lorsqu’un journaliste anglais l’interrogea en citant Miles Davis. Plus tard dans la soirée, je me présentai au reporter et lui racontai ma “découverte”. Il me répondit que cela l’intéressait et me tendit sa carte de l’Associated Press, une des plus grandes agences. C’est la dépêche qu’il publia quelques semaines plus tard qui a véritablement déclenché le buzz mondial sur ce rendez-vous manqué et enflamma les forums musicaux.

Il fallut attendre octobre 2013 pour obtenir la première réaction du Beatle grâce à une journaliste de l’Express, Paola Génone, qui l’interviewa à Londres pour la promotion de son album “New”. Il fut totalement abasourdi par la nouvelle : « C’est à la fois mon plus grand rendez-vous raté et une incroyable nouvelle, qui m’inspire déjà de nouvelles chansons. » McCartney reparla du télégramme sur le réseau américain SiriusXM le 8 octobre au micro de l’agitateur-star de la radio satellite, Howard Stern.

En se penchant plus attentivement sur le télégramme, on comprend que c’est le producteur de jazz Alan Douglas qui était à la manœuvre. Son numéro de téléphone figurait au bas de la page. Il avait rencontré Jimi Hendrix une première fois, deux mois plus tôt, backstage au festival de Woodstock, en août 1969. Les deux hommes n’allaient pas tarder à se rapprocher. Le temps de sa collaboration avec le guitariste, Douglas produira entre autres une jam de quatorze minutes le 30 septembre avec un remarquable Jimi à la basse accompagné par Stephen Stills, Buddy Miles et le guitariste John Sebastian. Le résultat, “Live And Let Die”, sera plus tard mixé sur un discours à propos de la légalisation des drogues par le gourou du LSD, Timothy Leary. Le disque est sorti en 1970 sous le titre “You Can Be Anyone This Time Around”. Puis en novembre, Douglas a été à l’initiative de la rencontre d’Hendrix avec Jalal Nuriddin, alias Lightnin’ Rod, membre fondateur des Last Poets pour le morceau Doriella Du Fontaine (publié en 1984). Le producteur aura également été très impliqué dans la formation du Band Of Gypsys avec Billy Cox et Buddy Miles.

MONSTRES SACRÉS

À New York, dans le quartier de Manhattan, Jimi avait commencé à fréquenter une boutique de vêtements branchés ouverte au printemps 1969 et tenue par Stella Douglas, la femme d’Alan, avec son amie Colette Mimram. Le musicien y venait régulièrement, accompagné de sa petite amie Devon Wilson. Il aimait leurs créations et en utilisa même certaines pour la scène, comme la célèbre veste à franges portée à Woodstock. Il est probable que Jimi et Miles aient pu s’y croiser puisque le couple Davis était aussi un habitué de l’endroit. On se doute bien qu’Alan Douglas avait en tête de rassembler les deux monstres sacrés du jazz et du rock mais la tâche s’avérait ardue. C’est peu de dire que Davis n’était pas commode et Hendrix, bien que respectant le trompettiste, était embarrassé face à ce géant de la musique. En fait, chacun se sentait plutôt intimidé vis-à-vis de l’autre. Il faut se rappeler la façon dont Miles parlait du guitariste lors d’un entretien avec le journaliste Don DeMicheal pour le magazine Rolling Stone en décembre 1969 : « Jimi Hendrix peut prendre deux blancs et les faire jouer à fond. Il faut avoir un groupe mixte – l’un a une chose, et l’autre une autre. Pour moi, un groupe doit être mixte. Pour avoir du swing, il faut qu’il y ait des Noirs. » Nous savons bien que la connotation raciale a toujours été très présente chez Miles. Il avait des réticences sur les deux premiers albums d’Hendrix. Noel Redding et Mitch Mitchell était bien moins sa tasse de thé que la paire noire Billy Cox et Buddy Miles. Mais il a quand même été particulièrement bluffé par le jeu du guitar hero, comme le décrit si bien cette anecdote de John McLaughlin qui l’avait amené au cinéma voir le film du festival de Monterey : « J’étais assis à côté de Miles, je regardais Jimi jouer et Miles disait “damn, damn”… » On dit que Miles assista en fin d’année à l’un des concerts du Band Of Gypsys au Fillmore East. L’influence de l’enfant vaudou sera profonde si on en juge par la longue liste des guitaristes qui ont collaboré par la suite avec le trompettiste : Sonny Sharrock, Dominique Gaumont, Pete Cosey, Reggie Lucas, Larry Coryell, Mike Stern, John Scofield, Robben Ford, Garth Webber, Hiram Bullock, Jean-Paul Bourelly et Foley.

L’ANNIVERSAIRE DE JIMI

Les propos de Miles Davis sur Jimi Hendrix ont toujours semé le trouble, notamment dans sa biographie publiée en 1989. A cette époque, la cote du Voodoo Child était bien remontée grâce au travail d’Alan Douglas sur le catalogue. Il aurait mieux fallu sérieusement interroger directement le jazzman vingt ans plus tôt, parce que le livre a été entièrement écrit par le poète Quincy Troupe suite à ses multiples rencontres avec Miles. Il est par exemple difficile de connaître la réalité au sujet du trio formé par Jimi, Miles et Betty. Miles, lui, n’y va pas par quatre chemins et balance ses phrases coups de poing sur les coucheries des uns et des autres. Nous sommes loin de la musique mais il faut aussi tenir compte de cet aspect. Quand j’ai interrogé Quincy Troupe sur la relation des deux musiciens, il a été incapable de répondre. Je pense qu’il a brodé à l’avantage de Miles. À le lire, on a réellement l’impression d’une grande complicité entre Jimi et Miles alors que le doute est encore permis sur le fait qu’ils se soient vraiment rencontrés ! À ce sujet, il faut évidemment parler ici du titre non officiel Ships Passing Throught The Night qui a pu faire rêver les néophytes parce qu’on y entend une trompette bouchée et un piano joués par des musiciens dont n’avons pas l’identité. Certains ont cru toucher le Graal en pensant que… Mais non, ce n’était pas du tout Miles Davis. L’enregistrement provient d’une longue série de jams du 14 avril 1969 réalisée au studio Record Plant, à New York. D’ailleurs Douglas est catégorique : il n’existe aucun enregistrement de Jimi avec Miles. Il aurait naturellement été le mieux placé pour mettre la main dessus ! Sur la toile, les débats sont toujours vifs entre fans. Voici par exemple ce que m’écrivait le journaliste Thierry Pérémarti, vivant depuis longtemps aux Etats-Unis : « Jimi était trop intimidé par les jazzmen en général, et par les “musiciens éduqués”. Ça l’impressionnait beaucoup, et il pensait n’être pas à la hauteur. (…) Ce qui aurait pu se passer, c’est une rencontre à la maison, tranquillement, pour tâter le terrain. Or Miles n’a jamais rencontré Hendrix ! Il me l’a dit. Bien qu’il dise le contraire dans son autobiographie pour faire bien. Il n’existe aucun témoin d’une rencontre entre les deux. Ils se sont parlés au téléphone une fois, c’est tout. (…) Tu connais l’anecdote où Miles offre une partition à Jimi pour son anniversaire ? Ils sont sensés se rencontrer à une soirée, et Miles s’en va car Jimi est à la bourre. Il trouve le document et passe un coup de fil à Miles pour lui dire que “c’est très gentil mais je ne sais pas lire la musique”… »

LA VOIX DE MILES

Voici un fait particulièrement intrigant sur la relation entre les deux hommes. En mai 1969, précisément les 14 et 20, deux sessions pour un album de Betty Davis sont produites par son mari dans les studios Columbia à New York. Les bandes seront malheureusement refusées par le label et ne verront le jour qu’en 2016 (“The Columbia Years 1968-1969”). Dans le livret, la chanteuse répondait aux questions de son grand ami John Ballon, en 2014. Au sujet de la participation du guitariste aux sessions, elle répond ne pas se rappeler que Miles ait proposé à Jimi d’en être, alors que ses musiciens Mitch Mitchell et Billy Cox ont été réquisitionnés, ainsi que sa copine Devon. À ces dates, nous savons qu’il était dans les parages puisqu’il enregis-trait au Record Plant à New York. L’inclusion de Jimi aurait forcément totalement changé la donne de toute l’histoire ! Mais c’est bel et bien Miles qui était aux manettes et décidait qui jouait. Le label de réédition Light In The Attic, à l’origine de la sortie inespérée de ces enregistrements, a distillé par endroits de très courts extraits de la voix de Miles. Au début de la plage 5, on entend soudainement ceci : « Quel est le nom du batteur de Jimi Hendrix ? Celui qu’on appelle Mitch. » Juste après ces mots, il éclate de rire. Mais l’ombre de Jimi était déjà présente dès les premières rencontres entre Miles et Betty. Au moment de leur mariage en septembre 1968, le trompettiste enregistre le titre Mademoiselle Mabry en référence au nom de naissance de Betty. On y perçoit dans l’intro les notes de The Wind Cries Mary. L’album “Filles de Kilimanjaro” paraîtra en février 1969. Revenons au télégramme. J’avais posé la question à Douglas mais il avait répondu n’en avoir bien entendu aucun souvenir. C’est naturellement lui qui était à la manœuvre lorsque l’idée d’une rencontre phonographique avait failli voir le jour entre Miles et Jimi, mais nous savons qu’elle a malheureusement avortée dès que Miles exigea la somme de cinquante mille dollars avant toute chose, aussitôt imité dans sa demande par Tony Williams ! Le journaliste du New Musical Express Roy Carr avait affirmé avoir pu converser avec Jimi au Ronnie Scott’s, soit deux jours avant sa soudaine disparition, et ce dernier lui aurait parlé de ses plans pour enregistrer avec Miles Davis et Gil Evans, ainsi que ses bandes avec John McLaughlin et Larry Young. Pour avoir une petite idée d’une des directions musicales vers laquelle évoluait Jimi, vaste sujet, il faut écouter l’album “Nine To The Universe”, produit par Alan Douglas et publié en 1980 : c’est une succession de jams avec les participations de Buddy Miles, Larry Young, Jim McCarty et Dave Holland, entre autres.

Hendrix avait annoncé dans une interview qu’il aimerait qu’à sa mort Roland Kirk et Miles Davis viennent jammer. Le guitariste est parvenu à jouer à plusieurs reprises en privé avec Kirk, qu’il appréciait énormément. Là encore, la rumeur d’une bande enregis-trée ne s’est jamais concrétisée. Et dans les invités venus assister à ses obsèques le 1er octobre 1970 à Seattle, un certain Miles Davis fit le déplacement.

Photo d’ouverture : X/DR, Bernard Leloup

Tandis que notre playlist “The Other Sides of Bill Evans” vous invite à découvrir les faces cachées du génial pianiste, il est temps de (re)découvrir l’homme derrière le musicien, tel qu’il se révélait en mars 1965 dans Jazz Magazine au micro de Jean-Louis Ginibre.

Bill Evans, avez-vous déjà lu, dans des revues ou des magazines, des articles sensés écrits sur vous ?

Oui. Et même, une ou deux fois, j’ai le des critiques que j’ai prises à cœur. J’ai pensé qu’elles étaient justifiées et j’ai modifié certains aspects de mon jeu à la suite de ces critiques. En ce qui me concerne, tout le monde a raison. C’est simplement une question de point de vue. Presque tout ce qui a été écrit sur moi était brillant et intelligent. La presse a été très gentille à mon égard. Mis à part un ou deux articles sur deux cents, tous les autres ont été très élogieux. J’ai eu beaucoup de chance.

Parfois, on dit que votre musique est impressionniste. Qu’en pensez-vous ?

J’adore les impressionnistes. J’adore Debussy, il est un de mes compositeurs favoris. Je ne suis pas très emballé par la peinture, mais si je l’étais, je préférerais la peinture impressionniste. Mais je ne prétends pas à quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas avec quoi je me retrouve à la fin. C’est à quelqu’un d’autre de juger cela, pas à moi. Je ne sais pas ce que c’est. J’ai l’impression de vivre deux cents ans en arrière, au dic-huitième siècle et non au vingtième, aussi je ne sais pas si je suis impressionniste ou non. Je veux changer mais j’ai le sentiment que je ne peux pas tant que je ne suis pas capable de remplacer ce que je fais par quelque chose de mieux. Je n’ai rine trouvé de mieux pour le moment, aussi je me contente de ce que j’ai.

Cherchez-vous délibérément ou vous contentez-vous de vous laisser aller ?

Je me laisse aller. Je trouve au fur et à mesure. J’ai la sensation d’avoir appris de beaucoup de monde et, cepdendant, les gens me disent que j’ai influencé d’autres musiciens… J’ai peine à le croire. Je ne crois pas avoir autant de talent que d’autres. Quelqu’un qui a du talent possède une certaine facilité et joue bien dès l’âge de seize ou dix-sept ans, beaucoup mieux que moi au même âge. J’ai dû travailler énormément et passer beaucoup de temps à chercher, plonger et extraite avant d’arriver à quelques chose. Et à cause de cela j’ai été beaucoup plus clairvoyant dans ce que j’ai fait par la suite. Ce n’était pas une imitation : je n’avaios pas assez de talent pour imiter et je me suis retrouvé avec une synthèse du jeu de très nombreux musiciens. De cela est sorti une chose et je pense qu’elle est personnelle. C’est ce qu’on me dit mais je ne sais pas vraiment.

Votre succès vous vous surprend-il ?

Oui, il me surprend. J’ai travaillé sur pour l’obtenir et j’y avais mis tous mon espoir… Mais je vois tant de gens talentueux qui n’ont pas de succès !

Quand vous avez débuté, quels pianistes admiriez-vous ?

Je crois, d’abord, Nat King Cole. Il ne joue plus aujourd’hui, mais c’est un très grand pianiste. Et puis Earl Hines, Bud Powell. Bud a été ma plus grande influence parce qu’il possède le sens de la forme. Aussi dave Brubeck, George Shearing, Oscar Peterson, Al Haig, Lou Levy.

Pourquoi Dave Brubeck ?

Voyez-vous, on apprend de tout le monde. De Nat King Cole je prendrais le rythme et l’éconimie, de Dave Brubeck un certain voicing, de George Shearing un voicing encore, mais d’un autre genre, d’Oscar Peterson un swing puissant, d’Earl Hines une forme de structuration. Bud Powell est très complet mais, même de lui, je ne prendrais pas tout : je n’écouterais pas un disque de Buf en essayant de jouer en même temps, d’imiter. J’écouterais le disque en tenterais plutôt d’en absorber l’essence pour la mettre en pratique sur autre chose… Et puis, ce ne furent pas seulement les pianistes mais ausis les saxes, les trompettes, tout le monde… C’est plutôt l’esprit qui pense jazz que l’instrument qui joue jazz qui m’intéressait.

Et Monk ?

Pas trop. Il me plaît beaucoup. Ce qui vient de Monk, d’autres l’ont absorbé aussi. C’est une personnalité individuelle si forte et si belle que l’imiter est une insulte pour lui et une erreur pour celui qui le fait. C’est aussi une insulte pour vous si vous l’imitez car vous ne respectez pas si vous le faites.Vous renoncez à votre propre personnalité si vous l’imitez et même si vous imitez qui que ce soit.

Pensez-vous parler de vos recherches dans le domaine du rythme ?

Non. En vérité, ce n’est que du feeling. J’ia fait mes débuts professionnels à douze ans et demi. Alors j’ai senti ce qu’était la forme et j’ai commencé à apprendre le langage harmonique de la mélodie. Tout le monde veut jouer du jazz après l’école, et dur des centaines de milliers de gens, seuls quelques-uns émergent. Ce n’est pas comme si quelqu’un décidait ce qu’il va faire et qu’il s’enfermait dans un placar pour travailler. Je pense au jazz comme à la musique folklorique de notre pays et je crois qu’il va s’étendre et se développer davantage. Je n’aime pas ce qui n’a pas de tradition : je pense que tout doit se développer à partir d’une tradition. Mais je n’ai pas de plan en ce qui concerne le rythme.

Quand vous aviez seize ans, vous avez fondé un orchestre avec votre frère…

C’était au collège. J’avais déjà joué avec des musiciens plus âgés dans des orchestres de danse, aussi avaisje un bon bagage. Nous avons monté avec mon frère cet orchestre qui était uniquement composé d’étudiants teenagers. Aux Etats-Unis, ça fait partie de la croissance. Jai commencé à jouer du piano à six ans. Je jouais de la musique classique et uniquement ce qui était écrit. Si on m’avait demandé de jouer Star Spangled Banner je n’aurais pas pu le faire sans la partition. A l’âge de douze ans, je commençai à jouer en orchestre. Je jouai ce qui était écrit jusqu’au jour où je découvris quelque chose qui n’était pas écrit. Ce fut merveilleux de trouver quelque chose qui n’était pas écrit et qui sonnait bien ! C’est cela qui m’a véritablement conduit nu jazz.

Parmi ces jeunes étudiants qui jouaient avec vous, y en atil un qui soit devenu jazzman professionnel ?

Non, mais, mon Dieu, l’Amérique est si grande ! Chaque collège a un orchestre ou deux. Tout le monde veut jouer et joue un peu. A New York, c’est pathétique de voir tant de musiciens superbes qui meurent de faim ! Peutêtre ailleurs seraient-ils les rois mais à New York, ils ne sont rien. J’ai dû me battre longtemps moi-même. Quand je suis arrivé à New York, j’ai dû attendre trois ans avant de percer. Mais une fois qu’on perce à New York, c’est gagné ! Et je le savais. Mais c’est très dur. Si vous réussissez facilement, vous risquez de retomber aussi facilement, mais si vous y mettez le temps et que votre talent est valable, ça dure.

Vous avez joué, lors de vos débuts, avec le guitariste Mundell Lowe…

Oui. Quand j’étais au collège, en Louisiane, Mundell vint dans la ville où j’étais pour régler des affaires de famille. Quelqu’un du collège lui demanda de m’écouter. J’étais un « junior » à ce moment-là et il m’écouta. Plus tard, je reçus un télégramme : « Voulezvous travailler avec moi cet été ? » J’acceptai bien entendu et travaillai avec lui et Red Mitchell. Je voulais quitter le collège mais il me conseilla de terminer mes études. Par la suite, grâce à Mundell, je fis la connaissance de Tony Scott. Quand je sortis du collège, Tony me trouva du travail avec Herbie Fields. Je restai dix mois avec Herbie Fields puis je fus appelé dans l’armée. Après trois ans d’armée, j’allai chez moi à New Jersey et y restai un an et demi. Puis je me rendis à New York où j’en ai bavé pendant deux on trois ans. Et ça a commencé à bien marcher. Ce n’est en fait que depuis deux ans que je peux respirer. Je puis obtenir les choses que je veux et je ne veux pas beaucoup.

Herbie Fields s’est suicidé…

Il s’est suicidé il y a deux ans. En quelque sorte, il avait été le précurseur du rock and roll : il se trémoussait, il gesticulait… Le rock and roll est arrivé, a rapporté des billions de dollars mais rien pour Herbie Fields. Puis sa femme l’a quitté en emmenant ses enfants. Il buvait sec, ii n’avait plus rien. Alors il s’est tué. C’est mieux pour lui. Je préfère le savoir mort que vivant en souffrant ce qu’il a souffert.

Vous avez joué avec Eddie Costa…

Nous étions très amis. Nous avons enregistré une fois ensemble mais nous n’avons pas souvent joué côte à côte. Nous aimions beaucoup nous retrouver. Nous aimions tous deux le sport. Une heure avant qu’il ne se tue, j’étais avec lui.

Comment Miles vous a–til engagé ?

Il m’a téléphoné. Je l’avais simplement rencontré une fois au Composer. On nous avait présentés. Six mois plus tard, il m’a appelé pour nie demander si je voulais travailler avec lui pendant le weekend. Ça a dû lui plaire puisqu’il m’a engagé.

Avec la formation de Miles, répétiezvous beaucoup ?

Non, jamais. Et je ne fais jamais répéter mon trio non plus. Nous nous comprenons très bien. Si on connaît le thème, on doit pouvoir le jouer. Chaque musicien a assez de musicalité pour cela. Nous n’avons, depuis le début, jamais répété avec le trio et, chez Miles, nous ne répétions pas non plus.

Pourquoi avez-vous quitté Miles ?

J’étais très malheureux quand j’étais avec Miles. Je ne sais pas exactement pourquoi mais j’ai senti qu’il était temps pour moi de partir. Je l’ai dit à Miles et il a accepté. Nous sommes restés bons amis.

Miles vous atil demandé de jouer dans un certain esprit ? Il avait commencé à me le demander mais je ne l’ai pas laissé faire. Miles peut vous marcher sur les pieds si vous le laissez faire. Mais, si vous réagissez, il vous en aimera davantage.

Que pensez-vous de votre expérience avec Scott LaFaro ?

Cc fut merveilleux. Cc ne fut d’ailleurs pas seulement une expérience musicale. Scott était une des personnes les plus vivantes que j’ai connues. Il fut toujours pour moi une source d’inspiration. Je ne sais pas ce qui se serait passé s’il n’avait pas trouvé la mort. Il avait progressé si vite ! Je ne pense pas qu’il serait allé beaucoup plus loin.

Avezvous cru ne jamais pouvoir le remplacer au sein du trio ?

Oui. Je ne pense pas qu’il soit remplaçable : jamais je ne pourrai trouver quelqu’un comme lui mais je pourrai trouver quelqu’un qui offre d’autres qualités. Chuck joue superbement et offre des choses que Scott n’avait pas. Mais je ne pourrais pas trouver quelqu’un comme Scott, ni quelqu’un comme Chuck ou comme Peacock.

Avec Gary Peacock, pourquoi cela n’at-il pas marché ?

Gary traverse une crise personnelle et je ne veux imposer mes pensées et mon style à quiconque. Je respecte trop le talent de Gary pour lui imposer quoi que ce soit et je voulais lui donner une chance de se trouver. Plus il jouait avec moi, plus il aimait ce que nous faisions, plus il y croyait. Cependant, j’ai senti qu’il voulait faire autre chose et je ne voulus pas le forcer. D’autre part, je ne pouvais pas modifier mon jeu peur lui. Nous nous sommes séparés.

Comment vous êtes-vous séparé de Paul Motian ?

C’est lui qui s’est séparé de nous ! A Los Angeles. Nous y étions il y a à peu près un an. Il est parti parce qu’il souffrait d’être séparé de sa femme et aussi parce qu’il y avait de petites divergences de vue dans le groupe, divergences que je n’essaierai pas de vous expliquer. J’aime beaucoup Paul. Il est resté longtemps avec nous.

Écoutez-vous du classique ?

Oui, et j’en joue pour mon plaisir.

Quel est votre compositeur favori ?

Tous les grands maîtres : Bach, Brahms, Debussy, Beethoven, Bartok, Stravinsky. J’ai la sensation de ne pas très bien comprendre ce qui se passe aujourd’hui dans la musique classique. J’essaie de comprendre mais ça ne me touche pas…

Vous avez enregistré avec Gunther Schuller et George Russell, Quelles sont vos impressions ?

Je les admire tous les deux mais je ne suis pas d’accord avec une grande partie des opinions de Schuller et avec quelquesunes de George Russell. Mais je considère George Russell comme un des rares sinon le seul bon compositeur de jazz. Schuller a beaucoup de connaissances et il est un merveilleux musicien mais j’attends toujours quelqu’un. Je ne sais pas qui mais j’attends toujours.

Vous avez joué dans la bande sonore du film « Odds against tomorrow » (Le coup de l’escalier). Que pensezvous de cette expérience ?

J’ai été un peu déçu. Il y a, dans le film, une scène de séduction entre Robert Ryan et Gloria Grahame. J’ai improvisé là-dessus. Je regardais le filmpendant que j’improvisais et je coordonnais mes improvisations avec ce qui se passait sur l’écran. Quand j’ai vu le film terminé, je me suis aperçu qu’ils avaient monté la musique avec quatre secondes d’écart et ça n’allait plus du tout. Ça ne voulait plus rien dire.,,

Que représente pour vous, en musique, le mot “liberté” ?

Pour moi, la liberté, c’est de trouver de la place là où il n’y en a pas au départ. Vous prenez une page de partition : il semble qu’il n’y ait pas de liberté là-dedans muais si vous prenez le temps, et si vous comprenez cc qu’il y a sur cette page, vous trouverez autant de liberté que vous voudrez. Vous pouvez aussi jeter cette page de musique, la déchirer, vous asseoir sur le piano, jouer avec vos coudes et dire : ça, c’est la liberté. Pas pour moi. La liberté la plus valable est celle qui a de la force, un peu parce qu’elle est gagnée contre quelque chose de solide, quelque chose de rigide.

Ecoutezvous la musique d’Ornette Coleman ?

Nous étions au même programme que lui à New York, pendant deux semaines, avant de venir ici. Je ne peux nier qu’il y ait des gens qui semblent aimer ça mais ce n’est pas du tout mon approche de la musique. Je ne suis pas Ornette Coleman et il serait inutile pour moi d’essayer de faire de la musique de cette façon. Parce qu’il me faudrait revivre ma vie et être quelqu’un de différent. C’est tout ce que je puis dire.

Au cours de cet engagement, jouait-il aussi du violon ?

Oui, du violon, mais on pourrait appeler ça du viol !

On dit souvent que vous êtes le meilleur pianiste révélé depuis dix ans. Quelle impression cela vous fait-il ?

Je ne sais pas. Au fond de moi-même je suis resté le même. Je joue les mêmes standards de la même façon et je suis aussi bon qu’avant sans tenir compte de ce qu’on peut dire. Aussi, pour moi, cela ne faitil aucune différence sauf une, s’il se trouve assez de gens pour dire ça : peut-être gagnerai-je plus d’argent. Mais en vérité, ce que les gens disent n’a pas d’importance. Je sais ce que je suis, quelqu’un de très simple et très élémentaire. Et je sens que j’ai eu beaucoup de chance.

Aimez-vous les gens ?

Oui, mais je ne communique pas trop bien avec eux…

Est-ce important de communiquer avec les gens ?

Je dédie ma vie à cela.

Vous arrive-t-il de ne pas avoir de succès, en concert ou en cabaret ?

Bien sûr. Comme dans n’importe quelle autre profession. Il y a des bons et des mauvais moments.

Êtes-vous triste à ce moment-là ?

Bien sûr, et je me sens responsable.

Croyezvous en une puissance supérieure ?

La seule chose supérieure dont j’aiefait l’expérience est la musique.

Y a-t-il un autre art que vous placiez plus haut que la musique ?

Non, et même pas s’en approchant.

Etes-vous indulgent dans la vie ?

J’essaie de l’être mais peut-être au fond de moi ne le suisje pas du tout. En d’autres termes, je ne veux faire de mal à personne mais je dois être très strict avec moimême pour me maintenir. Lorsque vous m’avez demandé ce que je pensais d’Ornette Coleman, je vous ai répondu vous savez quoi, mais au fond de moimême il se pourrait que je sois très fortement contre.

Chuck Israels semble être beaucoup plus affirmatif que vous dans ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas…

Je ne connais pas très bien Chuck. Je n’y suis jamais parvenu. Nous nous entendons très bien. Je crois qu’il est difficile de le connaître mais je l’aime beaucoup. Musicalement, nous nous comprenons très bien.

Vos premiers disques personnels furent enregistrés par Riverside, firme que dirigeait Bill Grauer. Etiez-vous un ami de Bill Grauer ?

Pas tellement. Bill Grauer s’occupait du côté administratif et Orrin Keepnews du côté artistique. Aussi avaisje très peu affaire à Grauer et le peu que noua avons eu à voir ensemble ne fut pas très satisfaisant. Il était très fruste. J’ai été désolé d’apprendre sa mort, mais de son vivant, je n’avais rien de bon à dire sur lui.

Pensezvous que sa mort ait provoqué ou précipité la faillite de Riverside ?

Non. Je pense plutôt que c’est la faillite imminente de Riverside qui a précipité la mort de Grauer. Il avait très probablement endetté Riverside à un point tel qu’ils n’ont pas pu s’en sortir. Ils travaillaient avec un très petit capital et ils ont emprunté aux banques pour essayer de s’agrandir : ils sont allés si loin qu’ils n’ont pas pu s’en sortir. Cela a provoqué la faillite.

Aimez-vous votre album “Conversation With Myself” ?

En partie seulement. Il y a quatre plages qui ont été éditées sans ma permission : Hey There, Blue Monk et deux autres. J’avais décidé de ne pas les inclure dans l’album. Mais j’aime Spartocus, Round about Midnight, Stella by Starlight et How about you. Ce disque a remporté plusieurs Awards dont le Grammy. L’idée était bonne, je crois.

Êtes-vous parfaitement satisfait de votre groupe actuel ?

Très satisfait. Chuck joue superbement. Larry, bien sûr, est un musicien complet et un très grand batteur. Tons deux sont très sensibles, compréhensifs et je pense qu’à n’importe quel moment nous pouvons expérimenter quelque chose de nouveau. Le potentiel est là.

Quelle question vous pose-t-on le plus souvent ?

« Comment appelez-vous ce que vous jouez ? », et je n’ai aucune réponse à cette question.

À quoi vous intéressezvous en dehors de la musique ?

Au sport. Je ne suis pas en forme en ce moment mais j’en ai toujours fait et j’adore ça.

Quels sports ?

Le baseball, le football. Bien sûr, on ne peut plus jouer eu prenant de l’âge mais j’adore le golf, le bowling, etc.

La politique vous intéresse-t-elle ?

Pas du tout.

N’auriez-vous pas aimé être député ou sénateur ?

Non… Le plus drôle, c’est qu’au collège j’ai toujours été élu pour ce genre de choses. J’étais toujours président d’une association quelconque. Mais je pense que j’acceptais souvent parce que ça flattait mon orgueil. Je voulais être accepté. Cc n’était pas pour la position. Si le monde dépendait de gens comme moi, nous vivrions dans des caves.

Quelle fut votre plus désagréable expérience ?

C’est difficile à dire. Dans ma vie, c’est l’armée qui m’a le plus marqué. J’étais si malheureux… Je ne m’en suis pas encore remis. D’ailleurs, je fais souvent le même rêve : je rêve qu’ils ont perdu mes papiers, qu’ils ne peuvent pas me démobiliser et qu’il faut que je fasse encore trois ans !

Lorsque vous pensez au futur, comment envisagezvous votre carrière ?

Je ne pense jamais audelà d’après-demain Et Et encore ! Mais, si je rêvais, je penserais à composer. Mais ce n’est qu’en rêve car, en réalité, je ne vois pas plus loin qu’après demain.

Avez-vous peur de vieillir ?

Non, la seule chose dont j’aie peur, c’est la mort. Quand j’avais 18 ou 19 ans, j’aurais pu mourir. J’étais prêt pour la mort. Aujourd’hui, je ne suis plus prêt : j’ai déjà perdu trop de temps…

Photo © Paul Minsart

1ère partie / Disciple et affranchi (1927-1960)

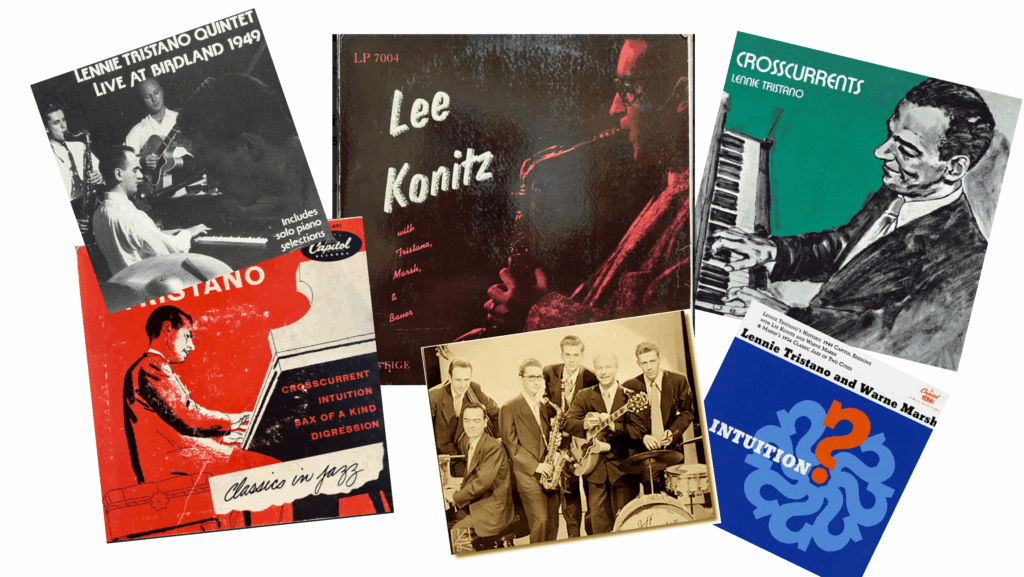

A l’occasion de l’article consacré, dans le numéro 781 de Jazz Magazine (mai 2025), à l’album “I Concentrate On You” de Lee Konitz sur le label SteepleChase, album qui marqua le rebond de sa carrière en 1974, Franck Bergerot a brossé un panorama plus large de son œuvre, en 3 épisodes à suivre sur jazzmagazine.com.

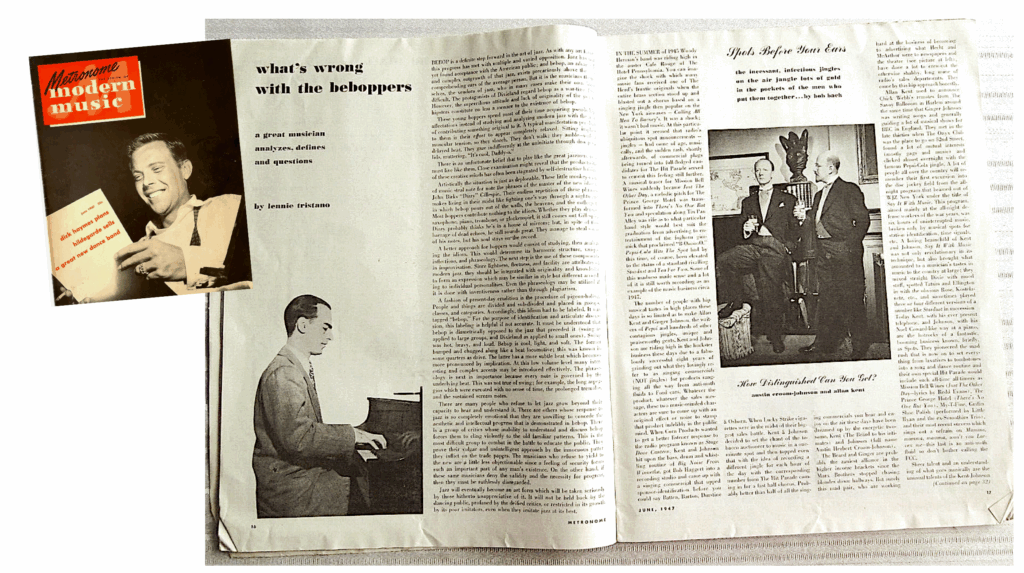

Né le 13 octobre 1927 à Chicago, Leon “Lee” Konitz se met à la clarinette à l’âge de onze ans sous l’influence de Benny Goodman, puis au ténor après s’être entiché de Lester Young, influence décisive, même s’il échange rapidement le ténor pour l’alto. Il fait bientôt la connaissance de Lennie Tristano. Né le 19 mars 1919, Leonard Joseph “Lennie” Tristano a perdu la vue au cours de son enfance et étudié dans un institut spécialisé. Outre le piano adopté à l’âge de quatre ans, il y étudie divers instruments (anches, trompette, guitare, violoncelle…). À 19 ans, il entre à l’American Conservatory de Chicago, se passionnant particulièrement pour Johann Sebastian Bach, tout en s’initiant au jazz. À partir de 1943, il enseigne à la Christensen School of Music où il a Lee Konitz pour élève.

Le bop selon Tristano

En 1946, Lennie Tristano gagne New York où il se fait rapidement remarquer pour la qualité de son oreille et pour l’originalité de ses conceptions harmoniques et rythmiques. Au sein du trio piano-guitare-contrebasse sur un répertoire de standards, il demande à son guitariste Billy Bauer de laisser tomber la pompe régulière au profit d’une partie indépendante en matière d’harmonie, de contrechant et d’accentuation. Aussi, dans une étude commandée au pianiste Lou Stein par Down Beat, il est noté que Tristano recourt au contrepoint, à des extensions harmoniques, à la dissonance et aux rythmes croisés sollicitant les découpes impaires à trois, cinq, voire sept temps, superposées à la carrure à quatre temps propre au répertoire du jazz de l’époque. Quant au musicologue Gunther Schuller, il signale, chez Tristano, un recours à la bitonalité frisant l’atonalité.

Durant l’été 1947, Tristano lui-même prend la plume dans la revue Metronome où il signe un article intitulé What’s wrong with the Beboppers ?(Qu’est-ce qui ne va pas avec les beboppers ?)Il ne s’agit nullement d’une charge contre la nouvelle musique à laquelle il consacrera un second article sous le titre What’s right with the Beboppers ? Il est en effet un admirateur de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie. Mais il s’inquiète du peu d’exigence de leurs suiveurs qu’il qualifie de « little monkey-men » se contentant de singer leurs idoles par l’emprunt de quelques tics mal assumés. Et recourant à l’expression “cool” qui servira bientôt à désigner les dérivés du bop imaginés majoritairement par les jazzmen blancs, il écrit : « Il faut bien comprendre que le bebop est diamétralement à l’opposé du jazz qui précède, swing et dixieland. Le swing était brûlant, bruyant. Il cognait et soufflait comme une locomotive. Le bebop est cool, léger, fluide. Son rythme est plus subtil, sous-entendu. Ce volume plus discret permet d’y introduire d’intéressants accents plus complexes. » Point de vue bientôt partagé, notamment par le jazz critic Leonard Feather qui écrira en 1949 que la caractéristique rythmique du bop nous fait passer du “hot jazz“ au “cool jazz”, et qui désigne Lester Young comme le grand novateur à l’origine de cette évolution. Une remarque résonnant avec les “bulles” émises par le “pape” de la critique jazz en France, qui qualifiait pareillement Lester Young et les boppers d’anti-jazz, tout en bénissant Coleman Hawkins qui fut pourtant l’un des inventeurs du langage harmonique du bop. Paradoxe qui pourrait ici nous entrainer vers des digressions pas totalement hors de propos dans une discussion sur l’art de Lee Konitz. Mais poursuivons…

À l’école de Tristano

Lorsque Lee Konitz débarque à New York en 1948, il y rejoint son ancien professeur pour se placer sous son aile. Tristano devient une espèce de gourou musical, alors que son trio se fait quintette avec l’adjonction de Konitz et de divers batteurs, puis sextette avec l’arrivée de Warne Marsh, un saxophoniste ténor dont la sonorité se fondait si mystérieusement à celle de Lee Konitz que l’on pouvait les prendre l’un pour l’autre. Une caractéristique qui inspira à certains l’expression de ténor en mi bémol (les saxophones étant des instruments dits “transpositeurs”, le ténor est en si bémol et l’alto en mi bémol).La discipline à laquelle les soumit Lennie Tristano consistait notamment à leur faire apprendre les solos de Lester Young sans l’aide de l’instrument ni même du papier-crayon, juste en les chantant. Ainsi seraient-ils mieux en mesure d’entendre ce qu’ils improvisaient eux-mêmes, et plus à même d’improviser intérieurement ou à voix haute sans l’aide de l’instrument. Il poussait la logique jusqu’à les faire à improviser collectivement sans thème ni grille harmonique. Il en est resté deux brefs exemples Digression et Intuition 1, le coffret “Lennie Tristano, Personal Recordings 1946-1970” (Mosaic, 2021) révélant des exemples plus conséquents enregistrés en public dès 1948, autant de préfigurations du free jazz avec une décennie d’avance.

Pour les encourager à improviser en contrepoint, en s’écoutant les uns les autres, il leur faisait jouer également des fugues à deux voix de Johann Sebastian Bach dont on retrouve l’esprit (début et fin de Fishin’ Around 2,final de Jazz Of Two Cities 1et Dixie’s Dilemna 1,réexposé de Sound-Lee 2, plus d’autres exemples lors des retrouvailles de Konitz et Marsh) sinon la lettre lors des tournées européennes de 1975-76 (“Live at the Montmartre Club, vol.2” et “London Concert”). De manière générale, compositions et improvisations étaient démarquées des standards de la comédie musicale, de nouvelles mélodies se substituant aux airs originaux. C’est ainsi que You Can Depend On Me devint Wow ! 1, Cherokee fut métamorphosé en Marshmallow 2et What Is This Thing Called Love travesti sous le titre Subconscious Lee 1. Autant d’occasions de se livrer à des chromatismes acrobatiques et de s’affranchir des symétries de la découpe prosodique des refrains d’origine en chevauchant les barres de mesure selon des métriques superposées aux structures standards en 32 mesures… le tout en totale décontraction.

L’émancipation discrète

C’est cette décontraction que s’empressèrent de dénoncer les afficionados du bop qui envisageaient les urgences parkériennes ou gillespiennes comme métaphores de la tension sociale pesant sur la communauté noire. Mais c’est cependant cette décontraction, non dépourvue d’intensité, qui décida Miles Davis à choisir Lee Konitz plutôt que Sonny Stitt, lorsque Charles Parker s’avéra indisponible à la création du fameux nonette en 1948. Première incitation pour Konitz à s’émanciper du clan Tristano au risque d’en être plus ou moins excommunié, ce qui n’interdira pas d’épisodiques retrouvailles avec Marsh et/ou Tristano jusqu’en 1964.

De parents travaillant dans le milieu artistique hollywoodien et donc à l’abri du besoin, Warne Marsh restera longtemps dans le giron tristanien, et même lorsqu’il s’en affranchira, il campera sur un rigorisme refusant toute compromission, peu soucieux de sa notoriété, mais vénéré durablement pour sa conception du mètre, notamment, et de façon très contrastée, par Anthony Braxton et Mark Turner. Plus folâtre, Konitz s’affranchit de tout dogmatisme, pétri par la culture des standards qu’il revisite à l’envi jusque dans les moindres recoins connus de lui seul, voire méconnus de lui-même au moment de les aborder. Au début des années 1950, il court le cacheton dira-t-on ; il court en tout cas le monde. On le croise en Suède en 1951, avec Charles Mingus en 1952 avant qu’il n’embarque au sein de la formation de Stan Kenton pour la côte Ouest où il se joindra au “pianoless quartet” de Chet Baker et Gerry Mulligan (“Konitz Meets Mulligan”, Pacific). Toujours avec Kenton, il est en Europe en 1953, constituant un réseau de relations pour sa carrière free lance à venir. En 1954, il monte un quartette avec quelques disciples tristaniens (les pianistes Ronnie Ball ou Sal Mosca, le guitariste Billy Bauer, les contrebassistes Peter Ind ou Arnold Fishkin et les batteurs Jeff Morton , Al Levitt ou Dick Scott, etc.). Une carrière vagabonde, avec le soutien discret d’Atlantic, puis Verve, sans véritable traits saillants pour ponctuer une excellence réelle mais sans histoire, quasiment hors du temps de l’Histoire, plus de ponctuelles collaborations orchestrales avec Gil Evans, Gerry Mulligan, et surtout Jimmy Giuffre avec qui il cosigne “Meets Jimmy Giuffre” et “You & Lee”. Franck Bergerot

À suivre : 2ème partie (disponible à partir du 24 mai) – De l’oubli à la renaissance (1961-1976)

1. Lennie Tristano & Warne Marsh “Intuition” (Capitol)

2. Lee Konitz “Suconscious Lee” (New Jazz / Prestige)

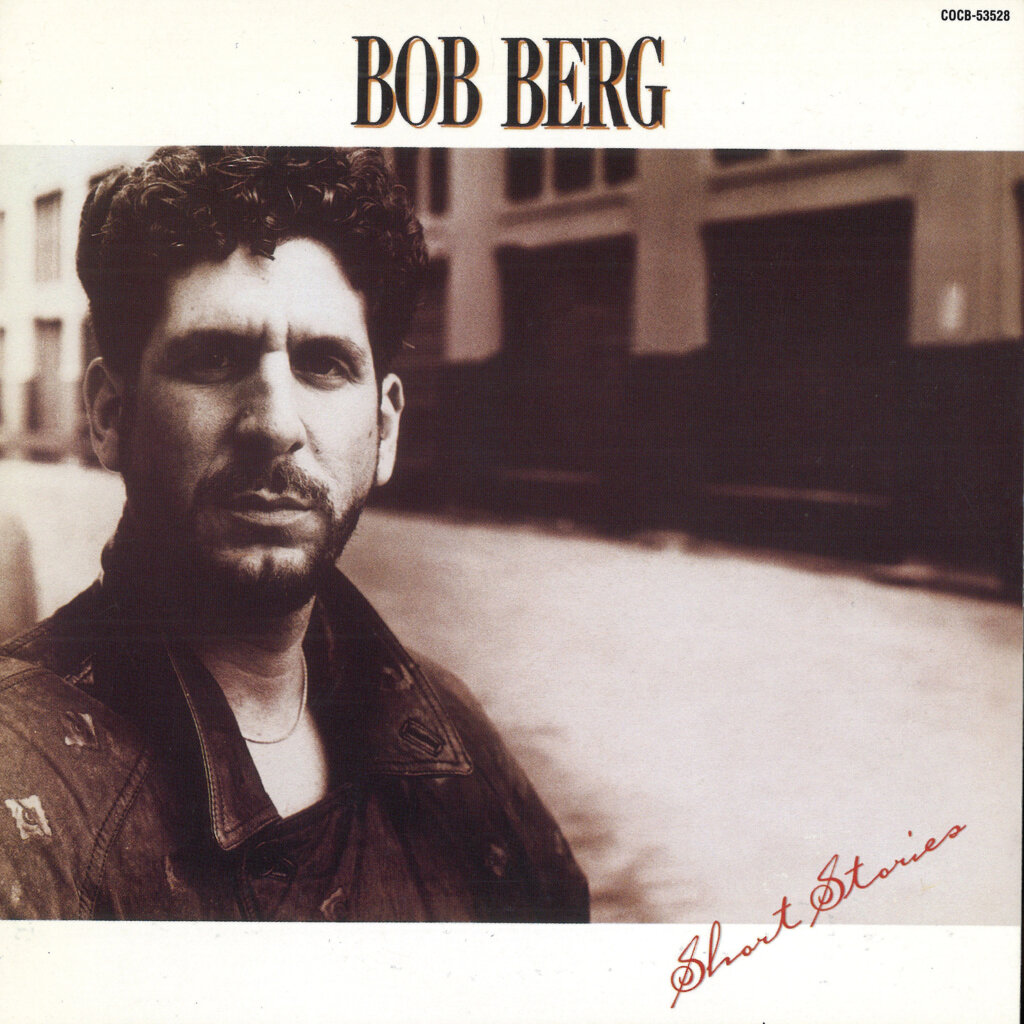

S’il y a un avant et un après Miles Davis dans la carrière de ce natif de Brooklyn, New York, il n’en reste pas moins un soliste et un compositeur majeur qu’on a trop souvent réduit à l’étiquette de musicien fusion et dont la discographie personnelle contient nombre de pépites, dont l’irrésistible Friday Night At Cadillac Club.

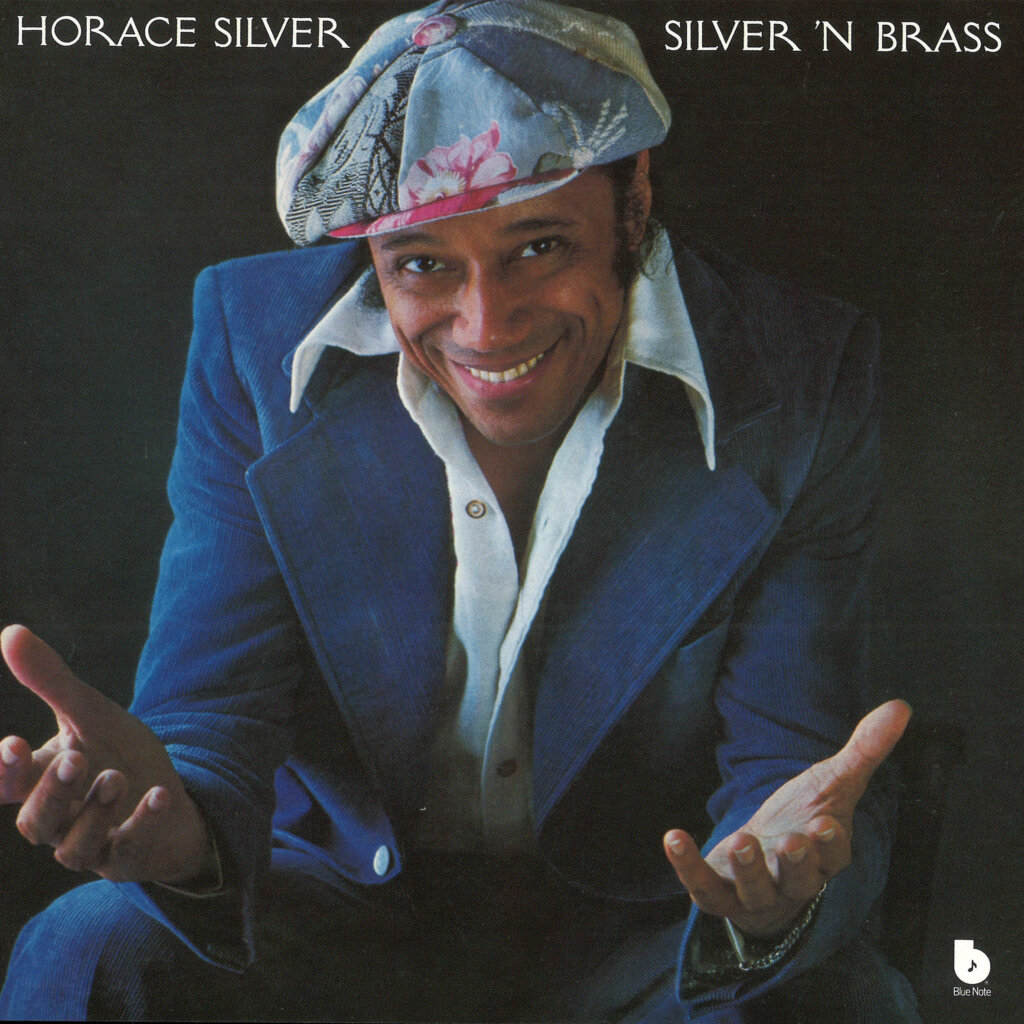

par Julien Ferté / photo : Don Schlitten

S’il doit sa toute première apparition phonographique à un pianiste oublié de Philadelphie, Kenny Gill, ce n’est qu’au mitan des années 1970 que l’on commença de repérer le nom de Bob Berg, grâce à la trilogie “Silver ’ N” de ce maître du hard-bop et toujours grand découvreur de talent qu’était encore le pianiste Horace Silver à cette époque – encore lycéen, le jeune Bob avait déjà appris par cœur “Doin’ The Thing At The Village”, avec le fameux titre Flithy McNasty, summun du hard-bop funky qui le marquera à vie. Dans la foulée, Bob Berg, qui avait commencé par jouer du piano à l’âge de 6 ans (« Beethoven, Tchaikovwky et Debussay étaient mes favoris ») remplaça George Coleman au sein d’Eastern Rebellion, le groupe d’un autre pianiste d’importance, Cedar Walton. Ainsi ce jeune et impétueux saxophoniste ténor partait, c’est le moins qu’on puisse dire, sur des bons rails, livrant au passage son premier 33-tours « as a leader », comme on dit dans son pays natal, “New Birth”, enregistré en compagnie de son second mentor, Cedar Walton, du trompettiste Tom Harrell (qu’il avait côtoyé avec Horace Silver), du contrebassiste Mike Richmond, du batteur Al Foster et du percussionniste Sammy Figueroa.

Mais c’est bien sûr en succédant à Bill Evans dans le groupe de Miles Davis que Bob Berg se fit connaître d’un public bien plus large que celui des initiés. Jouer avec le trompettiste-star, c’était soi-même accéder à un statut de vedette, et si Bob Berg se sentit rapidement à l’étroit dans la musique de Miles – sur disque, sa trace restera finalement minimale comparée à ses performances scéniques –, ce prestigieux “gig” lui permit cependant de relancer sa propre carrière, et après un album live enregistré en Italie en 1982 (mais publié en 1985), Bob Berg revint avec “Short Stories”, qui mettait non seulement ses talents de soliste et de compositeur en avant, mais qui marquait aussi le début de sa fructueuse association avec Mike Stern – le guitariste, lui aussi “ex” du groupe de Miles Davis, venait de l’inviter à jouer sur l’album de son comeback, “Upside Downside”. Dès lors, le saxophoniste ténor de feu et le guitariste électrique incendiaire vont se mettre à distiller en quartette leur jazz-rock – ou devrait-on dire “bop and roll” ? – aussi énergétique que mélodique et funky, boostés par le drumming phénoménal de Dennis Chambers, révélé au monde du jazz peu de temps grâce à John Scofield (après avoir fait groover plusieurs disques mémorables de Parliament, l’un des deux combos “p-funk” de George Clinton).Chaque soir, Friday Night At The Cadillac Club, le classique instantané de “Short Stories” qui sonnait comme du King Curtis post-bop faisait chavirer les foules.

Pour autant, Bob Berg n’a jamais voulu être prisonnier de l’étiquette “fusion”. Plus puriste, sans doute, qu’on pouvait le croire, il se décentre du cœur du réacteur pour revenir sans nostalgie aucune à ses premières amours, plus nuancées, loin de la (certes joyeuse) furia électrique des années 1980. Et s’il un album à découvrir ou redécouvrir d’urgence, c’est bien le somme toute méconnu “Enter The Spirit”, où fort de ses talents de compositeurs plus affinés que jamais, faisait, comme le titre du disque l’indique, entrer l’esprit du post-bop dans une nouvelle ère. À ses côtés, des sidemen exceptionnels magnifiaient sa musique, tels le pianiste Jim Beard ou, toujours fidèle, Dennis Chambers, qui démontrait qu’on pouvait être un “monstre” de groove et aussi swinguer. Au piano sur trois titres, nul autre que Chick Corea, que le saxophoniste rejoindra dans son Quartet pour l’album “Time Warp”, qui mérite également d’être réévalué – Corea lui laissait beaucoup d’espace, comme en témoigne la magnifique Tenor Cadenza, qui précède Terrain.

Quant à “Holding Together” de Steps Ahead, il reflète cette période où le groupe du vibraphoniste Mike Mainieri se réinventait en mode acoustique avec Eliane Elias au piano, Marc Johnson à la contrebasse et Peter Erskine à la batterie. Ce double CD live enregistré en 1999 fut hélas publié l’année où Bob Berg et sa femme trouvèrent la mort dans un accident de voiture, le 5 décembre 2002. Fin tragique pour un saxophoniste qui aura incarné trois décennies durant une certaine exigence, aimé John Coltrane et le rhyhthm’n’blues en restant toujours accessible.

À écouter

Horace Silver : “Silver ’N Brass” (Blue Note, 1975).

Horace Silver : “Silver ’N Wood” (Blue Note, 1975).

Horace Silver : “Silver ’N Voices” (Blue Note, 1976).

Eastern Rebellion : “Eastern Rebellion 2” (Timeless, 1977).

Bob Berg : “New Birth” (Xanadu, 1978).

Eastern Rebellion : “Eastern Rebellion 3” (Timeless, 1979).

Eastern Rebellion : “Eastern Rebellion 4” (Timeless, 1983).

Miles Davis : “You’re Under Arrest” (Columbia, 1985).

Mike Stern : “Upside Downside” (Atlantic, 1986).

Bob Berg : “Short Stories” (Denon, 1987).

Bob Berg : “Enter The Spirit” (Stretch Records / GRP Records, 1993).

Steps Ahead : “Holding Together” (NYC Records, 2002).

Il est de toutes les musiques, et dans les disques des autres aussi, car Al Jarreau n’était pas du genre à refuser une invitation. Voici vingt titres enchanteurs que vous ne trouverez pas dans la discographie d’Al Jarreau. Sélection.

Titre Sophisticated Lady

Artiste J.R. Monterose

Album Live At The Tender Trap

Fresh Sound Records, 196Première apparition publique d’un jeune chanteur dans un club de l’Iowa où il se produira régulièrement jusqu’en 1965 (le Tender Trap verra également débuter David Sanborn). Il rejoint le solide quartette du saxophoniste hard-bop J.R. Monterose pour une poignée de standards. Tout en retenue, Alwyn cherche son style.

If I Ever Loose That Heaven

Quincy Jones

Body Heat

A&M, 1974

« Au bout de quelques minutes d’écoute, je réalise que ces percussions sont en réalité une voix humaine ! Cela m’a ouvert de nouveaux horizons », se souvient Bobby McFerrin, 24 ans lorsqu’il découvre cette pépite soul à la troublante sensualité. Les voix de Minnie Ripperton et Leon Ware y sont donc soutenues par un étonnant “percussionniste vocal” alors inconnu du grand public.

Hot New Blues

Chick Corea

Secret Agent

Polydor , 1978

Un faux chœur gospel féminin (entièrement chanté par l’épouse de Corea, Gayle Moran), un démarrage cool blues soudain rattrapé par un esprit fusion, un solo de synthétiseur en folie, une composition qui se complexifie et pousse le chanteur dans ses retranchements, entre voix de fausset et rare descente dans l’hyper-grave. À (re)découvrir d’urgence !

Carry On

Flora Purim

Carry On

Warner Bros. Records, 1979

La chanteuse des débuts de Return To Forever réconcilie rythmes brésiliens et disco dans ce titre composé et produit par George Duke. Duo magique avec Jarreau, dont la voix se mélange aux percussions de Sheila Escovedo et Airto Moreira. Irrésistible.

Your Precious Love

Al Jarreau & Randy Crawford

Casino Lights

Warner Bros. Records, 1982

Duo vocal d’une infinie tendresse sur la scène du Casino de Montreux, soutenu par la crème des musiciens Warner de l’époque (avec un solo de Larry Carlton gorgé de feeling). Al Jarreau a trouvé en Randy Crawford, fantastique chanteuse soul, une partenaire idéale.

Girls Know How

Nightshift Movie Soundtrack

Warner Bros. Records, 1982

La ritournelle simple et entêtante est de Burt Bacharah, la production de Jay Graydon, le gratin de la pop west coast est dans la place (les indispensables David Foster, Jeff Porcaro, Jerry Hey, les choristes Richard Page et Steve George). Un délicieux inédit de l’album Breaki’ Away ? Non la musique d’une comédie romantique oubliée de Ron Howard…

Bet Cha Say That To All The Girls

Sister Sledge

Bet Cha Say That To All the Girls

Atlantic, 1983

C’est George Duke, producteur de l’album, qui a l’idée de proposer à Al de venir rapper sur le disco-funk de Sister Sledge… Oui, vous avez bien lu, ici notre chanteur se transforme en MC, et s’amuse comme un fou à scander son texte sur fond de drums machines programmées par Duke.

Since I Fell For You

Bob James & David Sanborn

Double Vision

Warner Bros. Records, 1986

Al Jarreau a-t-il un jour mieux chanté que dans cette reprise d’un vieux blues de Buddy Johnson ? C’est surtout l’alchimie quasi-surnaturelle de ses échanges avec Sanborn qui impressionne. « Nous allions de surprise en surprise, et si Al chantait comme un instrumentiste, j’aimais jouer du saxophone “comme un chanteur”. Nous passions tous deux d’un monde à l’autre, et nous nous comprenions si bien ! » racontera Sanborn.

Moonlighting (Theme)

Al Jarreau

Maxi Single WEA, 1987

« Le meilleur album que j’ai produit et qui ne s’est pas vendu »’ : c’est ainsi que Nile Rodgers évoque le très réussi “L Is For Lover”, probablement l’enregistrement le plus pop d’Al Jarreau. La chanson Moonlighting, BO d’une célèbre série TV (souvenez-vous, les blagues de Bruce Willis et le glamour de Cybill Shepherd !), fut retirée de l’album juste avant sa publication, Al et Nile ne la trouvant pas au niveau des autres titres. Et elle devint vite l’un des thèmes les plus connus du chanteur ! Préférons la version longue, parue dans le maxi-45 tours de 87, pour l’impro scattée finale de Jarreau.

You Send Me

Hiram Bullock

Give It What You Got

Atlantic Jazz , 1987

Jarreau retrouve ici le guitariste le plus fun(ky) de la planète, camarade occasionnel sur scène où ils partagent la même énergie joyeuse. Et en offrant ce remake soul et soyeux du premier succès de Sam Cooke, ils cherchent avant tout à se faire plaisir. Plaisir communicatif !

Never Explain Love

Do The Right Thing Movie Soundtrack

Motown, 1989

Dans ce film majeur de Spike Lee, la nom d’Al Jarreau est entonné par le DJ joué par Samuel L. Jackson parmi quelques légendes de la musique afro-américaine. Contrastant avec le crescendo de violence de l’intrigue, Al Jarreau interprète de sa voix caressante cette chanson romantique qui accompagne le générique de fin, secondé par de superbes arrangements de cordes signés Clare Fisher.

Freddie Freeloader

Jon Hendricks & Friends

Listen To Monk

Denon, 1990

Renversante jam session autour du Rhythm-A-Ning de Thelonious Monk. Hendricks raconte : « J’ai simplement laissé les micros allumés pendant une pause dans l’enregistrement de Freddie Freeloader, suggéré à George (Benson) et Al (Jarreau) de “s’amuser un peu”, donné à Tommy Flanagan quelques instructions qui nous ont lancés en orbite dans ce qui est l’une des performances de chant scat les plus fantastiques de l’histoire… d’autant plus que personne ne savait qu’il était enregistré ! »

Blue Skies

Glengarry Glen Ross Soundtrack

Elektra, 1992

Dès les premières secondes, John Patitucci et Peter Erskine annoncent la couleur : cette ballade jadis popularisée par Frank Sinatra sera jouée à un rythme d’enfer. Enregistré live et en une seule prise, c’est bien un des chefs-d’oeuvre cachés de la discographie d’Al Jarreau, une folle performance où s’entend son amour pour Betty Carter.

Symphonie n° 4

Lou Harrison

A Portrait

Decca, 1997

Que fait Al Jarreau dans une symphonie composée par un élève hippie de Schönberg, confrère de John Cage, amoureux du gamelan javanais ? Tour à tour chanteur et narrateur, il livre une interprétation très contrôlée. Il se fait conteur de légendes traditionnelles Navajo, d’une voix claire et expressive. Puis interprète virtuose de longues sections mélodiques pentatoniques, naissant du bourdonnement d’instruments à percussion. Décidément dans son élément dans tous les univers !

Waters Of March

Lee Ritenour

A Twist Of Jobim

I.E. Music, 1997

Jarreau ne ratait jamais une occasion de déclarer sa flamme à la musique brésilienne. En duo avec la chanteuse soul Oletta Adams (surtout connue pour ses collaborations avec le groupe Tears For Fears), dans le bel écrin d’une production Ritenour, Al rend hommage à un de ses maîtres compositeurs, Antonio Carlos Jobim, avec une infinie délicatesse.

My Funny Valentine

Michael Patches Stewart

Penetration

Hip Bop Records, 1998

Il en parlait depuis quinze ans… Al jarreau souhaitait enregistrer le classique de Rogers & Hart. S’il accepte l’invitation du trompettiste (et ancien membre régulier de sa formation) Patches Stewart, c’est parce que cette version ne ressemble à aucune autre, audacieusement arrangée par le génial producteur et claviériste Jim Beard. La qualité de jeu est exceptionnelle (Kenny Garrett est là aussi), et ça sonne résolument contemporain, avec ces boucles de batterie électronique de Zach Danziger, dans une mouvance drums’n’bass. A écouter toutes affaires cessantes.

Whisper Not

Benny Golson

New Time New Tet

Concord, 2009

Popularisée par les Jazz Messengers en 1956, la mélodie addictive du saxophoniste semblait murmurée, comme une confidence, dans sa version d’origine. Jarreau s’en empare avec respect et retenue, sonnant vraiment comme un saxophone (il se substitue à Golson, et c’est d’ailleurs l’excellent trompettiste Eddie Henderson qui assure le solo).

Excellent Adventure

Al Jarreau

The Very Best Of Al Jarreau

Rhino Records, 2009

Titre inédit paru dans une compilation, une composition purement Jarreau (joie, swing et fantaisie), mais ce qui change ici est le son quasi hip-hop, avec la production de la paire Ahmir « ?uestlove » Thompson/James Poyser, ex-The Roots. Le mariage est si réussi qu’on se prend à regretter qu’il ne se soit pas prolongé sur tout un album.

Double Face

Eumir Deodato

The Crossing

Expansion, 2011

Navigant entre la bossa, le jazz et la pop depuis ses glorieuses années 1970, Deodato était pour Al Jarreau le partenaire rêvé. Groove entraînant, mélodie rafraîchissante, chouette solo de Rhodes et scat impeccable, le chanteur retrouvait ici une nouvelle jeunesse, et le single remporta un certain succès pendant l’été 2011.

Entre 1980 et 1984, l’association Al Jarreau / Jay Graydon donne naissance à quatre albums parfaits. Le légendaire producteur nous raconte cet âge d’or.

« C’est vrai, je suis du genre perfectionniste… cela ne veut pas dire que tout doit être parfait, mais plutôt que je veux que tout sonne au mieux, pour le plus grand bonheur de l’auditeur. Cela doit rester sensible, humain. » Quand Graydon rencontre Al, il veut saisir cette opportunité pour offrir au plus grand nombre ce jazz-pop-funk qui lui tient tant à cœur. « C’était très important pour moi. J’ai refusé beaucoup de gigs pendant cette période pour faire tous les ans, un album avec Al. Et nous avons travaillé dur ! » Les séances de studio se prolongent tard dans la nuit, et l’enregistrement des voix fait l’objet d’une attention obsessionnelle.

Si nous découvrons alors un “son Graydon”, c’est parce que le producteur est également guitariste, et ingénieur du son de ces séances. « Dans “Blue Desert”, l’album du chanteur Marc Jordan que j’avais produit juste avant “This Time” avec la même équipe de musiciens, je m’exprimais largement à la guitare, en solo. Mais avec Al, les chansons s’en passaient très bien. Je me demandais toujours : “De quoi cette chanson a-t-elle besoin ?” Et je choisissais les musiciens en fonction de son feeling, de son groove. Tous ces gars étaient extraordinaires, mais j’avais mes préférences selon les morceaux. Pour Mornin’ par exemple, à la batterie, ça devait être Jeff Porcaro parce qu’il maîtrise le rythme shuffle du funk comme personne. Je l’avais également choisi pour Boogie Down, mais comme il était indisponible, c’est Steve Gadd qui a assuré la partie de batterie… magnifiquement ! »

La touche finale de ces séances d’enregistrement, c’est toujours l’ajout des cuivres orchestrés par le trompettiste Jerry Hey. Voix et sections rythmiques (souvent Tom Canning ou David Foster, Abe Laboriel et Steve Gadd ou Jeff Porcaro) étaient déjà finalisées, et Hey s’appuyait sur les parties de claviers pour écrire ses partitions. Cela lui permettait de rester en symbiose avec ce qui était joué, sans surcharger le son. Evidemment lorsqu’Al Jarreau et Tom Canning découvraient les versions “cuivrées” des chansons qu’ils avaient composées avec Jay (Roof Garden ou Step By Step, pour ne citer que deux titres aux arrangements particulièrement jubilatoires), ils nageaient en plein bonheur. « Jerry, Gary Grant et Chuck Findley aux trompettes, Bill Reichenbach et Lew McCreary aux trombones, ces mecs-là étaient les meilleurs du monde ! Le son d’un saxophone dans une section de cuivres peut être très utile, mais moi je voulais des cuivres qui pètent : trois trompettes et deux trombones, c’était l’idéal. »

Des chansons intemporelles, avant que le duo Jarreau / Graydon ne plonge au cœur des années 1980… « Notre quatrième album, “High Crime”, a moins bien fonctionné que nous l’espérions. À l’époque, tout le monde utilisait des boîtes à rythme, des séquenceurs, et j’ai voulu m’y coller ». Plusieurs batteurs totalement inconnus ont collaboré à cet album, et on n’entendra plus jamais parler de Skinsoh Umar ou de Tubs Margranate. Et pour cause : leurs noms ont été inventés pour l’occasion, la batterie étant remplacée par des programmations. Bienvenue dans l’ère des machines ! La prise de risque était grande, et certains fans de la première heure ne se sont pas remis du robotique Raging Waters, qui ouvre l’album avec ses guitares rock FM agressives. Cela n’empêche nullement le chanteur de s’amuser, et confrontée aux rythmes électroniques, sa voix fait des étincelles ! « J’aurais aimé faire un autre album complet avec lui, mais Al a préféré suivre une autre direction. C’était tellement facile de s’entendre avec lui, il était toujours volontaire dans le travail. Et c’était un homme bien, une belle personne ! »

À écouter

Al Jarreau : “This Time”, “Breakin’ Away”, “Jarreau”, “High Crime” (Warner Bros. Records, 1980-1984

Marc Jordan : “Blue Desert” (Warner Bros. Records, 1979).

Remerciements chaleureux à Philippe Poudensan.

La première partie de ce grand entretien avec Emmanuel Bex est à lire dans le nouveau numéro de Jazz Magazine. Mais au micro de Pascal Anquetil, l’intarissable organiste est revenu sur le “making of” de son nouvel album (Choc Jazz Magazine dans notre prochain numéro)

Par Pascal Anquetil

Êtes-vous très attaché à l’idée de transmission ?

Bien sûr. Eddy m’a transmis des choses essentielles. A mon tour d’en faire autant. Non pas sur le modèle de l’hommage. Dans ce mot il manque la dimension du jeu. J’avais l’idée du projet. Il me fallait trouver un titre. Finalement l’assonance “Eddy m’a dit” m’a semblé évidente. Je savais d’où je partais, en me laissant toute la liberté que je souhaitais pour exprimer ma gratitude et admiration envers Eddy. J’aime l’idée que la musique soit transmissible directement. C’est pourquoi dans ce projet la présence à mes côtés à la batterie de mon fils Tristan, trente ans, et de son copain d’enfance Antonin Fresson, le fils de notre voisin à Saint Denis, a pour moi une signification importante. Antonin a appris le jazz avec moi. Il a débarqué un jour à la maison à l’âge de douze ans avec sa guitare sèche pour me demander s’il pouvait jouer Autumn Leaves. Avec lui je ne pouvais pas imaginer proximité plus grande et empreinte écologique plus faible. Zéro carbone ! Avant d’aller chercher très loin, ne faut-il pas mieux regarder ce qui se passe d’abord autour de vous ?

Comme est née la Grande Soufflerie, la Multicolor Feeling Fanfare version Bex ?

Une fois encore tout près de chez nous, en puisant dans les forces locales de ma ville de Sant Denis où avec ma femme Sophie nous animons un jazz club. Je suis parti de l’idée que si c’est bien de proposer de la musique vivante, c’est mieux d’en faire. J’ai donc dit au public que j’étais disponible pour partager quelque chose de concret avec ceux qui le souhaitaient. Très vite des candidats se sont signalés. Au départ on était limité à une quinzaine de personnes parce que nos répétitions se déroulaient dans le salon de notre maison. A chaque fois il nous fallait tout déménager dans le jardin pour accueillir tout le monde. Heureusement on a pu disposer d’une grande salle et ainsi agrandir notre fanfare qui compte aujourd’hui 25 membres. On se voit un dimanche par mois toute la journée. Je ne les lâche qu’en fin d’après-midi quand ils n’en peuvent plus. Pour l’enregistrement de deux morceaux avec la fanfare, Les Éléphants et Come On DH, comme nous n’étions pas assez nombreux, j’ai renforcé l’ensemble avec la fanfare du Carreau que dirige le tromboniste Fidel Fourneyron. Quand soixante musiciens ont débarqué aux studios Sextan, Vincent Mahey fut pris de panique, persuadé qu’il serait impossible de faire rentrer tout le monde dans son studio. Et pourtant, on a réussi !

Avec Simon Goubert à la batterie et Dominique Pifarely au violon, avez-vous voulu évoquer sur deux titres le légendaire trio HLP, à savoir Humair-Louiss-Ponty ?

Bien entendu, c’est un clin d’œil. J’ai noué avec Simon une telle complicité immédiate qu’il était pour moi obligatoire qu’il soit derrière la batterie. Quant à Pif, je le connais aussi depuis longtemps. On a fait partie de la Bande à Badault pendant les mêmes années où il jouait lui-même dans l’orchestre d’Eddy Louiss. Il a ensuite complément changé de direction pour partir défricher des territoires musicaux plus contemporains. Quand il a débarqué au studio, il était, je dois le dire, quelque peu inquiet. Je n’avais pas saisi qu’il lui faudrait un peu de temps pour nous rejoindre Simon et moi. Ce qu’il a très vite fait magnifiquement. C’est un musicien génial. Cela m’a fait plaisir de savoir qu’il avait fait partie de l’histoire d’Eddy Louiss. Tout cela rajoutait du sens à notre aventure.

Quel orgue avez-vous utilisé pour l’enregistrement du disque ?

Le premier jour de la séance j’avais choisi un orgue italien, une déclinaison plutôt réussie de l’Hammond, sur lequel j’ai l’habitude de jouer. Après quelques minutes d’enregistrement, j’ai compris que ce n’était pas une bonne idée de jouer sur un tel instrument. Je suis reparti chez moi chercher l’orgue Hammond qui dormait dans mon salon et que j’avais acheté en 1985. Le même modèle transportable qu’avait Eddy.

Quel rôle a joué le producteur Vincent Mahey dans la réussite de l’album ?

Je tiens à souligner que sa réalisation dépend énormément du désir et du talent de mon ami Vincent Mahey. Entre 1995 et 2000, ce sorcier du son a produit pour son label Pee Wee quatre albums sous mon nom dont “Steel Bex” et “Mauve”. Pendant près de vingt ans il avait arrêté toute production phonographique. Quand il a décidé en 2021 de reprendre cette activité il m’a dit : « Tu fais partie des musiciens avec lesquels j’ai le plus travaillé. Il faut qu’on recommence et qu’on enregistre un nouvel opus. » Je vais y réfléchir, lui ai-je répondu. A vrai dire, je n’avais aucune nouvelle idée en tête. Tous les trois mois il me relançait pour savoir si j’avais enfin accouché d’une idée d’album. Quand, l’année dernière, j’ai eu l’illumination d’“Eddy m’a dit”, Je l’ai appelé immédiatement au téléphone pour lui soumettre mon projet. Il m’a répondu : « Ouf ! C’est exactement le sujet d’album que j’attendais que tu me proposes. »

Comment sera décliné sur scène ce projet… louissianais ?

De deux façons différentes. Avec une première partie juste en formule trio orgue/guitare/batterie en compagnie de Tristan et d’Antonin, et, après entr’acte, un second set avec une harmonie locale pour laquelle j’ai déjà écrit cinq arrangements d’une durée de cinquante minutes environ. Grosso modo, je prends le début d’un morceau comme Come On DH, j’introduis au milieu des éléments qui viennent de moi et je reprends la fin comme dans la Multicolor Feeling Fanfare. Ainsi le 4 avril en Alsace, à la Briquerie, je vais tester ce nouveau répertoire avec l’harmonie de Schiltigheim. Je leur ai envoyé par avance les partitions pour qu’ils puissent travailler en amont. Je vais ensuite les voir une fois pendant leur préparation pour vérifier qu’on est raccord. Je les retrouverai finalement la veille du concert pour une ultime répétition. Voilà une formule que j’espère pouvoir expérimenter avec de nombreuses autres harmonies en France. On est avec ce projet vraiment dans l’idée de partage. Comme dans la fanfare d’Eddy, il n’y a plus de frontières entre amateurs et professionnels, jeunes et vieux. Il y a seulement une communauté de personnes bien décidées à faire la fête. Le monde est aujourd’hui assez gris comme ça pour se priver du plaisir de s’amuser à des jeux aussi gais et joyeux. De jouer du jazz avec deux z comme Louiss avec deux s.