Shelly Manne, Alain Gerber : battre et commenter (1ère partie : spaghettis et pépins)

Shelly Manne est au centre de l’ouvrage qu’Alain Gerber a consacré à l’usage que les batteurs font des balais. Titre : Le Destin inattendu de la tapette à mouches. Sous-titre : Célébration des balayeurs célestes avec Shelly Manne en point de comparaison. Éditeur : Frémeaux et Associés. Ce qui a suscité chez Franck Bergerot l’ouverture d’un éventail de souvenirs, de réflexions et digressions inattendues sur sa vocation de critique de jazz déclenchée par un portrait de Chick Corea signé Alain Gerber il y un demi-siècle. À suivre en trois parties qui reviendront plus tard sur Shelly Manne et ses balais.

En quelques mois, l’éditeur Frémeaux & Associés a contribué à une soudaine inflation de la production bibliographique française sur le jazz qui a quelque peu débordé les habitudes et les capacités de pagination de Jazz Magazine ; Alain Gerber étant à lui seul responsable de cinq d’entre eux, dont deux consacrés à la batterie. Et tout semble s’être passé comme si, le premier des deux – Deux petits bouts de bois, une autobiographie de la batterie de jazz – ayant été chaleureusement chroniqué par Pascal Anquetil, nous nous étions sentis affranchis de chroniquer le second (les autres n’appartenant à ce diptyque sur la batterie), Le Destin inattendu de la tapette à mouche (autrement dit les balais, lorsque les « deux petits bouts de bois » désignait les baguettes); d’autant plus que cette autobiographie de la batterie – présentée un peu comme une autobiographie de son auteur – ne semblait trouver dans le second que son volume 2. N’ayant pas reçu de commande spécifique de la rédaction, j’y ai trouvé excuse pour me consacrer à la poursuite d’autres lectures déjà en cours, avec l’intention de revenir à Gerber et ses balais, non en chroniqueur, mais pour le plaisir de la connaissance et de la Littérature, libéré de l’injonction d’une quelconque deadline assortie d’un nombre de lignes ou de feuillets à respecter.

Dès 1965, une boulimie d’écriture

Peut-être aussi éprouvais-je le besoin de prendre du recul, après ce “premier volume” – Deux petits bouts de bois – qui m’avait plongé dans un relatif désarroi, sa partie autobiographique toute savoureuse fût-elle consistant entre autres, de la part de Gerber, en un aveu de roublardise concernant ses premières années de critique musicale (et il ne s’y montre guère plus tendre pour ses romans de jeunesse, voire plus tardifs). Ainsi, celui dont je fus un lecteur assidu il y a cinquante ans, se décrit-il notamment en jeune carriériste tirant à la ligne, trichant avec l’exactitude, motivé qu’il était alors par le seul souci de boucler ses fins de mois et de faire ses gammes d’écrivain en herbe.

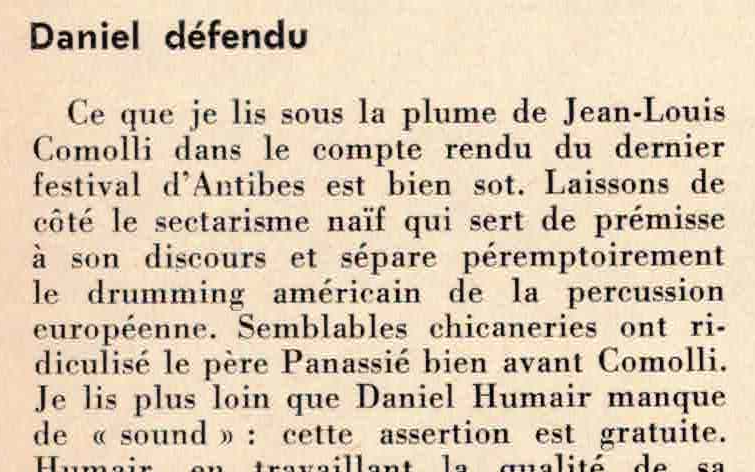

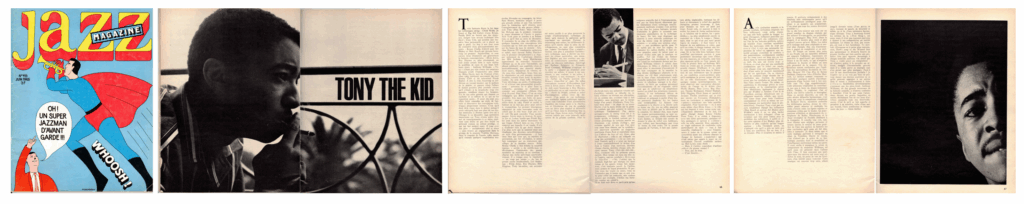

Je découvre la première publication de Gerber dans Jazz Magazine n°111 (octobre 1964) avec un courrier de protestation envoyé de Belfort (12, rue des Regrets) : « Ce que je lis sous la plume de Jean-Louis Comoli dans le compte rendu du dernier festival d’Antibes-Juan-Les Pins est bien sot. » À 21 ans, on ose, et c’est parfait, puisqu’il s’agit de prendre la défense de Daniel Humair. Et l’on voit que la batterie est son domaine puisque, invité à rejoindre aussitôt l’équipe de Jean-Louis Ginibre alors rédacteur en chef, il signe moins d’un an plus tard Tony the Kid sur Tony Williams (n°119, juin 1965), ce tout jeune batteur que l’on venait de découvrir deux ans auparavant. Suivront aussitôt L’Apport d’Elvin (n°120) et Roy Haynes, le déniaiseur de la banalité (n°121, août 1965). Soit trois longues “études” – gros mot dans la presse d’aujourd’hui – sur la batterie moderne au milieu des années 1960. Après quoi, ses sujets d’études se diversifient (Getz/Lester, Phineas Newborn, Anita O’Day, Carmen McRae, Don Cherry, Lee Konitz, Denny Zeitlin, Zoot Sims, John Handy, Gerry Mulligan, Steve Kühn, Clifford Brown, Bobby Hutcherson, Milt Jackson, Sam Rivers, Martial Solal, Herbie Hancock, Lennie Tristano, Pharoah Sanders, Sonny Rollins, Wes Montgomery, Richard Davis, Ahmad Jamal), mais toujours aussi balais et baguettes (Chick Webb, Philly Joe Jones, Frank Butler, Baby Dodds, Art Blakey, Ed Blackwell, Pete LaRocca, Zutty Singleton)…

On n’en est qu’en 1969. Sur des artistes qui ne sont pas tous de ces stars abondamment documentées, pareille boulimie nous laisse aujourd’hui rêveur, alors que nos bibliothèques et nos connexions internet mettant à notre disposition une documentation sonore et imprimée, hors de portée à l’époque, on ose rarement dans la presse spécialisée d’aujourd’hui dépasser trois feuillets bien calibrés. J’étais, je reste admiratif.

Où l’on se gaverait de macaronis trop cuits

Gerber dans Deux petits bouts de bois évoque ces études avec quelque ironie, en rappelant la critique qu’en avait fait Delfeil de Ton qui en comparait le style à du « macaroni trop cuit ». Au moins, Gerber avait-il pris soin, concernant les batteurs, de soulever le couvercle de la casserole du sujet “batterie” en pratiquant lui-même tant bien que mal (j’y reviendrai dans ma troisième partie) et en glanant ses informations auprès des praticiens eux-mêmes parmi les plus grands rencontrés dans les clubs qu’il fréquentait alors assidument. Trop cuits ou pas, de ces macaronis j’avoue m’en être gavé, loin des fourneaux. Et qu’aurait dit Delfeil de Ton de ce feuilleton en trois parties que je m’apprête à publier ?

Mes premiers Jazz Magazine, ceux où la plume de Gerber fut à l’origine de mon désir d’écrire sur la musique, datent de 1969, avec Prelude to a Keith consacré à Jarrett (n°168 de juillet 1969) et surtout C’est ça qu’est Chick (n°171 d’octobre). J’avais 16 ans lorsque je lus C’est ça qu’est Chick… J’en répète le titre à dessein, pour le plaisir de ce joli jeu de mot qui m’incita à acheter “Now He Sings, Now He Sobs” (de Chick Corea, comme vous l’aviez compris). Le souvenir que j’en ai c’est que Gerber était parvenu par la sensualité de sa plume et tout de même une rigueur dans son essai d’analyse et de description à me faire comme toucher du doigt le phrasé de Corea. J’ai gardé en mémoire, non un discours de musicologue, mais plutôt ce choix de mots et comparaisons qui viennent à l’amateur d’art éclairé pour traduire et partager ses impressions devant le modelé d’une sculpture. M’est resté particulièrement à l’esprit, la comparaison des ponctuations du piano de Chick derrière les solistes à quelqu’un expulsant des pépins d’entre ses lèvres. Il y avait de la sensualité, du pulpeux dans cette métaphore qui me fit acquérir également dans la foulée “Tones for Joan’s Bones”.

Pour quelques petits pépins

Reste que ces quelques pépins crachés me ravirent et furent, pour faire court, à l’origine de ma vocation de critique de jazz. Avant même d’être invité à publier dans la presse, mais aimant déjà partager mes goûts musicaux, notamment dans un abondant et envahissant courrier adressé à mes amis, je découvrais sous la plume de Gerber le pouvoir de la Littérature comme medium de communication, de partage, de transmission d’une passion musicale. J’en abusais jusqu’à l’enfumage de mes correspondants ; puis – la presse spécialisée m’ayant ouvert ses pages dix ans plus tard – jusqu’à prendre conscience des limites de ma plume. C’est ainsi que je déplaçais progressivement mes ambitions du domaine de l’Écriture (j’y mets intentionnellement une majuscule) à celui de l’écrivance, distinction faite par Roland Barthes qui qualifiait l’écrivance comme un acte de rédaction privilégiant l’énoncé (ce dont on parle) sur l’énonciation (la façon dont on en parle… qui est la priorité de l’Écriture). Je l’interprète ainsi : le pouvoir poétique des mots, des connotations qui en constituent la richesse, de leurs sonorités, de leur agencement dans la phrase qui les font interagir et résonner entre eux rendrait l’Écriture plus à même de révéler l’essence de l’objet décrit par-delà les apparences premières, que l’écrivance, simple énoncé restant à la surface des choses. Au risque parfois assumé de L’Écriture de s’affranchir de toute réalité. Face aux exigences de l’Écriture, j’optais donc pour l’écrivance et ses autres rigueurs qui n’étaient pas sans m’exposer à certains risques, ne m’interdisant pas d’empiéter ponctuellement sur le domaine L’Écriture pour résoudre la difficulté de rendre compte d’un objet aussi sensible et insaisissable que la musique.

J’avais perdu le numéro 171, peut-être tout simplement mis en pièce pour en glisser pieusement dans la pochette de “Now He Sings, Now He Sobs” les coupures correspondantes depuis égarées, l’équivalent de trois pages entières et bien pleines, si l’on fait abstraction des photos de Giuseppe Pino, Hans Harzheim, Fred Seligo et des blancs imaginés par le ou la maquettiste (ou à l’époque le rédac chef adjoint, Philippe Carles ou encore la secrétaire de rédaction Andrea Bureau ?). Et je viens de relever dans ma boîte aux lettres, ce numéro 171, acheté d’occasion sur internet. J’y trouve, dans l’étude de Gerber, une foule d’indices, d’observations et de remarques assez précieuses pour qui découvrait alors le grand Chick (en 1969, c’était encore la majorité des lecteurs de Jazz Magazine voire même des collaborateurs de Jazzmag) et, pour cela, Gerber s’imposait alors comme l’une des signatures incontournables de la presse spécialisée française, d’ailleurs encore plus « écrivant » qu’« Écrivain », cette dernière compétence s’imposant par la suite et progressivement dans ses efforts à cerner l’œuvre et, plus encore, l’âme d’un musicien.

À trop vouloir comprendre, décrire, déduire, ce premier Gerber infligeait-il à son lecteur l’indigestion dont Delfeil de Ton s’était trouvé victime ? Mes réserves viennent plutôt de ce qui m’avait séduit à ma première lecture, cette sensualité de la métaphore. Ainsi retrouvées « les petites explosions étranglées de ses notes piquées comme autant de pépins éjectés des lèvres » m’amusent désormais plus qu’elle me convainquent. Sa formulation même me déçoit, sans correspondance avec le souvenir de “pulposité” que j’en avais gardé, d’une expérience et d’une expression plus sensuelle du phénomène qu’il décrivait. Ne serait-ce que cet “éjectés” qui me déçoit ? Si la métaphore a ici un sens – je n’en suis plus certain – “expulsés” que j’avais gardé en mémoire m’aurait mieux convenu, pour le pulpeux de ces trois consonnes percussive, liquide et sifflante enchainées dans ce seul phonème dynamique “puls”.

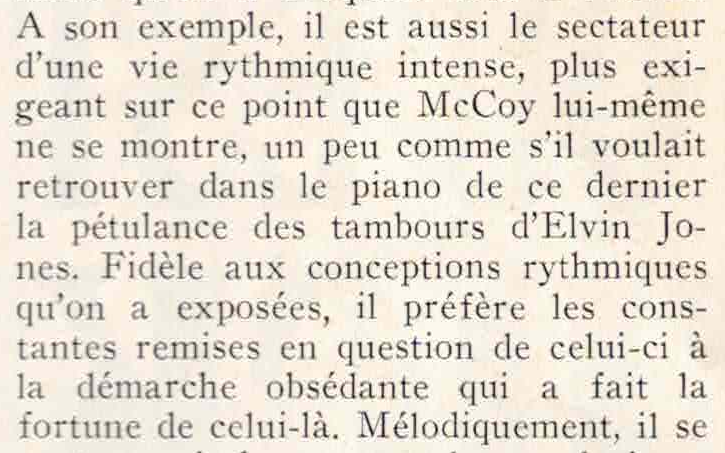

En outre, avec le recul du temps, Alain Gerber aurait-il peut-être mieux discerné dans ce mélange de fébrilité, de retenue et de propulsion dont Corea accompagnait Woody Shaw et Joe Farrell sur Litha (“Tones for Joan’s Bones”), ce que Corea devait à l’héritage afro-hispanique mis à profit dans les orchestres caribéens de ses débuts de carrière et qui irriguerait toute son œuvre à venir. Mais en 1969, on n’en avait pas encore la conscience qu’on en aurait par la suite. Et en le relisant, je réalise qu’en quelques mots dont je ne retiens pas tout (supposés africanismes et orientalismes), il m’avait fait prendre conscience de ce que Corea devait à McCoy Tyner tout en mettant de la vivacité là où il y avait de la corpulence chez ce dernier. En quelques mots que je suppose plus inspirés par l’écoute que par la lecture d’articles antérieurs, et qui relèveront de l’évidence pour l’auditeur surinformé d’aujourd’hui, il modela ma jeune écoute plus efficacement que ne l’avaient fait ces quelques pépins.

Basse bougonnante ou renfrognée ?

Je vais avouer autre chose : je me suis surpris un jour à reprendre un formule déjà venue plusieurs fois sous ma plume en qualifiant de « bougonnante » la contrebasse de Miroslav Vitous. Prenant conscience de cette facilité récurrente, je m’étais dès lors interdit le recours à ce « bougonnement », dans la mesure où je ne voyais pas moi-même à quoi il renvoyait. Ou plus exactement en quoi il rendait compte de ce phrasé, de cette articulation particulière adoptée par Vitous notamment dans ses solos sur Steps-What Was, Matrix et Now He Sings No He Sobs. « Haletant » aurait été peut-être plus adéquat, mais encore trop vague et trop polyvalent, au risque de faire sourire mes amis contrebassistes (comme j’avais fait sourire ou hausser les épaules à quelque pianiste auquel j’avais vanté les « pépins éjectés » de Gerber). Il faudrait que je prenne un jour le temps de les interroger, afin de mieux entendre et nommer plus précisément, ce que “j’entendais” par « bougonner » ; voire vérifier si mon impression de « bougonnement » est propre au jeu de Vitous sur “Now He Sings, Now He Sobs” ou si je la retrouve sur ses enregistrements ultérieurs.

Or, que lis-je sous la plume de Gerber dans mon numéro 171 retrouvé : « Miroslav Vitous, spécialiste des solos vindicatifs et renfrognés. » Nommant, qualifiant finalement mieux cette impression que m’avait fait éprouver le phrasé de Vitous. Comme si conquis par cette image qui m’aidait à l’entendre et à le distinguer d’autres contrebassistes, j’avais contourné la formulation de Gerber pour éviter le larcin, mais en lui faisant finalement perdre de sa chair. Je n’en reste pas moins insatisfait. Probablement entendions nous la même chose – que Gerber m’avait fait entendre – mais que nous ne savions par nommer. Et de toute évidence, nous étions bien loin de rendre compte de la réalité. Misère de la critique ! Franck Bergerot

(À suivre)