Shelly Manne, Alain Gerber : battre et commenter le jazz

(2ème partie : retour à Shelly Manne et ses balais)

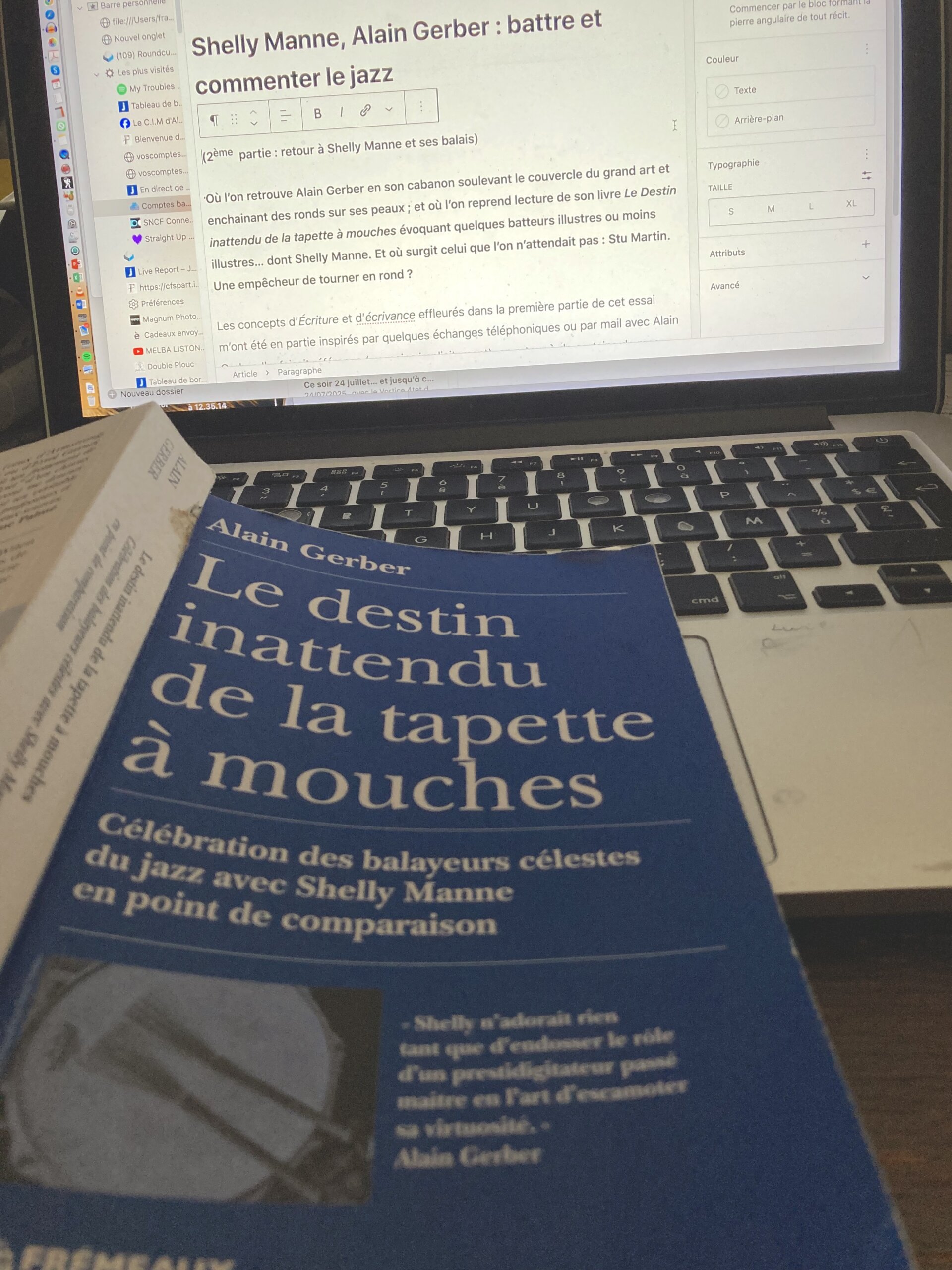

Où l’on retrouve Alain Gerber en son cabanon soulevant le couvercle du grand art et enchainant des ronds sur ses peaux ; et où l’on reprend lecture de son livre Le Destin inattendu de la tapette à mouches évoquant quelques batteurs illustres ou moins illustres… dont Shelly Manne. Et où surgit celui que l’on n’attendait pas : Stu Martin. Une empêcheur de tourner en rond ?

Les concepts d’Écriture et d’écrivance effleurés dans la première partie de cet essai m’ont été en partie inspirés par quelques échanges téléphoniques ou par mail avec Alain Gerber. Il y faisait référence (au moins implicitement), en retour à de certains de mes livres, et particulièrement le dernier en date (André Hodeir & James Joyce / éloge de la dérive). Les chaleureux éloges qu’il m’accorda s’accompagnèrent souvent, formulé ou suggéré, de ce distinguo entre son œuvre à lui, œuvre d’Écrivain, et mon travail d’écrivant (ce dont je ne pris nul ombrage). Lui-même ne cherchait pas par là à dévaloriser mon travail mais semblait plutôt s’excuser de n’être pas compétent dans l’exercice que je me suis donné. Ou de n’avoir pas cet intérêt qui est le mien, à mes risques et périls, de soulever ce qui en musique est l’équivalent du capot de voiture ou en cuisine du couvercle de casserole sous lequel on tente d’entrevoir “comment ça fonctionne” et “de quoi c’est fait”. Exercice que je considère comme un effort de médiation, voire de vulgarisation pas forcément “vulgaire”, entre un art et son public ; en l’occurrence, concernant Jazzmag, un public déjà spécialisé tout comme celui de la presse scientifique, sportive ou de jardinage.

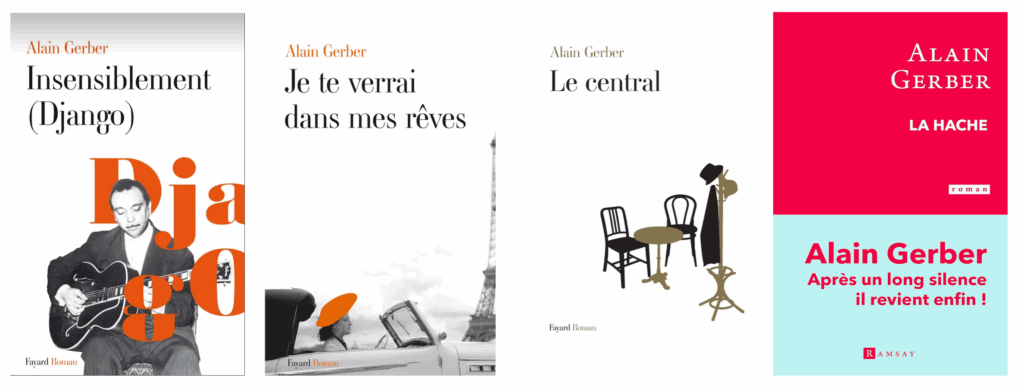

Si l’on reprend les premières études de Gerber pour Jazz Magazine évoquées dans ma première partie, c’est bien le rôle qu’il endossait alors, moment de son œuvre que, dans le premier de ses deux ouvrages consacrés à la batterie (Deux petits bouts de bois), il semble dénigrer, ainsi que ses romans du siècle dernier. Comme si, se détournant du factuel, il aspirait à se rapprocher de l’âme des choses et des êtres, notamment des musiciens, basculant progressivement de la pratique de l’étude à celle du récit et enfin à l’art du Roman. Et moi-même, d’abord admirateur de la première heure, après que ses grandes biographies me soient tombées des mains, j’ai fini par succomber à l’enchantement en lisant Insensiblement (Django) (2010) et Je te verrai dans mes rêves (merveilleuse fantaisie autour d’Emmet Ray, le guitariste “révélé” par Woody Allen dans son film Accords et désaccords, 2011), pour ne rien dire des derniers romans que j’ai lus de lui, Le Central (2012) et La Hache (2019).

Des ronds, des huit et des ellipses dans un cabanon

Cependant, outre une certaine érudition et la fréquentation assidue, jusqu’à une certaine époque, des scènes où il ne manquait pas d’observer et questionner notamment les batteurs tant sur leur manière de faire que sur leur matériel, on découvre (et ce dès son précédent Deux petits bouts de bois) un Alain Gerber qui, aujourd’hui encore et plus que jamais, fait bien plus que soulever les couvercles, puisqu’il pratique lui-même. Certes depuis le plus jeune âge, selon un apprentissage personnel et solitaire dont il se plaît à moquer le caractère erratique au fil des pages de Deux petits bouts de bois, comme pour faire bonne mesure au Grand Art de ses idoles, apaisant parfois les conséquences de l’autoflagellation de quelques compliments adressés à lui par l’un ou l’autre de ses amis musiciens.

Mais bien plus, depuis qu’il a pris sa retraite dans le Sud de la France, il a mis en application ce qu’il avait appris en humant sous ces couvercles. Certes, il cuisine pour lui seul, et s’interdit les recettes les plus savantes des grands chefs. Pas de parfait de chou-fleur en gelée d’hibiscus et sa jardinière de légumes. Pas plus que de mille-feuilles à la fraise des bois. (Qu’il dit, car nul n’a jamais témoigné de ce qu’il fomente dans ce cabanon au fond du jardin dont nous allons parler). À l’en croire, voici une grosse décennie qu’il s’applique, avec la rigueur d’un disciple zen, à parfaire sa maîtrise des fondamentaux : la réalisation de la pâte brisée, du roux, voire de l’œuf sur le plat. Autrement dit, pour parler vrai, le ding-tigui-ding frappé de la baguette et le da-chaba-da brossé à l’aide de balais.

Pour ce faire, dans sa retraite méridionale, il s’est donc aménagé un cabanon où s’isoler avec sa batterie. Lorsqu’il l’évoque, s’impose à ma paillardise naturelle le souvenir de la guérite puante au fond du jardin de ma grand-mère où je m’attardais sur la presse locale mise à disposition de l’utilisateur à fin d’hygiène élémentaire ; ou cet autre “lieu” où, Bloom s’isole, au quatrième chapitre d’Ulysse, profitant de ce moment d‘aisance pour lire le journal déplié sur ses genoux dénudés. Il faut évidemment imaginer le cabanon de Gerber d’une toute autre nature. Ni lieu d’aisance ni réserve à outils de jardin, car c’est là que, fort de l’écoute des grands maîtres de la batterie et des conseils de son ami Georges Paczynski, il pratique assidument la découpe idéale du temps sur la cymbale ou le tambour, ou la réalisation des ronds, ellipses et huit balayés sur la peau de la caisse claire selon des stratégies qu’il nous détaille tout au long de son Destin inattendu de la tapette à mouches.

Jo, Elvin, Philly Joe et les autres

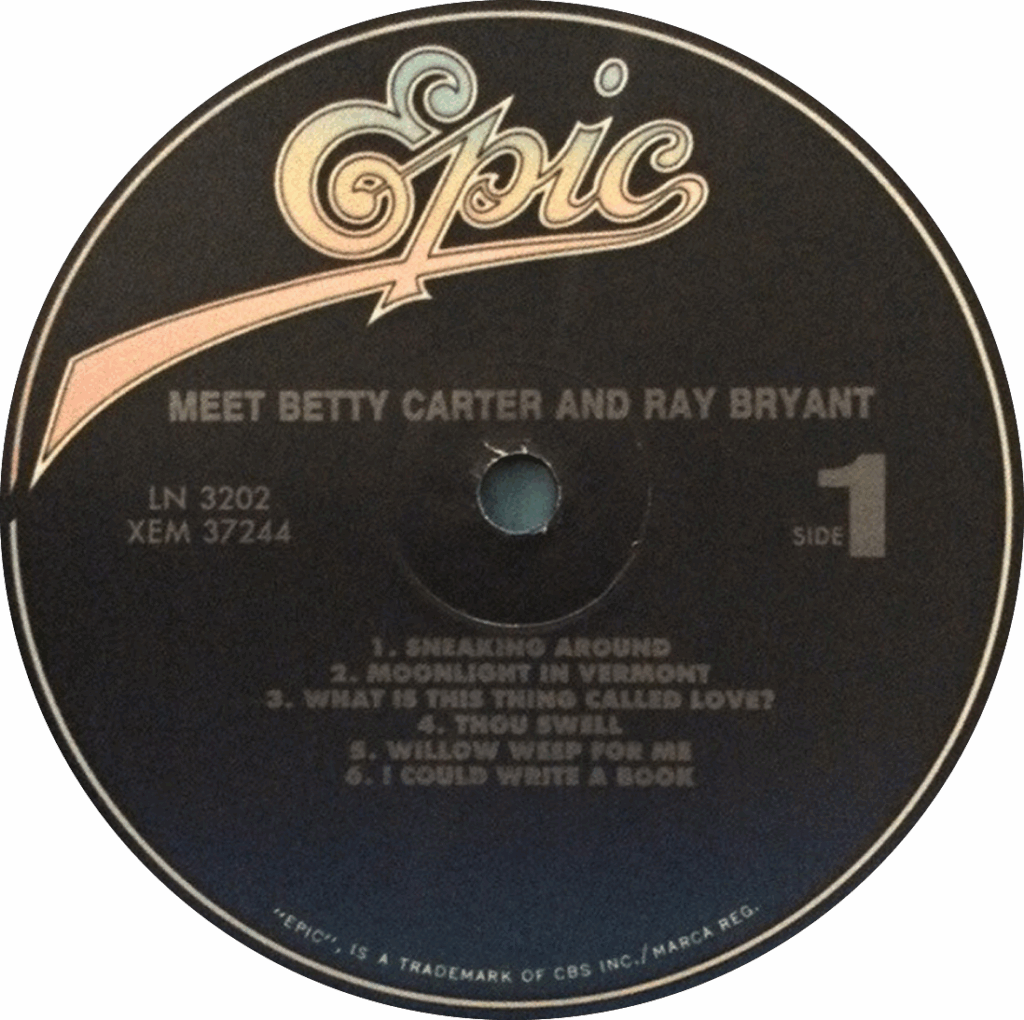

Le premier dont il nous fait observer le geste tantôt plus horizontal, tantôt plus vertical, c’est Philly Joe Jones sur huit des titres de l’album “Meet Betty Carter and Ray Bryant”, mais pour rapidement dériver, énumérant : Denzil Best auquel il le compare ; le lateral motion promu par Jeff Hamilton ; la combinaison de staccato et legato où excella Jake Hanna ; l’idéale fluidité de Jo Jones ; non sans avoir rappelé qu’avant la commercialisation des premiers balais en 1912, les batteurs de la préhistoire de l’instrument eurent recours, lorsqu’ils voulaient adoucir leur jeu, à… des tapettes à mouches, que voici donc opportunément annoncées par le titre de son livre. Soit en l’espace de trois pages, un survol en tous sens d’un demi-siècle.

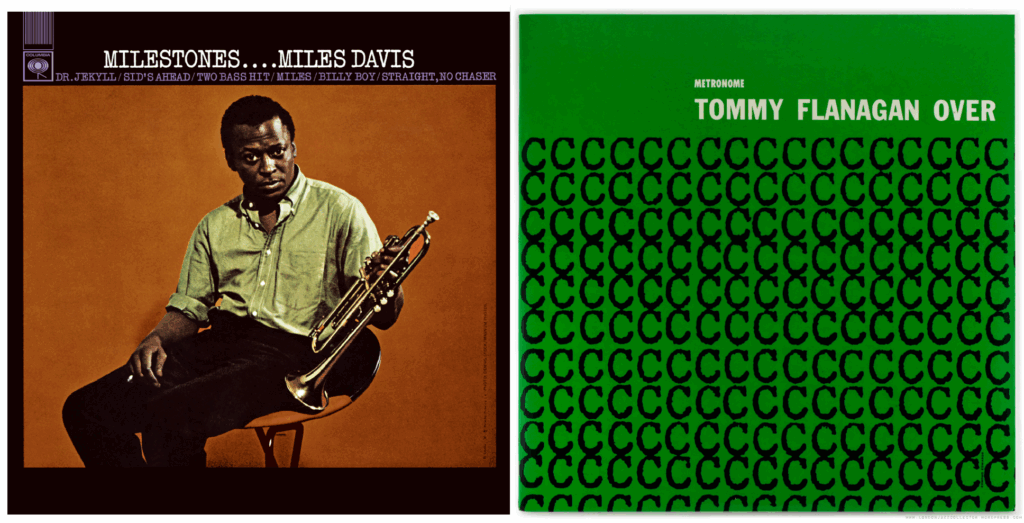

S’il revient ensuite au Philly Joe de la séance de Miles Davis du 4 février 1958 (“Milestones”), c’est pour s’attarder sur la plus discrète de ses contributions à ce disque : l’exposé et le ré-exposé de Billy Boy sur le pont duquel Philly Joe donne à Gerber « l’illusion d’entendre davantage d’accents et de syncopes qu’il n’en place en réalité […] modèle de simplicité offrant toute l’apparence d’une combinaison complexe. » Page opposée et les suivantes, voici Elvin réconciliant le précis et l’improbable sur “Overseas” de Tommy Flanagan, où les “bombes” de grosse caisse font irruption au cœur du balayage, toujours inattendues, jamais au mauvais endroit.

On en oublierait presque que, du joueur de balais, on disait avec une pointe d’ironie qu’il “tournait la mayonnaise”. Ce qu’au béotien il pouvait donner l’impression de faire. Mais ce que l’exemple d’Ed Shaughnessy exposé par Gerber permet de contredire, tant sa main gauche, assignée à l’apparence d’une dessin gestuel immuable, raconte à elle seule une histoire, juste par « la pression des doigts, les mouvements du poignet, le poids que l’avant-bras ajoute ou retire à l’instrument, à la hauteur et à la puissance de la frappe, à l’inclinaison sans cesse corrigée des fils métalliques. » Et voilà qu’un batteur jusque-là inconnu de vous passe au premier plan d’une page qui lui est entièrement dévouée ; plus un autre encore plus “inconnu”, le scandinave Nils-Bertil “Bert” Dahlander partageant la vedette d’un chapitre entier avec Shelly Manne.

Shelly Manne enfin, avec un détour par Stu Martin

Tiens, au fait, Shelly Manne ? Il tardait à paraître dans cette Célébration de balayeurs céleste du jazz avec Shelly Manne en point de comparaison (sous-titre de Le Destin inattendu de la tapette à mouches). Gerber y fait de perpétuel allers-venues-retours d’un batteur à l’autre, des plus illustres (Kenny évidemment, Max, les deux Art, Chick, Baby, Tony, Mel, Jack, Paul, Stan, Cozy, Big Sid, Chico, Daniel, Vernell,…) aux plus obscurs ou oubliés (Burman, Spencer, Tough, Lamond, Isola, Mac-Kac, Paraboshi, Powell…), mais avec Shelly Manne pour “point de comparaison” voire de “mètre-étalon”. Quelle meilleure méthode pour décrire l’indescriptible que de multiplier les comparaisons avec un objet de référence ?

On aura compris qu’un tel livre doit s’assortir d’autant d’écoutes que celles auxquelles il invite (et plus encore) et qu’il ne se lit pas en une semaine. Il serait plutôt de l’ordre de la Bible, du Coran ou du Tao Te Ching que les plus mystiques gardent sur la table de chevet ou de ces ouvrages que les plus gourmands serrent sur leurs étagères de cuisine, de Ginette Mathiot à Hervé Thys en passant par Ali-Bab et Freddy Girardet. Et il en va ainsi particulièrement de la partie consacrée au seul Shelly Manne dont l’exemple rayonne largement au-delà du chapitre intitulé My Man Manne.

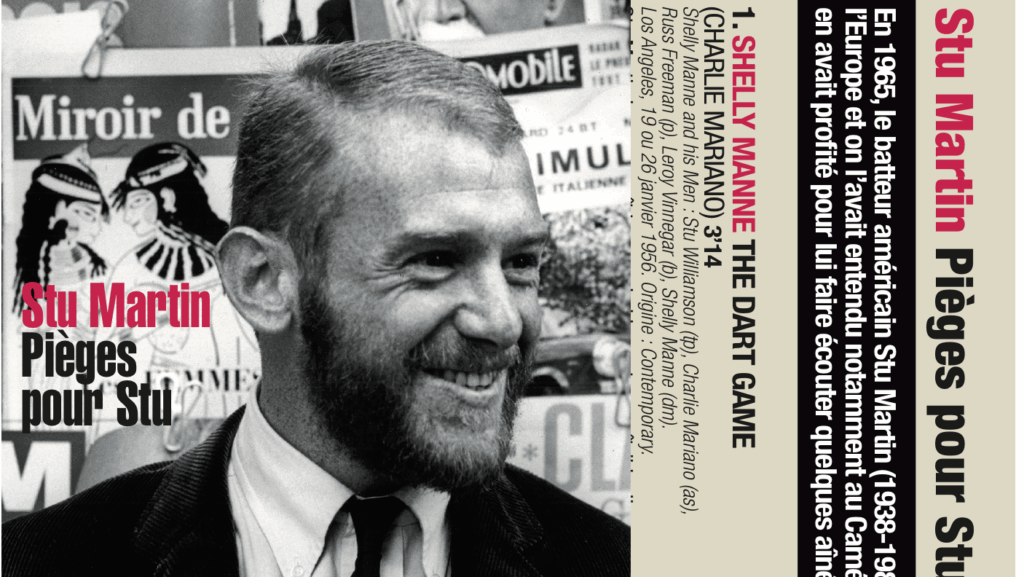

Or, il se trouve que le dernier CD que j’ai concocté pour les abonnés de Jazz Magazine (numéro 785 daté septembre 2025) a rappelé our man Manne à mon souvenir d’une troublante façon. Ma sélection reprend un blindfold test proposé en 1965 par Jean-Louis Ginibre au batteur Stu Martin, batteur qui, à l’époque, ne s’était pas encore rapproché de l’avant-garde européenne et s’était plutôt fait une réputation de batteur de big band (Maynard Ferguson, Quincy Jones) et qui, avant de s’installer sur notre continent, enregistra également avec les formations de Curtis Fuller, Carmen McRae et Sonny Rollins. Or ce blindfold test commençait avec Shelly Manne and his Men sur l’album de 1956 “Swinging Sounds”. Tout en saluant « un musicien très créateur », « un contrôle complet de l’instrument », Stu Martin lui reprochait un manque de spontanéité et une propension à ne jouer que ce qu’il a prévu de jouer sans que jamais « quelque chose qu’il ne connaisse déjà, lui vienne brusquement à l’esprit, quitte à faire une faute. » Cette remarque n’était pas sans me chagriner, tout en me donnant à réfléchir.

A Manne is born

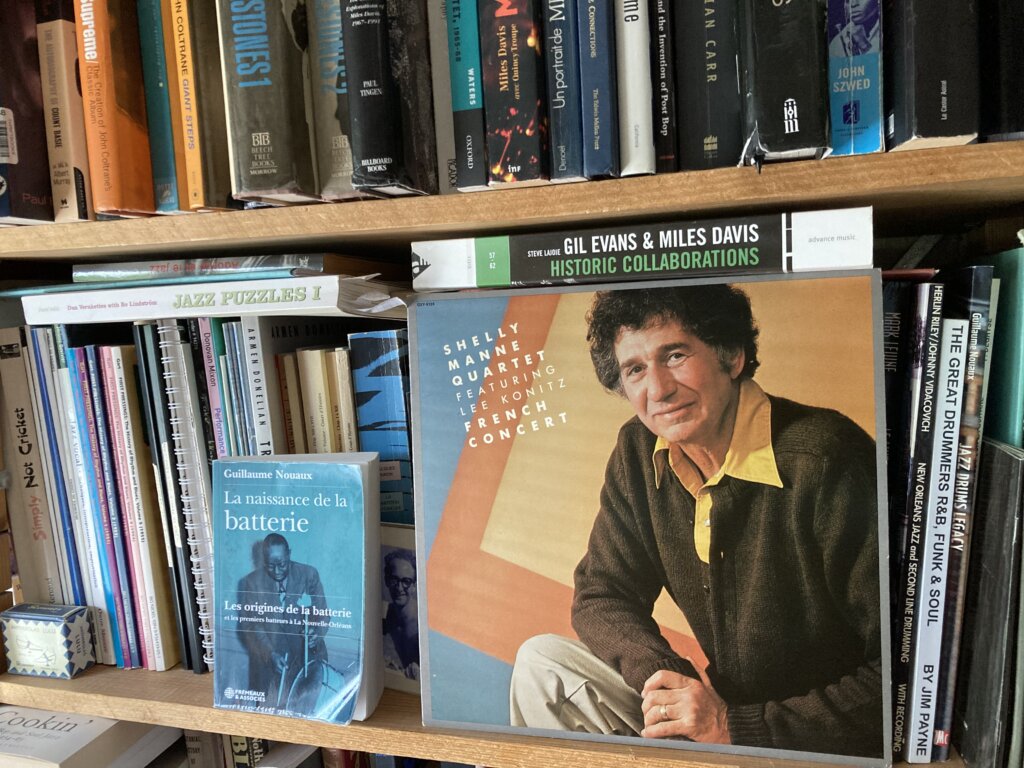

Sans bien connaître cet homme – car il y a de “l’homme” là-dessous –, Manne m’a toujours inspiré une immense sympathie. (Stu Martin aussi d’ailleurs, et bien avant que je ne connaisse Manne, car je puis dire – au grand risque d’interloquer les inconditionnels de la chronologie – que Stu fut “mon premier” batteur !) Je n’ai vu ce Man(ne) qu’une seule fois, le 11 novembre 1977 à Saint-Quentin-en Yvelines, pour un concert de son trio de l’époque (l’“evansien” Mike Woftord et le “gomezien” Chuck Domanico) avec Lee Konitz en guest star. Il en résulta une diffusion sur France Musique par André Francis que j’avais conservée sur bande magnétique avant d’en acquérir la publication sur disque (“French Concert”, Galaxy). Si j’avais mené jusqu’à Saint-Quentin quelques copains dans ma cahotante 2CV, ç’avait été pour Konitz, mais j’en avais gardé une immense sympathie pour ce batteur enthousiaste, chaleureux, précis, volontaire, déterminé, positivement lumineux. Quelque chose de très Wasp dans la présence scénique, mais du genre sympathique. Qu’aurait pensé Stu Martin de ce concert ? Je l’ignore (il allait mourir deux ans et demi plus tard, âgé de 42 ans). Mais le livre de Gerber et quelques disques embarqués avec moi dans mon été breton m’ont invité à revisiter un peu la vie et l’œuvre de Manne. Franck Bergerot (À suivre)