Shelly Manne, Alain Gerber : battre et commenter le jazz

(3ème et dernière partie : far west drummer)

Comment, grandi à New York, Shelly Manne préféra vivre sur la côte Ouest, loin de New York, au profit d’une musique qui put agacer, tant par un succès disproportionné que par sa sophistication, mais qui n’en swinguait pas moins. Avec Stu Martin pour témoin clandestin.

Né en 1920 à New York, fils d’un timbalier (il lui restera quelque chose de cette culture de la percussion symphonique bien accordée) et neveu de deux batteurs, il se met à la batterie contre l’avis de son père après s’être laissé convaincre par ce dernier de jouer d’un saxophone qu’il abandonne rapidement. Ses premières idoles laisseront une profonde empreinte sur son développement : Jo Jones (le fondateur du swing à la Count Basie) et Dave Tough (avec Gene Krupa, l’autre batteur du swing à la Benny Goodman, le moins charismatique mais le plus musical des deux). À 18 ans, après quelques mois de pratique, il embarque sur un transatlantique comme batteur professionnel, profitant des escales new-yorkaises pour fréquenter la 52e Rue où il remplace en 1941… Dave Tough en personne ! Recommandé par lui au chef d’orchestre et clarinettiste Joe Marsala, il enregistre sous le nom de ce dernier quatre faces de 78-tours. Mobilisé comme garde-côte sur Manhattan Beach, donc sans trop s’éloigner de La Rue, il poursuit son ascension sur la scène new-yorkaise. De retour en studio en 1943, il a l’honneur de “balayer” en solo les quatre mesures d’introduction et la suite d’un The Man I Love d’anthologie sous la responsabilité d’un Coleman Hawkins hors d’haleine quoique sur un tempo medium. On le retrouve encore associé au pianiste Eddie Heywood, balayant avec fermeté auprès de Barney Bigard, Johnny Hodges ou Don Byas. Mais bientôt l’influence du bop, notamment à travers Max Roach, se fait sentir ; et c’est Manne lui-même qui, lors de l’inaugural Be-bop de Dizzy Gillespie en janvier 1945, tient le tempo, d’ailleurs à peine audible à part quelques coups pendant le solo du leader. On appréciera mieux ses tambours lors de la séance suivante de février sur Blue’n’Boogie, mais c’est avec Sidney Catlett, le passeur de génération, sur Salt Peanuts, que la discographie du bop commence vraiment. Toujours est-il que la carrière de Shelly Manne est lancée.

Vers l’Ouest

Après que ses baguettes et balais aient été requis par Coleman Hawkins pour la séance du 27 février 1946, il entre dans l’orchestre de Stan Kenton dont les ambitions encourageront son goût de l’écriture et de la forme, notamment à travers sa place de soliste dans les concertinos pour batterie de Pete Rugolo (Artistry In Percussion, 1946) et du chef en personne (Shelly Manne, 1950). Ponctuée d’escapades avec le JATP et l’orchestre de Woody Herman – autant d’occasion d’échapper aux surenchères sonores recherchées par Kenton –, l’aventure kentonienne s’achève, comme pour beaucoup d’anciens membres des orchestres de Herman et Kenton, sur la Côte Ouest où Shelly et son épouse s’installent dans un ranch de la San Fernando Valley (Los Angeles) pour élever leurs chevaux. En 1955, il mesurera dans la revue Metronome sa qualité de vie sur le côte Ouest à la distance le séparant de New York, et donc de l’effervescence permanente que la scène de la Grosse Pomme fait peser sur les musiciens. « À New York, seule comptait la musique, du lever au coucher. On se retrouvait autour d’un café, et ça parlait musique et rien d’autre. Je pense qu’avoir d’autres centres d’intérêt aide un musicien à imaginer plus clairement ce qu’il veut faire musicalement. Ici, une fois levé, je peux prendre une pelle pour jardiner, parler avec mon voisin qui n’aura peut-être jamais entendu prononcer le nom de Stan Kenton, puis aller jouer le soir en toute décontraction. » Cool !

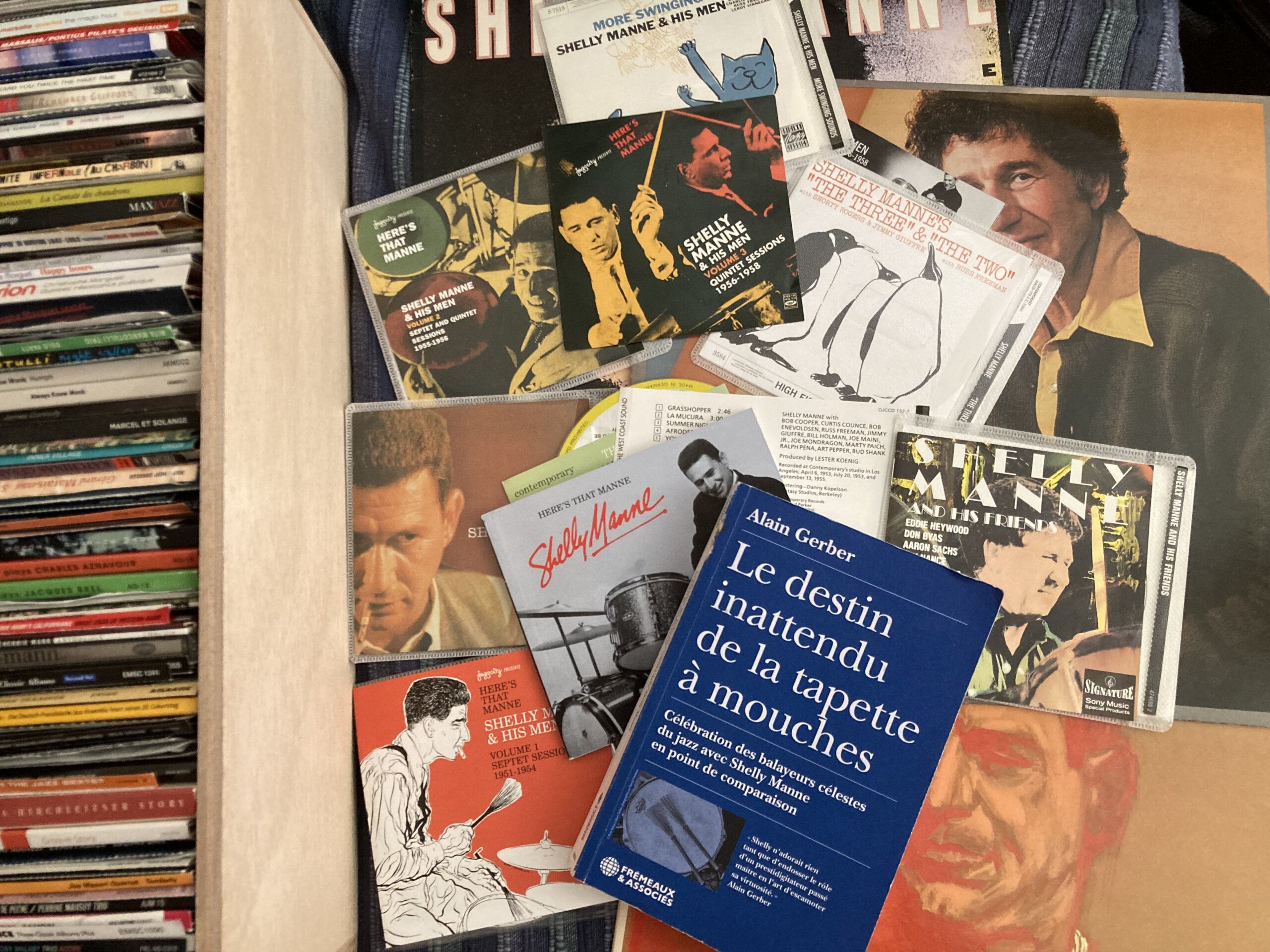

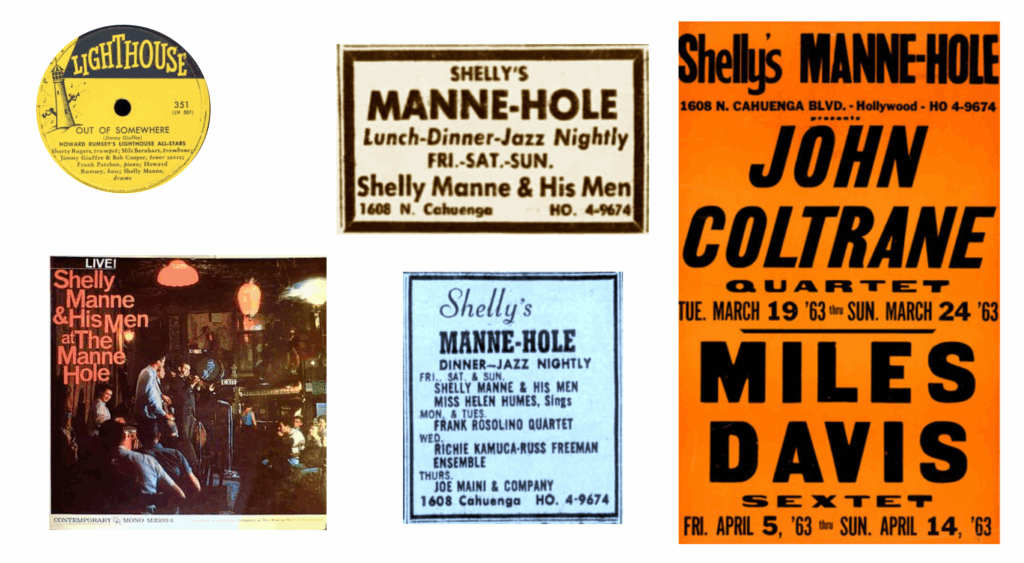

Ainsi, tout en participant à l’aventure du Lighthouse de Hermosa Beach, aux formations de Shorty Rogers, Jimmy Giuffre, Barney Kessel, Chet Baker et Lennie Niehaus, commence-t-il à monter ses propres formations (Shelly Manne & his Men, du quintette au septette) avec le soutien de Contemporary Records. Il mène ainsi de front une vie de gentleman farmer (il en a l’allure) et de chef d’orchestre (il en a la prestance scénique), qui le conduira jusqu’à posséder son propre club à Hollywood de 1960 à 1972, le Shelly’s Manne-Hole, où se produiront les grandes figures tant de la côte Ouest que de la côte Est.

L’exemple de la musique classique

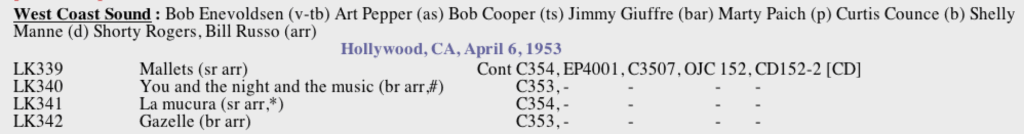

Entouré de ces musiciens issus en bonne partie de l’orchestre de Stan Kenton (et celui de Woody Herman) où certains se sont illustrés comme compositeurs et arrangeurs dans une veine souvent très progressiste, le batteur ose des formes et des formats imaginés par Shorty Rogers, Jimmy Giuffre, Bill Russo, Bill Hollman, Bob Cooper et Marty Paich. Ainsi parle-t-il de ses “hommes” : « Ils sont compositeurs, des plus modernes, chacun a étudié Bach et l’atonalité, et ça se sent dans leur jeu. Ils introduisent dans le jazz un nouveau système de réflexes redevables des habitudes formelles du classique. » Et il évoque la présence sur la côte Ouest de compositeurs classiques et pédagogues, intéressés par le jazz, que ses musiciens ne manquent pas de consulter, notamment Wesley LaViolette, Ellis Kohs, Darius Milhaud. Sur les partitions de ses complices, Manne invente des parties de batterie taillées sur mesure avec l’autorité et l’enthousiasme musical qui lui est propre, parfois d’une dimension concertante, avec toujours un minimum de consistance mélodique. « Quand je joue, a-t-il déclaré dans Modern Drummer, je connais toujours les mélodies, les changements d’accords et leur distribution. Je ne sais pas quels rythmes je vais jouer ; je laisse les rythmes résulter de mon aptitude à réfléchir en mélodiste. Je pense au contrepoint classique. » Pensant ainsi, il reproche même aux batteurs de la côte Est de battre à tort et travers sans se mettre au service d’une authentique écriture orchestrale. On est certes aux antipodes de Philly Joe Jones donnant la réplique à Miles Davis sur Dr. Jekyll – quoique ce qui réjouit là, ce soit moins la débauche de rythme que la complicité télépathique entre batteur et trompettiste. Mais j’imagine qu’en faisant ce reproche, Shelly Manne a probablement d’autres batteurs en tête, plus médiocres que Philly Joe, et cette dimension bruyante et survoltée de la scène new-yorkaise qu’il a fuie.

Élitisme et succès à l’Ouest, rancœur à l’Est

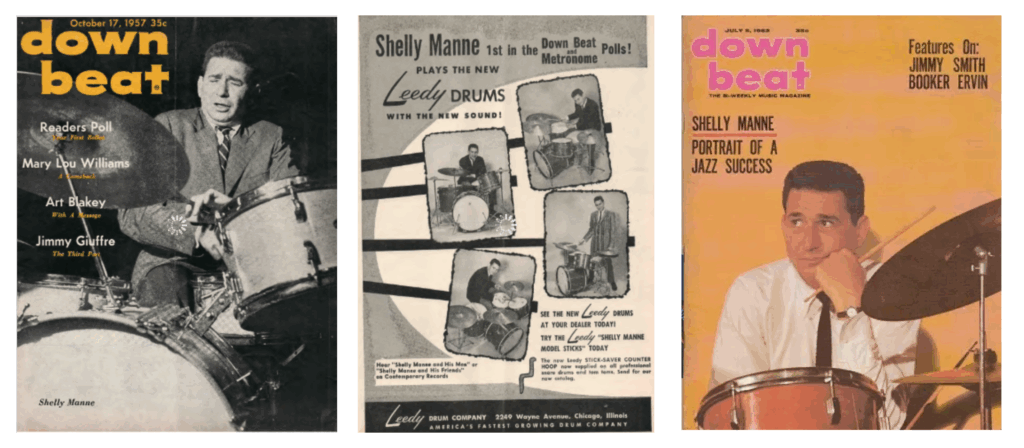

Or ce sont justement ce sens de l’architecture, ce contrôle et cette apparence de préméditation qui font tiquer Stu Martin dans le blindfold test accordé à Jean-Louis Ginibre pour Jazz Magazine en 1965 que j’évoquais dans la seconde partie de la présente étude. On peut imaginer que cette espèce d’aristocratie incarnée par les musiciens blancs de la côte Ouest ait pu s’attirer l’inimitié de la scène afro new-yorkaise dévalorisée de façon disproportionnée au profit de la West Coast dans les référendums de lecteurs de la presse spécialisée américaine. Considérons que Shelly Manne lui-même occupa la première place dans la catégorie “batterie” des référendums de lecteurs de Down Beat de 1947 à 1960 (sauf en 1952-53 où il est deuxième derrière… Gene Krupa ! Et en 1955 derrière, enfin, Max Roach !). Il y avait de quoi susciter la rancœur des jazzmen afro et des boppers new-yorkais. Et l’on peut imaginer que cette rancune ait pu être encore partagée par leurs collègues blancs et leurs fans de la côté Est jusqu’au milieu des années 1960, en pleine ascension du “Black Is Beautiful” lorsque Jean-Louis Ginibre tendit ses « pièges” à Stu Martin.

Il faut dire que, à la fin des années 1940-début 50, en faveur de cette disproportion, les feux du bebop avaient commencé à pâlir, laissant le champ libre à l’épanouissement du jazz cool. Après le coup de théâtre de son irruption en 1945, le bop tournait un peu en rond à force d’imitations plus ou moins adroites de Bird et Dizzy. « On avait les doigts collés au quintes diminuées » confia Miles Davis, tandis que Fats Navaro déclarait avant sa mort : « Quand il maîtriseront les progressions harmoniques, alors ils pourront vraiment jouer du jazz moderne. » À se singer lui-même, le bop tendait l’autre joue à ses détracteurs comme le dénonça Lennie Tristano en 1947 dans son brûlot publié par Down Beat intitulé “What’s wrong with the Beboppers ?”. Certes, un avenir s’esquissait avec le big band de Dizzy, le Big Ten de Tadd Dameron, le nonette de Miles (qui servit de modèle aux arrangeurs californiens, combiné-contrebalancé par l’exemple de l’octette de Count Basie), mais sans succès, sur une scène décimée par la drogue. Pour Thelonious Monk qui avait presque dix ans d’avance, l’heure n’était pas encore venue. Quant à l’école tristanienne, sise à l’Est, on voyait en elle une sorte d’élitisme intellectuel blanc.

Une relève

Au début des années 1950, on observa l’émergence d’une génération fourbissant ses armes, reprenant des études musicales financées par le GI Bill (allocation versée au jeunes gens ayant servi sous les drapeaux pendant la guerre), prêtant l’oreille aux compositeurs occidentaux du 20e siècle : on découvrait les charmes de la quarte sur les partitions d’Hindemith, on s’entrainait en improvisant sur les disques de Belá Bartók, on étudiait le Thesaurus of Scales and Melodic Patterns du musicologue Nicolas Slonimsky, George Russell peaufinait son Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Cette génération commence à se faire connaître notamment au sein de l’orchestre de Tadd Dameron qui renaît en 1953. Dans un article publié en avril 1954 par Down Beat, Nat Hentoff signale « une nouvelle école de jazz sise à l’Est parce qu’ensemble ils y ont souvent travaillé et discuté sérieusement de l’avenir du jazz et de la place qu’ils y occuperaient. N’étant pas amateur d’étiquettes, je préfère donner les noms de quelques-uns d’entre eux (Quincy Jones, Clifford Brown, Art Farmer, Gigi Gryce). » S’esquisse ici un hard bop, étiquette trompeuse où l’on a trop souvent voulu ne voir que, d’une part, un retour aux fondamentaux du bebop original (pour grand partie subvertis par ce “bop dur”) et, d’autre part, une musique essentiellement préoccupée des racines du blues et du spiritual que Dizzy, souvent présenté comme le théoricien du bebop, avait sciemment ignorées.

Atonalité, dodécaphonisme et impro libre

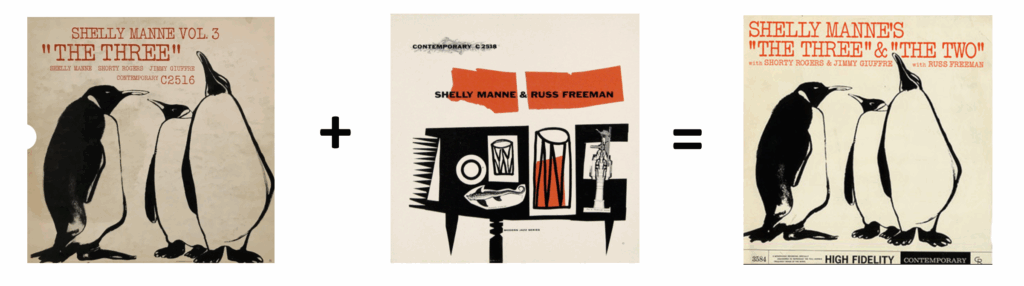

Ces racines, pas plus que cette énergie très spéciale de la scène new-yorkaise qu’il avait fui, n’étaient pas à l’agenda de Shelly Manne et ses arrangeurs. Et tandis qu’Art Blakey déclarait au public du Birdland « Vous avez tous ces étudiants assis, essayant de trouver dans leurs petits bouquins pourquoi ils doivent faire ceci ou cela, ils pensent trop. Ils pensent faux. Ils devraient juste décompresser et laisser parler leur instinct. » (mais alors que dire des très savants Benny Golson, Wayne Shorter, John Coltrane, etc.) ; tandis que Horace Silver renchérissait : « Nous sommes là pour vous donner du plaisir. Nous pouvons revenir en arrière et retrouver l’entrain du jazz des bastringues du bon vieux temps avec juste un soupçon d’accentuation sur les temps faibles. » Shelly Manne, lui, enregistrait en 1954, “The Three”, avec Shorty Rogers et Jimmy Giuffre qui étudiaient chez Wesley LaViolette. Ni piano, ni contrebasse. Des compositions atonales, dodécaphonique, de l’improvisation libre et une batterie dialoguant à part égale avec les deux instruments “mélodiques”, à “fleuret moucheté” si l’on veut, la part belle étant donné à la mailloche et surtout à la “tapette à mouches” utilisées avec ce sens du détail et son exactitude sous le flou des apparences digne des plus grands impressionnistes. Manne allait redoubler d’audace quatre jours plus tard sur “The Two” en duo avec son pianiste, Russ Freeman, complicité dont la plaidoirie d’Alain Gerber fait de son lecteur le témoin privilégié. Parus séparément en 25cm, les deux albums furent réunis en 30cm sous le titre unique “The Three and the Two”, mais le partenariat des des deux hommes née au sein du Chet Baker Quartet déborde largement de ces deux occurrences, au sein des septettes et quintettes de Manne de la deuxième moitié des années 1950.

Abstractions selon deux trios

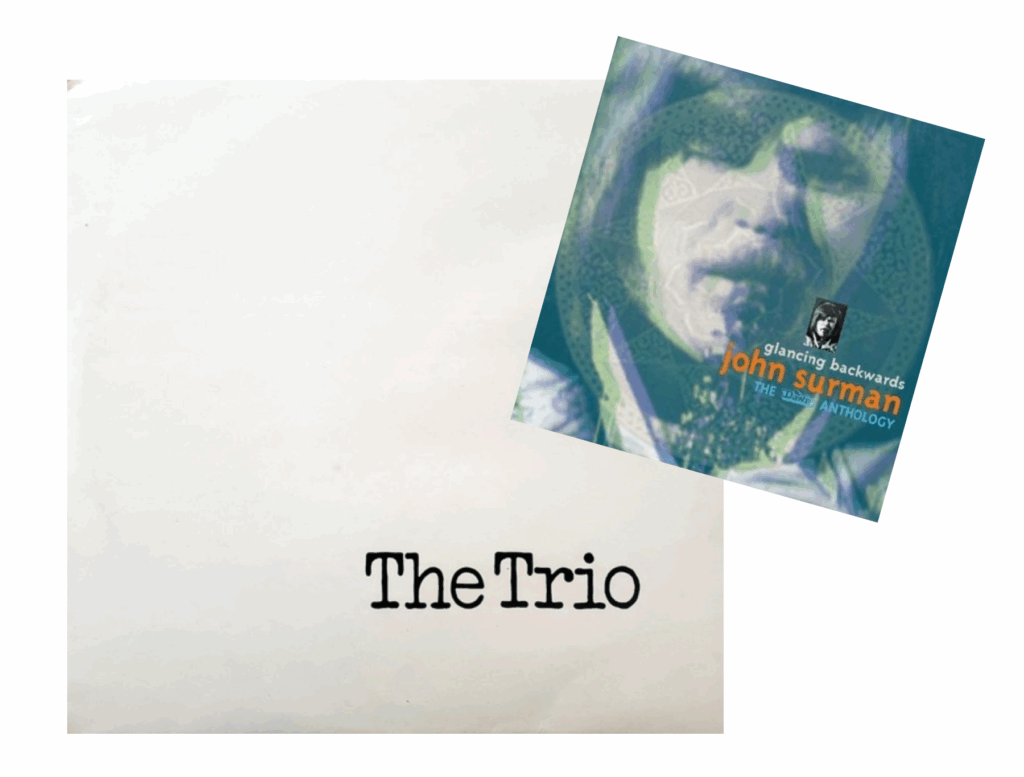

Dommage que Jean-Louis Ginibre n’ait pas choisi de soumettre plutôt l’un de ces trios et duos à Stu Martin. Mais peut-être les aurait-il trouver encore trop apprêtés. Accordant ses peaux très haut, lui qui confie à Ginibre l’importance qu’un batteur doit prêter à leur réglage, je l’aurais espéré plus sensible à l’accord précis des tambours de Manne ; mais, en optant pour une tension maximale des peaux, il est probable que Martin recherchait plus un type de fréquence qu’une hauteur de note précise. Pour ma part, pour avoir découvert le jazz, au rebours de son histoire, en concert avec The Trio (John Surman, Barre Philips et Stu Martin, le 16 mars 1970, Gerber y était), j’avais été ainsi préparé à accueillir – quelques dix années plus tard – sans plus de surprise que ça, mais avec un enthousiasme immédiat “The Three”.

Tiens, si nous réécoutions In Between sur le double “The Trio” où Stu Martin privilégie les balais et Pas de trois sur “The Three”. Ça n’a évidemment rien à voir et Gerber hausserait avec raison les épaules à pareille suggestion et jugerait probablement que ma lecture de son livre aura été bien veine. Mais un peu de déraison n’a jamais fait de mal. Pas de trois est quelque peu cravaté, In Between se jouait en col ouvert ou roulé et pantalon pattes d’éph, voire en jeans et t-shirt. Mais l’un ne préparait-il pas l’auditeur à accueillir l’autre ? L’un et l’autre avait l’avantage, il y a une bonne cinquantaine d’années, de faire enrager les quelques amateurs de jazz de mon lycée qui me rabattait les oreilles des noms d’Oscar Peterson et Ed Thigpen. Six ans après “The Three”, alors qu’Ornette Coleman et Cecil Taylor avait déjà largement rebattu les cartes, Shelly Manne s’amusa encore à les brouiller sur “2 3 4” où il diversifie les effectifs du quartette au duo et confronte les esthétiques, avec Coleman Hawkins, Hank Jones ou Eddie Costa et George Duvivier (Hawk passant même du piano au saxophone sur une forme libre de six minutes) en passant par un trio vibraphone-basse-batterie aux rôles interchangeables.

Swinging Sounds

Et le swing dans tout ça ? Et bien justement, Shelly Manne savait ce que swinguer veut dire. On peut difficilement lui dénier ça. Il le faisait avec un sérieux, un enthousiasme, une bonne humeur qui me vont encore droit au cœur. Et d’ailleurs Stu Martin, qui ne donne que 2 étoiles à The Dart Game de l’album “Swinging Sounds”, en accorde 5 pour le solo de son ami Charlie Mariano… mais aussi pour l’accompagnement de la rythmique ! C’est que le swing était une priorité pour Manne. Et s’il prône un effet de stimulation entre jazz et classique-contemporain, il précise : « Ça ne veut pas dire que nous boudions notre plaisir à jouer un arrangement de Count Basie. Le principal, c’est que ça swingue. » Et c’est ce qui fit le succès tout simple du trio des Poll Winners – Barney Kessel, Ray Brown, Shelly Manne –, trois hommes réunis par ce prétexte premier : swinguer.

Ceci dit, comme le pensait Manne, il n’y a pas que le jazz dans la vie. J’ai justement un coup de pelle à donner dans mon jardin. Je vous laisse, en compagnie de Gerber, ses ”tapettes à mouche” et ces merveilleux disques sur lesquels, retiré dans son cabanon, il a traqué des heures durant « l’onctuosité » du tempo de Shelly Manne, sa manière « l’articuler sans marteler » et les mille façons qu’il avait de caresser, brosser et frapper ses peaux à l’aide de faisceaux de brins métalliques, rétractables dans un manche creux, voire même deux petits bouts de bois. Cernant en Écrivain qu’il est, tant l’âme que la matière. Franck Bergerot