S’il y a un avant et un après Miles Davis dans la carrière de ce natif de Brooklyn, New York, il n’en reste pas moins un soliste et un compositeur majeur qu’on a trop souvent réduit à l’étiquette de musicien fusion et dont la discographie personnelle contient nombre de pépites, dont l’irrésistible Friday Night At Cadillac Club.

par Julien Ferté / photo : Don Schlitten

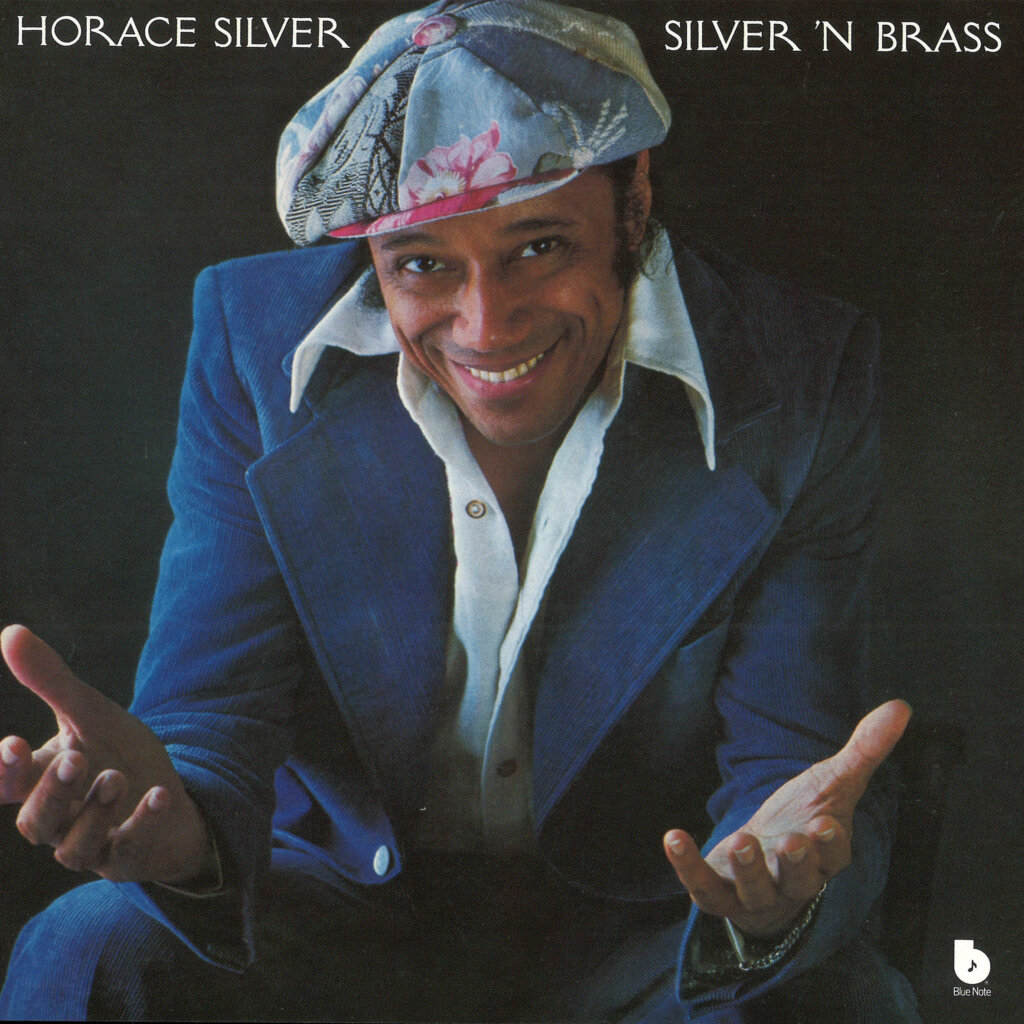

S’il doit sa toute première apparition phonographique à un pianiste oublié de Philadelphie, Kenny Gill, ce n’est qu’au mitan des années 1970 que l’on commença de repérer le nom de Bob Berg, grâce à la trilogie “Silver ’ N” de ce maître du hard-bop et toujours grand découvreur de talent qu’était encore le pianiste Horace Silver à cette époque – encore lycéen, le jeune Bob avait déjà appris par cœur “Doin’ The Thing At The Village”, avec le fameux titre Flithy McNasty, summun du hard-bop funky qui le marquera à vie. Dans la foulée, Bob Berg, qui avait commencé par jouer du piano à l’âge de 6 ans (« Beethoven, Tchaikovwky et Debussay étaient mes favoris ») remplaça George Coleman au sein d’Eastern Rebellion, le groupe d’un autre pianiste d’importance, Cedar Walton. Ainsi ce jeune et impétueux saxophoniste ténor partait, c’est le moins qu’on puisse dire, sur des bons rails, livrant au passage son premier 33-tours « as a leader », comme on dit dans son pays natal, “New Birth”, enregistré en compagnie de son second mentor, Cedar Walton, du trompettiste Tom Harrell (qu’il avait côtoyé avec Horace Silver), du contrebassiste Mike Richmond, du batteur Al Foster et du percussionniste Sammy Figueroa.

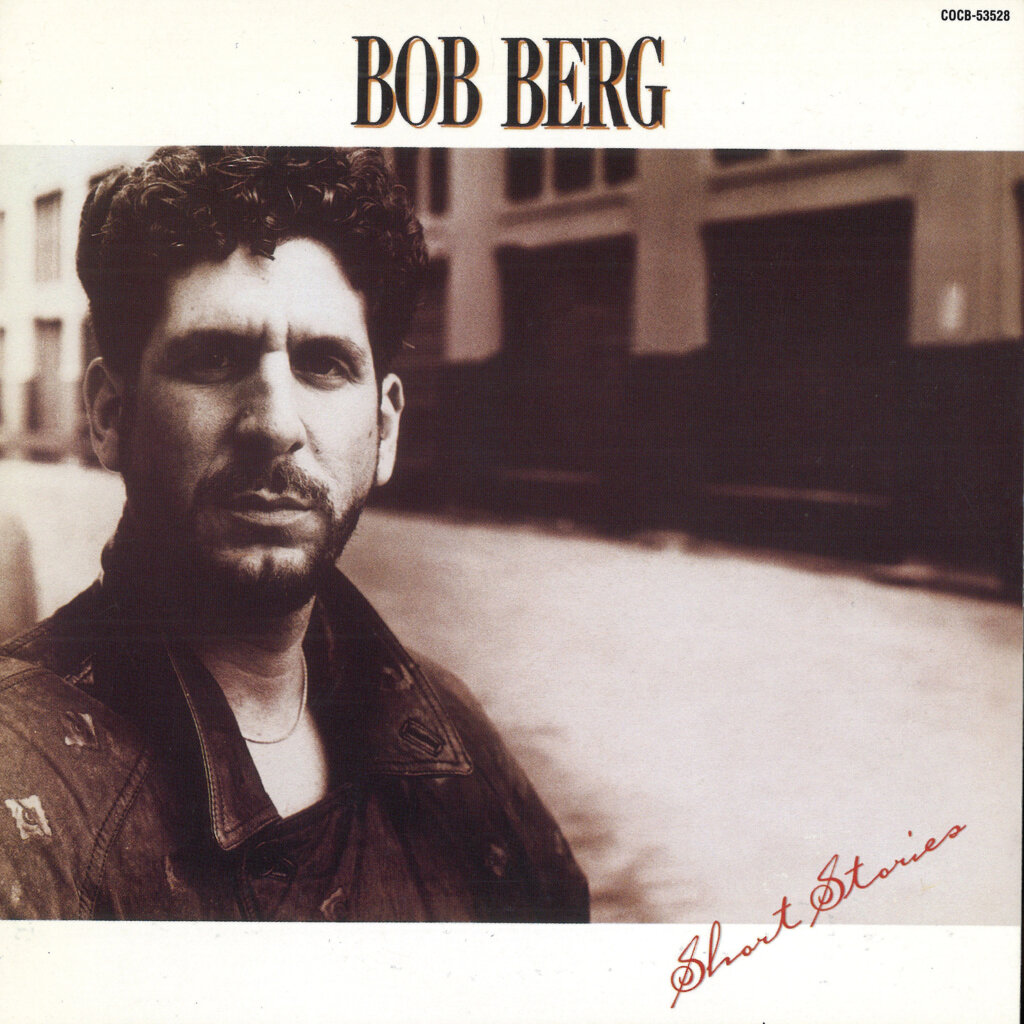

Mais c’est bien sûr en succédant à Bill Evans dans le groupe de Miles Davis que Bob Berg se fit connaître d’un public bien plus large que celui des initiés. Jouer avec le trompettiste-star, c’était soi-même accéder à un statut de vedette, et si Bob Berg se sentit rapidement à l’étroit dans la musique de Miles – sur disque, sa trace restera finalement minimale comparée à ses performances scéniques –, ce prestigieux “gig” lui permit cependant de relancer sa propre carrière, et après un album live enregistré en Italie en 1982 (mais publié en 1985), Bob Berg revint avec “Short Stories”, qui mettait non seulement ses talents de soliste et de compositeur en avant, mais qui marquait aussi le début de sa fructueuse association avec Mike Stern – le guitariste, lui aussi “ex” du groupe de Miles Davis, venait de l’inviter à jouer sur l’album de son comeback, “Upside Downside”. Dès lors, le saxophoniste ténor de feu et le guitariste électrique incendiaire vont se mettre à distiller en quartette leur jazz-rock – ou devrait-on dire “bop and roll” ? – aussi énergétique que mélodique et funky, boostés par le drumming phénoménal de Dennis Chambers, révélé au monde du jazz peu de temps grâce à John Scofield (après avoir fait groover plusieurs disques mémorables de Parliament, l’un des deux combos “p-funk” de George Clinton).Chaque soir, Friday Night At The Cadillac Club, le classique instantané de “Short Stories” qui sonnait comme du King Curtis post-bop faisait chavirer les foules.

Pour autant, Bob Berg n’a jamais voulu être prisonnier de l’étiquette “fusion”. Plus puriste, sans doute, qu’on pouvait le croire, il se décentre du cœur du réacteur pour revenir sans nostalgie aucune à ses premières amours, plus nuancées, loin de la (certes joyeuse) furia électrique des années 1980. Et s’il un album à découvrir ou redécouvrir d’urgence, c’est bien le somme toute méconnu “Enter The Spirit”, où fort de ses talents de compositeurs plus affinés que jamais, faisait, comme le titre du disque l’indique, entrer l’esprit du post-bop dans une nouvelle ère. À ses côtés, des sidemen exceptionnels magnifiaient sa musique, tels le pianiste Jim Beard ou, toujours fidèle, Dennis Chambers, qui démontrait qu’on pouvait être un “monstre” de groove et aussi swinguer. Au piano sur trois titres, nul autre que Chick Corea, que le saxophoniste rejoindra dans son Quartet pour l’album “Time Warp”, qui mérite également d’être réévalué – Corea lui laissait beaucoup d’espace, comme en témoigne la magnifique Tenor Cadenza, qui précède Terrain.

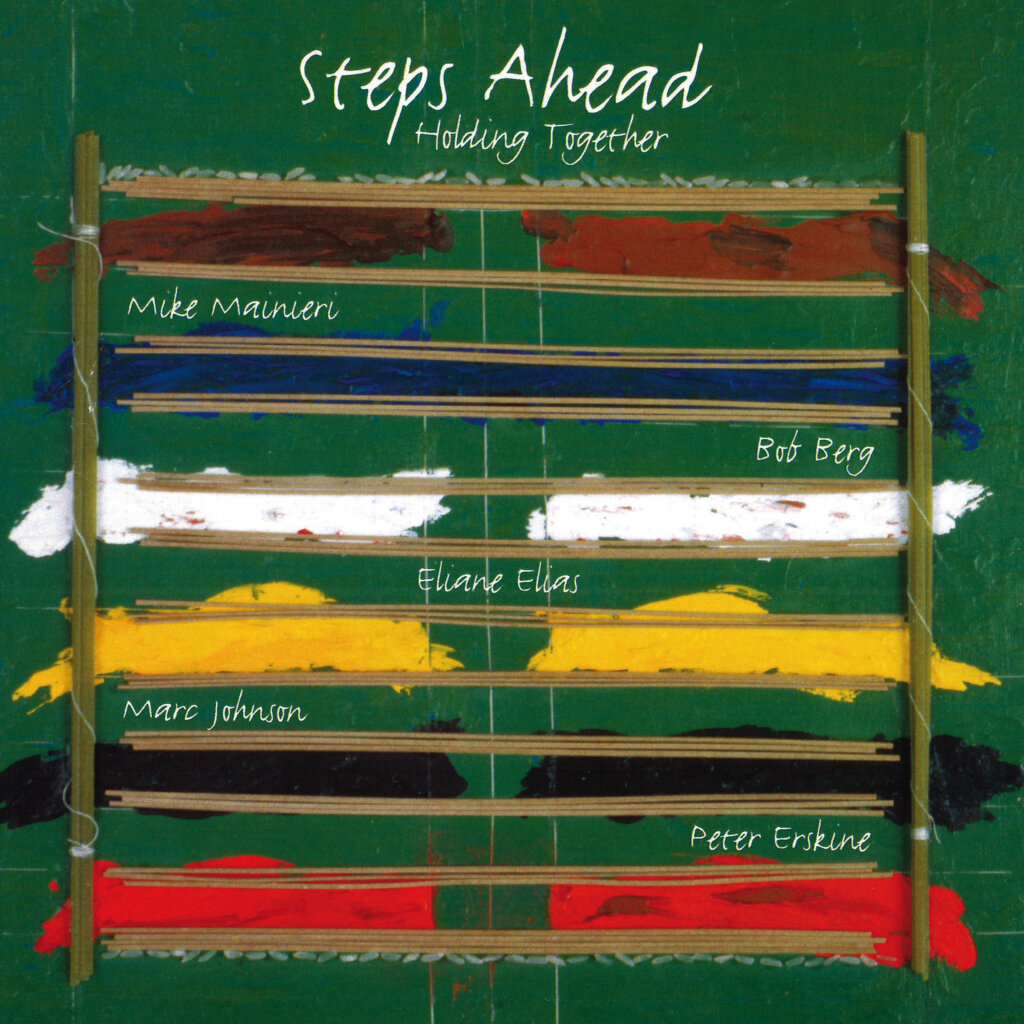

Quant à “Holding Together” de Steps Ahead, il reflète cette période où le groupe du vibraphoniste Mike Mainieri se réinventait en mode acoustique avec Eliane Elias au piano, Marc Johnson à la contrebasse et Peter Erskine à la batterie. Ce double CD live enregistré en 1999 fut hélas publié l’année où Bob Berg et sa femme trouvèrent la mort dans un accident de voiture, le 5 décembre 2002. Fin tragique pour un saxophoniste qui aura incarné trois décennies durant une certaine exigence, aimé John Coltrane et le rhyhthm’n’blues en restant toujours accessible.

À écouter

Horace Silver : “Silver ’N Brass” (Blue Note, 1975).

Horace Silver : “Silver ’N Wood” (Blue Note, 1975).

Horace Silver : “Silver ’N Voices” (Blue Note, 1976).

Eastern Rebellion : “Eastern Rebellion 2” (Timeless, 1977).

Bob Berg : “New Birth” (Xanadu, 1978).

Eastern Rebellion : “Eastern Rebellion 3” (Timeless, 1979).

Eastern Rebellion : “Eastern Rebellion 4” (Timeless, 1983).

Miles Davis : “You’re Under Arrest” (Columbia, 1985).

Mike Stern : “Upside Downside” (Atlantic, 1986).

Bob Berg : “Short Stories” (Denon, 1987).

Bob Berg : “Enter The Spirit” (Stretch Records / GRP Records, 1993).

Steps Ahead : “Holding Together” (NYC Records, 2002).

Le grand saxophonist alto natif de Tampa, Floride, s’est éteint ce dimanche 12 mai. Fred Goaty se souvient de lui.

Vous en connaissez beaucoup des saxophonistes qui ont aussi bien enregistré avec Stevie Wonder, Gil Evans, Miles Davis, Jaco Pastorius, Donald Fagen, les Rolling Stones, Steely Dan, James Brown, Carly Simon, John McLaughlin, B.B. King, Sting, John Scofield, Mose Allison, les Eagles, Marcus Miller, Eric Clapton, Tim Berne, Elton John, Bonnie Raitt, Hiram Bullock, Larry Carlton, Esther Phillips, Billy Joel, Bruce Springsteen, Linda Ronstadt, Eddie Palmieri, Aretha Franklin, Roger Waters, Cat Stevens, Dr. John, Tommy Bolin, David Bowie, Paul Simon, les Brecker Brothers, Steve Khan, Bob Berg, Bill LaBounty, Mike Stern, Roberta Flack, Mick Jagger, Garland Jeffreys, George Benson, Paul Butterfield, Bob James, Joe Beck, Dave Grusin, Tony Williams, Larry Coryell, James Taylor, Chaka Khan et Toto ?

Moi non plus.

Si, il y en a un autre, son grand ami et frère de musique : Michael Brecker.

David Sanborn est mort hier, le dimanche 12 mai. Sur son compte Instagram, on peut lire ce message : « It is with sad and heavy hearts that we convey to you the loss of internationally renowned, six time Grammy Award-winning, saxophonist, David Sanborn. Mr. Sanborn passed Sunday afternoon, May 12th, after an extended battle with prostate cancer with complications.Mr. Sanborn had been dealing with prostate cancer since 2018, but had been able to maintain his normal schedule of concerts until just recently. Indeed he already had concerts scheduled into 2025. David Sanborn was a seminal figure in contemporary pop and jazz music. It has been said that he “put the saxophone back into Rock ’n Roll.” »

J’ai eu le bonheur de voir David Sanborn maintes fois sur scène, dès le milieu des années 1980. Un autre merveilleux fantôme jouait alors de la guitare à ses côtés, Hiram Bullock, parti, lui, il y a bien longtemps, en 2008. À ses concerts, je retrouvais beaucoup de jazzfans de mon âge – 20 ans tout au plus – qui, comme moi, avaient une profonde admiration pour lui. Les puristes n’aimaient guère ce jazz mâtiné de pop, de funk et de soul ; nous n’avions que faire des puristes.

Notre enthousiasme, notre fascination, notre amour pour sa sonorité si chantante et si puissante étaient plus forts que tout ; ses musiciens d’exception nous impressionnaient, son répertoire, truffé de compositions d’un certain Marcus Miller, c’était notre pop music instrumentale à nous : on achetait tous ses disques. On aimait tous ses disques. On aimait tous les musiciens qui jouaient sur ses disques, les plus grands des années 1970 et 1980 – la liste est trop longue, mais s’il fallait n’en citer qu’un, ce serait évidemment Marcus Miller, qui lui offrit tant de compositions mémorables, sans parler de ses talents de bassiste et de producteur.

Quelques années plus tard, en 1992, j’ai eu le privilège de l’interviewer une première fois pour Jazz Magazine. Il venait de publier l’un de ses meilleurs disques, “Upfront”, celui avec cette incroyable reprise de Ramblin’ d’Ornette Coleman. Je lui avais, je m’en souviens, dit toute mon admiration et, dès lors, nous étions restés en contact d’une manière ou d’une autre.

En 2005, j’étais allé à Londres pour la sortie du magnifique “Closer”. Interview promo ? Pas le genre du monsieur. Nous avions traversé une petite partie de sa discographie qu’il commentait en réécoutant quelques disques auxquels il avait contribué – Gil Evans, Paul Butterfield, Stevie Wonder, David Bowie, Ian Hunter, Larry Goldings, Tim Berne… –, et bien sûr les siens. Un moment inoubliable pour une cover story Jazz Magazine (n° 563, octobre 2005).

Plus tard encore, des conversations sans fin au bar de son hôtel parisien préféré, La Trémoille ; des ballades dans la Capitale pour écumer les magasins de disques (il cherchait des vieux Sidney Bechet avec Muggsy Spanier) ; des concerts dans des grandes salles, des festivals, des clubs (comme au Duc des Lombards), des émissions de télé (One Shot Not de Manu Katché)…

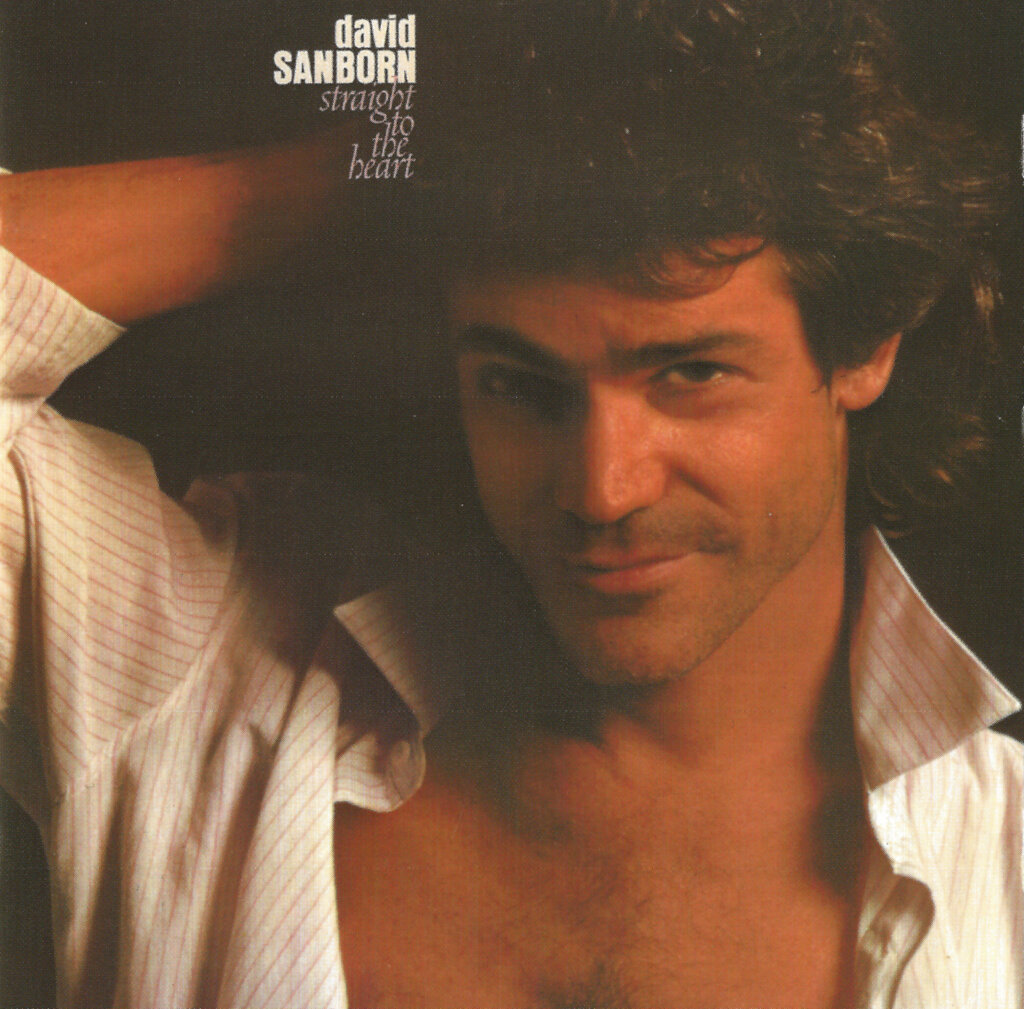

Ces dernières années, David Sanborn s’était fait plus rare. “Time And The River”, paru en 2015 et produit par Marcus Miller, restera comme l’ultime opus d’une série – culte – qui avait démarré quarante ans plus tôt avec le bien nommé “Takin’ Off”, auquel avaient succédé une kyrielle d’albums, dont le merveilleux “Straight To The Heart” de 1984, disque-phare de toute une génération ; elle pleure son sax heroe qui avait traversé tant d’épreuves dans la vie – la polio a failli l’emporter dans sa jeunesse et, plus tard, les excès des années 1970 aussi –, et qui n’avait jamais oublié que c’est en voyant Hank Crawford jouer avec Ray Charles qu’il eut une révélation.

David Sanborn était très sévère, voire impitoyable avec lui-même. Il avait tort ! En son for intérieur, il savait bien que tout au long de sa carrière il avait touché des millions d’amateurs de musique. Mais l’humilité, cet orgueil des grands angoissés, n’était pas la moindre de ses qualités. Il nous manquera. Non : il nous manque déjà beaucoup.

PS : Nous republierons très bientôt ici-même le grand entretien réalisé en 2005 à Londres

Photos : X/DR