Début 2019, le contrebassiste Barre Phillips, qui vient de nous quitter, avait dialogué avec l’un de ses grands admirateurs, son confrère Claude Tchamitchian. Un entretien croisé réalisé par Stéphane Ollivier lors du festival Les Émouvantes de Marseille.

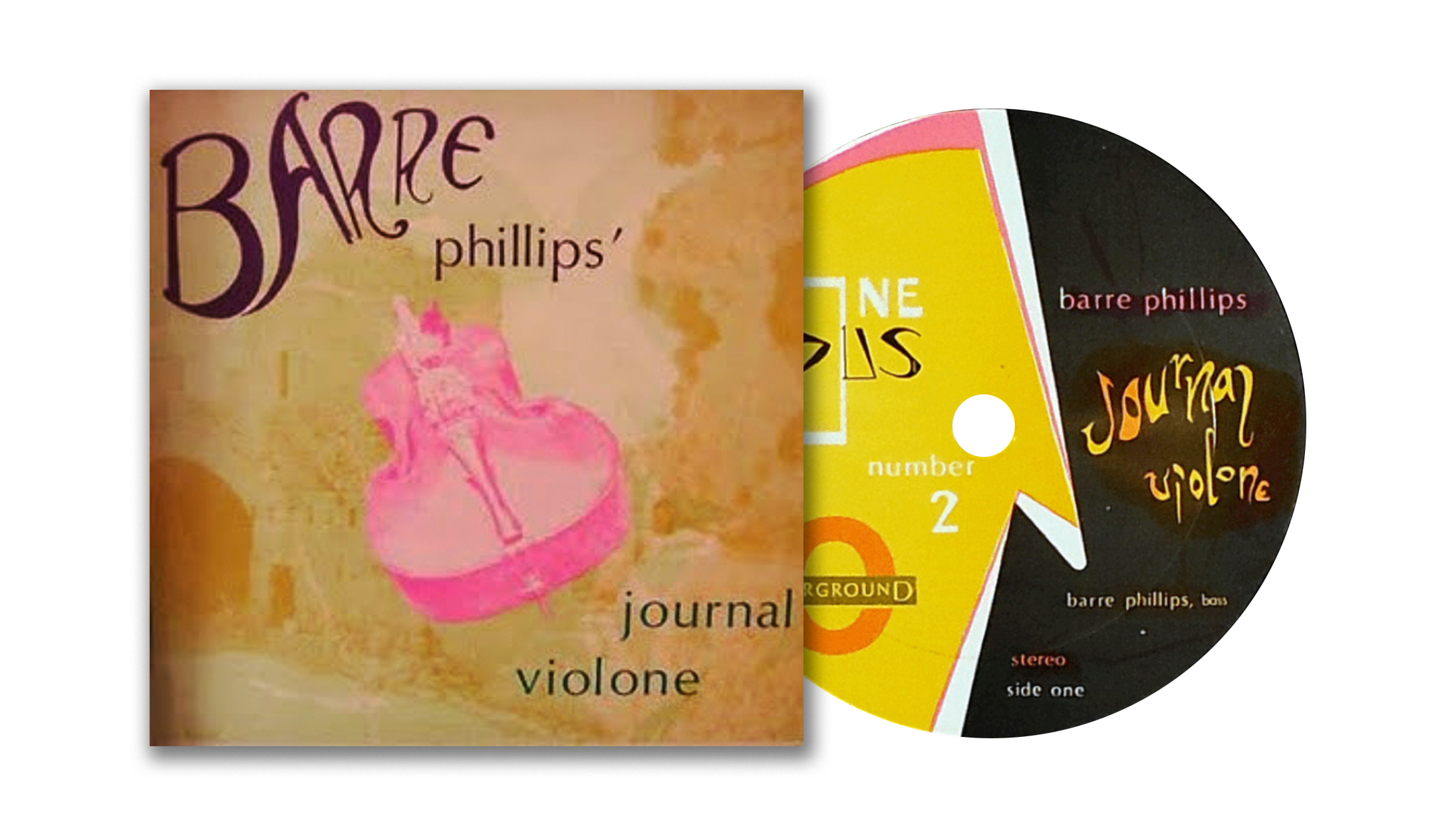

Stéphane Ollivier En 1968, Barre Phillips, vous enregistriez “Journal Violone”. Vous souvenez-vous de la genèse de ce projet ?

Barre Phillips C’était le fruit du hasard, je n’avais absolument pas l’intention de faire un disque en contrebasse solo ! Un de mes amis compositeur américain m’avait appelé pour travailler sur une composition électro-acoustique – à l’époque, le monde de la musique contemporaine était très ouvert, on commençait à s’intéresser à des instruments un peu méprisés comme la contrebasse. Je me suis donc retrouvé dans une église avec un ingénieur du son, et là, je me suis laissé aller, j’ai joué pendant une heure et demie en cherchant à explorer toutes les potentialités de l’instrument. Quand mon ami a entendu le résultat, il a trouvé ça tellement incroyable qu’il a refusé de l’utiliser pour lui et m’a proposé de le sortir tel quel sur son propre label ! Ce disque venait ponctuer un long processus d’émancipation de la contrebasse entamé depuis le début des années 1960.

Claude Tchamitchian Je pense exactement la même chose ! Barre possédait les fondamentaux, au niveau du tempo notamment, mais avait déjà une conception très élargie qui ne se limitait pas aux fonctions traditionnelles auxquelles le jazz assignait encore la contrebasse.

Barre Phillips J’ai toujours eu un pied dans le jazz et l’autre dans le classique. Ma chance est d’avoir été autodidacte, et d’avoir ainsi échappé aux censures de l’éducation traditionnelle. Honnêtement, je ne pense pas avoir jamais cherché “ailleurs”. J’étais juste intéressé par ce qui se passait autour de moi…

Claude Tchamitchian Mais Barre, ce disque a marqué son époque, c’était quand même le premier du genre !

Barre Phillips Il ne s’est vendu qu’à 300 exemplaires aux Etats-Unis, pas plus… Ce n’est que cinq ans plus tard, suite aux rééditions européennes [“Journal Violone” a été réédité sous d’autres titres en Angleterre et en France, NDR] que j’ai commencé à constater que ce disque avait touché des gens un peu partout dans le monde…

Claude Tchamitchian Je me souviens qu’en 1975, j’avais 15 ans, l’époque des premiers grands chocs artistiques, et j’ai été ébloui quand j’ai découvert ce solo ! Quand j’en parle aux contrebassistes de ma génération, nous sommes tous unanimes pour considérer “Journal Violone” et “Amir” d’Henri Texier comme des pierres de touche dans l’histoire de la contrebasse jazz. Je parle de ça, et pourtant à l’époque je ne jouais pas : j’ai pris ma première basse à 20 ans, cet émerveillement était purement auditif. À cette époque, j’écoutais principalement du rock, mais via “Africa Brass” de John Coltrane, j’avais commencé à m’orienter vers le jazz. Mon initiation à cette musique s’est faite à travers la contrebasse par une suite d’illuminations : Paul Chambers dans le quintette de Miles Davis, Jimmy Garrison dans le quartette de Coltrane, Charles Mingus… “Journal Violone” a eu ce même effet sur moi. C’était inouï pour moi, qui était alors en pleine période de découverte et n’avait pas beaucoup de références… Je me suis senti littéralement transporté dans un nouveau monde, sans aucun code pour le déchiffrer. Je suis persuadé que ça a décidé de ma vocation.

Stéphane Ollivier Et vous, Barre, cette expérience du solo a-t-elle été l’amorce d’un nouvel élan dans votre carrière ?

Barre Phillips Suite à “Journal Violone”, le metteur en scène de théâtre Antoine Bourseiller, avec qui je travaillais à l’époque au sein d’un quartette composé de Marion Brown, Steve McCall et Gunter Hampel, m’a proposé de continuer de collaborer avec lui sur un nouveau spectacle, mais cette fois en solo. J’ai profité de cette situation pour continuer d’expérimenter ce travail sur l’instrument. J’étais sur scène, non amplifié, parfois éclairé, parfois non, et c’est moi qui décidais des moments où je devais jouer, et de la durée des interventions. Je ne parlais pas encore français à l’époque, je ne comprenais pas le sens du texte, je ne

travaillais que sur les rythmes et les sons de la langue. Je proposais chaque soir quelque chose de différent, c’était passionnant. Après ces représentations, Bourseiller m’a organisé une petite tournée en solo dans le réseau des maisons de la culture. Mon programme se composait alors en partie de pièces écrites, notamment du Jean-Sébastien Bach, et en partie d’improvisations. Je n’étais pas encore en mesure de proposer une heure d’improvisation totale. Mais le processus était lancé, et il allait de fait prendre de plus en plus de place dans ma vie. Tout cela m’a ouvert sur mes mondes intérieurs.

Stéphane Ollivier Claude, quand vous vous êtes finalement décidé à enregistrer à votre tour en solo, quels étaient vos références ?

Claude Tchamitchian Les trois contrebassistes qui m’ont le plus marqué dans ma vie sont Barre, Dave Holland et Henri Texier. Au-delà de leurs différences, ce qui m’attirait chez eux, c’était leur approche orchestrale de l’instrument. Dès mon premier disque solo, “Jeux d’enfants”, je me souviens avoir cherché à travers des pièces très courtes différentes façons d’être mélodique, en mettant en oeuvre une deuxième voix d’accompagnement dans une perspective orchestrale. Il m’aura fallu un certain temps pour arriver au deuxième solo, “Another Childhood”, mais il peut s’entendre comme une sorte d’aboutissement de cette esthétique. Le nouveau solo qui vient de sortir rompt avec cette tradition, et a pour ambition d’expérimenter un langage qui m’est vraiment personnel…

Stéphane Ollivier À l’aune de vos deux derniers disques en solo, comment jugez-vous l’évolution de ce “langage personnel” ?

Barre Phillips Ça faisait quinze ans que je n’avais pas enregistré en solo, et j’ai senti que le moment était venu de le faire une dernière fois avant de ne plus en avoir la force. Pour “End To End”, j’ai beaucoup travaillé en amont, mais une fois en studio je me suis aperçu que tout ce que j’avais prévu ne correspondait plus du tout avec qui j’étais aujourd’hui. Avec Manfred Eicher [le producteur d’ECM, NDR], nous sommes allés à l’essentiel. En quelques heures, j’ai enregistré une douzaine de pièces courtes totalement improvisées que Manfred a organisées avec un sens de la dramaturgie extraordinaire. Avec l’âge, je crois avoir compris que la musique que l’on joue correspond autant à ce qu’on a envie de faire qu’à ce que l’on est capable de faire. C’est ce travail intime – et jamais terminé – qu’on peut nommer “langage personnel”…

Claude Tchamitchian J’ai moi aussi fait considérablement évoluer mon approche pour “Spirit”. Jusqu’à maintenant, quand je composais, j’avais une idée générale qui prenait corps en un lent work in progess. Mais pour la première fois, j’ai entendu dans les moindres détails un univers sonore cohérent, et mon travail a consisté à trouver comment le traduire à la contrebasse. Je me suis vite rendu compte que j’entendais des intervalles, qu’il était impossible de jouer avec une basse traditionnelle, et qu’il fallait que j’innove dans mon langage en changeant ma façon d’accorder l’instrument et mes techniques de jeu. C’est en ce sens qu’“In Spirit” est vraiment une étape essentielle dans ma maturation personnelle.

Photos : François Guéry, X/DR.

Deux soirs de suite, Régis Huby déjouait les clichés, brouillait les repères, repensait la mémoire des cordes, les cadres de la partition et de l’improvisation, déjouait les clichés de l’acoustique et de l’électronique… le 27 octobre en sextette avec son programme “Bliss”, le lendemain en quintette avec celui de son nouveau disque, “Inner Hidden”, produit par le Triton, label et foyer où ce nouvel ouvrage a vu le jour.

Ce vendredi 27, présentant son quintette sur la scène du Triton, Régis Huby le plaçait d’emblée sous le signe de la béatitude en titrant son programme “Bliss”. C’est effectivement l’impression que pouvaient donner les premières mesures de la longue suite qui s’étirerait pendant… je n’ai pas eu le loisir de regarder ma montre. La musique m’aurait-elle laissé béat ? Le terme est trompeur de même que les termes et les références qu’on pourrait coller à son projet. Planant, néo-classique, post-moderne, jazz de chambre… On pourrait faire là un fourre-tout de références : Arvo Pärt, John Adams, quelques minimalistes une pincée d’ambient et de minimalisme.

Revenons à cette matière que Régis Huby travaille depuis des lustres : les cordes. Cette espèce de communauté acoustique qui remonte à la vièle monocorde pour s’épanouir au risque du kitsch dans la communion du symphonique mais dont je vois l’accomplissement dans cette allégorie de convivialité et de la démocratie que constitue le quatuor, dans cette pâte sonore plurielle où communie l’âpreté du crin crin des campagnes et la douceur ondoyante des prairies symphoniques. Depuis la création du quatuor IXI, Régis Huby n’a cessé de tourner autour de ce patrimoine, de cette puissante expression orchestrale, et il y revient avec ce sextette qui est un “quatuor plus deux”, mais un “quatuor grave”, du grave à l’aigu : Séverine Morfin (violon alto), Régis Huby (violon ténor), Clément Petit (violoncelle), Claude Tchamitchian (contrebasse), l’archet n’étant pas le seul médium, les cordes étant souvent jouées pizzicato, les violons devenant cistres ou mandolines, le violoncelliste ayant parfois des gestes de joueur de gumbri ou de banjoïste des Appalaches, la contrebasse vibrant de tout cet héritage du registre bas de la famille qui va de la profonde assise de Wellman Braud au transgressions de Barre Phillips en passant par les tendres colères de Charles Mingus et ce bourdonnement groovy qui résonne à travers les musiques “actuelles” hérité de James Jamerson, ici transposé sur la grand-mère acoustique.

De ce large héritage, de cette mémoire, Huby tire non une dévotion, mais un élan imaginaire. D’abord en élargissant la famille au trombone. Ce devait être Samuel Blaser, indisponible et remplacé par Mathias Mahler, ici – pour rester dans ce registre de la mémoire – plus Lawence Brown que “Tricky Sam” Nanton (et l’on se souvient que Brown dont le premier instrument fut le violon se pensait au sein de l’orchestre comme un violoncelle). Un autre nom venu des profondeurs du siècle dernier m’est revenu en tête, celui de Léo Vauchant, tromboniste et violoncelliste français, qui devrait occuper une place de premier plan dans l’histoire du trombone jazz des années 1920, ami de Maurice Ravel qu’il entraina dans les clubs de jazz de Montmartre et qu’il conseilla en matière d’écriture pour l’instrument sur la partition du Bolero. Autant d’évocations tournant autour de cette souplesse avec laquelle Mathias Mahler coula sa coulisse parmi les méandres des cordes dont les percussions de Michele Rabbia fendait le cours d’oniriques aspérités tirées de ses percussions ou de son petit bazar électronique, lorsqu’il ne joignait pas au flot de l’orchestre le legato ondoyant de sa scie musicale.

C’est cette image du flot, du flux, de fluidité, qui domine, tant est grande la porosité entre les parties musicales, entre l’initiative improvisée de chacun et la consigne écrite d’un seul. Tout s’écoule et converge, conflue sans rupture ni pause mais à travers des paysages changeants vers un inéluctable delta sonore sur lequel descend enfin le silence de la nuit.

24 heures plus tard, même endroit, Régis Huby présente sur scène (pour son troisième concert) le programme de son nouveau disque “Inner Hidden”. On retrouve Michele Rabbia, sa batterie bruissante et, le temps d’une courte séquence, rock-percutante, sa scie musicale et ses bidouilles électroniques. Mais désormais, c’est l’ensemble de l’orchestre qui est “branché”, Régis Huby (violon et violon ténor), Tom Arthurs (trompette) acoustique sur le disque et qui sur scène a voulu en être, Eivind Aarset (guitare électrique) qui s’est fait une réputation tant par sa guitare dont il use de façon minimale que par son impressionnant troupeau d’effets parqué devant lui sur le couvercle de son flight case de guitare, et Bruno Chevillon (contrebasse) qui partageait déjà ce goût pour l’électronique au sein du trio Huby/Chevillon/Rabbia (“Codex”, “The Ellipse”).

Ici point d’informatique lourde (si l’on excepte le macbook ouvert par Aarset), pas de manipulation en direct du son de l’autre et un usage de boucle assez discret, mais cet art de la bidouille qui consiste à combiner entre eux une multitude de boîtiers actionnés à l’aide de pédales, potentiomètres, curseurs et autres interrupteurs, chacun déformant, recomposant le son de son propre instrument à volonté. Régis Huby n’est pas nouveau dans cet art de marier l’électronique au geste violonistique. On se souvient dès 2005 de son duo “Too Fast for Techno” en duo avec le trompettiste Serge Adam, de sa position d’homme-orchestre dans son duo avec Maria Laura Baccarini “Gaber, Io e le Cose” et son programme “Unbroken” avec le trio à cordes Ixi, le manipulateur sonore Jan Bang et déjà Eivind Aarset et Michele Rabbia.

Comme la veille, le programme est un seul développement continu débutant par un unisson violon-trompette d’un lyrisme aérien qui n’est pas sans évoquer Kenny Wheeler, premier tour de rouet d’un long déroulé, de rendez-vous écrits aux apparitions discrètes en improvisations qui en départent ou s’y rallient, improvisations certes individuelles mais en constante interaction, dans une pénétrante écoute l’une de l’autre. S’il s’agit encore de mémoire, elle semble en appeler à des civilisations lointaines, à des mythologies ancestrales, à des souvenirs mythiques d’avant l’anthropocène, voire parfois même d’avant l’apparition de la vie sur terre, mémoire liquide, minérale, magmatique, traversé d’éruptions solaires et ou de séismes intergalactiques, jusqu’à l’apaisement d’un séjour en quelque monastère agnostique. On pense évidemment à Jon Hassell, son “Fourth World” et ses “Possible Musics”. On pense surtout à Régis Huby, son parcours et cet univers qu’il définit tout en l’élargissant, projet après projet, depuis son premier album qui nous interpelait déjà en 1998, “Le Sentiment des brutes” enraciné dans l’imaginaire breton. Franck Bergerot