Tel est le titre de l’ouvrage dirigé par les universitaires Pierre Fargeton et Yannick Séité.

Depuis quelques temps, se multiplient sur mon écran des annonces de publications numériques universitaires sur le jazz, voire des invitations à en télécharger le contenu pour un cumul d’heures de lecture bien supérieur à ma capacité de lecture. Parmi ces courriels, l’un d’eux annonçait un ouvrage collectif dirigé par Pierre Fargeton et Yannick Séité, et intitulé Quand les musiciens de jazz (s’)écrivent. Interrogeant Pierre Fargeton – dont j’ai salué ici noamment le formidable André Hodeir et dont le Boppin’ with Django réédité en catimini et, retravaillé à cette occasion, avait été la pièce manquante de ma documentation au moment de rédiger sur le Django Reinhardt dernière période pour notre numéro 759, ouvrage acquis depuis rubis sur l’ongle –, Pierre Fargeton, donc, m’apprit que Hermann Éditeurs, qui se fait fort de publier « des ouvrages de qualité, écrits par des universitaires ou des intellectuels de renom à destination d’un lectorat aussi large que possible », avait renoncé aux envois spontanés de service de presse après avoir constaté qu’ils terminaient généralement leur course, comme neuf, chez les bouquinistes sans avoir donné lieu à quelque chronique ni même annonce de parution. Il faut dire que, dans les médias, les mots « universitaires » et « intellectuels » sont devenus des gros mots au même titre que les mots « musicologie », « analyse musicale » ; les notes de bas de pages communes à tout écrit scientifiques étant considérées comme une agression du lecteur (alors qu’elles lui évite les incises trop longue, tout en lui garantissant le sens du détail et la crédibilité de l’auteur). En conséquence de quoi, Pierre Fargeton me recommandait de solliciter un exemplaire de presse et par là-même de témoigner de mon intérêt. Ce que j’ai fait.

Les musiciens écrivent et s’écrivent donc, c’est ce que l’on découvre, redécouvre ou décrypte dans les 376 pages (plus index) de cet ouvrage introduit à deux mains par les deux directeurs, Pierre Fargeton et Yannick Séité.

Chapitre 1 : Les Musiciens de jazz et la presse.

C’est le pianiste et érudit Philippe Baudoin qui l’inaugure en nous rappelant la polémique qui opposa en 1938 W.C. (William Christopher) Handy, cornettiste, chef d’orchestre, éditeur musical et compositeur notamment des deux premiers blues à succès (Memphis Blues, 1912 ; St. Louis Blues, 1914), et Jelly Roll Morton, pianiste, chef d’orchestre et compositeur de quelques uns des premiers chefs d’œuvre de l’histoire du jazz (The Jelly Roll Blues dès 1915, puis King Porter Stomp, The Pearls, etc.)

Ayant entendu Handy se présenter à la radio comme « l’inventeur du jazz, des stomps et du blues », Jelly Roll Morton répliqua par un pamphlet publié sous forme d’extraits dans The Baltimore Afro-American en avril, puis intégralement dans les numéros d’août et septembre de Down Beat, Handy réagissant dans ce dernier numéro, où l’on voit celui-ci se défendre bien mal de la volée de bois vert que lui a porté Morton. Et Baudoin d’en redoubler l’effet par ses commentaires toujours très informés, complétés de témoignages de Morton confiés à Alan Lomax la même année, et d’autres citations tirées de l’autobiographie de Handy, Father of the Blues (1941) attestant de son imposture. Les échanges concernés étant restitués dans les pages suivantes et annotés par Fargeton. La mégalomanie n’étant pas le moindre défaut de Jelly Roll qui se présentait lui-même comme l’inventeur du jazz, c’est assez croustillant, mais pour le coup, on ne peut que le suivre dans son argumentation.

C’est ensuite au tour de Yannick Séité de nous faire part des observations que lui a inspiré la découverte d’une sorte feuilleton biographique sur Louis Mitchell que la journaliste afro-américaine Marvel Cooke publia en 1940 dans le New York Amsterdam, avec la complicité de ce trompettiste pionnier du jazz sur le Continent européen que fut Mitchell.

Pierre Fargeton reprend ensuite la main pour présenter et commenter l’effet médiatique de deux textes de Lennie Tristano sur le bebop publiés dans les numéros de juin et juillet 1947 de Metronome (Qu’est-ce qui cloche avec les boppers et Qu’est-ce qui marche avec les boppers) où le pianiste prend la défense de la nouvelle musique en séparant le bon grain de l’ivraie, mettant notamment en garde contre ses excès une génération de hipsters un peu trop pressés de marcher sur les pas de Charlie Parker et Dizzy Gillespie avant de s’en être donné les moyens (une réalité fréquemment constaté dans les premières années du bop, y compris chez des artistes promis à un brillant avenir), Tristano définissant le bebop non comme une fin en soi, mais comme une marche en avant.

Dans son article intitulé Deux musiciens-critiques : Jef Gilson et Claude Lenissois à Jazz Hot, 1962-1966, Vincent Cotro nous fait (re)découvrir l’œuvre critique du pianiste-compositeur-chef d’orchestre Jef Gilson réalisée en collaboration avec le clarinettiste Claude Lenissois, qui se fera plus tard une réputation dans le domaine classique-contemporain comme compositeur, chef d’orchestre et enseignant sous son vrai nom, Henri-Claude Fantapié. Cotro livre là, sans intention formulée, un chapitre de l’ouvrage que l’on serait en droit d’espérer et qui aurait pour double tâche la démystification et la réévaluation de l’œuvre de Jef Gilson, enseignant (voir notamment L’Harmonie du jazz de 1978, premier recueil du genre publié en France), producteur le label Palm), découvreur de talents, militant. Alors que dans certains milieux discophages, il fait l’objet d’une sorte de culte obscurantiste de la part d’amateurs qui ne connaissent pas même le nom de Georges Russell, il serait temps que la musicologie se penche sur son œuvre en s’appuyant sur les témoignages de ceux ont joué ses partitions sous sa direction et qui sont toujours de ce monde : Jacques Di Donato, Henri Texier, Jean-Luc Ponty, Michel Portal, Jean-Claude Petit, Bernart Lubat, André Jaume, Pierre-Yves Sorin, Marc Richard, Chris Hayward, Marie-Ange Martin, Éric Lagacé…

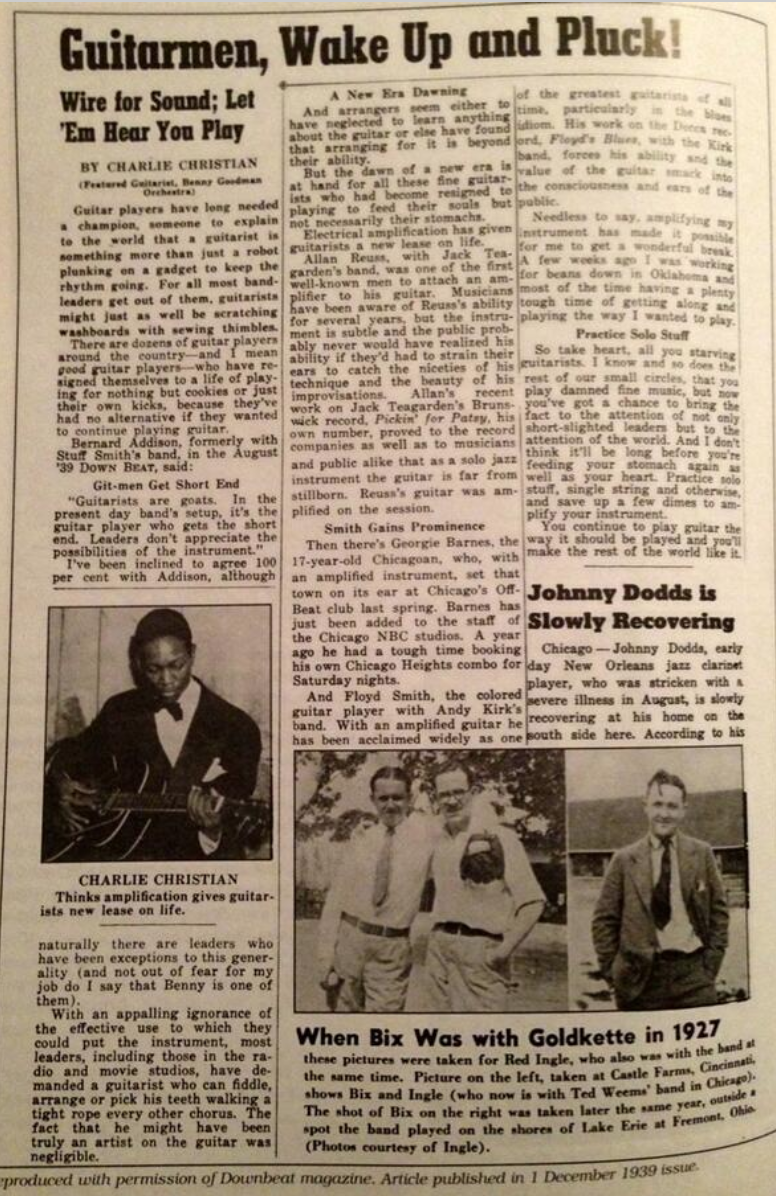

Hommage est ensuite rendu à l’œuvre du regretté spécialiste de Duke Ellington, Claude Carrière, par la pianiste et compositrice Leïla Olivesi, avant que Pierre Fargeton ne salue cet ancien collaborateur de Jazz Hot et France Musique,pour avoir rappelé l’existence d’un texte de Charlie Christian publié dans Down Beat en décembre 1939 sous le titre Guitarmen, wake up and pluck ! Fargeton le restitue traduit dans son intégralité sous le titre de Debout les gratteux !, le sous-titre Wire For Sound ; Let’em Hear You Play étant ainsi adapté : Branchez-vous pour avoir le son ; qu’on vous entende jouer. Le tout assorti d’un reproduction en pleine page de l’article tel qu’imprimé dans Down Beat. Presque un cri de guerre, un appel à la révolte, une incitation à la revanche et quelque chose d’adolescent et jubilatoire, du genre : « j’ai fait l’amour, c’est génial, faîtes comme moi ! »

Deux textes assez brefs complètent ce chapitre, le contrebassiste Didier Levallet revenant sur sa double réputation de musicien-journaliste, Jean-Jacques Birgé décrivant, sous le titre Je n’ai pas le choix ! une forme de prurit, syndrome de nombreux écrivains et écrivants, que stimule la nécessité de défendre la cause des musiques improvisées dans l’immédiateté de son actualité. Auxquels on ajoutera, reporté dans les chapitres suivants, les témoignages du saxophoniste Raphaël Imbert (nombreux écrits sur le spirituel et le jazz), du trompettiste Dan Vernhettes (co-auteur et co-éditeur sur Jazz’Edit d’ouvrages très documentés sur le jazz des origines), du contrebassiste Jacques Siron (auteur d’une sorte de théorie encyclopédique de la musique improvisée intitulée La Partition intérieure, qui fit date à sa parution en 1992 chez l’éditeur Outre Mesure), du chef d’orchestre, compositeur, enseignant et musicologue Laurent Cugny (également publié chez Outre Mesure).

Chapitre 2 : Les Musiciens de jazz par le texte (correspondances, chroniques [auto]biographies)

Yohan Giaumeproposeun survol des carnets de voyage au 19e siècle (le Paris de Chopin, États-Unis, Amérique du Sud) du pianiste virtuose Louis Moreau Gottschalk né à la Nouvelle-Orléans en 1829 qui entretient avec le monde du jazz une relation d’observateur des origines (on lui doit notamment ses deux Banjo). Le reste du chapitre consiste en réflexions de divers auteurs sur les problèmes de transcriptions, traductions, éditions des écrits et propos recueillis des musiciens plus ou moins trahis par le désir de simplification ou d’embellissement, voire les effets de censure, trahissant ainsi le verbe particulier de Louis Armstrong (par Adriana Carrillo avec Yannick Séité), Doc Cheatham et Danny Barker (Alyn Shipton), Jelly Roll Morton, Mezz Mezzrow, Billie Holiday (Benoît Tadié).

Deux attitudes se dessinent alors, qui alternent au long de l’ouvrage (pour des raisons d’encombrements, de droits ou de méthode) : d’une part le primat de l’étude sur la source textuelle étudiée, d’autre part la restitution de la source qui est objet d’étude, comme c’est ici le cas avec cette Correspondance Bobby Jaspar – André Hodeir (fragments), présentée et annotée par Pierre Fargeton. Ce qui rend cet ouvrage tout particulièrement précieux, avec les textes déjà mentionnés ci-dessus de Jelly Roll Morton, Lennie Tristano et Charlie Christian.

Chapitre 3 : Pédagogues et théoriciens

Ils’ouvre sur une étude et un recensement précis des écrits techniques et pédagogiques des musiciens de jazz français dans l’entre-deux-guerres, travail passionnant de Martin Guerpin qui remet quelques pendules à l’heure.

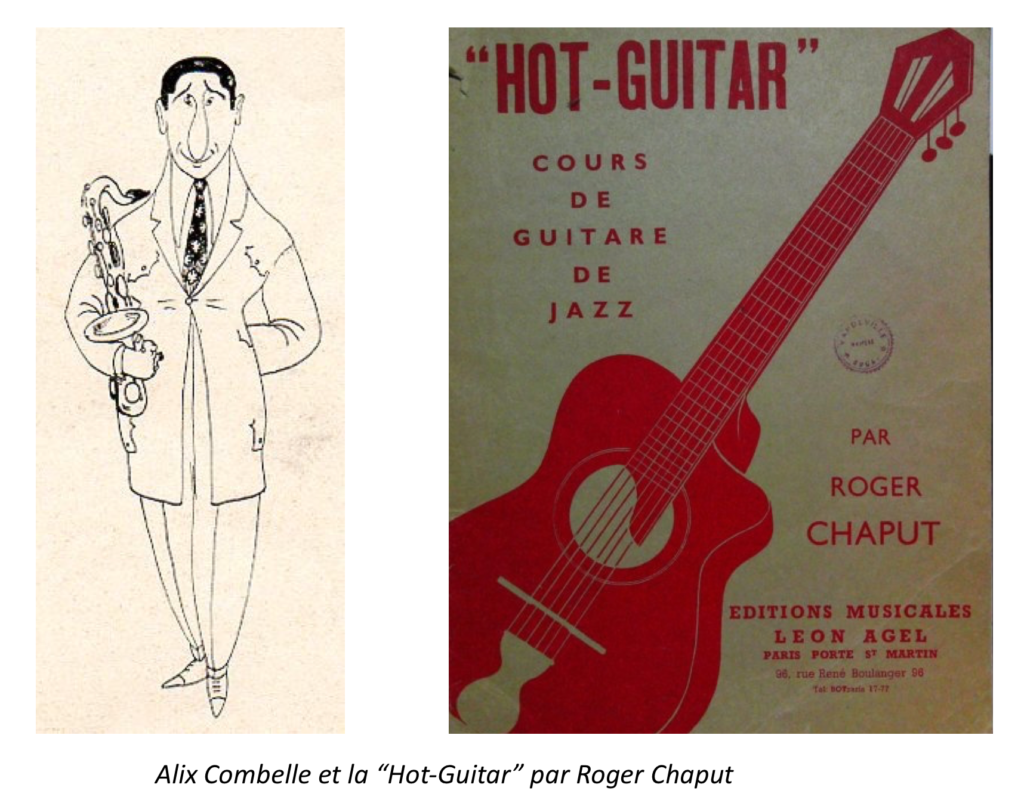

Philippe Gumplowicz livre un portrait biographique de Roger Chaput (lui même auteur en 1938 de “Hot Guitar”, cours de guitare jazz), qui ravira tant les djangophiles (Chaput contribua à la pompe du premier Quintette du Hot Club de France) que ceux qui ont aimé son crayon de caricaturiste dans les pages de Jazz Hot d’après-guerre.

Partant de deux appréciations contradictoires du pianiste par Matthew Shipp et David Liebman de l’art de Chick Corea, Ludovic Florin (dont on connaît déjà le Chick Corea au Layeur et dont on attend impatiemment le Keith Jarrett) questionne la place de l’esthétique et de l’éthique dans l’œuvre de l’auteur de « Now He Sings, Now He Sobs » (titre emprunté au Yi King, extrait d’une citation plus large reproduite dans la pochette de cet album) sous deux angles qu’il étend à toute son œuvre : 1. Écrire en aval : métaphoriser la musique. 2. Écrire en amont : scénariser la musique.

L’essai Steve Coleman : un musicien de jazz en tant que théoricien de Frederico Lya de Carvalho est l’occasion d’approcher les modes de pensée d’un musicien qui a beaucoup théorisé, et de suivre les constantes et les méandres qu’ont pu emprunter ses réflexions au fil des années.

Enfin sur un registre totalement différent, Pierre Fargeton nous éclaire sur la résonnance dans l’œuvre littéraire d’André Hodeir de son travail de théoricien du jazz.

Chapitre qua4tre : Écritures du jazz et Poetry

Ce chapitre aurait pu faire l’objet d’un livre particulier, d’une relative cohérence, si l’on fait exception d’un premier texte du philosophe Christian Béthune en analyste du blues (dont on se souvient d’un long et embarrassant commentaire d’un blues canonique en 12 mesures improvisé par Count Basie et Ray Brown qu’il présentait comme une forme libre dans son Apothéose des vaincus). Il se penche ici boulier en main, sur la prosodie des paroles de Robert Johnson, avec ce surplomb du “vainqueur” que suppose la toge universitaire et ce sens du détail qui lui fait préciser en note de bas de page. « Alors que le banjo et le violon étaient identifiés à la musique hillbilly ou country des blancs ruraux, dans l’esprit des producteurs de race records la guitare connote la négrité. » Comme diraient les guitaristes blancs Sam McGhee, Maybelle Carter, Jimmie Rodgers et leurs producteurs…

Ce chapitre commence vraiment avec Alexandre Pierrepont, anthropologue qui retourne la faconde que lui confère l’apprentissage des outils conceptuels acquis à l’Université au profit de ceux que Béthune appelle “les vaincus”. Outre une faconde d’écrivain qui entraîne la lecture par-delà la densité du propos, Pierrepont entretient une vraie proximité avec les musiciens, au moins ceux d’une certaine obédience – héritière d’Ornette Coleman, Cecil Taylor, Albert Ayler, Sun Ra et plus particulier Muhal Richard Abrams et l’AACM – qui fait de son texte l’introduction idéale à ce dernier chapitre consacré à cette famille musicale, dominé par la notion de circularité entre texte et musique, de perméabilité entre le flot poétique et flux de ces musiques désentravées, cette nécessité de « dépasser la raison raisonnante » qu’évoque Anthony Davis, de message et d’universalité, de spiritualité au-delà des approximations du “spiritual jazz” et de son fonds de commerce.

À la suite de Pierrepont, Brent Hayes Edwards commente le Black Case de Joseph Jarman (compilation par le saxophoniste de l’Art Ensemble of Chicago de réflexions philosophiques, de notes autobiographiques, de relevés de rêves, d’observations sur la vie du ghetto, de documents iconographiques, programmes, partitions, etc.). Cyril Vettorato analyse les difficultés rencontrées par Sun Ra pour imposer sa poésie dans les milieux littéraires, même les plus engagés, et comment elle prit tout son sens en interaction avec sa musique. William Parker présente lui-même en les republiant ici ses liner notes de deux de ses albums et celles, vibrant plaidoyer, qu’il écrivit pour un album d’Ivo Perelman dont il fut le contrebassiste, complétant cette livraison par un manifeste titré Le Nouveau Patriotisme.

Ce quatrième et dernier chapitre se clôt, par ce qui aurait pu être plutôt l’épilogue de l’ouvrage (mais probablement trop partisan pour l’être) sur cette question de Pim Higginson : Musicien de jazz écrivain : une double impossibilité ?, titre inspiréd’un autre titre de Gayatri Spivak, théoricienne en littérature originaire de Calcutta, spécialiste des études post-coloniales et féministes à la Columbia University de New York, Les Subalternes peuvent-elles parler ? Au cours d’un long développement part de Platon et de sa conception de la musique comme asservie à la parole, au texte, donc à une signification, la musique désentravée de cette fonction devenant dangereuse, barbare. Higginson rapproche de cette pensée le préjugé selon lequel le Noir est un musicien naturel, qu’il a le rythme dans la peau et qu’il n’est bon qu’à ça, la musique, la faire mais pas en parler, exclu du discours sur la musique (et de citer la question régulièrement posée à Chester Himes “de quel instrument jouez-vous”, ce à quoi il répondait “de la machine à écrire”). Préjugé que l’on retrouve chez les mieux intentionnés : de Cocteau et Leiris à Panassié et Boris Vian. Et « celui qui s’écrit, celui qui écrit, n’est plus musique, précise Higginson. Il est déjà passé dans un autre domaine, celui de l’historicité, de la fondation du sujet, du savoir. […] C’est encore moins la musique noire qui se parle car que pourrait-elle faire qui ne serait pas que la répétition d’un discours déjà tracé par l’histoire (l’écriture) blanche ? » Et de donner pour exemple la rencontre ratée de Jacques Derrida avec Ornette Coleman sur la scène de la Cité de la Musique le 1er juillet 1997 où, pour reprendre l’expression de Béthune, Derrida porterait le discours du vainqueur sur celui qui n’a pas droit à la parole, donc condamné à la musique, le vaincu. J’invite le lecteur, pour relativiser et se faire son idée, de lire l’analyse très détaillée et très documentée de l’événement par Pierre Sauvanet dans Epistrophy, la revue de jazz. Higginson donne l’avant-dernier mot à Derrida en forme de mea culpa anticipé de cinq ans à l’événement : « Je me demande si la philosophie qui est aussi la naissance de la prose n’a pas signifié la répression de la musique ou du chant. La philosophie ne peut pas, en tant que telle, laisser le chant résonner en quelque sorte. » On songe alors à l’ouvrage de Joana Desplat-Roger publié en 2022, Le Jazz en respect, essai sur une déroute philosophique. Et Higginson de conclure « qu’il restera toujours une place importante pour une autre conception, émancipée d’un (s)avoir occidental de l’être mais aussi que le remarquer n’est pas la mettre en œuvre. »

Qu’en est-il aujourd’hui, un quart de siècle après la rencontre de Derrida et Ornette ? Cette évidence qui dépasse largement la question de la scène free américaine, quasiment seule représentée dans cet ouvrage un jazz “contemporain” (William Parker et Joseph Jarman comme Sun Ra sont du 20e) : dans les médias, à la Direction de la musique, au CNM, la musique n’est-elle pas sommée d’être asservie à des textes (la chanson), des fonctions distractives (la danse, la fête), à des formats (esthétiques et de durée, passables à la radio fut-elle à vocation culturelle), à une filière et à son efficacité commerciale (le rapport Bargeton qui propose de sauver la filière sur le modèle de la pop d’état coréeenne, le K-pop), etc. Franck Bergerot