En complément de notre grand dossier “7 guitaristes cultes” du nouveau numéro de Jazz Magazine, retour sur les débuts d’un des plus grands groupes de l’Histoire du jazz-rock, le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin.

par Fred Goaty / photo : X/DR

New York, fin 1968. « Jack, je cherche un guitariste pour mon groupe… Tu aurais une idée ? – Écoute Tony, j’ai joué il n’y a pas longtemps avec Bill Evans au Ronnie Scott’s de Londres. Un après-midi, j’ai jammé avec Dave Holland et un super guitariste, John McLaughlin… J’ai tout enregistré, tu veux jeter une oreille ? » Tony Williams est bluffé par la bande que Jack DeJohnette lui fait écouter. Il ne tardera pas longtemps avant d’appeler ce guitariste anglais dont il n’avait jamais entendu parler.

Londres, début 1969. Un téléphone sonne. « Allô, John ? C’est Dave Holland ! [Dave Holland vient de remplacer Ron Carter dans le quintette de Miles Davis.] J’ai quelqu’un à coté de moi qui veut absolument te parler. – O.k. Dave, mais qui est-ce ? – Tony Williams ! » Le batteur dit au guitariste tout le bien qu’il pense de lui, et qu’il compte créer un groupe dans lequel il le verrait bien jouer. Peu de temps après, Tony Williams le rappelle et l’invite cette fois à prendre le premier avion pour New York. À 27 ans, la vie déjà bien remplie de John McLaughlin va brusquement s’accélérer. Le vendeur de guitares du magasin Selmer de Charing Cross Road (Pete Townshend des Who se souvient lui en avoir acheté une…) devenu musicien de studio puis accompagnateur de Graham Bond, Duffy Power, Georgie Fame, Gunter Hampel et Gordon Beck va changer de planète.

L’appel de la Big Apple

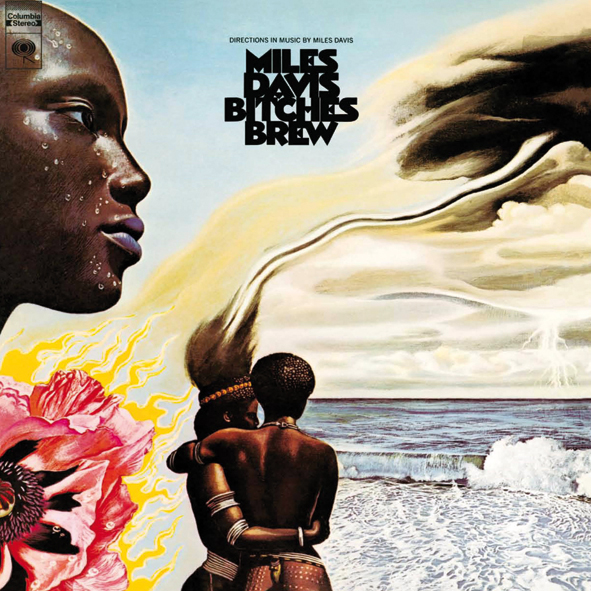

À New York, John McLaughlin ne tarde pas à faire sensation. Le premier soir où Larry Coryell l’entend jouer au Count Basie’s, un club de Harlem, il en reste bouche bée. L’impact de ce guitariste anglais sur la scène musicale new-yorkaise fait écho à celui d’un de ses confrères afro-américains sur la scène londonienne, trois ans plus tôt, un certain Jimi Hendrix. Dans la foulée, John McLaughlin participe à plusieurs séances d’enregistrement dirigées par le futur ex-employeur de Tony Williams, Miles Davis, croisé dès ses premières heures passées sur le sol américain – Miles aussi était venu l’écouter au Count Basie’s… À quelques mois d’intervalle, il contribue aux désormais historiques “In A Silent Way” et “Bitches Brew”, et résiste poliment aux avances de Miles, qui souhaite l’intégrer dans son groupe. Car il n’oublie pas que c’est d’abord pour être le guitariste du groupe de Tony Williams qu’il a quitté l’Angleterre…

Dans le Lifetime, McLaughlin aura l’opportunité de jouer avec celui qu’il considère comme l’un des plus grands révolutionnaires de la batterie, qui de plus l’encourage vivement à composer. Sa foi en Tony Williams est si grande qu’il ne lui a même pas demandé qui d’autre était supposé jouer dans le groupe ! Ô surprise, pas de bassiste dans la place quand il se présente aux premières répétitions, mais un organiste. Larry Young. Le rêve éveillé continue.

Comme son titre le suggère, le premier (double) album du Lifetime, “Emergency !”, est enregistré dans l’urgence fin mai 1969. C’est un dangereux concentré d’invention brute, une sorte de bombe à fragmentation sonique. Mais l’ingénieur du son est dépassé par les événements. Les musiciens se sentent trahis. Neuf mois plus tard, le trio devient quartette avec l’arrivée du bassiste Jack Bruce, fraîchement débarqué de Cream, l’un des groupes de rock favoris de Tony Williams avec l’Experience de Jimi Hendrix, le MC5 et les Beatles. Un second brûlot, “Turn It Over”, est mis en boîte aussi frénétiquement que son prédécesseur. Mais le succès n’est toujours pas au rendez-vous. Les radars de la critique jazz repèrent pourtant bien cet objet sonique non identifié, mais chez les puristes, les mines sont renfrognées ; d’aucuns, même, se bouchent les oreilles. Quant aux foules qui communient à Woodstock ou sur l’Île de Wight, elles préfèrent “Bitches Brew” de Miles, le premier Santana et Whole Lotta Love de Led Zeppelin, entre autres. La musique (trop ?) avant-gardiste du Lifetime fait cependant forte impression sur la communauté musicienne. Herbie Hancock se souvient encore du soir où il vit l’incroyable power jazz quartet de son copain Tony au Ungano, un club de Manhattan. Ses tympans aussi, qui en bourdonnent encore.

On dit que le jazz-rock a commencé avec le Lifetime et qu’il s’est arrêté juste après sa dissolution, provoquée par des problèmes de management et un manque cruel de gigs. Point de vue excessif, mais pas dénué de sens. Quoi qu’il en soit, les premières graines du Mahavishnu Orchestra sont plantées, et John McLaughlin saura se souvenir qu’un groupe, aussi exceptionnel soit-il, n’arrive à quelque chose sans un vrai manager et des tournées intensives…

Miles persuasif et Sri sélectif

C’est à Boston, après avoir assisté à l’un des trop rares concerts du Lifetime, que Miles Davis glisse à son guitariste anglais préféré : « John, il est temps que tu formes ton propre groupe maintenant… » Quand Miles lui-même vous donne ce genre de conseil, vous n’y réfléchissez pas à deux fois. McLaughlin enregistre donc son deuxième album personnel, “Devotion”, avec Larry Young à l’orgue (qui continue parallèlement de jouer avec Tony Williams), Billy Rich à la basse et le batteur de l’éphémère Band Of Gypsys de Jimi Hendrix, Buddy Miles. La mayonnaise ne prend pas vraiment. D’après McLaughlin, les séances sont « mises en pièces » et publiées n’importe comment (on veut bien le croire).

Quand il se décide à former un nouveau groupe, le bon cette fois – espère-t-il –, il doit encore un disque à son label, Douglas Music. Il retourne donc en studio pour graver deux faces aussi contrastées que le jour et la nuit. L’une, magnifique, à la guitare acoustique solo (avec quelques subtils overdubs), et l’autre avec Dave Liebman à la flûte, Badal Roy aux tablas, Charlie Haden à la contrebasse, Jerry Goodman au violon (qui jouera par-dessus les bandes, sans croiser les autres musiciens) et Billy Cobham à la batterie. “My Goal’s Beyond”, qui sortira en 1971, est un disque essentiel.

Entre temps, au printemps 1970, Danny Weiss, le manager de Larry Coryell, lui a présenté Sri Chinmoy, dont il devient quasi instantanément le disciple. (Coryell aussi, mais pour quelques heures seulement, ou à peine plus.) Le leader spirituel indien lui donne le nom de Mahavishnu – Maha le créateur, Vishnu le conservateur. La nouvelle formation de John McLaughlin s’appellera donc The Mahavishnu Orchestra. À une époque où les groupes de rock ont des noms tous aussi étranges les uns que les autres, celui-là ne devrait pas laisser indifférent. Entre The Grateful Dead et The Mothers Of Invention, il y aura une place pour The Mahavishnu Orchestra. Et quelle place…

Bill & Jerry

Avant que Jerry Goodman, Jan Hammer et Rick Laird ne se joignent au groupe, John McLaughlin répète plusieurs semaines avec Billy Cobham dans un loft du quartier de SoHo. (Pour avoir une idée de ce que ces duos guitare/batterie pouvaient donner, écoutez l’ébouriffant Phenomenon : Compulsion dans “Electric Guitarist”, superbe album rétrospectif de McLaughlin paru en 1978.) Le guitariste et le batteur avait déjà enregistré ensemble pour la face deux de “My Goal’s Beyond”, mais aussi dans “Spaces” de Larry Coryell, sans oublier l’incendiaire “A Tribute To Jack Johnson” de Miles Davis, en avril 1970. Billy Cobham se souvient même avoir croisé McLaughlin à Londres, lors d’un gig au Ronnie Scott’s avec Horace Silver… (On imagine que McLaughlin devait être alors membre du Quartet de Gordon Beck.) Passé l’échec commercial de son premier groupe, Dreams, avec les frères Brecker et John Abercrombie, et pas encore sûr de ses talents de leader et de compositeur, Cobham est prêt pour une nouvelle aventure en groupe.

Jerry Goodman, de son côté, vient de quitter The Flock, combo chicagoan proto jazz-rock. De père et de mère violonistes (!), ce jeune virtuose impétueux éduqué à la musique classique admire l’un des confrères et compatriotes de McLaughlin, l’effectivement admirable Peter Green des Bluesbreakers (le groupe de John Mayall) et de Fleetwood Mac. Il aime aussi les Beatles, et plus encore Jimi Hendrix, dont le style a influencé le sien plus que tout autre violoniste. C’est en écoutant Goodman avec The Flock que McLaughlin se dit que la musique qu’il avait en tête pour son Mahavishnu Orchestra conviendrait parfaitement à ce musicien d’esprit rock à la technique sans faille.

Jan & Rick

Quand le pianiste et bientôt maître du synthétiseur Moog Jan Hammer est officiellement engagé, McLaughlin a seulement jammé une seule fois avec lui. Mais le simple fait qu’il soit recommandé par son ami Miroslav Vitous – qui, au passage, aurait bien vu Hammer jouer dans Weather Report aux côtés de Joe Zawinul… – est un gage d’excellence. (Encore lycéens, Miroslav et son frère Alan Vitous avaient joué avec Jan Hammer dans le Junior Trio, en Tchécoslovaquie.) McLaughlin sait que ce claviériste praguois qui a accompagné Sarah Vaughan est l’homme de la situation : quelle meilleure école que d’accompagner l’une des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps ?

Au début des années 1970, Hammer n’est encore qu’un illustre inconnu. Sa discographie personnelle ne s’enorgueillit que d’un seul 33-tours, “Maliny Maliny”, enregistré live en 1968 à Munich et publié par le label allemand MPS. Quant à l’album du flûtiste Jeremy Steig auquel il a participé, “Energy” (1970), personne, ou presque, ne l’a écouté… Il a pourtant enregistré à l’Electric Lady Studio de New York, bâti par Jimi Hendrix, dont Jan Hammer, tout excité, fit d’ailleurs la connaissance – le guitariste Kevin Eubanks a souvent dit que Jan Hammer était « le Jimi Hendrix du Moog ».

Richard Quentin “Rick” Laird, John McLaughlin le connaissait depuis des années. Ils avaient joué ensemble dans l’une des nombreuses incarnations du Trinity de l’organiste Brian Auger. Rick Laird était un contrebassiste expérimenté qui depuis le début des années 1960 avait accompagné Stan Getz, Sonny Rollins, Ben Webster, Roland Kirk, Benny Golson, J.J. Johnson ou encore Phil Woods – son job de contrebassiste régulier du house band du Ronnie Scott’s lui permit de jouer avec la plupart de ses idoles. Pour lui, Ray Brown est le « Charlie Parker de la contrebasse », mais pour des « raisons pratiques », il échange la sienne contre une basse électrique en 1968. Et s’il rejoint le Mahavishnu Orchestra, ce n’est pas seulement parce que McLaughlin le tient en haute estime, c’est aussi pour une raison toute simple : Tony Levin, contacté en premier par McLaughlin, a décliné l’offre, estimant que son groupe d’alors, Mike And The Rhythm Boys (!), avait un avenir certain…

Choc et révélation

Miles Davis, Chicago, Blood, Sweat & Tears, Dreams, The Flock, Gary Burton, Soft Machine, The Jimi Hendrix Experience, Cream, Larry Coryell… : en 1971, quand on entre chez un disquaire, quoi de plus naturel que de cultiver ses amours jazz et ses passions rock ? Pour McLaughlin et son orchestre comme pour tout le mouvement musical dont il sont les fiers initiateurs, la douzaine de soirées qu’ils vont passer au Gaslight At The Au Go-Go de Greenwich Village à New York est un véritable big bang sonore. Le volume de la sono était dit-on encore plus élevé que celui des concerts du Lifetime – rappelons qu’au verso de la pochette de “Turn It Over” il n’était pas seulement inscrit « Play It Loud » mais aussi « Play It VERY VERY Loud ». Bien entendu, avec ou sans boules Quiès, les réactions du public oscillèrent entre rejet immédiat et enthousiasme bruyant. Malgré les percées du Lifetime, personne ne pouvait s’attendre en 1971 à ce qu’un groupe de jazz ne piétine aussi méthodiquement les plates-bandes du rock.

Durant ses trente mois d’existence, le Mahavishnu Orchestra, grâce à son habile et efficace manager Nat Weiss, va donner près de deux cent cinquante concerts, partageant souvent l’affiche avec des groupes de rock dont les fans n’étaient pas tous prêts à entendre, à tous les sens du terme, une musique aussi radicale. Ainsi, le Mahavishnu Orchestra partagera la scène avec les Byrds, Blue Öyster Cult, Yes, les Kinks, Aerosmith, Procol Harum, Dr. John ou Captain Beefheart. Le 29 décembre 1971, au célèbre Carnegie Hall de New York, le cataclysme sonore qu’ils provoquent ne facilite pas la tâche d’It’s A Beautiful Day, sympathique groupe de rock psychédélique san-franciscain… Dans la salle, un gamin de dix-sept ans n’est venu que pour le Mahavishnu Orchestra : Peter Erskine.

Le 6 juillet 1972, toujours au Carnegie Hall, ceux qui viennent d’applaudir à tout rompre le concert solo d’Oscar Peterson froncent des sourcils et grincent des tympans dès que McLaughlin et ses compères jouent les premières notes de Meeting Of The Spirits. Le 16 mars 1973, au Felt Forum, c’est James Taylor qui monte sur scène. Pour chanter ? Non, pour offrir un gâteau – un space cake ? – à John et ses musiciens. (McLaughlin venait de graver un superbe solo acoustique sur le “One Man Dog” du chanteur folk, ceci explique peut-être cela.) Toutes ces péripéties n’empêcheront pas le Mahavishnu Orchestra de connaître un grand succès, sur scène comme sur disque. “Birds Of Fire” atteindra la quinzième place du Top 100 du Billboard. Une performance sans doute pas prête de se reproduire pour un disque de musique instrumentale…

Chacun sa route

Entre avril et mai 1973, le Mahavishnu Orchestra partage plusieurs fois l’affiche avec les Mothers Of Invention de Frank Zappa : George Duke, Sal Marquez, Tom Fowler, Ralph Humphrey et Jean-Luc Ponty, qui ne sait pas encore qu’il fera partie du M.O. un an plus tard, sont subjugués par la puissance et la virtuosité inouïes de cet orchestre anglo-américano-tchécoslovaco-panaméen. Zappa aussi est impressionné, mais trouve que cet Anglais à la voix douce et au regard pas moins malicieux que le sien se prend malgré tout un peu trop au sérieux. Comme on dit, le respect est mutuel, mais le Génial Moustachu se montrera volontiers caustique dès qu’on lui demandera son sentiment à propos de son confrère…

Le 29 et le 30 novembre, le M.O. joue à la Cornell University d’Ithaca avec Weather Report, puis à la Princeton University avec Return To Forever : tout un pan de l’histoire du jazz en fusion concentré en deux soirs ! Enfin, le 30 décembre Temple Maçonique de Detroit, le Mahavishnu Orchestra première époque donne son ultime concert. En coulisse, personne ne sable le champagne. La fête est finie. La minute de silence qui précédait chaque performance – McLaughlin tout de blanc vêtu, tête baissée et les mains jointes… – se transforme en silence assourdissant : The Mahavishnu Orchestra Mark I n’est plus.

Dans les jours qui suivent, John McLaughlin songe déjà à un autre Orchestra… Jerry Goodman et Jan Hammer ne vont pas tarder à enregistrer “Like Children”… Rick Laird finira par ranger sa basse dans son étui pour se consacrer à son autre passion, la photographie… Quant à Billy Cobham, qui vient tout juste de publier son premier album, “Spectrum” (avec Tommy Bolin, Jan Hammer et Lee Sklar, le bassiste de James Taylor), un détail ne lui pas échappé : Narada Michael Walden est venu plusieurs fois assister aux derniers concerts du M.O., en se plaçant juste derrière lui, comme pour s’imprégner de la musique…

Rigueur sauvage

Entre la fusion du Gaslight At The Au Go-Go et la fission du Maconic Temple de Detroit, le Mahavishnu Orchestra “Mark I” a fort heureusement enregistré trois albums studio et un live. Aujourd’hui, leurs titres renvoient à toute une époque : “The Inner Mounting Flame”, “Birds Of Fire” et “Between Nothingness & Eternity”. Publié en 1999 sous le titre de “The Lost Trident Sessions”, nul ne saura jamais comment se serait intitulé leur troisième opus studio s’il avait paru en son temps.

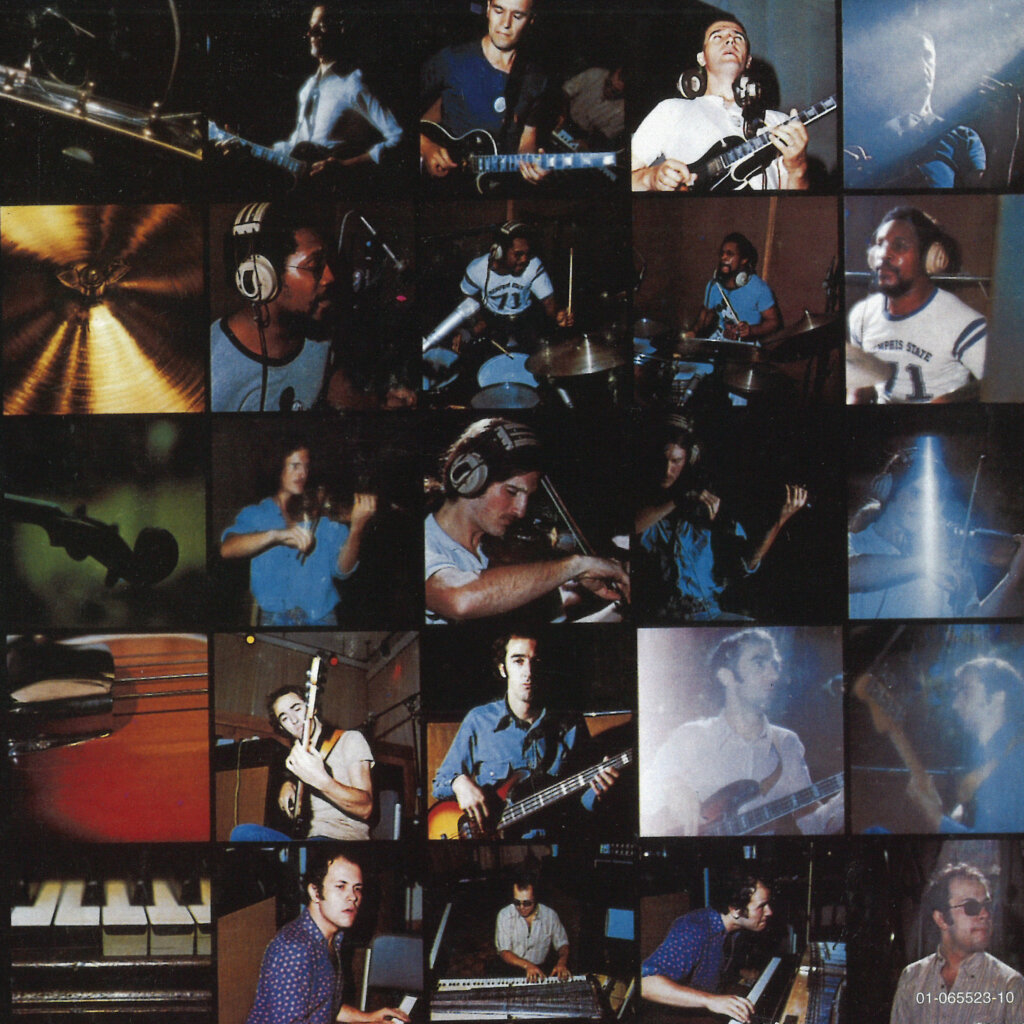

C’est à New York, pendant leur engagement au Gaslight At The Au Go-Go – ou juste après, les témoignages ne sont pas toujours “raccords”… – que John McLaughlin, Jerry Goodman, Jan Hammer, Rick Laird et Billy Cobham ont enregistré en une journée (!) “The Inner Mounting Flame”. Clive Davis, le grand manitou de Columbia, était immédiatement tombé sous le charme du persuasif McLaughlin, certain que son nouveau groupe allait faire de la musique comme personne d’autre n’en avait jamais entendu. De là à donner à ce jazz band un budget comparable à celui d’un rock band, il y avait un pas, que Monsieur Davis ne franchit pas. Qu’importe. Et même tant mieux. Si les huit morceaux qui composent “The Inner Mounting Flame” font aujourd’hui encore vibrer, c’est bien parce qu’ils ont été enregistrés dans l’urgence, une bonne urgence cette fois, l’ingénieur du son Don Pulusse ayant remplacé au doigt levé celui qui avait été nommé d’office, bien vite dépassé/submergé par la puissance sonore de ce groupe qui semblait monter jusqu’à onze le volume de ses amplis – ceux qui connaissent par cœur le film Spinal Tap savent de quoi je parle…

Plus de quarante ans après sa parution, “The Inner Mounting Flame” sonne comme le prolongement à la fois sauvage et rigoureux de “Turn It Over” du Lifetime et de la première face de “A Tribute To Jack Johnson” de Miles Davis, avec une touche de The Flock. Pourtant, on a beau chercher, rien ne ressemblait alors vraiment à la musique du Mahavishnu Orchestra, mélange savamment dosé de blues mutant, de métriques complexes (les passions de McLaughlin pour Stravinsky et la musique indienne ne le poussent guère à jouer uniquement en 4/4), d’énergie rock, de joliesse pastorale et d’improvisations débridées. Ce groupe semblait – trompeuses apparences – ne se soucier ni du swing ni même du groove. Jouer de façon syncopée, c’est bien, mais faire tomber ses auditeurs en syncope, c’est encore mieux. Le M.O. jouait fort et vite, ou plus précisément : très fort et encore plus vite. De Steve Khan à Pat Metheny en passant par Bill Bruford, Chris Squire, John Abercrombie, Herbie Hancock, Stanley Clarke et même Tony Williams, tous ceux qui ont vu le groupe à l’époque s’accordent pour dire que ce fut une expérience sans précédent.

Dans “The Inner Mounting Flame” comme dans son successeur, “Birds Of Fire”, ce sont les contrastes qui fascinent. On passe sans coup férir d’un déferlement salvateur – la terrassante intro d’Awakening, les riffs tranchants de Noonward Race, qui renvoient ceux que McLaughlin avait improvisés dans “A Tribute To Jack Johnson” – à des plages de sombre (in)quiétude, tel Dawn, auréolé d’un solo incendiaire de McLaughlin, ou encore You Know, You Know, où le piano électrique d’Hammer sonne comme une lueur d’espoir, couleur bleu nuit.

L’incroyable intensité

Trois coups de gong… Les barrières ne tombent plus : elles fondent. Dans “Birds Of Fire”, enregistré entre Londres et New York, Billy Cobham déploie de façon encore plus tentaculaire sa science de la polyrythmie. Il y avait alors quelque chose de réellement phénoménal chez cet homme, dont le style et le charisme traumatiseront plusieurs générations de batteurs. Rick Laird est son complément idéal, qui joue le rôle de point d’ancrage avec une sagesse et une économie des plus salutaires. Sans lui, l’édifice se serait peut-être même écroulé sur lui-même. Laird sait aussi se mettre en valeur avec beaucoup d’élégance, comme dans One Word, en restant plus proche de l’esprit d’un Steve Swallow que de celui d’un Stanley Clarke… Quant à Jerry Goodman, il affirme sa verve chantante et sa fraîcheur lumineuse – écoutez Open Country Joy. Il survole le magma sonore dominé par les passes d’armes survoltées de McLaughlin et d’Hammer, pour qui le Moog semble avoir été inventé personnellement, tant il s’y révèle novateur et créatif. Tiens tiens…, la mélodie lancinante de Resolution, qui clôt l’album, était celle d’un autre One Word, chanté par Jack Bruce avec le Lifetime en 1970…

Publié en novembre 1973 et enregistré seulement trois mois plus tôt à Central Park (New York), “Between Nothingness & Eternity” remplace en quelque sorte le troisième album studio du Mahavishnu Orchestra, qui restera curieusement inédit pendant plus de vingt-cinq ans. Le 33-tours original de “Between Nothingness & Eternity” ne comporte que trois titres : Trilogy (The Sunlit Path / La Mere De La Mer / Tomorrow’s Story Not The Same), Sister Andrea et Dream, qui occupait naguère toute la seconde face.

Jusque-là, John McLaughlin avait été le seul et unique compositeur officiellement crédité du M.O., ce qui finit évidemment par irriter les autres membres du groupe, qui estimaient que leurs contributions respectives n’étaient pas reconnues à leur juste valeur. Lors des séances londoniennes au Trident (celles du futur “The Lost Trident Sessions”), Jerry Goodman, Jan Hammer et Rick Laird avaient cependant réussi à placer des compositions personnelles, mais seul Sister Andrea figurera, en version live, sur “Between Nothingness & Eternity”. Un live dont, justeement, Sister Andrea est l’un des moments forts. Certaisns passages de Dream sont éblouissantes, mais détachées de l’excitation générée par leur instantanéité live, elles finissent peut-être par faire oublier le meilleur : l’incroyable intensité qui caractérisait le Mahavishnu Orchestra.

La fête est finie

Avant d’entamer son unique tournée japonaise, le groupe est miné de l’intérieur par les rancœurs et la fatigue (un disque pirate capté lors de cette tournée s’intitule fort à propos “Between Failure & Frustration”). Et John McLaughlin ne goûte guère que ses musiciens règlent leur compte dans un article publié dans le magazine musical Crawdaddy. Jan Hammer, notamment, est assez virulent envers lui. La lassitude n’est sans doute seulement due au rythme infernal des tournées…

Le 31 décembre 1973, au lendemain de leur ultime concert de Detroit, John McLaughlin, Jerry Goodman, Jan Hammer, Rick Laird et Billy Cobham n’ont pas célébré le jour de l’an ensemble. Mais à l’image de son principal héros et mentor, Miles Davis, John McLaughlin s’est rapidement inventé d’autres lendemains qui chantent : Mahavishnu Orchestra Mark II et Mark III, Shakti, One Truth Band, re-Mahavishnu, Heart Of Things, Remember Shakti, etc., etc. Son histoire continue. Respect.

À lire Power, Passion And Beauty – The Story Of The Legendary Mahavishnu Orchestra, The Greatest Band That Ever Was, passionnante biographie sous forme d’histoire orale écrite d’une plume alerte et vive par un grand connaisseur, Walter Kolosky (éd. Abstract Logix Books).

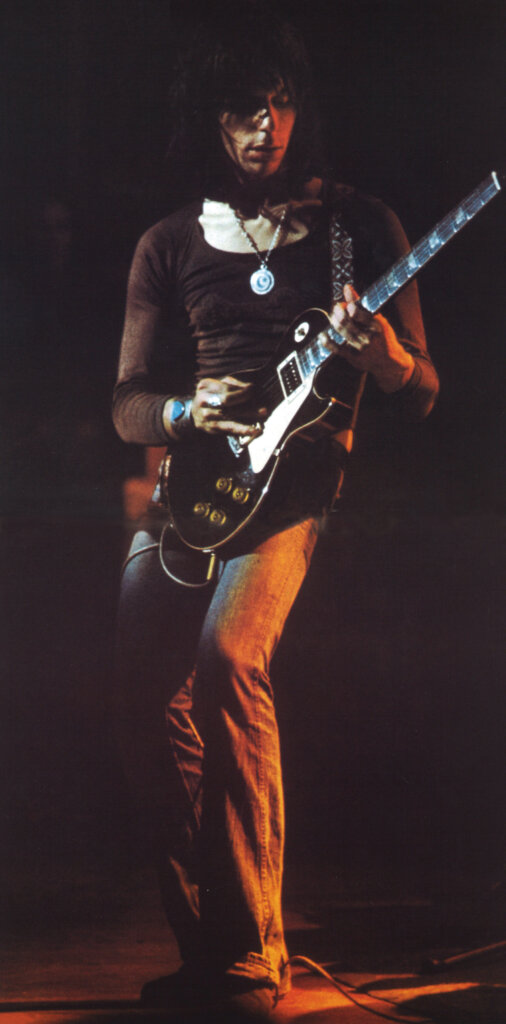

En complément de notre grand dossier “7 guitaristes cultes” du nouveau numéro de Jazz Magazine, retour en douze morceaux cultes sur les grandes années du regretté Jeff Beck, celles où sa guitare électrique tutoyait le jazz en fusion et les meilleurs instrumentistes du genre.

par Fred Goaty

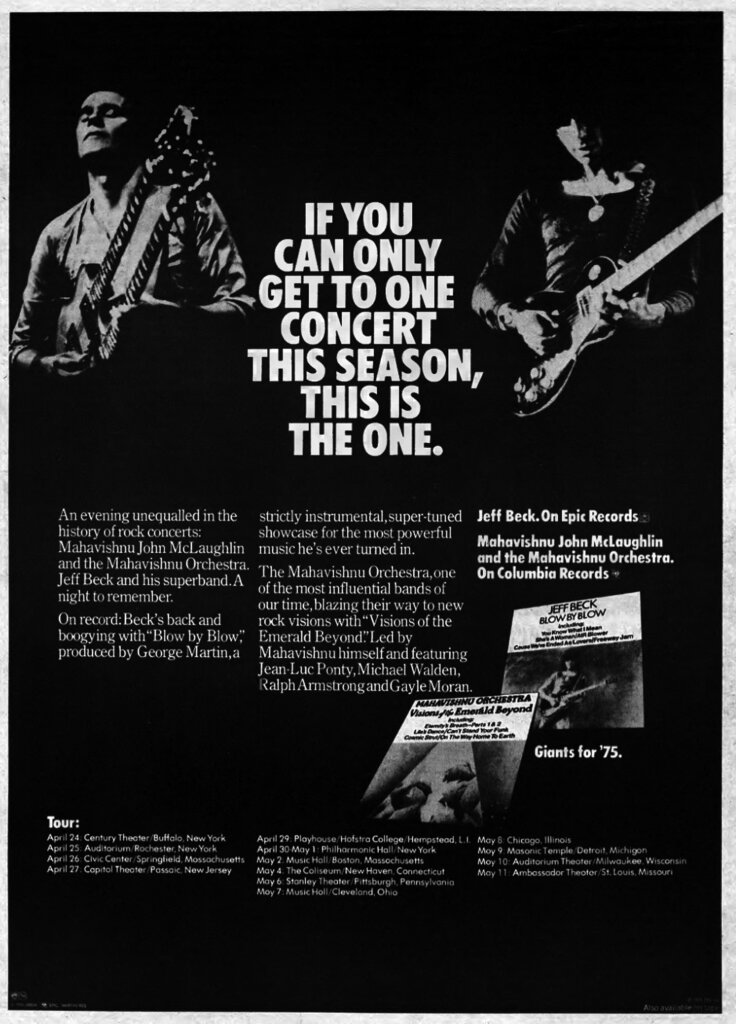

En 1975, la sortie de “Blow By Blow” est un tournant dans la carrière de Jeff Beck. Ce disque 100 % instrumental produit par George Martin, le guitariste a commencé de l’imaginer en découvrant “A Tribute To Jack Johnson” à la radio, l’une des premières grandes failles jazz-rock ouvertes par Miles Davis. Son confrère et compatriote John McLaughlin y brillait de mille feux, et dans la foulée, c’est le groupe de ce dernier, The Mahavishnu Orchestra, qui continua d’inspirer Beck dans sa volonté de couper les ponts avec le rock and roll circus (qu’il n’oubliera cependant jamais, lui le « rockeur qui pense comme un jazzman », dixit son compatriote et confrère Eric Clapton) pour se rapprocher des meilleurs instrumentistes du moment. “Spectrum”, le premier album du batteur Billy Cobham, qu’il apprit par cœur dès sa sortie en 1973, fut une autre pierre de touche de son parcours initiatique durant lequel il croisera la route de Stanley Clarke, Steve Gadd, George Duke, Jan Hammer, Narada Michael Walden, Tony Hymas, Simon Phillips, Pino Palladino, Vinnie Colaiuta, Tal Wilkenfeld ou Rhonda Smith.

12

I’ve Tried Everything

EDDIE HARRIS : EDDIE IN THE U.K.

EPIC, 1974Fin 1973, aux Morgan Studios, le saxophoniste chicagoan Eddie Harris enregistre à Londres avec quelques rockeurs locaux : la rythmique de Yes, Chris Squire et Alan White, le batteur de Deep Purple, Ian Paice, et Stevie Winwood. Sacré casting assemblé par Geoffrey Haslam, producteur anglais habitué à travailler de l’autre côté de l’Atlantique (Bette Midler, Herbie Mann et le Velvet Underground figurent sur son c.v.). Jeff Beck joue sur deux titres, dont I’ve Tried Everything, instrumental au thème chanté d’une voix ironique et faussement lasse par Eddie Harris, qui laisse Jeff Beck prendre le premier solo, avant celui de son confrère Albert Lee. Pour faire bonne mesure, Eddie Harris avait, comme souvent à cette époque, électrifié son saxophone ténor. I’ve Tried Everything est la première rencontre de Beck avec un jazzman. Pas la dernière.

11

Bad Stuff

UPP : UPP

EPIC, 1975

Upp était un trio anglais composé du claviériste et chanteur Andy Clark, du bassiste Steve “Amazing” Fields et du batteur Jim Copley, et le producteur de leur premier album éponyme était nul autre que Jeff Beck. À travers les influences conjuguées de Sly & The Family Stone, Stevie Wonder et Donny Hathaway, Upp jouait une musique hybride entre jazz, soul et funk. Toute une époque ! Rien de mémorable côté compositions, mais de chouettes ambiances, conjuguées au plaisir d’écouter jouer d’excellents musiciens ; Jeff Beck au premier chef qui, bien que non crédité, joue sur la plupart des titres, dont Bad Stuff, où il grave un solo parfait, sans une seule note de trop. Bad Stuff a été enregistré fin novembre 1974 aux Air Studios, propriété de George Martin.

10

Space Boogie

JEFF BECK : THERE & BACK

EPIC, 1980

“There & Back” forme une sorte de trilogie avec “Blow By Blow” et “Wired”. Hormis trois compositions signées Jan Hammer, il doit beaucoup à un autre claviériste et fidèle parmi les fidèles de Jeff Beck, Tony Hymas, qui cosigne notamment avec le formidable batteur Simon Phillips ce shuffle frénétique pris à un tempo infernal, (em)porté par une ligne de basse funky de Mo Foster et les roulements de double grosses caisse de Phillips, dont le swing, les relances et la puissance doivent autant à Louie Bellson qu’à Billy Cobham – c’est d’ailleurs le célèbre Quadrant 4 de ce dernier (extrait de “Stratus”, 1973) qui sert de modèle à Space Boogie, formidable tremplin pour Beck, ravi de pouvoir tutoyer les étoiles comme feu son confrère Tommy Bolin, qui était le soliste incendiaire de Quadrant 4.

9

Journey To Love

STANLEY CLARKE : JOURNEY TO LOVE

EPIC, 19751975 est décidément l’année où Jeff Beck entre de plain pied dans l’univers du jazz en fusion. Le bassiste virtuose – et mélodiste toujours inspiré – Stanley Clarle l’accueille à bras ouverts, lui dédie l’une de ses compositions, Hello Jeff, et le laisse s’épancher dans le morceau-titre, aux effluves reggae : Beck est électrisant, piquant, mordant et aérien à la fois, magnifiquement accompagné par Clarke, David Sancious à la guitare rythmique, George Duke aux claviers et Steve Gadd à la batterie.

8

Scatterbrain

JEFF BECK : BLOW BY BLOW

EPIC, 1975

“Blow By Blow” est l’album que la plupart des rock critics ont vu arriver d’un mauvais œil et écouté d’une mauvaise oreille, se sentant comme abandonnés, voire trahis par leur rockeur de guitariste, qui en avait assez, à vrai dire, de chercher le bon chanteur pour ses groupes éphémères – Rod Stewart, c’était formidable, mais il était entre temps devenu une rock star presque aussi ingérable que lui. En décidant de placer sa six-cordes au coeur de sa musique, il changea radicalement de cap, et signa l’un des chefs-d’œuvre du genre jazz-rock. Must absolu, ce virtuose et très enlevé Scatterbrain (Étourdi) est auréolé d’un arrangement de cordes inspiré par ceux d’“Apocalypse” du Mahavishnu Orchestra de son ami (et grand admirateur) John McLaughlin – comme “Blow By Blow”, “Apocalypse” était produit par George Martin. Jeff Beck est lyrique à souhait, Max Middleton, au Fender Rhodes, distille sa science jazz-soul et le jeune batteur Richard Bailey (19 ans) fait des étincelles.

7

Led Boots

JEFF BECK : WIRED

EPIC, 1976

Un peu plus brut de décoffrage que “Blow By Blow” – George Martin était un peu plus effacé –, “Wired” est l’un des sommets du jazz-rock des années 1970, qui débute par cette composition explosive et funky du claviériste Max Middleton inspirée par Stevie Wonder (ce clavinet !) et Trampled Underfoot de Led Zeppelin (d’où le titre). Jan Hammer est au synthétiseur, Wilbur Bascomb à la basse et, récemment exflitré du Mahavishnu Orchestra, Narada Michael Walden à la batterie, qui cloue à même le sol une intro légendaire. Jeff Beck n’est pas en reste, qui ne fait pas de prisonniers pendant son solo.

6

Stratus

JEFF BECK : OFFICIAL BOOTLEG USA ’06

SONY MUSIC, 2006Avant d’enregistrer Space Boogie (lire plus haut), Jeff Beck avait forcément réécouté pour la énième fois “Spectrum” (1973) de Billy Cobham, l’un de ses disques favoris, qui contient aussi la version originale de Stratus, standard jazz-funk impérissable comme vissé sur un groove phénoménal de Cobham et du bassiste Lee Sklar (samplé en 1991 par Massive Attack), et marqué par la complicité inouïe de Tommy Bolin et Jan Hammer, l’un à la guitare, l’autre piano électrique. Avant de le rejouer au Ronnie Scott’s en 2007, Beck nous avait offert une version mémorable de Stratus avec, déjà, Jason Rebello aux claviers et Vinnie Colaiuta à la batterie, ainsi que le grand bassiste gallois Pino Palladino. Son solo, déchirant d’invention, donne l’impression que la terre s’ouvre sous lui. (Au festival de jazz de Montreux, en 2009, Prince jouera à son tour Stratus avec, à ses côtés, la futurebassiste de Jeff Beck, Rhonda Smith. Mais c’est une autre histoire…)

5

Django

JOHN McLAUGHLIN : THE PROMISE

VERVE, 1995Le 23 décembre 1954, le Modern Jazz Quartet enregistre pour la première fois Django, composé par le pianiste John Lewis en mémoire de Django Reinhardt. Quarante ans plus tard, John McLaughlin invite Jeff Beck à réinventer ce magnifique thème qui porte le nom de leur héros commun. Loin de rivaliser en un duel stérile, ils signent un solo mémorable, celui de Beck étant encore plus imprévisible, spontané et émouvant que celui de son aîné de deux ans. À leurs côtés, la claviériste Tony Hymas, fidèle de Beck depuis la fin des années 1970, le bassiste Pino Palladino et le batteur Marc Mondésir forment un trio d’accompagnateurs tout à fait remarquable.

4

You Know You Know

JEFF BECK : LIVE +

ATCO, 2015Quarante ans après la tournée américaine durant laquelle il avait partagé la scène avec le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin et vingt ans après sa seule et unique rencontre en studio avec son compatriote (cf. Django), Jeff Beck revisite, sur scène, lors de sa grande tournée 2014, l’une des plus belles compositions du Mahavishnu Orchestra, extraite du premier album du groupe. Il y ajoute sa touche personnelle, se lançant dans un solo funambule et flamboyant qui reflète son goût du risque et des sons certifiés non conformes, réveillant à sa manière le fantôme de Jimi Hendrix, sans jamais le copier – ce qui est impossible et n’aurait aucun sens. À la basse électrique, Rhonda Smith, qui succédait à Tal Wilkenfeld, se lance aussi dans un solo qui révèle sa forte personnalité et son sens du groove.

3

Nadia

JEFF BECK : PERFORMING THIS WEEK… LIVE AT RONNIE SCOTT’S

EAGLE ROCK, 2007En 1999, le multi-instrumentiste anglais d’origine indienne Nitin Sawhney compose une étonnante chanson sur un tempo drum & bass, interprétée par Swati Natekar. Jeff Beck est fasciné par la voix de cette jeune femme, et il décide de faire chanter sa guitare aussi bien qu’elle. Il enregistre deux ans plus tard dans son album “You Had It Coming” une version instrumentale de Nadia sidérante de beauté et d’invention : les meilleurs écoles de musique du monde ne pourront jamais apprendre à jouer comme ça ! Comme les plus grands jazzmen, Beck célèbre son instrument au plus haut degré d’expressivité ; en 2007, dans le temple du jazz londonien, le Ronnie Scott’s, entouré de Jason Rebello au claviers, Tal Wilkenfeld à la basse et Vinnie Colaiuta à la batterie, il immortalise une seconde version mémorable de Nadia, notre préférée.

2

Cause We’ve Ended As Lovers

JEFF BECK : BLOW BY BLOW

EPIC, 1975Jeff Beck et Stevie Wonder, c’est grande une histoire. Fin mai 1972, à l’Electric Lady Studio de New York, le guitariste s’était installé… à la batterie, pour le fun, tandis que le génie aveugle avait commencé d’improviser le riff de Clavinet de Superstition, scellant ainsi le groove d’un futur classique, que Stevie Wonder lui “offrira” mais qu’il enregistrera avant lui dans “Talking Book” ! (La version de Beck figure dans “Beck, Bogert & Appice” et vaut le détour aussi.) Trois ans plus tard, lors des séances de “Blow By Blow”, Beck enregistre deux wonderful compositions de Wonder, Thelonius et Cause We’ve Ended As Lovers. Cette dernière était à l’origine une chanson, écrite pour son ex-femme, Syreeta Wright (à découvrir dans son second album Motown, “Stevie Wonder Presents Syreeta”, 1974). Cette ballade romantique joliment chantée, Beck la transforme en chef-d’œuvre instrumental, met des notes en forme de coeur à la place des mots en faisant glisser ses doigts sur le manche de sa Les Paul : rarement une guitare aura aussi bien… chanté. Mention, aussi, à l’accompagnement au piano électrique Fender Rhodes de Max Middleton.

1

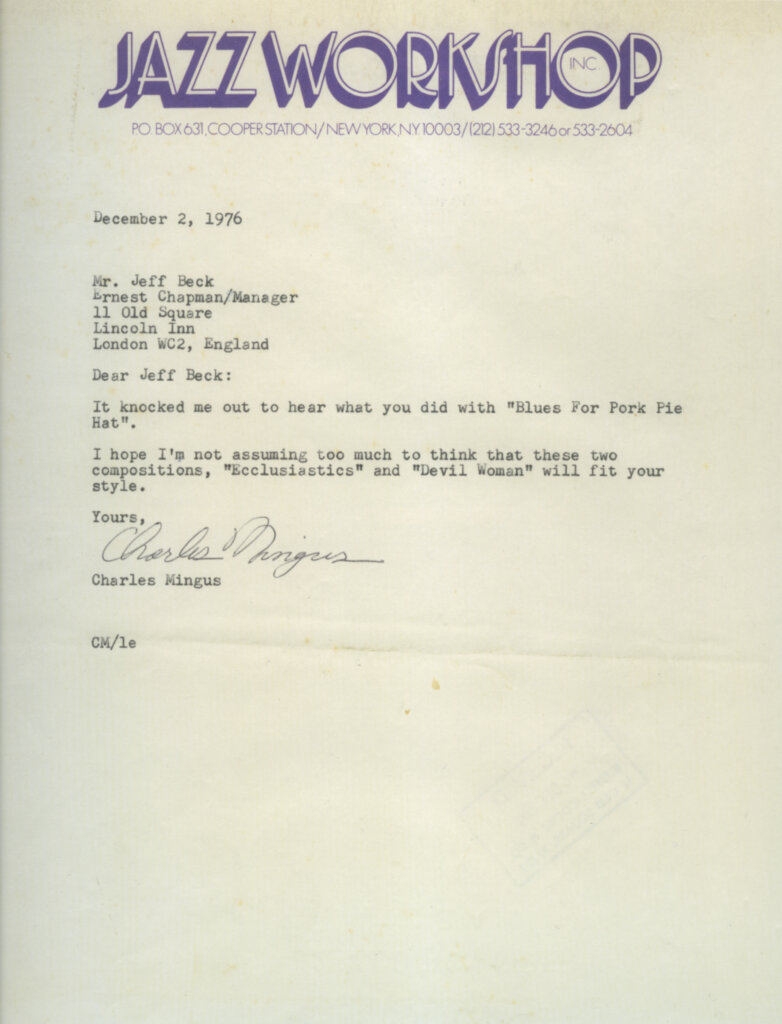

Goodbye Pork Pie Hat

JEFF BECK : WIRED

EPIC, 1976Dans le n° 706 de Jazz Magazine, Claude Barthélemy, grand admirateur de Jeff Beck, avait signé un superbe texte-hommage à la composition géniale de Charles Mingus transfigurée par Jeff Beck. Le revoici : « Une particularité saillante du couple guitare-ampli réglé “Rock”, pensé comme un seul instrument (et non l’ampli comme simple projeteur du son de la guitare : cf. le rumble à 1’53”) résidant en le fait qu’il produit du son sans qu’on y ait rien à faire, jouer consiste autant à désigner trois situations où de petites causes sont supposées engendrer de grands effets ? On sent la volonté d’absolu contrôle en la plus grande économie du geste. Jeff Beck est en ce sens à l’opposé de la virtuosité icarienne de Jimi ou Trane, tous deux baroques flamboyants en recherche ultime de dissolution du soi : chez Beck on montre le sentiment sans s’obliger à l’éprouver, pas question de s’abandonner, d’où le calme impressionnant du personnage face aux tempêtes qu’il déchaîne. Sa version de Goodbye Pork Pie Hat témoigne d’un sens du blues consommé, du grand art, pieds dans la boue, tête dans les étoiles, truculence raisonnée, ça m’aura bouleversé, et m’habite heureusement depuis quarante et deux années… Merci bro’ ! »

NB : Après avoir écouté la version de Jeff Beck, Charles Mingus lui envoya une lettre de félicitations, lui proposant même d’enregistrer deux autres compositions de son cru, Ecclusiastics et Devil Woman. Beck ne les ajouta pas à son répertoire, mais garda précieusement cette missive…

Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1963 à 1970, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

The Mahavishnu Orchestra

The Inner Mounting Flame

Columbia

1971

Entre 1969 et 1970, John McLaughlin est le guitariste incontournable d’un jazz électrique naissant et fédérateur, grâce à sa participation à trois albums de Miles Davis (“In a Silent Way”, “Bitches Brew” et “A Tribute To Jack Johnson”), aux deux premiers disques du Lifetime de Tony Williams, ainsi qu’à deux enregistrements en leader : “Extrapolation” et “Devotion”. Fort de cette dynamique, McLaughlin décide de former le Mahavishnu Orchestra, un quintette explosif avec le claviériste Jan Hammer, le violoniste Jerry Goodman, le bassiste Rick Laird et l’impressionnant batteur Billy Cobham. Ce premier album démarre sur les chapeaux de roues (Meeting Of The Spirits) inaugurant une musique extrêmement puissante et inclassable.

Cette déflagration sonique est d’autant plus intéressante qu’elle est empreinte d’un grand lyrisme et d’une force expressive peu commune. Les trois solistes s’en donnent à cœur joie, développent une interaction électrisante et galvanisante autour d’une rythmique sans égal. Il règne entre McLaughlin et Billy Cobham une entente télépathique sidérante qui atteint son summum sur Noonward Race. Le groupe est capable aussi de changement de climats comme le montre la pièce acoustique poétique A Lotus On Irish Streams ou l’obsédant You Know, You Know. Lionel Eskenazi

André Hodeir

Anna Livia Plurabelle

EPIC-CBS

1971

Enregistré en 1966, produit une première fois aux États-Unis en 1970 par John Lewis sur Philips. C’est la lecture d’Alain Gerber dans Jazz Magazine qui attira mon attention sur l’édition de 1971 par Henri Renaud sous label Epic pour CBS France. Quoique jamais réédité en CD, c’est devenu un disque de chevet, surtout la face A que je remettais toujours à son début de peur d’en avoir manqué quelque détail. Et des détails nouveaux il y avait à chaque écoute. Bien des années plus tard, éperdu d’émotion au bord de cet Océan où la rivière Liffey qui parcourt l’œuvre de bout en bout vient se perdre en face B, j’en revins à la face A, et vice-versa. Aussi ai-je fini par lui consacrer un essai publié ces jours-ci par l’ONJ Records en accompagnement d’une nouvelle version de l’œuvre telle que recréée par l’Orchestre National en 2021. De quoi s’agit-il donc ? D’une “jazz cantata” pour deux voix imaginée par André Hodeir, adepte de l’improvisation simulée, sur un texte ébouriffant de James Joyce, qualifié de “jazz verbal” par l’un de ses commentateurs. Soit un double flux vocal et orchestral, continu sans retour ni redite, selon un processus d’auto-génération inépuisé. Ça vous fait peur ? Alors je vous renvoie à Alain Gerber qui, découvrant cette œuvre, désarmé par un tel souffle, parla de « chef-d’œuvre de sensualité ». Franck Bergerot

Rolling Stones

Exile On Main Street

Rolling Stones Records / Wea Filipacchi

1972

Extrait de Jazz Magazine n° 205, novembre 1972

Pour qui connaît un peu la production passée des Rolling Stones, ce double recueil constitue un résumé de leur parcours autant qu’une longueur nouvelle. Malgré leurs écarts périodiques vis-à-vis de la musique négro-américaine sans laquelle ils n’auraient sans doute pu prononcer de premier discours, et malgré leur adhésion incontestable à l’emphase sonore du rock blanc, ils demeurent proches des sources choisies d’un commun accord à l’aube des années 1960. Ces sources, qui englobent le blues urbain et rural dans ses formes les plus nettement typées, le rock and roll et une soul music à peine dégagée du gospel (dans ses climats plus que dans ses aspects vocaux), on les pressent en effet à chaque étape différente de leur carrière ; quand l’une d’elles semble perdre de l’ascendant sur le groupe – le R & R, par exemple, dans les albums “Let It Bleed” et “Sticky Fingers” –, on la retrouve plus loin de manière infaillible. Ce qui est le signe d’un attachement que n’ont entamé ni le temps (si ce n’est en de courtes périodes), ni la part croissante des morceaux écrits par le tandem Jagger-Richard.

“Exile On Main Street” a été enregistré durant trois mois dans la propriété de Keith Richard, située dans le Midi de la France. Bien que celle-ci soit partiellement aménagée en studio, quinze jours ont été nécessaires selon Mick Taylor pour que l’on puisse capter le son de manière satisfaisante. Ce qui explique à la fois les imperfections qui persistent sur ce plan et la remise à l’honneur des effets “sales”, “grinçants”, qui fascinaient les Rolling Stones dans les disques de Muddy Waters ou Slim Harpo voici une dizaine d’années. L’adjonction des chœurs s’est faite après coup à Los Angeles, où l’on a procédé au mixage.

Pris individuellement, les cinq partenaires sont de compétences dissemblables : Keith Richard, soliste limité, montre en revanche des qualités majeures de guitariste rythmique ; Mick Taylor est pour sa part un perfectionniste au phrasé exceptionnellement sûr, ce qui a fait de lui, lorsqu’il a quitté John Mayall pour prendre la place de Brian Jones parmi les Stones, l’agent d’une réadaptation instrumentale de tout le groupe (dans la mesure où chez les R.S., l’intervention individuelle s’efface toujours au profit de la « matière commune », qu’il s’agisse de la structuration des morceaux ou du sound à mettre en œuvre) ; Watts et Wyman, par le biais d’une approche rythmique sommaire et massive, donnent à l’expression de l’orchestre une arrogance qui détermine souvent les jugements qu’on porte sur lui ; c’est néanmoins cette arrogance, corroborée par la dureté perverse du style de Jagger, qui fait des Stones l’orchestre le plus puissant du rock blanc depuis que les Anglais y ont la parole. Loin d’être le chanteur « essayant de sonner noir » qu’Illinois Jacquet a cru pouvoir démasquer, Jagger est en effet d’une rare lucidité sur ce point, lui qui, à l’image de son groupe, s’embarrasse aussi peu d’imiter qu’il évite de parfaire inutilement. La perfection formelle, qui garde tout de même un sens aux yeux des Stones, consisterait davantage en une maîtrise de la négligence qu’en un polissage de la forme. Ce en quoi on aurait tort de penser qu’ils s’apparentent à Jimi Hendrix, dont la négligence parfois splendide de tout esthétisme a parfois abouti au dégoût, à la négation des vertus de l’effort.

Dès le temps de leurs premiers enregistrements, les Rolling Stones ont fait appel à quelques instrumentistes extérieurs (comme le pianiste Ian Stewart, qu’on retrouve ici au hasard des morceaux). Mais ces derniers n’avaient alors qu’un rôle de second plan, et ce n’est qu’à partir de la fin des années 60 que ce procédé s’est vu systématisé au point que certains de leurs auxiliaires, s’il fallait en juger strictement d’après les disques, pouvaient faire figure de membres à part entière de la formation. Dans “Exile”, c’est le cas de Bobby Keys (saxe) et de Jim Price (trompette), qu’on a déjà pu entendre avec Joe Cocker, et de l’excellent pianiste Nicky Hopkins, qui s’est associé à Jeff Beck et au groupe californien Quicksilver Messenger Service. Leur présence est sans doute décisive dans la parenté de certaines pièces avec des styles de rhythm and blues modestement célébrés (Sweet Virginia, sorte de pastiche du traditionnel Carry Me Back To Old Virginia qui revêt insensiblement, avec l’intervention du saxophone sur tempo moyen, le caractère doux-amer du R & B néo-orléanais). Les choristes, enregistrés en over-dubbing à Los Angeles, font très nettement pencher d’autres morceaux vers la dramatisation lancinante de la ballade “soul” et du gospel, sans éclipser cependant une dimension spécifiquement “pop” : dans Shine A Light, en particulier, qui s’amorce à la manière des ballades de Percy Sledge en reposant sur le piano et l’orgue de Billy Preston, la voix nasale et éraillée de Jagger semble repousser l’intervention des choristes qui lui donneront pourtant sa véritable assise, et un solo de guitare au lyrisme hendrixien (cf. All Along The Watchtower) vient libérer l’atmosphère comme il n’est admis de le faire qu’en pop music.

Trois plages relèvent d’un retour lucide au blues : Hip Shake, de Slim Harpo, où, bien qu’on ait recouru à une contrebasse pour réserver une certaine légèreté de facture, saxophone et guitares stylisent les riffs d’origine et relèvent l’accent cockney de Jagger. Ventilator Blues suggère un moment l’influence de Howlin’ Wolf mais s’achève comme le Searchin’ des Coasters, et Stop Breaking Down, arrangement d’un blues d’avant-guerre dont l’inclusion fait ici pendant au You Got To Move de l’album “Sticky Fingers”, témoignent d’une assimilation idiomatique qui évite l’aspect fâcheux des reconstitutions. Dans Rip This Joint et Habby, forme et style d’exécution proviennent en droite ligne de chez Chuck Berry, dont on retrouve certains traits de guitare, plus furtivement toutefois, au cours de Tumblina Dice. Le sens de la simplicité et de l’achèvement dans la structuration, caractéristique des meilleures compositions de Jagger et Richard (Heart Of Stone, Satisfaction, 19th Nervous Breakdown, Out Of Time, Sister Morphine) n’est pas l’aspect le plus frappant de cette dernière production, où semblent avoir été tentées diverses élaborations collectives – sur la base de ce qu’ont écrit les deux partenaires. Mais durant l’audition entière. On reste face à l’une des plus superbes tribus d’Occident. Philippe Bas-Rabérin

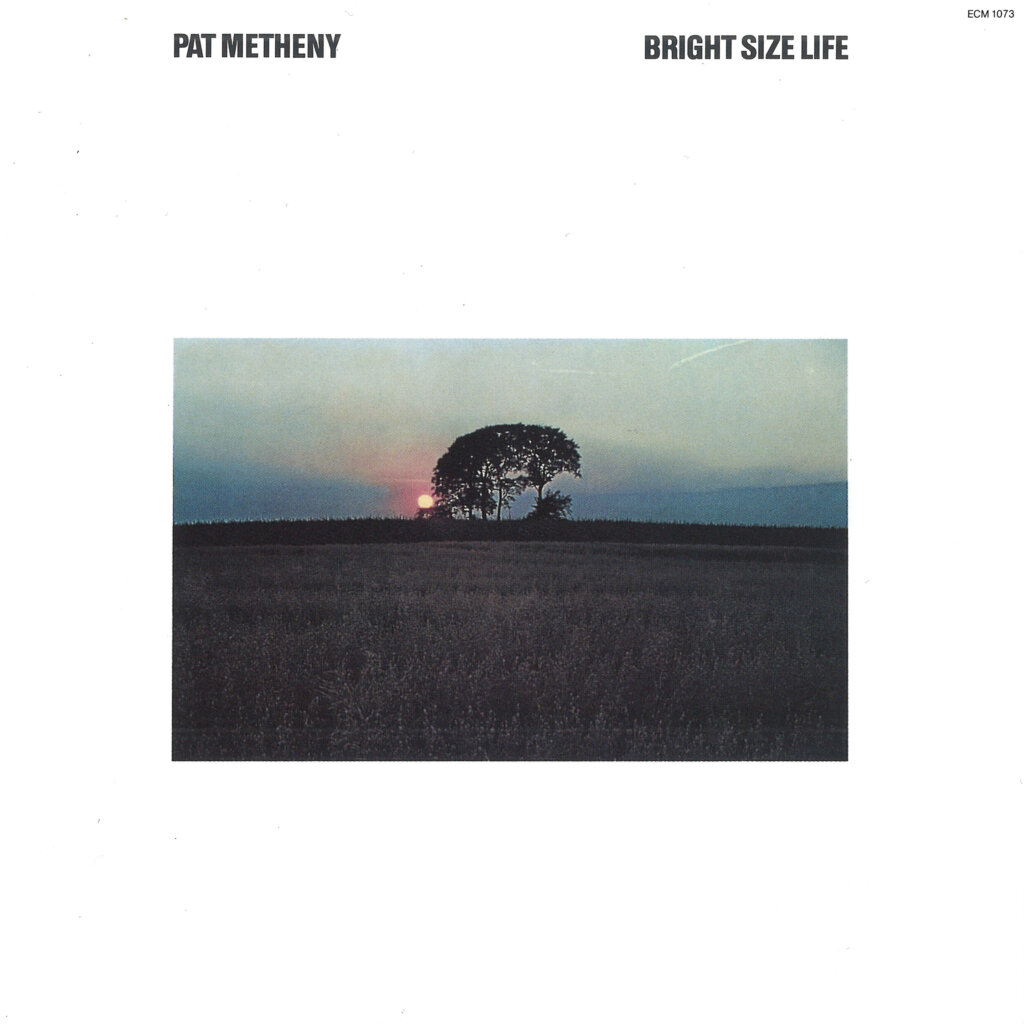

Pat Metheny

Bright Size Life

ECM

1975

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître que ce premier album du guitariste de 21 ans, au répertoire rôdé au fil d’une série de concerts dans les clubs de la région de Boston. Conseillé par le vibraphoniste Gary Burton, qui lui a sans doute ouvertes en grand les portes du label münichois, Pat Metheny trouve en Jaco Pastorius – rencontré à l’université de Miami – et Bob Moses, l’un de ses professeurs et premiers partenaires, la formule sonore chimiquement parfaite pour exprimer le bouquet de mélodies et de rythmes tapis dans ses compositions, à l’image du titre éponyme en ouverture. Loin des distorsions comme des tentations musculeuses qui conduisent alors plus d’un guitariste vers le jazz fusion, Pat Metheny impose son lyrisme si personnel teinté d’une nostalgie qui jamais ne verse dans la mièvrerie (Unity Village). La délicatesse de sa sonorité lui permet toutes les audaces (dont sont truffées ses compositions pourtant simples en apparence) pour faire fructifier sans hermétisme les acquis de la modernité post-coltranienne (Missouri Uncompromised). Comme un présage du futur trio avec Charlie Haden et Billy Higgins puis de sa collaboration avec le saxophoniste dans “Song X” (1985), ce premier opus se clôt par la reprise combinée de Round Trip et Broadway Blues d’Ornette Coleman. Souples et tendus à la fois, les unissons et contrepoints des deux génies mélodistes ne seraient rien sans leur écrin percussif, empathique et toujours aéré. Vincent Cotro

Michael Brecker

Michael Brecker

Impulse

1987

A 38 ans, le saxophoniste ténor Michael Brecker très demandé dans les studios avait déjà participé à plus de 700 albums jazz, pop et rock. Approché par le mythique label Impulse, il décide de faire un album de jazz a l’instar de ses glorieux ainés John Coltrane et Sonny Rollins. Pour cette première réalisation personnelle, produite par son ami fidèle, le claviériste Don Grolnick, Brecker a l’idée géniale de faire appel à trois monstrueux musiciens qui avaient participé avec lui à l’aventure jazzistique “80/81” du guitariste Pat Metheny. Il retrouve donc ce dernier ainsi que le solide et mélodieux contrebassiste Charlie Haden et l’impétueux batteur Jack DeJohnette. Il complète cette dream team avec le foisonnant pianiste et claviériste Kenny Kirkland.

Ces quatre fantastiques transcendent les limites de leurs instruments et enrichissent généreusement l’univers musical breckerien. Tout au long de cet enregistrement Brecker déroule au saxophone ténor de longues lignes legato et construit de magnifiques spirales ascensionnelles vertigineuses qui culminent dans l’aigu. Il explore à la perfection le potentiel futuriste et fascinant de son EWI. Il y a aussi de beaux moments de douceur notamment sur la ballade My One And Only Love immortalisée en 1963 par John Coltrane et Johnny Hartman. Ce premier album impressionnant à tous points de vue est resté dix semaines en tête du Top Jazz Album Bilboard ! Paul Jaillet

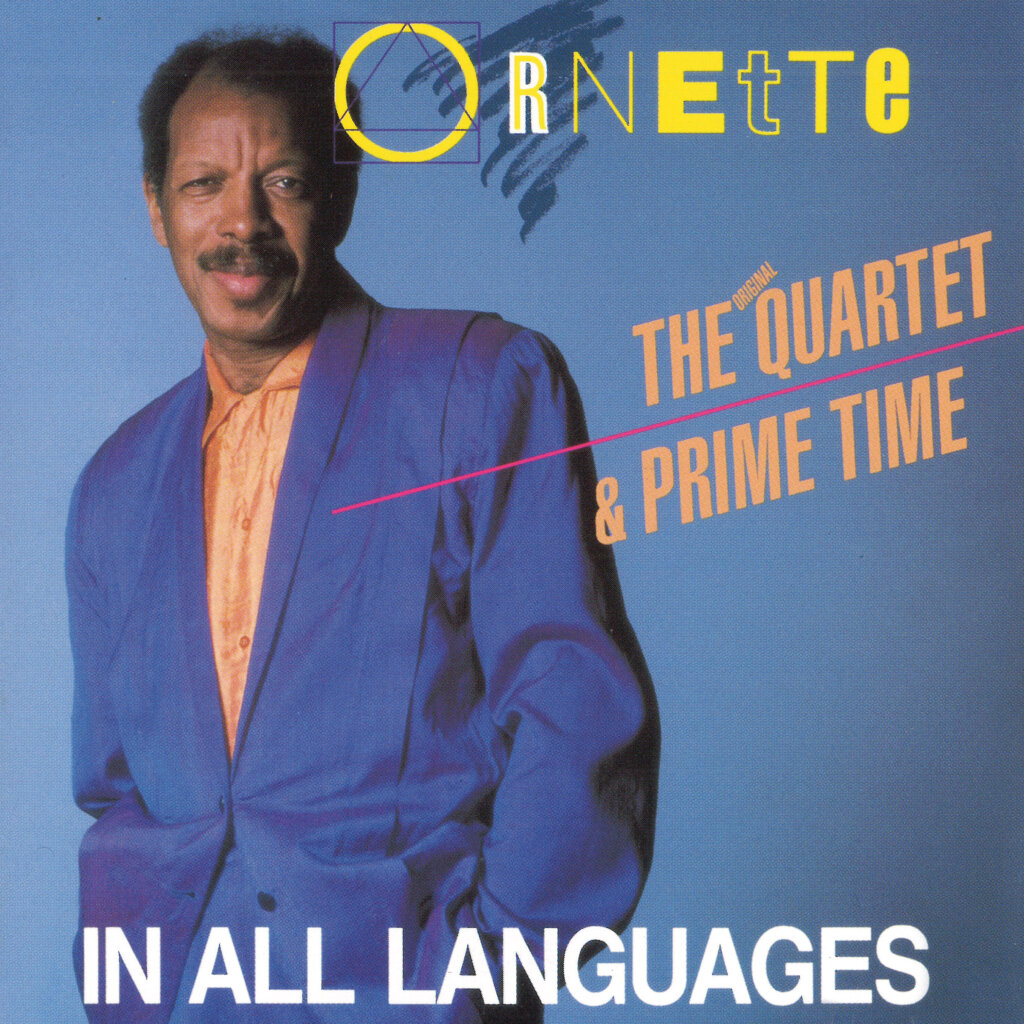

Ornette Coleman

In All Languages

Caravan of Dreams

1987

A partir de 1975, le saxophoniste Ornette Coleman électrifie son “free jazz harmolodique” et fonde le groupe Prime Time. Ce septette atypique (deux guitares, deux basses, deux batteries et le sax alto d’Ornette) enregistre plusieurs albums importants et donne des concerts démentiels (quoique difficile à sonoriser). En 1987, Coleman décide de se ressourcer en réalisant un double album avec un disque électrique du Prime Time et un disque acoustique du quartette historique des années 1959-1960 (avec Don Cherry, Charlie Haden et Billy Higgins). Pour les nombreux fans, c’est un évènement considérable que de retrouver intact, près de trente ans plus tard, ce fabuleux quartette autour d’un nouveau répertoire, d’autant que les compositions sont particulièrement inspirées. L’idée géniale d’Ornette est de proposer une relecture du répertoire acoustique (à trois exceptions près) sur l’album électrique du Prime Time en se permettant d’y ajouter six morceaux inédits. Au plaisir de prendre de plein fouet les deux groupes phares du saxophoniste sur un même disque s’ajoute celui des variations entre les différentes versions des titres communs aux deux groupes, tels Peace Warriors, Feet Music et Latin Genetics. Lionel Eskenazi

Wynton Marsalis Quartet

Live At Blues Alley

Columbia

1986

Il y avait quelque chose d’inconvenant dans la façon dont ce jeune trompettiste était venu s’imposer sur le devant de la scène au tournant des années 1980. La virtuosité était certaine comme le complet-veston était impeccable et lui garantissait ce titre de rénovateur de la vraie tradition du jazz, après une décennie de jazz-rock et fusion, au moment où la “Loft Generation” promettait un second souffle aux avant-gardes. Mais le personnage était horripilant et sa technique pouvait sembler superficielle. Néanmoins, la parution de “Black Codes (From The Underground)” en 1985 eut raison de bien des réticences. La publication en 1988 de cette captation dans un club de Washington, acheva de convaincre les autres. J’en étais et ce live est resté mon Marsalis préféré. En quartette, entouré de Marcus Roberts, Robert Hurst et Jeff “Tain” Watts, il navigue d’originaux en standards, remontant à sa façon, d’ailleurs assez “sixties davisiennes”, d’Au Privave de Charlie Parker au traditionnel Do You Know What It Means To Leave New Orleans. Plus encore que pour le morceau de bravoure Chambers Of Tain signé Kenny Kirkland, j’avoue un faible tout particulier pour les 2’51 de Cherokee sur lesquelles Marcus Roberts se livre à un jeu d’illusions rythmiques ébouriffant. Franck Bergerot