Le grand saxophonist alto natif de Tampa, Floride, s’est éteint ce dimanche 12 mai. Fred Goaty se souvient de lui.

Vous en connaissez beaucoup des saxophonistes qui ont aussi bien enregistré avec Stevie Wonder, Gil Evans, Miles Davis, Jaco Pastorius, Donald Fagen, les Rolling Stones, Steely Dan, James Brown, Carly Simon, John McLaughlin, B.B. King, Sting, John Scofield, Mose Allison, les Eagles, Marcus Miller, Eric Clapton, Tim Berne, Elton John, Bonnie Raitt, Hiram Bullock, Larry Carlton, Esther Phillips, Billy Joel, Bruce Springsteen, Linda Ronstadt, Eddie Palmieri, Aretha Franklin, Roger Waters, Cat Stevens, Dr. John, Tommy Bolin, David Bowie, Paul Simon, les Brecker Brothers, Steve Khan, Bob Berg, Bill LaBounty, Mike Stern, Roberta Flack, Mick Jagger, Garland Jeffreys, George Benson, Paul Butterfield, Bob James, Joe Beck, Dave Grusin, Tony Williams, Larry Coryell, James Taylor, Chaka Khan et Toto ?

Moi non plus.

Si, il y en a un autre, son grand ami et frère de musique : Michael Brecker.

David Sanborn est mort hier, le dimanche 12 mai. Sur son compte Instagram, on peut lire ce message : « It is with sad and heavy hearts that we convey to you the loss of internationally renowned, six time Grammy Award-winning, saxophonist, David Sanborn. Mr. Sanborn passed Sunday afternoon, May 12th, after an extended battle with prostate cancer with complications.Mr. Sanborn had been dealing with prostate cancer since 2018, but had been able to maintain his normal schedule of concerts until just recently. Indeed he already had concerts scheduled into 2025. David Sanborn was a seminal figure in contemporary pop and jazz music. It has been said that he “put the saxophone back into Rock ’n Roll.” »

J’ai eu le bonheur de voir David Sanborn maintes fois sur scène, dès le milieu des années 1980. Un autre merveilleux fantôme jouait alors de la guitare à ses côtés, Hiram Bullock, parti, lui, il y a bien longtemps, en 2008. À ses concerts, je retrouvais beaucoup de jazzfans de mon âge – 20 ans tout au plus – qui, comme moi, avaient une profonde admiration pour lui. Les puristes n’aimaient guère ce jazz mâtiné de pop, de funk et de soul ; nous n’avions que faire des puristes.

Notre enthousiasme, notre fascination, notre amour pour sa sonorité si chantante et si puissante étaient plus forts que tout ; ses musiciens d’exception nous impressionnaient, son répertoire, truffé de compositions d’un certain Marcus Miller, c’était notre pop music instrumentale à nous : on achetait tous ses disques. On aimait tous ses disques. On aimait tous les musiciens qui jouaient sur ses disques, les plus grands des années 1970 et 1980 – la liste est trop longue, mais s’il fallait n’en citer qu’un, ce serait évidemment Marcus Miller, qui lui offrit tant de compositions mémorables, sans parler de ses talents de bassiste et de producteur.

Quelques années plus tard, en 1992, j’ai eu le privilège de l’interviewer une première fois pour Jazz Magazine. Il venait de publier l’un de ses meilleurs disques, “Upfront”, celui avec cette incroyable reprise de Ramblin’ d’Ornette Coleman. Je lui avais, je m’en souviens, dit toute mon admiration et, dès lors, nous étions restés en contact d’une manière ou d’une autre.

En 2005, j’étais allé à Londres pour la sortie du magnifique “Closer”. Interview promo ? Pas le genre du monsieur. Nous avions traversé une petite partie de sa discographie qu’il commentait en réécoutant quelques disques auxquels il avait contribué – Gil Evans, Paul Butterfield, Stevie Wonder, David Bowie, Ian Hunter, Larry Goldings, Tim Berne… –, et bien sûr les siens. Un moment inoubliable pour une cover story Jazz Magazine (n° 563, octobre 2005).

Plus tard encore, des conversations sans fin au bar de son hôtel parisien préféré, La Trémoille ; des ballades dans la Capitale pour écumer les magasins de disques (il cherchait des vieux Sidney Bechet avec Muggsy Spanier) ; des concerts dans des grandes salles, des festivals, des clubs (comme au Duc des Lombards), des émissions de télé (One Shot Not de Manu Katché)…

Ces dernières années, David Sanborn s’était fait plus rare. “Time And The River”, paru en 2015 et produit par Marcus Miller, restera comme l’ultime opus d’une série – culte – qui avait démarré quarante ans plus tôt avec le bien nommé “Takin’ Off”, auquel avaient succédé une kyrielle d’albums, dont le merveilleux “Straight To The Heart” de 1984, disque-phare de toute une génération ; elle pleure son sax heroe qui avait traversé tant d’épreuves dans la vie – la polio a failli l’emporter dans sa jeunesse et, plus tard, les excès des années 1970 aussi –, et qui n’avait jamais oublié que c’est en voyant Hank Crawford jouer avec Ray Charles qu’il eut une révélation.

David Sanborn était très sévère, voire impitoyable avec lui-même. Il avait tort ! En son for intérieur, il savait bien que tout au long de sa carrière il avait touché des millions d’amateurs de musique. Mais l’humilité, cet orgueil des grands angoissés, n’était pas la moindre de ses qualités. Il nous manquera. Non : il nous manque déjà beaucoup.

PS : Nous republierons très bientôt ici-même le grand entretien réalisé en 2005 à Londres

Photos : X/DR

Un trio qui réinvente Olivier Messiaen, un autre qui ressuscite les musiques collectées par Béla Bartók et un gamelan tel qu’on n’en a jamais vu.

15h : retour dans cette belle salle du conservatoire où nous étions la veille avec Samuel Blaser, Billy Mintz et Russ Lossing. Si ce dernier nous avait évoqué de manière allusive quelques grands pianistes du 20e siècle, cette fois-ci c’est nommément Olivier Messiaen qui est convoqué par le pianiste et compositeur Pierre Boespflug et son Couleur.s Trio avec Jérôme Fohrer (contrebasse) et Eric Échampard (batterie). Des complicités qui se sont faites de longue date à Strasbourg, plus cette affinité du pianiste pour le compositeur du Quatuor de la fin des temps. Les partitions que lui inspire ce dernier m’ont évoqué les suites de Martial Solal, en premier lieu le trio à deux contrebasses Sans Tambour ni trompette, non en terme de vocabulaire, mais par la façon dont Boespflug répartit les responsabilités à travers une musique très écrite, notamment pour la contrebasse aux partitions très précises, tandis que le piano se réserve l’essentiel de la partie improvisée.

Il en ressort une force de conviction d’autant plus grande que, tout en faisant référence à ce qui fait la spécificité de la musique de Messiaen, du langage modal aux chants d’oiseau, la musique de Boespflug est d’une énergie qui renverrait plus aisément au Stravinsky du Sacre, si l’on n’était pas informé de ses intentions. Avec une touche rock ou jazz-rock à laquelle contribue Échampard. Nos trois hommes ne s’en tiendront pas là puisqu’ils nous annonçaient à la sortie du concert l’extension de ce trio à la taille du sextette avec l’adjonction du violoniste Régis Huby, du tromboniste Mathias Mahler et du joueur d’Ondes Martenot Thomas Bloch, cette dernière formation constituant le troisième volet d’un tryptique qui s’était ouvert sur un piano solo. Création annoncée le 17 janvier prochain à l’Arsenal de Metz.

17h : le pianiste, compositeur roumain Lucian Ban qui s’est fait remarquer à plusieurs reprises sur ECM depuis 2013 dans des projets où l’ethnomusicologie a toujours sa part. Loin des fusions à tout crin, c’est en connaisseur des grandes traditions orales qu’il multiplie les échanges. Ici, il revient – s’il ne l’a jamais quitté – au patrimoine musical de sa terre natale, la Transylvanie, telle qu’il fut préservé à travers les collectages enregistrés et les relevés sur partition de Béla Bartòk. Il en a résulté sur le label Sunnyside, l’album “Transylvanian Folk Songs” enregistré avec le concours d’un ancien camarade de Ban, le violoniste Mat Maneri, et un nouveau venu dans sa discographie, John Surman (sax soprano, clarinette basse).

Geste de ménétrier, de fiddler, dirait-on dans sa langue, Matt Maneri tient le violon à sa façon, privilégie la moitié extérieure de l’archet qu’il tient léger sur les cordes, souvent à la limite de l’harmonique et tout aussi souvent en doubles cordes, tandis que la main gauche, sans vibrato, privilégie la première position sur le manche sans craindre les cordes à vide à l’exception d’un échappée momentanée vers l’aigu tout en glissando à la manière des violonistes de l’Inde du Sud.

John Surman privilégie la clarinette basse, comme s’il cherchait à se glisser sous le violon pourtant très peu sonore, tantôt à l’unisson ou au moins en homophonie, avant que de s’éloigner l’un de l’autre, tous deux donnant le sentiment d’une musique émergeant d’une “brume historique” où elle se serait perdue et d’où elle n’aspirerait par totalement à s’extraire de peur de perdre cette qualité imaginaire et légendaire.

Le piano de Lucian Ban, rubato, percuté parfois, directement sur les cordes, ostinato, où soudain s’évadant en un développement que l’on pourrait qualifier de jarrettien s’il n’était pas dépourvu de tout ego superflu. Soudain, sur quelque danserie villageoise, le ton s’élève, un drame se noue, la clarinette basse hausse le ton et le bois parle, lorsque ce n’est pas le soprano qui vient timbrer avec l’expressivité du taragot et cette puissante clarté du son qui chez lui a quelque chose d’une cloche, Surman prêtant à cette résurrection des collectages de Bartok ce qu’il a fréquenté lui-même dans les traditions musicales des Îles britanniques.

18h30 : si l’on reste dans le domaine de l’ethnomusicologie, changement total de décor avec “Polyphène” et son gamelan balinais Puspawarna. Où sommes-nous au juste ? Car voilà que c’est le joueur de darburka frano-libanais Wassim Walal qui en prend la direction. Le gamelan Puspawarna est né à Nanterre en 2011 et réunit musiciens français et balinais autour d’un répertoire toujours vivant, renouvelé par de nouveaux compositeurs : Krishna Putra Sutedja, Sven Clerx, Jérémie Abt, Antoine Chamballu, Christophe Moure (reyong, gangsa), Raul Monsalve (gong), Hsiao-Yun Tseng (ceng ceng).

Il est toujours assez fascinant de constater la perfection d’exécution de ces orchestres dont les parties de tous les pupitres sont d’un complémentarité semblable à celle qui anime une montre. On le as vus d’abord résister à l’assaut de Wassim Walal, sa puissance de frappe et cette polyrythmie où il est au contraire totalement indépendant, quoiqu’il accepte ici à se joindre à la loi du nombre que viennent perturber au milieu du programme l’irruption du violoncelle ensauvagé d’Ernil Eraslan et l’oud électrisé de Grégory Dargent.

Il n’y manquait qu’un trouble-fête du genre de Christophe Hiriart. On ne perd rien pour attendre : il sera là demain 14 novembre au Planétarium du Jardin des Sciences à 18h avec le violoncelliste Didier Petit et l’altiste Guillaume Roy. Puis à partir de 20h30 se succéderont au Fossé des Treize le trio San de la pianiste Satoko Fuji et le quartette de James Brandon Lewis. Franck Bergerot

En 1973, Billy Cobham enregistrait son premier 33-tours à l’Electric Lady Studio de New York. Avec “Spectrum”, le batteur frappait d’emblée un grand coup. Retour sur la genèse d’un classique du jazz électrique.

Par Fred Goaty

New York, 1971. Le flûtiste Jeremy Steig invite quelques amis chez lui, dont le claviériste Jan Hammer, auquel il présente un jeune guitariste venu de l’Iowa, Tommy Bolin. Steig a une idée derrière la tête : enregistrer quelques démos au fameux Electric Lady Studio sous la direction de l’ingénieur du son Eddie Kramer. À la basse, Gene Perla, qui venait d’enregistrer l’album “Energy” avec Steig, Hammer et Eddie Gomez ; à la batterie, Billy Cobham, qui remplaçait au pied levé Don Alias, disparu dans la nature…

Tout ce beau monde se retrouve donc dans le studio bâti par Jimi Hendrix pour graver quelques titres, qui resteront inédits, sauf Sister Andrea (1), où l’alchimie entre ces musiciens venus d’horizons divers est évidente. Hammer est impressionné par le jeu de Bolin. Cobham, lui, l’a déjà rencontré brièvement, backstage, lors d’un festival : Bolin était alors membre de Zephyr, qui assurait la première partie de Dreams (2). D’emblée, Cobham avait adoré sa science des effets et son sens de la note juste.

En mai 1973, Bolin, Hammer et Cobham se retrouvent au même endroit, cette fois en compagnie du bassiste Lee Sklar, pour graver la majeure partie des titres de “Spectrum”.

LES DÉBUTS D’UN GRAND BATTEUR

Entre temps, Bolin avait publié un disque avec Zephyr (3). Hammer et Cobham avaient, comme chacun sait, rejoint le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin (4), enregistré trois albums studio et un live – mais c’est une autre histoire… Cobham, outre sa contribution décisive au groupe de McLaughlin, avait également participé à de nombreuses séances dirigées par Creed Taylor pour le label CTI (Eumir Deodato, Freddie Hubbard, Milt Jackson, Stanley Turrentine…), travaillé avec Larry Coryell (5), Roberta Flack et Donny Hathaway (6), James Brown (7) ou encore Roy Ayers (8). Sans oublier, évidemment, les sessions historiques – fin 1969, début 1970 – avec Miles Davis (9), qu’il avait rencontré grâce à Jack DeJohnette – Miles jouait au Village Gate avec son quintette et, l’étage au-dessus, Cobham jouait avec le trio de Junior Mance…

Avant de devenir l’un des batteurs les plus demandés de la Grosse Pomme et de la bouillonnante nouvelle scène jazz-rock, Billy Cobham avait fait ses classes dès le milieu des sixties en jouant les Jazz Samaritans, un combo influencé par les Jazz Crusaders dirigé par le neveu de Roy Haynes, Artie Simmons. On l’avait aussi entendu avec Billy Taylor, Grover Washington, Jr., Chuck Rainey, Eric Gale… De retour de son service militaire, il enregistre avec Kenny Burrell (10) puis, dans la foulée, avec Horace Silver (11). Début 1968, à 24 ans, William E. Cobham, Jr., né le 16 mai 1944 à Panama, est déjà un vétéran. Un lustre plus tard, le temps est donc venu d’enregistrer son premier disque sous son nom…

SIDEMEN D’EXCEPTION

« Jouer dans le Mahavishnu Orchestra m’a fait connaître dans le monde entier. » : cependant, malgré toute l’admiration que Billy Cobham portait à John McLaughlin, l’envie d’enregistrer ses propres compositions fut bientôt plus forte que celle de servir une musique dont la complexité et le niveau d’intensité dépassait parfois l’entendement. Après avoir donné plus de deux cents concerts avec un groupe qui suscitait encore plus d’enthousiasme et de controverse que Weather Report et Return To Forever, notre batteur décide donc d’explorer d’autres champs musicaux. Et se met à composer, persuadé que le Mahavishnu Orchestra a déjà donné le meilleur de lui-même. (Et l’on ne parle pas des tensions égotiques qui commençaient de le miner de l’intérieur…)

La firme Columbia, pour laquelle le Mahavishnu Orchestra enregistrait, n’est pas interessée par un éventuel disque solo. Par l’entremise de Nathan Weiss, son manager, Cobham signe finalement avec Atlantic. Au départ, son idée était plutôt d’enregistrer pour CTI, sous la direction d’un producteur comme Oliver Nelson ou Quincy Jones. Piste qu’il abandonnera rapidement, pressentant que ses compositions n’auraient pas convenu à l’esthétique du label de Creed Taylor.

Atlantic ne compte pas investir énormément d’argent. Cobham finance donc lui-même une partie des séances, ainsi que le mixage, effectué à Londres. Ce qui ne l’empêche pas de s’entourer de sidemen triés sur le volet.

Il choisit d’abord Jan Hammer, son musicien favori du Mahavishnu Orchestra : « Jan était mon premier choix, car je savais qu’il pouvait être créatif en dehors du Mahavishnu Orchestra, quoiqu’en pensaient alors les critiques, qui basaient leurs opinions négatives sur des mensonges. » Puis, se souvenant des sessions new-yorkaises de 1971 avec Jeremy Steig, il rappelle Tommy Bolin, qui venait de quitter de quitter Energy et n’allait pas tarder à remplacer Joe Walsh dans le James Gang (12), sans pour autant abandonner ses velléités d’expérimentations jazz-rockisantes. Côté basse, il pense d’abord à Stanley Clarke, mais réalise rapidement que cette star montante de l’instrument risque de surjouer, au détriment, peut-être, de sa musique. Son choix se porte alors sur le bassiste de James Taylor (13) et du groupe The Section (14), Leland “Lee” Sklar. « Les compétences de Leland allaient comme un gant à ma musique. J’ai eu beaucoup de chance qu’il accepte de jouer avec moi, et même s’il n’était pas mon premier choix, il complétait parfaitement mon “puzzle mental”. Cela prouve que la bonne interprétation d’une musique est avant tout basée sur l’expérience et la maturité du musicien, ce qui passe bien avant sa couleur de peau. »

DISQUE DOUBLE

D’emblée, Cobham divise son approche par deux : outre les interludes joués en solo (par lui ou Hammer), quatre morceaux de “Spectrum” sont enregistrés avec ce quartette le 14 et le 15 mai, et deux autres le 16 avec un groupe différent, augmenté de deux souflleurs. Son drumming et Hammer feront le lien entre Quadrant 4, Taurian Matador, Stratus, Red Baron et les morceaux plus “jazz/jazz-funk” (Spectrum, Le Lis) qui, ceux-là, auraient pu figurer dans un 33-tours siglé CTI. Ce qui ne nuit en rien à l’homogénéité du disque, qui n’a rien du catalogue de bonnes intentions destiné à séduire un large public. [À la même époque, seuls Jaco Pastorius, avec son fantastique premier album, et Lenny White avec “Venusian Summer” arriveront à explorer des voies multiples avec moult musiciens invités sans sombrer dans la surenchère.] Dans “Spectrum” résonnent aussi les précédentes aventures de Cobham avec Deodato, James Brown (pour le groove qui sous-tend la majeure partie de l’album) ou Grover Washington, Jr. Et si la performance de Jan Hammer ne surprend personne, tant on connait l’immense talent de ce claviériste tchécoslovaque, celle de Tommy Bolin, n’en finit pas cinquante ans après, d’éblouir.

LE MILLION

Après “Spectrum”, dont Cobham est toujours « très fier » et qui a dépassé le million d’exemplaires vendus depuis sa parution (malheureusement, Cobham ne possède pas les bandes master…), Atlantic publiera six albums studio et un live (15), dont “Crosswinds” et un autre live, en coleader avec George Duke (16). Jan Hammer retournera jouer avec Elvin Jones (17), John Abercrombie (18), commencera à son tour une carrière “solo” en jonglant avec le jazz-rock, le rock et les musiques pour série télé (18), et trouvera rapidement en Jeff Beck le complice musical idéal (19). Lee Sklar recommencera d’aligner les séances pour les pop stars. Quant à ceux qui avaient participé aux autres morceaux, de Ron Carter à John Tropea en passant par Joe Farrell et Ray Barretto, ils ne manquèrent jamais de travail non plus. Tommy Bolin ? Lire plus bas.

Enfin, si l’on peut de demander pourquoi Billy Cobham n’avait pas monté un groupe avec Bolin, Hammer et Sklar pour partir en tournée, c’est tout simplement parce qu’il « ne se sentait pas encore assez mature ni prêt mentalement pour assumer les responsabilités de leader d’un tel groupe ». Il faudra attendre 1974 pour ça, mais Cobham choisira d’autres accompagnateurs : Randy et Michael Brecker, Glenn Ferris, John Abercrombie (puis John Scofield), Milcho Leviev et Alex Blake. Encore une autre histoire…

Discographie

1. Tommy Bolin : “From The Archives Volume One” (RPM).

2. Dreams, avec entre autres les frères Brecker (Randy à la trompette et Michael au saxophone), John Abercrombie à la guitare, Don Grolnick aux claviers et Will Lee à la basse, a enregistré deux albums pour Columbia, “Dreams” (1970) et “Imagine My Surprise” (1971).

3. Zephyr : “Going Back To Colorado” (Warner Bros., 1971), produit et enregistré par Eddie Kramer à l’Electric Lady Studio.

4. The Mahavishnu Orchestra With John McLaughlin : “The Inner Mounting Flame” (1971, Columbia Legacy) ; Mahavishnu Orchestra : “Birds Of Fire” (1972, Columbia Legacy), “Live – Between Nothingness And Eternity” (Columbia, 1973) et “The Lost Trident Sessions” (1973/1999, Columbia Legacy).

5. Larry Coryell : “Spaces” (1970, Vanguard), avec John McLaughlin, Chick Corea et Miroslav Vitous.

6. Pour la reprise de la chanson de Carole King, You’ve Got A Friend (“Robert Flack & Donny Hathaway”, 1972, Atlantic), coproduite par Joel Dorn et Arif Mardin.

7. King Heroin, dans “There It Is” (1972, Polydor), arrangé par Dave Matthews.

8. Roy Ayers : “He’s Coming” (1972, Polydor/Verve), avec le fameux We Live In Brooklyn, Baby.

9. Miles Davis : “Tribute To Jack Johnson” (1970), “Big Fun” (1972), “Big Fun” et “Get Up With It” (1974), tous sur Columbia Legacy.

10. Kenny Burrell : “Night Song” (1968, Verve), produit par Creed Taylor, avec Ron Carter à la contrebasse.

11. Horace Silver : “Serenade To A Soul Sister” (1968, Blue Note), dont la photo qui illustre la pochette a été prise par Billy Cobham, qui joue seulement sur la deuxième face du disque.

12. James Gang : “Bang” (1973, Atco).

13. James Taylor, “One Man Dog” (1972, Warner Bros.), avec Lee Sklar et la participation de John McLaughlin et de Michael Brecker.

14. The Section : “The Section” (1972, Warner Bros.). Avec Danny Kortchmar, Russ Kunkel, Michael Brecker…

15. Billy Cobham : “Crosswinds”, “Total Eclipse” (1974), “Recorded Live In Europe – Shabazz” (1975), “A Funky Thide Of Sings” (1975), “Life & Times” (1976) et “Inner Conflicts” (1978).

16. The Billy Cobham/George Duke Band : “Live – On Tour In Europe” (1976, Atlantic).

17. Elvin Jones : “Is On The Mountain” (1974, PM Records). Avec Gene Perla à la basse.

18. John Abercrombie : “Timeless” (1974, ECM).

19. Jan Hammer : “The First Seven Days” (1975, Columbia Legacy), “Black Sheep” (1978, Elektra/Asylum), “Miami Vice” (1985, MCA).

20. Jeff Beck : “Wired” (1976, Epic), “With Jan Hammer Group Live” (1977, Epic), “There And Back” (1980, Epic), “Flash” (Epic, 1985).

“Spectrum”, visite guidée

Plongée morceau par morceau dans un disque sans faille.

1. Quadrant 4

Tommy Bolin (guitare), Jan Hammer (piano électrique, synthétiseur Moog), Lee Sklar (basse électrique), Billy Cobham (batterie).

Difficile de ne pas être “scotché” par cet ébouriffant blues shuffle digne du meilleur Mahavishnu Orchestra, dont l’influence est clairement revendiquée. Avec son impressionnant jeu en doubles grosses caisses, le leader creuse un sillon (en anglais : groove) inouï. Ainsi propulsé, Hammer, qui joue du Moog comme nul autre avant lui, et Bolin, qui ouvre une voie royale à Jeff Beck, jouent au chat et à la souris, donnant au thème accrocheur, joué à l’unisson, des airs de fête électr(on)ique. Ce qui n’empêche pas Sklar de trouver sa place avec élégance et de faire le lien entre ces trois furieux. Dans son chorus dévastateur, Bolin fait un usage jubilatoire de l’Echoplex et, selon l’expert Vernon Reid, lui-même guitariste-incendiaIre de Living Colour, opère « une vraie fusion du rock et du jazz parce qu’il n’essaye pas de jouer des phrases jazz ; ça sonne plus comme du blues hyper-psychédélique. Et même à ce tempo infernal, il arrive à jouer en arrière du temps ! » Preuve que “Spectrum” a influencé nombre de musiciens, on assiste à une floraison, dans les années qui suivirent, d’instrumentaux jazz-hard-rockisants inspirés par Quadrant 4, qui fut enregistré en seulement deux prises: Hurricane de Gary Moore (“Back On The Streets”, 1978, Geffen), Killer de Cozy Powell (“Over The Top”, 1979, Polydor), Space Boogie de Jeff Beck (“There And Back”, 1980, Epic), Head The Ball de Bernie Mardsen (“And About Time Too”, 1982, Parlophone)…

2. Searching For The Right Door

Cobham (batterie).

Première brève pièce en solo du disque, où l’on décèle sans peine deux des influences majeures de Cobham : Max Roach, pour le sens de la construction narrative d’un solo, et Tony Williams, pour… tout le reste !

3. Spectrum

Jimmy Owens (bugle), Joe Farrell (saxophone soprano, flûte), Hammer (piano électrique), Ron Carter (contrebasse), Cobham (batterie). Solos : Farrell (saxophone soprano) et Owens.

Pour souffler après les assauts de Quadrant 4, une plage plus axée sur le groove, façon James Brown. Joli coup de caisse claire inaugural. Thème joué à l’unisson (flûte et bugle). Superbe ligne de basse jouée par Carter. Hammer parfait au Fender Rhodes (chatoyant jeu en accords) et aux synthé : quelques notes de Moog bien senties avant que Farrell ne s’envole pour un superbe chorus serpentin, suivi par Owens plus en retenue. Contrairement à Le Lis, pas de guitare ni de percussions – d’après Cobham, Ray Barretto n’aimait pas jouer en 7/4…

4. Anxiety

Cobham (batterie).

Deuxième brève pièce en solo, sans doute un peu moins réussie – un rien plus démonstrative ? – que Searching For The Right Door.

5. Taurian Matador

Bolin (guitare), Hammer (synthétiseur Moog), Sklar (basse électrique), Cobham (batterie). Solos : Hammer et Bolin.

À peine plus long qu’une face de 78-tours, ce concentré de savoir-jouer au thème simple comme bonjour met une fois de plus en valeur les entrechats d’Hammer et de Bolin, qui rivalisent d’invention en un jeu d’appels/réponses, boostés par les coups de boutoirs des deux grosses caisses du patron. Taurian Matador concluait ainsi en beauté la première face du 33-tours.

6. Stratus

Bolin (guitare), Hammer (piano électrique, synthétiseur Moog), Sklar (basse électrique), Cobham (batterie, synthétiseur-batterie Moog). Solos : Bolin, Hammer et Cobham.

Ouverture de la deuxième face. Longue introduction planante : Hammer tire des sons étranges de son Moog, Bolin sollicite ses effets avec finesse (volume, Echoplex…), puis Cobham solote sans entrave, aussi bien sur sa batterie acoustique king size que sur le synthé-batterie Moog. Après un dernier roulement et un magnifique « Paaaa ! » (caisse claire baignée dans l’écho), la fête commence : leçon de groove sophistiqué prodiguée Billy et Lee – beaucoup de gens croyaient qu’un bassiste qui jouait comme ça était forcément noir… –, solo idéal de Bolin (sans parler de jeu en rythmique, exemplaire). Hammer suit, qui continue d’affiner son entente avec une guitare électrique (Jeff Beck puis Neal Schon sauront en profiter à leur tour…). Sur la coda, Hammer, Bolin et Sklar jouent à l’unisson une phrase joyeusement répétitive et Cobham lâche une meute de baguettes énervées. Inoubliable. « Je ne me souviens pas exactement comment Stratus m’est venu, mais je crois bien que c’est la lige de basse qui m’a d’abord trotté dans la tête, puis la mélodie. Ce que je sais, c’est que je voulais faire une autre musique que celle du Mahavishnu Orchestra, plus spontanée. Trop de prises finit par rendre la musique redondante. C’est pourquoi, avant d’entrer en studio, nous avions répété avec soin, et tout s’est passé dans la bonne humeur, la musique est venue naturellement. » À écouter aussi, l’intro de Standing In The Rain (“Bang”, Atlantic), enregistré la même année avec le James Gang par Bolin : les premières secondes sonnent étrangement comme celles de Stratus.

7. To The Women In My Life

Hammer (piano).

Brève intro jouée par Hammer au piano et composée par Cobham pour sa mère, sa grand-mère et sa femme. Le joli thème “pré-échoïse” celui du morceau suivant.

8. Le Lis

Owens (bugle, trompette), Farrell (saxophone alto, flûte), John Tropea (guitare), Hammer (piano électrique, Moog), Carter (contrebasse), Cobham (batterie), Ray Barretto (congas). Solos : Hammer (Moog).

Deuxième morceau sans Sklar et Bolin, mais avec Hammer, qui signe un superbe solo de Moog. “Soft” et arrangé avec délicatesse, il fait penser à Carly & Carole de Deodato (“Prelude”, CTI), enregistré en septembre 1972 avec, déjà, John Tropea, Ray Barretto et Ron Carter (Deodato était aux claviers). Le plus “CTI” des morceaux de “Spectrum”.

9. Snoopy’s Search

Cobham (synthétiseur-batterie Moog).

Une petite minute de délire percussif qu’on jurerait jouée avec une gourmandise enfantine par un batteur qui avait un faible pour les compositions de Vince Guaraldi, l’auteur du thème des Aventures de Charlie Brown, dont Snoopy, le chien philosophe, était l’un des héros.

10. Red Baron

Bolin (guitare), Hammer (piano électrique), Sklar (basse électrique), Cobham (batterie). Solos : Bolin, Hammer.

Inspiré par Vince Guaraldi (d’où le titre et le morceau précédent, car Charlie Brown se battait souvent contre le Baron Rouge…), ce funk cool est aussi le morceau préféré de Cobham, qui joue avec la radicale économie des grands batteurs de James Brown. Sklar groove méchamment, et Bolin distille un solo piquant de single notes chantantes. Hammer maltraite sensuellement son Fender Rhodes. Quel dommage que ce groupe ne soit pas parti on the road…

11. All 4 One [Outtake]

Bolin (guitare), Hammer (piano électrique), Sklar (basse électrique), Cobham (batterie). Solos : Hammer, Bolin.

Une jam session féroce – tempo vertigineux ! – qui commence par un fade in et qui ne figurait pas sur le 33-tours original. Un bonus track qui n’apporte rien de bien décisif car, à en croire Cobham lui-même, « rien de bien mémorable n’a été gardé du côté des prises rejetées. Nous n’avions pas beaucoup de moyens ni beaucoup de temps pour enregistrer, et nous nous sommes donc concentrés sur le matériel nécessaire pour remplir le 33-tours, rien de plus ». Les admirateurs d’Hammer en ont tout de même pour leur argent…

Un disque d’influence

Trois reprises et un sample historique : “Spectrum” n’a pas seulement touché le grand public, mais aussi les musiciens, et non des moindres. Sélection.

Taurian Matador

Grover Washington, Jr., “Soul Box” (1973, Kudu).

Enregistrée trois mois avant celle de “Spectrum”, cette version de Red Baron – le morceau favori de Billy Cobham – est radicalement différente, et nettement plus longue. L’arrangement de Bob James (qui signe une étonnant solo de Fender Rhodes), avec force cuivres, cordes et bois, donne un côté plus “cinématique”, qui contraste avec la partie de batterie, très volubile, et elle-même tempérée par l’improvisation soulful du leader. Remarquable.

Safe From Harm

Massive Attack, “Blue Lines” (1991, Virgin).

« Mon frère, Wayne, était en train de travailler avec Michael Jackson dans les studios Larabee, à Hollywood. Un jour, Michael signala à Wayne qu’il venait d’entendre une version de Stratus, qui passait dans l’un des studios. Wayne m’a passé l’info, ainsi qu’à mon avocat, et un deal fut rapidement conclu. » Quel deal ? Avec Massive Attack, groupe de trip-hop de Bristol qui venait de sampler Stratus de façon assez habile pour créer l’une des chansons de leur premier album. Gros succès. Et découverte “passive” de ce groove phénoménal par une génération entière qui ignorait jusqu’à l’existence de Billy Cobham.

Red Baron

Marcus Miller, “M2” (2001, Dreyfus Music).

Red Baron par Marcus Miller, ou commen ajouter, sinon plus de groove (difficile…), encore plus coolitude funky à un morceau qui, pourtant, n’en manquait pas. Miller avait quatorze ans quand “Spectrum” paru : nul doute que ce jeune prodige de la basse l’apprit très vite par cœur – savait-il cependant que Lee Sklar était blanc ? (On lui demandera la prochaine fois.) Avec Maceo Parker, Fred Wesley (pour insister sur le “James Brown Touch” du morceau), Kenny Garrett et un trio de cordes joliment arrangé. Le luxe, toujours le luxe. À voir sur You Tube : une version live du Billy Cobham / George Duke Band enregistrée juillet 1976 au festival de Montreux avec John Scofield à la guitare, plus “tommybolinien” que “scofildien”…

Stratus

Jeff Beck, “Performing This Week… Live At Ronnie Scott’s” (2007, Eagle Records).

Le plus grand guitariste de “ rock mais pas que” a ajouté Stratus à son répertoire depuis le milieu des années 2000, rendant ainsi un double hommage : à Tommy Bolin et à un disque qu’il connaît par cœur. Il va sans dire que le groove, ici prodigué par le duo Vinnie Colaiuta (batterie)/Tal Wilkenfeld (basse), lui autorise de ces pirouettes d’oiseau rare dont il a le secret. Magnifique. Pour info, Prince-le-guitariste joue aussi régulièrement Stratus sur scène, comme l’été dernier au New Morning (Paris)…

Tommy Bolin, l’étoile filante

Tommy Bolin n’avait peut-être pas le génie absolu d’un de ses modèles, Jimi Hendrix, mais sa contribution à “Spectrum” l’a élevé pour toujours au niveau des plus grands.

C’est parce qu’il voulait jouer une musique plus accessible que celle du Mahavishnu Orchestra et axée sur le groove que Billy Cobham n’a pas hésité longtemps avant d’engager Tommy Bolin, alors inconnu au bataillon des jazzfans – et à peine plus connu par celui des rockfans… Son jeu direct, instinctif, sensuel et brut à la fois, fit merveille. Né le 1er août 1951 à Sioux City dans l’Iowa, ce gamin rebelle qui n’a jamais voulu se couper les cheveux – ce qui lui a valu son renvoi de l’école – ne citait que trois infuences majeures : Jimi Hendrix, Carl Perkins et Django Reinhardt.

Encore teenager, il s’installe à Denver, dans le Colorado, et décroche quelque gigs, dont un avec Lonnie Mack, auprès duquel il fait ses classes. Puis il fonde son premier groupe sérieux, Zephyr, avec lequel il enregistrera deux albums. Le plus satisfisant ? “Going Back To Colorado”, mélange hésitant/détonnant de rock, de blues et de jazz.

Puis c’est l’aventure Energy, qui le rapproche du flûtiste Jeremy Steig, un temps membre de ce groupe qui ne décrochera jamais un contrat d’enregistrement (seuls des bandes privées ont depuis été publiées). Dommage, car Energy portait bien son nom, et servait souvent de backing band aux bluesmen en tournée dans le Colorado, tels John Lee Hooker, Don Sugarcane Harris ou Albert King, qui eut à son tour une influence certaine sur le jeune Bolin.

Sur les conseils de Jeremy Steig, Bolin finit par tenter sa chance à New York. Les démos qu’ils enregistrent ensemble avec Jan Hammer, Gene Perla et Billy Cobham ne deviendront jamais un vrai disque, mais Cobham invite donc Bolin aux séances de “Spectrum”. En trois jours, le guitariste, sans doute jamais aussi bien entouré, donne le meilleur de lui-même et aligne des chorus qui aujourd’hui encore n’ont rien perdu de leur pouvoir de fascination (celui de Quadrant 4 notamment).

Mais si les “free sons” et les frissons de l’improvisation le transportent, ce garçon aime au moins autant le rock’n’roll. Et devient le guitariste du James Gang puis, en 1975, de Deep Purple, où il succède au légendaire Ritchie Blackmore – musicalement, il s’en tirera avec les honneurs (au moins en studio), mais son image et son style surprirent plus d’un heavy rock lover…

Parallèlement, Epic publiera deux albums solos, les superbes “Teaser” et “Private Eyes”. Ses improvisations dans Marching Powder, Post Toastee ou Crazed Fandango (un inédit des séances de “Teaser”, avec Michael Brecker, David Sanborn et Narada Michael Walden) laissent un goût amer à ses admirateurs : si les excès du rock’n’roll circus ne l’avaient pas emporté prématurément – il meurt le 4 décembre 1976 à Miami suite à une surdose fatale –, nul doute que ce musicien exceptionnel aurait continué de marquer de son empreinte l’histoire de la guitare post-hendrixienne. Restent malgré tout quelques inoubliables flashes électrisants à écouter en boucle (cf. notre playlist) et, bien sûr, “Spectrum”, qu’un certain Jeff Beck, grand admirateur de Bolin, emporterait bien sur une île déserte…

PLAYLIST TOMMY BOLIN

1. Sister Andrea

Tommy Bolin : “From The Archives – Volume One” (1971, RPM).

2. Showbizzy

Zephyr : “Going Back To Colorado” (1971, Warner Bros.).

3. Hok-O-Hey

Tommy Bolin : “Energy” (1972, Tommy Bolin Archives, Inc.).

4. Standing In The Rain

James Gang : “Bang” (1973, Atlantic).

5. Bolin/Paice Jam

Deep Purple : “Come Taste The Band – 35th Anniversary Edition” (1975, EMI).

6. Golden Rainbows

Alphonse Mouzon : “Mind Transplant” (1975, Blue Note).

7. Crazed Fandango

Tommy Bolin, “From The Archives – Volume One” (1975, RPM).

8. Marching Powder

Tommy Bolin : “Teaser” (1975, Epic).

9. Homeward Strut

Tommy Bolin : “Teaser” (1975, Epic).

10. Post Toastee

Tommy Bolin, “Private Eyes” (1976, Epic).

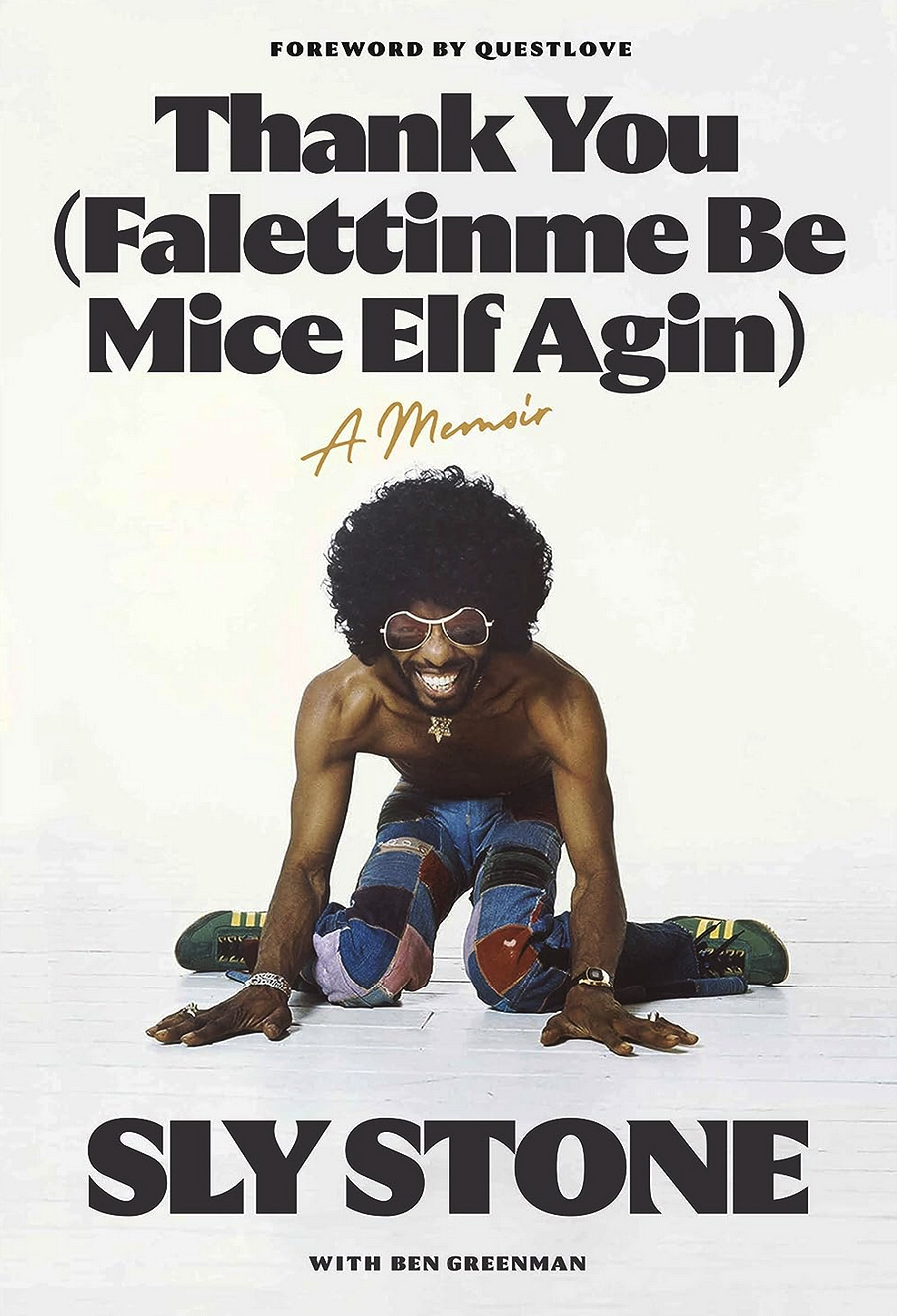

Nous avons lu l’autobiographie de Sly Stone. Compte-rendu d’un livre essentiel.

Par Fred Goaty

Ainsi, Sly Stone, l’un des derniers génies (sur)vivants sur cette terre, vient de publier son autobiographie. Elle porte le même titre que l’une de ses plus célèbres chansons, celle qui entre Papa’s Got A Brand New Bag de James Brown et Kiss de Prince forme un triangle parfait, aux pointes éternellement vives : Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin).

Pour l’instant, elle n’est disponible qu’en anglais. Sera-t-elle traduite en français dans un avenir proche ? On en doute, hélas. (On compte cependant sur les Éditions Allia, qui en 2000 avaient publié Sly Stone : le mythe de Staggerlee de Greil Marcus.)

Alors n’attendez pas, plongez-vous à cœur perdu – il n’en battra que plus fort – dans ces 300 pages qui reflètent parfaitement l’homme et la musique de Sylvester Stewart, alias Sly, Sly Stone : elles sont tour à tour poétiques, brumeuses, édifiantes, touchantes, psychotropes, sardoniques, mystérieuses, et pour tout dire fascinantes. Et magnifiquement écrites, avec l’aide, qu’on imagine aussi précieuse que décisive, de Ben Greeman.

« Life is a record. But where do you drop the needle ? »

Si vous espérez moult détails sur l’enregistrement des chefs-d’œuvre qui font l’inaltérable richesse de la discographie de Sly et de sa Family Stone, optez plutôt pour Sly And The Family Stone, A Oral History de Joel Selvin (Avon Music, 1998). Mais, malgré tout, ne passez pas, surtout pas à côté de ce livre, souvent très proche, dans le ton, de l’autobiographie de Miles Davis (que Sly, vu son amour du jazz, évoque plus d’une fois). Sly ? Humble mais determiné, habité vingt-quatre heures sur vingt-quatre par la musique, sûr de son influence : « Norman Whitfield had moved on from Classic Motown to what people were calling “psychedelic soul”. It sounded familiar : cloud mine. »

Sa vision du monde était définitivement en Noirs & Blancs, c’était non négociable, n’en déplut aux Black Panthers : « Music didn’t have a color. All I could see was notes, styles, and ideas » (ça, c’était Sly le DJ de la radio KSOL qui parlait : le leader de la Family Stone porta le même message, celui d’un créateur hors norme, d’un musicien philosophe, tranquillement rebelle. Merci pour tout, Sly.

Le 1er octobre 1991, Prince sortait son treizième album, “Diamonds And Pearls”, majoritairement enregistré avec son nouveau groupe, The New Power Generation. Le voici réédité pour la première fois, en version “Super Deluxe” notamment. Visite guidée.

Par Fred Goaty

Breaking news ! Le génial cri primal en ouverture de Gett Off n’était pas poussé par Prince mais par Rosie Gaines !

« Woooaaat ?! »

Moi qui depuis tout ce temps croyais que c’était le natif de Minneapolis, eh bien non !

C’est de la bouche de la native de Pittsburg qu’il était sorti, tandis, d’après l’ingénieur du son Steve Noonan, « qu’elle improvisait à la fin de la chanson, et je crois que c’a été pitché, un peu plus bas ou plus haut, je ne sais plus, j’ai oublié. Je ne crois pas que ç’aurait dérangé Prince que je vous dise ça. Je pense qu’il aurait été disposé de rendre à César ce qui appartient à César ». [Hmm, rien n’est moins sûr, mais passons.]

Si notre visite guidée de la réédition “Super Deluxe” de “Diamonds And Pearls” de Prince & The N.P.G. commence par cette petite révélation (j’imagine que quelques harcdore fanatics le savaient déjà…), c’est pour souligner la richesse éditoriale du livret de plus de 100 pages qui accompagne le coffret “Super Deluxe”. En huit chapitres, on replonge dans cette énième nouvelle période créative de Prince marquée, comme chacun sait, par l’avènement officiel de The N.P.G., le groupe flambant new de Prince, majoritairement constitué de musiciens de Minneapolis : le batteur Michael Bland, le claviériste Tommy Barbarella, les danseurs Tony Mosley, Damon Dickson, Kirk Johnson et son ami d’enfance le bassiste Sonny Thompson. Le guitariste Levi Seacer, Jr., seul rescapé du groupe précédent, et la claviériste et chanteuse Rosie Gaines étant quant à eux originaires de la Bay Area.

THE GOOD BOOK

Attardons-nous d’abord sur “He taught everyone you can never make too much music”, la préface de Chuck D, le leader de Public Enemy, qui souligne avec des mots simples et forts l’entrée réussie de Prince dans le monde du hip-hop – quelle meilleure caution que la sienne ? –, pourtant critiquée, voire sévèrement bashée en son temps. On vous laisse découvrir ses arguments.

Page 10, dans le passionnant chapitre “If it ain’t from Minneapolis, it ain’t shit”, Andrea Swensson revient façon histoire orale sur la manière dont chaque musicien fit son entrée au sein du N.P.G. [Note personnelle : on n’est pas peu fier que Michael Bland nous ait confié dès 2021 en exclusivité pour Jazz Magazine quelques anecdotes sur la façon dont Prince travaillait, sans parler de la belle histoire de son embauche, confiée en off à votre humble serviteur il y a plus de vingt ans à Minneapolis, mais pardon, je m’égare.]

Dans le chapitre suivant, “Prince worked his ass off to make this happen. And it’s happening. What could be better ?”, Jason Draper, qui avait pourtant méchamment dézingué “Diamonds And Pearls” dans son livre Prince Life & Times paru en 2008 (le Prince Estate n’est pas rancunier !), a ravalé sa bile et revient en mode enquête sur tout ce qui du côté artistique, marketing et promotion avait précédé et accompagné la sortie du disque. Les anecdotes liées à la sortie en catimini du désormais rarissime maxi 45-tours de Gett Off pressé à 1500 exemplaires (bientôt réédité ! ne manquez pas le prochain Record Store Day !) et du making of de la fameuse pochette hologramme (la première rencontre avec le directeur artistique Jeff Gold est un grand moment) sont savoureuses, sans oublier ce concert dans le patio des bureaux de Warner Bros. à Burbank, digne, dit-on, de la perf’ mythique des Beatles sur le toit d’Apple Corps à Savile Row.

Le chapitre que les fans vont dévorer est évidemment la “sessionography” rédigée par le grand expert Duane Tudahl, “I’ve got grooves and grooves up on the shelf”, qui détaille une à une les treize chansons de l’album original et, bien sûr, tous les inédits. Il commence par une citation de Prince : « All my last records… have been connected to films. This is just my music. » Là encore, les anecdotes et les détails qui laissent rêveur ne manquent pas. Nous vous laissons le soin de les découvrir, non sans modestement donner notre avis, plus bas, sur cette profusion de diamants et de perles. Le bref chapitre “Did U ever stop 2 wonder”, signé KaNisa Williams, animatrice des sites muse2thepharaoh.com et darlinnisi.net (« My mission is to be a purple signal boost as it relates to self-reflection through the legacy of Prince Rogers Nelson ») n’échappe pas à quelques clichés (« All works of Prince can be read on multiple levels ») et captivera sans doute un peu moins ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue de Shakespeare.

Dans “Make the rules, then break them all cuz u are the best” (les paroles de Prince sont décidément bien pratiques pour titrer), Duane Tudahl revient raconter la génèse du concert exceptionnel – inclus dans le blu-ray du coffret – donné par Prince le 11 janvier 1992 dans son club, le Glam Slam de Minneapolis. Deux pages plus loin, dans “Dearly beloved, we are gathering here today to get through this thing called soundcheck”, il en fait de même pour le show Special Olympics donné au Metrodome le 20 juillet 1991, sans oublier le soundcheck, donc, la veille (les deux figurent aussi dans le blu-ray, qui contient aussi l’intégralité du DVD “Diamonds And Pearls Video Collection avec, notamment, les clips de Cream, Diamonds And Pearls, Gett Off, Willing And Able…).

Enfin, avec “Everything U’ll look 4, U’ll find”, l’universitaire De Angela L. Duff signe un dernier chapitre qui n’apporte rien en regard des précédents, revenant sans qu’on sache vraiment pourquoi sur ses chansons préférées de “Diamonds And Pearls” et, surtout, sans rien dire de bien original ni de bien passionnant.

PARTY LIKE IT’S 1991

Et la musique dans tout ça ? Elle est comme de coutume au cœur du coffret “Super Deluxe”, est c’est pour elle que depuis la mort de Prince on attend fébrilement ces objets-disques. Nous vous autorisons à nous quitter dès maintenant si vous souhaitez ne rien savoir et attendre tranquillement la date fatidique du 27 octobre. (Cela nous ferait cependant beaucoup de peine si vous décidiez de vraiment le faire.)

Sinon, commençons notre petite visite en rééditant l’entrée “Diamonds And Pearls” que nous avions rédigée pour Prince, le dictionnaire, ouvrage d’avant le 21 avril 2016 coécrit avec Christophe Geudin. Voilà ce que nous disions :

« Bien qu’il figure parmi les plus grands succès commerciaux de Prince, “Diamonds And Pearls” fait souvent office d’album mal-aimé dans sa pléthorique discographie. Considéré comme « trop accessible », voire « très commercial » par celles et ceux qui firent de Prince leur héros dès le milieu des années 1980, cet album est pourtant plus riche et profond qu’il n’y paraît. Si les Prince lovers de la première heure éprouvent quelque réticence à s’identifier à “Diamonds And Pearls”, c’est certainement parce que Prince y scelle d’un côté sa rupture – temporaire – avec l’univers sonore singulier et bigarré qui fit le sel de ses magnum opus des années 1980, et de l’autre son union, plus ou moins contre-nature, avec le hip-hop, qui commence à truster le sommet des hit-parades. Avec ce disque plus formaté, au son globalement plus poli, Prince change en quelque sorte de maquillage. D’aucuns ne le reconnaissent plus. Ses nouvelles chansons – enfin, pas toutes… – sonnent à la fois plus nature et plus mature, et cherchent peut-être à séduire un auditoire qui n’aurait pas forcément appris par cœur ses disques précédents. Ainsi la chanson titre, ballade rococo aux charmants atours mélodiques ; mais aussi Cream, habile démarquage du Bang a Gong (Get it on) de T-Rex propulsé par une simplissime et maousse partie de batterie de Michael Bland ; ou encore Money Don’t Matter 2 Night, bel hybride pop soul mélodique qui se fait l’écho de la première guerre du Golfe, sont à même de toucher le plus grand nombre.

Prince n’est évidemment plus aussi novateur que dans les années 1982-1987, et l’on pourrait même dire qu’il s’embourgeoise un peu avec sa nouvelle collection de diamants. Ce serait oublier quelques perles noires qui bruissent de toutes ses racines afro-américaines. Gett Off d’abord, plan d’invasion sexuelle mené à coups de beats impudiques et précédé d’un cri suraigu désormais entré dans l’histoire. Le chant lubrique de Prince, le contrechant puissant de Rosie Gaines et le rap macho de Tony Mosley tournent comme un sacré manège à trois. En prime : la flûte volage d’Eric Leeds, des crissements synthétiques et dissonants comme on entendait alors dans les disques de Public Enemy, et le premier sample* ostentatoire de Prince, Mother Popcorn de James Brown. Daddy Pop ensuite, magnifique exercice de style à la Sly & The Family Stone. Et n’oublions pasWilling And Able et Walk Don’t Walk : la première bénéficie de la participation des Steeles, groupe vocal, familial et gospel de Minneapolis dont l’une des sœurs, Jevetta, est connue pour avoir interprété Calling You, la chanson du film Bagdad Café. [La version de Willing And Able qui figure sur “Diamonds And Pearls” est très réussie, mais celle du DVD du même nom, plus acoustique, l’est encore davantage, et Prince y chante et danse comme un demi-Dieu.] La seconde, non moins gospellisante et positive, évoque encore l’héritage de Sly & The Family Stone. Son refain « Sha-na-na-na-naaaa » sur fond d’embouteillage et de klaxons est assez irrésistible. Enfin, Live 4 Love, rock groovy et sombre, cinématique, incarné par un Prince habité : dans son chant et ses cris, l’inquiétude le dispute à la colère, et c’est impressionnant. Tout autant que le bref chorus rappé de Tony Mosley, auquel Prince laisse d’ailleurs beaucoup – trop ? – d’espace tout au long du disque.

En revanche, on se serait bien passé du jazzy nunuche Strollin’, remake maladroit du Oh Lori des Alessi Brothers. Quant à Thunder, Push et Insatiable, elles n’auraient dû faire office que d’excellentes faces B, et Jughead rester un inédit qui aurait bien fini par être piraté. Mais les CD singles avaient depuis déjà longtemps pris la place des 45 tours, et comportaient plus souvent des remixes que des inédits… Pour autant, malgré ses quelques longueurs et autres semi-ratages, “Diamonds And Pearls” est un disque essentiel qui mérite qu’on s’y attarde, car il célèbre la tranquille créativité d’un leader qui, pour la première fois, joue sur disque la carte collective, laissant son N.P.G. s’exprimer to the max. Peut-être avait-il déjà songé au slogan qu’il allait utiliser lors de sa tournée Musicology, en 2004 : “Real music for real music lovers*.” » [*Le slogan était en réalité “Real music by real musicians”… Lapsus !]

Comme, j’espère, Jason Draper quand il rouvre son livre de 2008, je ne suis plus tout à fait d’accord avec mon alter ego(aty) de 2010 quand je me relis. Rien à redire ni à retrancher sur ce que j’aime, mais je regrette le terme « nunuche » pour Strollin’ (que j’avais comparé à Oh Lori des Alessi Brothers pour le simple plaisir de mentionner ce duo haï par la Police du Rock) ; quant à Insatiable et Push, elles sonnent bien mieux à mes oreilles, aujourd’hui, que d’« excellentes face B ». Passons. Car j’imagine que si vous êtes toujours en train de lire cet article, vous n’avez pas besoin qu’on revienne sur les treize chansons originales de “Diamonds And Pearls”, ni même sur les remixes et les faces b d’époque (Horny Pony, Call The Law…), mais bien sur les trente-trois vault tracksinédites distillées en trois temps (Part 1, 2 et 3) que nous avons pris la liberté de réorganiser à notre guise pour vous livrer quelques impressions, après moult écoutes répétées.

DITES 33

Commençons d’abord par les vault tracks qu’on dira intimement liées à l’album original puisque ce sont des mix, des prises alternatives ou des versions longues destinées à des maxi 45-tours ou des CD singles jamais parus. J’ai nommé :

Diamonds And Pearls (Long Version)

Insatiable (Early Mix)

Live 4 Love (Early Version)

Cream (Take 2)

Daddy Pop (12 Mix)

Horny Pony (Version 2)

Thunder Ballet

Si je ne suis plus d’accord avec mon moi de 2010 (cf. plus haut) à propos d’Insatiable, c’est à cause, ou plutôt grâce à ce Early Mix enfin révélé officiellement (soyons honnêtes : une bonne partie des trente-trois inédits circulent “sous le manteau” depuis des lustres…) et qui surpasse allégrement la VO. Diamonds And Pearls (Long Version), Daddy Pop (12 Mix), Horny Pony (Version 2) et Thunder Ballet (qui n’est pas un nouveau modèle d’aspirateur Dyson mais la BO d’une cassette VHS de 1994) ne passeront sans doute pas en boucle chez la majeure partie des prinçolâtres. En revanche, la Take 2heavy pop de Cream vaut son pesant de fat groove, et Live 4 Love (Early Version) devrait probablement vous captiver (pour une raison précise, voir plus bas).

Dans ce coffret “Super Deluxe” dont nous continuons la visite guidée – vous êtes encore là ? – se cache aussi le sequel d’un des premiers projets post-mortem supervisés par le Prince Estate, “Originals”. Car en regroupant les treize chansons suivantes…

Pain

My Tender Heart

Trouble

Skip To My You My Darling

Open Book

Hold Me

Martika’s Kitchen

Spirit

Don’t Say You Love Me

Get Blue

Tip O’ My Tongue

The Voice

Standing At The Altar

…on pourrait assembler un “Originals 2” d’excellent facture, car Pain a été créée par Chaka Khan, My Tender Heart et Trouble par Rosie Gaines, Skip To My You My Darling, Open Book et Hold Me par Jevetta Steele, Martika’s Kitchen, Spirit et Don’t Say You Love Me par Martika, Get Blue par Louie Louie, Tip O’ My Tongue par El De Barge, The Voice par Mavis Staples et Standing At The Altar par Margie Cox – oui, Prince écrivait et composait beaucoup pour les autres, mais prenait soin, la plupart du temps, d’enregistrer sa propre version. Trois chansons de notre “Originals 2” imaginaire figurent dans mon Top 10 de ce coffret qui vous sera révélé à la fin de cet article. Patience.

Continuons en piochant façon random dans notre coffret à diamants et à perles. Si vous viviez à Minneapolis au début des années 1990, vous aviez peut-être entendu Glam Slam ’91 à la radio ou dans la boîte de nuit princière du même nom. Glam Slam ’91 préfigure certains passages de Gett Off dans sa version Houstyle. Dans le même esprit, le sympathique The Last Dance (Bang Pow Zoom And The Whole Nine) est une sorte de prequel de Jughead (et de Horny Pony aussi) ; c’est soir de fête, ou plus précisément de bloc party à MPLS, hip-hop à tous les étages, avec la touche ludico-princière de rigueur. Idem pour Something Funky (This House Comes) [Band Version] et pour l’amusant, quoique moyennement subtil Work That Fat, sorte d’exercice de style basé sur l’insurpassable The Humpty Dance de Digital Underground – ne manquez pas dans le chapitre “If it ain’t from Minneapolis, it ain’t shit” l’anecdote narrée par Tony M. à ce propos. La version de Work That Fat est exactement la même version qui circule depuis plus de vingt ans sur des CD bootlegs et ne constituera donc pas une grande surprise pour les fans qui fréquentaient le Marché aux Puces de Saint-Ouen dans les années 1990 et avaient leurs habitudes au stand de Daniel.

Comment ça, « Ah non, Schoolyard et Letter 4 Miles on les connaît par cœur aussi ! » Tss, tss, pas tout à fait. La version de Schoolyard est plus longue que celle qui circule depuis des années. Quant à l’instrumental Letter 4 Miles enregistré par Prince en duo avec Michael Bland le 30 septembre 199, deux jours après la mort de Miles Davis, il sonne bien différemment (voir plus bas).

Sachez enfin que Streetwalker a été écrit et composé par Rosie Gaines, qu’Alice Through The Looking Glass (dont il existe une version chantée par Sheila E.) vous est sans doute presque familière puisqu’elle tourne sur les plateformes de streaming depuis plusieurs semaines, que Lauriann a été enregistrée à Tokyo en septembre 1990, qu’Hey U était destinée à Margie Cox (qui a enregistré sa propre version, inédite à ce jour) ; qu’I Pledge Allegiance To Your Love est un blues qui n’aurait pas été de trop dans “The Vault… Old Friends For Sale”, et que Darkside et Blood On The Sheets sont indissociables – vous allez bientôt comprendre pourquoi.

VRAIMENT TOP

Et voici donc pour terminer cette visite guidée nos douze morceaux favoris de la réédition “Super Deluxe” de “Diamonds And Pearls”. [ATTENTION SPOILER]

Schoolyard

Pourquoi Schoolyard ? Parce qu’on peut regretter que cette chanson aux paroles amusantes, coquines et, fait rare, très personnelles (la « Cari » de « seulement 14 ans » qui en est l’héroïne est mentionnée dans l’autobiographie inachevée de Prince, The Beautiful Ones) n’ait pas figuré dans “Diamonds And Pearls”, comme c’était prévu au départ. Enregistrée en juillet 1990, elle dégage quelque de joyeux, de jubilatoire même, bien calée sur son groove pétillant, illuminée par ses chœurs tout en allégresse churchy, les contrechants de Rosie Gaines et cet orgue, aaah, cet orgue. Bref, Schoolyard est une grande outtake de Prince.

Pain

La VO princière n’a que peu à voir avec celle – magnifique – enregistrée par Chaka Khan pour “Dare You To Love Me”, l’album jamais paru auquel Meshell Ndegeocello avait activement participé. Pain façon Chaka Khan fut cependant publiée dans le CD de la série TV “Living Single” en 1997 (avec Meshell à la basse, Joshua Redman au saxophone, Gene Lake à la batterie…). Celle de Prince est une sacrée révélation, un bijou à l’orient rare, avec un riff de piano à la Roy Ayers que vous n’êtes pas prêt d’oublier, un groove souple et puissant prodigué par Michael Bland, la voix prégnante de Rosie Gaines en effet miroir de celle de Prince. Diamant ou perle ? Les deux !

Live 4 Love (Early Version)

Pourquoi cette Early Version de Live 4 Love ? Parce que d’emblée, on se dit qu’on la connaissait déjà, cette version un rien plus gloomy de la dernière chanson de “Diamonds And Pearls”. Mais non. Le mix est différent, et Tony M. n’est pas là ; Prince chante avec plus de retenue, de fragilité, et c’est lui-même qui rappe le texte écrit par le rappeur (« C’est le jour et la nuit », précise ce dernier dans le livret). Chaque nouvelle écoute de cette version de Live 4 Love la rend toujours plus touchante.[Bon, on est entre nous, pas un mot à l’Estate, mais je me demande quand même si je n’aime pas encore plus la version non-autorisée du bootleg de 1999, “H2O”…]

Cream (Take 2)

Pourquoi cette Take 2 de Cream ? Parce que ces coffrets “Super Deluxe” sont aussi faits pour ça : se retrouver au cœur de la création, assister au work in progress. Cette version de Cream enregistrée le même jour – le 3 décembre 1990 – que celle que le monde entier, ou presque, connaît par cœur, est plus brute de décoffrage, plus rough ; sans les contrechants de la VO, elle sonne comme Peach avant l’heure, et le son énormissime de la batterie de Michael B., qui dans l’intro donne l’impression d’écraser la cloche jouée par Kirk Johnson sur une boîte à rythme (une TR-808 si vous voulez tout savoir) – ne laisse pas d’impressionner. Tout autant que cette fausse fin… « 1, 2, 3, come on ! »

Open Book

Pourquoi Open Book ? Parce que même si l’on connaît depuis trente ans la version de Jevetta Steele (produite par Levi Seacer, Jr.) de ce mid tempo soul coécrit par Prince, Martika et Levi Seacer, Jr., Prince arrive à nous vamper avec la sienne, via ses chœurs façon voix démultipliées, ce beat simple et accrocheur, ces accords de synthés brumeux et cette partie de piano lumineuse. Pas de NPG ici, Prince en mode one man band. Et cette voix…

Something Funky (This House Comes) [Band Version]

Cette Band Version de Something Funky (This House Comes) aurait tout à fait pu figurer dans le légendaire CD du New Power Generation, “Gold Nigga” : Tony M., encensé par Chuck D. dans sa préface, est en feu ! (Nous aussi on aime bien Tony M., on trouve qu’il a injustement été vilipendé par ceux qu’on n’appelait pas encore les haters ou les trolls au début des nineties.) Et puis plus de sept minutes de New Power Generation « in max attack », ça ne refuse pas. Et on attendait une bonne version studio de Something Funky (This House Comes) depuis qu’on l’avait découverte en intro d’un des concerts donnés par Prince à Rock In Rio II… [Quel dommage, cela dit, que le coffret ne contienne pas la délirante et puissante outtake de plus de huit minutes rappée par Tony M., avec des contrechants incendiaires de Rosie Gaines, The Flow…]

Darkside / Blood On The Sheets

Pour la première fois, un peu à la manière des coffrets consacrés à certains musiciens de jazz, les spéléologues en chef du Vault princier ont exhumé deux versions différentes du même morceau, mettant ainsi en lumière la manière dont Prince travaillait en studio. Darkside a été enregistré le 4 septembre 1990, Blood On The Sheets le 31 janvier 1991 le même jour que Something Funky (This House Comes) et Hold Me. Ces « jams sous contrôle » (dixit Levi Seacer, Jr.) ont donc donné naissance à deux instrumentaux. Le premier sonnant effectivement comme une jam où l’on entend Prince diriger ses musiciens en donnant des consignes (et nous revoilà au cœur de la création), dont la plus amusante est la première, adressée à Michael Bland (surprise). Darkside est très rock et préfigure What’s My Name. Blood On The Sheets (quel étrange titre…) sonne en revanche moins comme une jam que comme une chanson sans paroles. À en croire les liner notes de Duane Tudahl, Prince avait essayé de poser son chant, mais laissa finalement tomber l’affaire. Blood On The Sheets est donc une magnifique chanson sans paroles, inachevée, sertie d’un solo de guitare incendiaire.

Get Blue

On vous entend déjà les ami.e.s : « Quoi, Get Blue, que Prince avait filée à Louie Louie ?! Sérieux Fred, c’est vraiment bien ? »Oh que oui c’est vraiment bien. C’est même tout à fait magnifique. « Bi, elle, iou, aïe, blou » (on vous la fait phonétique). Prince chante comme un demi-Dieu (demi, car heureusement pour nous il reste à hauteur d’homme), comme si cette love song triste et bleue n’était destinée à nul autre que lui. D’ailleurs, pourquoi, mais pourquoi ne l’a-t-il pas gardée pour lui ?! Quant à ce solo de piano improvisé au beau milieu de la nuit (Prince a terminé Get Blue à pas d’heure…), c’est une leçon de savoir-faire mélodique.

Trouble

On n’ira pas jusqu’à dire que Trouble aurait dû figurer dans le track listing final de “Diamonds And Pears” – quoique –, mais ce funk spectaculaire, puissant et so nineties composé par Rosie Gaines aurait largement mérité le privilège d’être une bonus track de CD single, ou une face b de maxi 45-tours si vous préférez. Au chant, Prince donne tout, passe en revue ses gimmicks favoris, falsetto gospellisant, chantés-parlés, interjections funky, petits cris et tutti quanti – « Donnez-moi un autre micro, j’ai fini le mien », aurait-il dit à la fin de la première prise (on plisante). En tout cas : « Never give up, never give up once U got troubles, who oh oh oooh », ok ?

Standing At The Altar

Vous connaissez forcément la version chantée par Margie Cox dans la compilation “1-800 New Funk” parue en 1994 – mais si, vous vous souvenez, à l’époque où la question récurrente des moins-fans-que-vous posaient toujours la mêmes questions narquoises : « Il fait toujours des disques Prince ? Et c’est vrai qu’il s’appelle plus Prince, comme le France, ah ah ah ? ». Tel que je vous connais, vous avez même le CD single de Standing At The Altar avec l’Extended Version, pas vrai ? Si vous aimiez cette chanson, vous l’aimerez encore plus – no offense dear Misses Cox – interprétée par Prince. Standing At The Altar, d’après Steve Noonan, « n’allait pas vraiment à Prince, à sa marque ». Ah bon ?! Il nous semble bien présomptueux ce Steve (avait-il branché quelque sonde dans le cerveau du génie de Minneapolis à l’insu de son plein gré ?), car à l’entendre habiter cette chanson gravée le 23 juin 1991 comme s’il était chez lui, on se dit qu’il l’avait bien fait sienne avant, finalement, de l’abandonner.

Letter 4 Miles

Miles Davis, l’homme en mouvement perpétuel, nous a laissés figés le 28 septembre 1991, et d’aucun.e.s ne s’en sont toujours pas remis. Deux jours plus tard – la veille de la sortie de “Diamonds And Pearls”… –, pour honorer sa mémoire, Prince grava à Paisley Park un instrumental mélancolique et bleu qu’il baptisa spontanément Miles Is Not Dead, puis, après réflexion, Letter 4 Miles. Michael Bland était à la batterie, le boss aux claviers. Letter 4 Miles, c’est du jazz façon Prince ; on songe à certains morceaux enregistrés quelques années plus tôt avec Madhouse, en duo avec le saxophoniste Eric Leeds. On croyait connaître par cœur Letter 4 Miles depuis des lustres puisqu’il figurait déjà dans divers CD pirates des années 1990, tel le “Volume 4” de la légendaire série “The Work”, pour ne pas la nommer. Erreur ! La version du coffret est sertie d’arrangements de cuivres “henrymanciniesqques” signés… Michael Bland (avec l’aide de Mike Nelson des Horn Heads) et calqués sur ses relances et ses pêches. Émotion.

I Pledge Allegiance To Your Love

Quittons-nous – momentanément, car d’autres morceaux frappent déjà à la porte de notre Top 12 – avec ce blues classieux à la B.B. King enregistré le même jour que Sweet Baby, le 1er octobre 1991, le jour de la sortie de “Diamonds And Pearls”. Nul doute, donc, qu’il pensait déjà au successeur de l’album qui vient de se faire coffret, l’innommable “O+>” dont on ne savait pas encore que, paradoxalement, il portait le nouveau nom de Prince. Mais c’est une autre histoire…

ÉPILOGUE 1

1991, c’était l’année, entre autres, de “Nevermind” de Nirvana, “Laughing Stock” de Talk Talk, “The Best Band You Never Heard In Your Life” et “Make A Jazz Noise Here” de Frank Zappa, “Blue Lines” de Massive Attack, “Loveless” de My Bloody Valentine, “The Low End Theory” de A Tribe Called Quest, “De La Soul Is Dead” de De La Soul, “Black Science” de Steve Coleman And Five Elements et, last but not least, de “Dangerous” de Michael Jackson, sorti à peine deux mois après “Diamonds And Pearls”. Les places étaient chères dans le Discman, mais “Diamonds And Pearls” avait la sienne – de choix évidemment.

“Diamonds And Pearls” est un disque important, attachant, moderne, accessible et sophistiqué à la fois, mainstream, certes – cela dit, comparé à celui de 2023, le mainstream de 1991 paraît presque avant-gardiste ! –, mais bien plus osé qu’il n’y paraît. Ce magnifique coffret “Super Deluxe” permet de mesurer à quel point ce créateur insatiable ne se reposait décidément jamais sur ses lauriers.

ÉPILOGUE 2

Et là vous vous dites : « Mais pourquoi ne parle-t-il pas du concert filmé au Glam Slam en janvier 1992 figurant aussi dans le coffret “Super Deluxe” ?! » Le son étant déjà disponible depuis plusieurs jours sur les plateformes de streaming au moment où j’écris ces lignes, j’imagine que, comme moi, vous l’écoutez déjà en boucle. Vivement les images !

ÉPILOGUE 3

J’avais oublié, dans le clip de Cream, cette scène amusante où l’on voit un reporter s’approcher de Prince et lui poser cette question : « Prince, vous considérez-vous comme un Mozart des temps modernes ? » Et l’intéressé de répondre sans hésiter : « Oui. »

Photos : © Paisley Park Enterprises / Randee St. Nicholas.