Jack Dejohnette est mort

La nouvelle circulait ce matin, d’abord incertaine, suscitant l’incrédulité, puis hélas confirmée : le grand batteur Jack Dejohnette n’est plus.

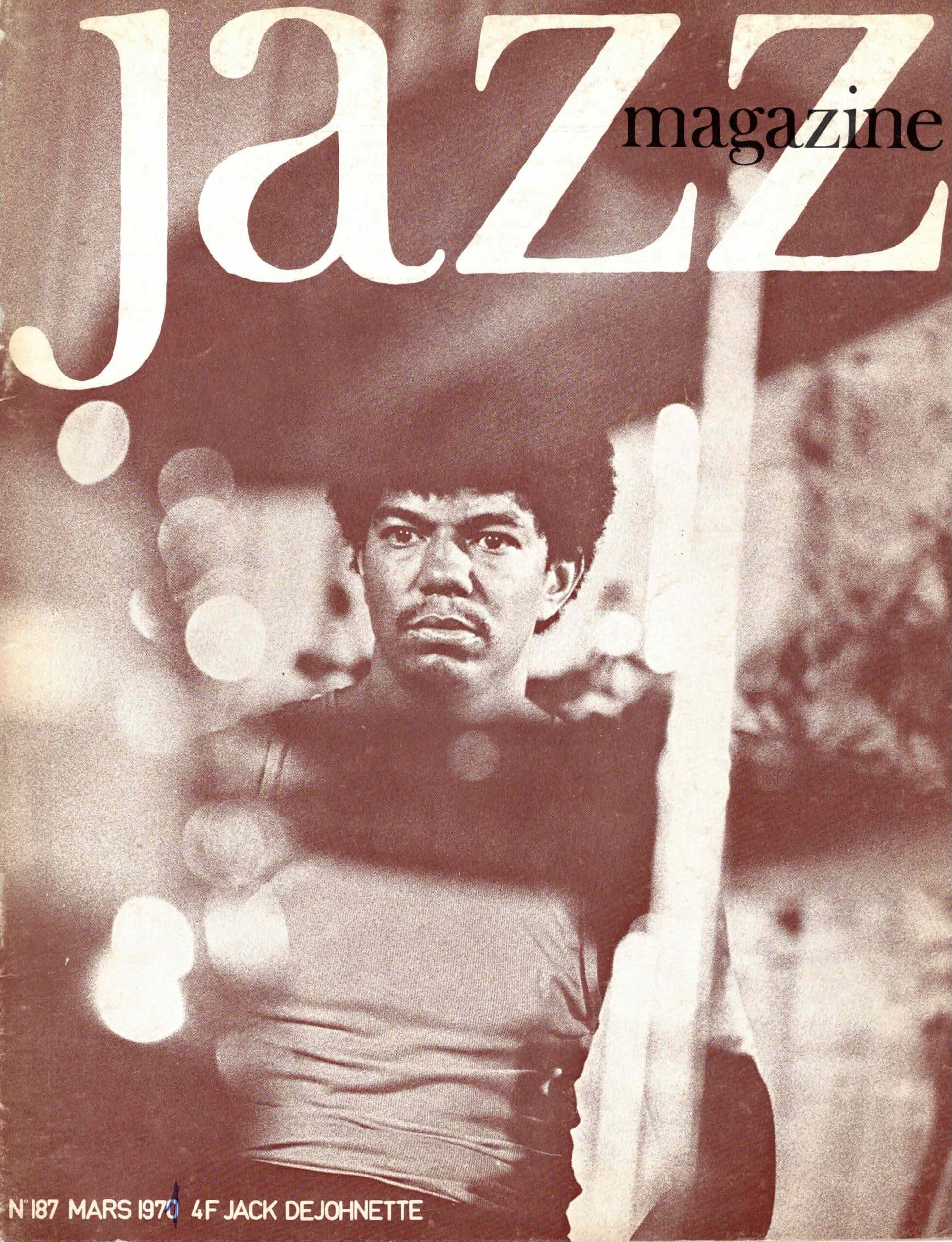

Ci-joint, la première Une de Jazz Magazine consacrée à Jack DeJohnette. Et au sommaire de ce numéro 187 de mars 1971 (et non 1970 comme imprimé sur la couverture), le premier article que lui consacra Jazzmag. Une longue étude de celles dont Alain Gerber était alors coutumier, où l’on sent d’ailleurs l’auteur du Destin inattendu de la tapette à mouches moins sûr de lui que lors de ses premières études consacrées au batteur : Tony the Kid sur Tony Williams (n°119, juin 1965), L’Apport d’Elvin (n°120) et Roy Haynes, le déniaiseur de la banalité (n°121, août 1965). Si les œuvres d’Elvin et Tony étaient déjà bien ancrées dans l’Histoire du jazz, celle de Jack Dejohnette était encore incertaine, Gerber le présentant en ouverture de son étude comme « L’homme nouveau de la batterie » en précisant « Reste à s’enquérir s’il est l’homme d’une percussion nouvelle. » On disait d’ailleurs souvent à l’époque, dans le milieu des batteurs de tradition : « Untel [Elvin Jones, Tony Williams, Daniel Humair…], ce n’est plus de la batterie. C’est de la percussions. » En 1971, on peut penser qu’Alain Gerber est loin d’avoir toutes les clés pour répondre à question qu’il pose, Jack DeJohnette n’étant encore qu’au matin de sa carrière dont la suite correspond à un âge du jazz, le dernier quart du 20e siècle, dont Gerber s’est rapidement désintéressé.

Né le 9 août 1942 à Chicago, Jack DeJohnette se forme à de multiples enseignes : conservatoire, piano de 1946 à 1958 (il y reviendra régulièrement), saxophone, contrebasse, batterie enfin qu’il pratique avec les groupes de blues du South Side, de hard bop, auprès des figures de l’AACM naissante (Muhal Richard Abrams et Roscoe Mitchell) et enfin, brièvement le Sun Ra Arkestra. Un vécu qui contribuera à le définir en regard des deux grandes figures des sixties : à Elvin Jones et Tony Williams deux conceptions de la rationalité rythmique, lorsque Jack DeJohnette pratique applique une forme d’irrationalité au swing. Si débarquant à New York, il “succède” à Tony chez Jackie McLean (entre temps Roy Haynes, Billy Higgins et Clifford Jarvis s’y seront succédés) avec qui il enregistre “Jacknife”, puis se fait connaître plus largement sous la direction de Charles Lloyd au sein d’une rythmique qui va défier les lois de la pesanteur avec Keith Jarrett et Ron McClure.

1968, quelques semaines au sein d’un trio légendaire de Bill Evans avec Eddie Gomez, il est remarqué par Miles Davis où, là encore, avec Chick Corea puis Keith Jarrett, plus Dave Holland, l’irrationnel est au programme, que Miles tentera à plusieurs reprises de redresser en lui faisant écouter des batteurs de funk ou en le remplaçant en studio par Billy Cobham. Tout en prêtant ses baguettes au mainstream chez Stan Getz, il s’est cherché comme leader sur “The DeJohnette Complex” (1968, Milestone), puis cédant sa place auprès de Miles à Ndugu Chancler (1971), il mène une carrière relativement discrète (avec notamment “Sorcery” et “Cosmic Chicken”, 1974-1975, Prestige) jusqu’à son entrée sur le catalogue ECM sous les noms de John Abercrombie (en trio sur “Timeless” avec Jan Hammer en 1974, “Gateway” avec Dave Holland en 1975), Kenny Wheeler (sur “Gnu High” avec Keith Jarrett et Dave Holland en 1975), puis comme leader sur “Untitled” avec son groupe Directions en 1976, puis “New Rags” (1977), “New Directions” (1978) et, l’un des sommets de sa carrière en leader, “Special Edition” (1979). Liste à compléter.

La fidélité de Manfred Eicher sur le label lui assurera désormais une visibilité ainsi qu’une lisibilité nouvelle, avec ce son très détaillé, cristallin, scintillant, que les prises de son ECM réservent aux batteries et qui a pu aussi être accusé par d’aucuns d’être trop “propre”. La suite vous la connaissez, même si elle ne se limite nullement au catalogue ECM (notamment avec Gary Peacock et Keith Jarrett) débordant tant chez Blue Note ou Impulse que chez les petits labels indépendante, notamment japonais ; on y croise, la plupart des grands jazzmen des cinquante ans écoulés (de Michael Brecker à Steve Coleman, de Herbie Hancock à Gonzalo Rubalcaba, de Mick Goodrick à John Scofield, de Ron Carter à Charlie Haden)… il y faudrait un livre, comme celui qu’Eithan Iverson vient de consacrer à Billy Hart (“Oceans, the Musical Autobiography of Billy Hart”). Souvenons-nous en musique. Franck Bergerot