Les Émouvantes #2 avec Juliette Meyer et Jean-Pierre Jullian

Une révélation : Juliette Meyer et son groupe “Haleïs”. Une étape nouvelle sur la piste des grands mythes : Jean-Pierre Jullian Sextet et “La Naissance du soleil et de la lune”.

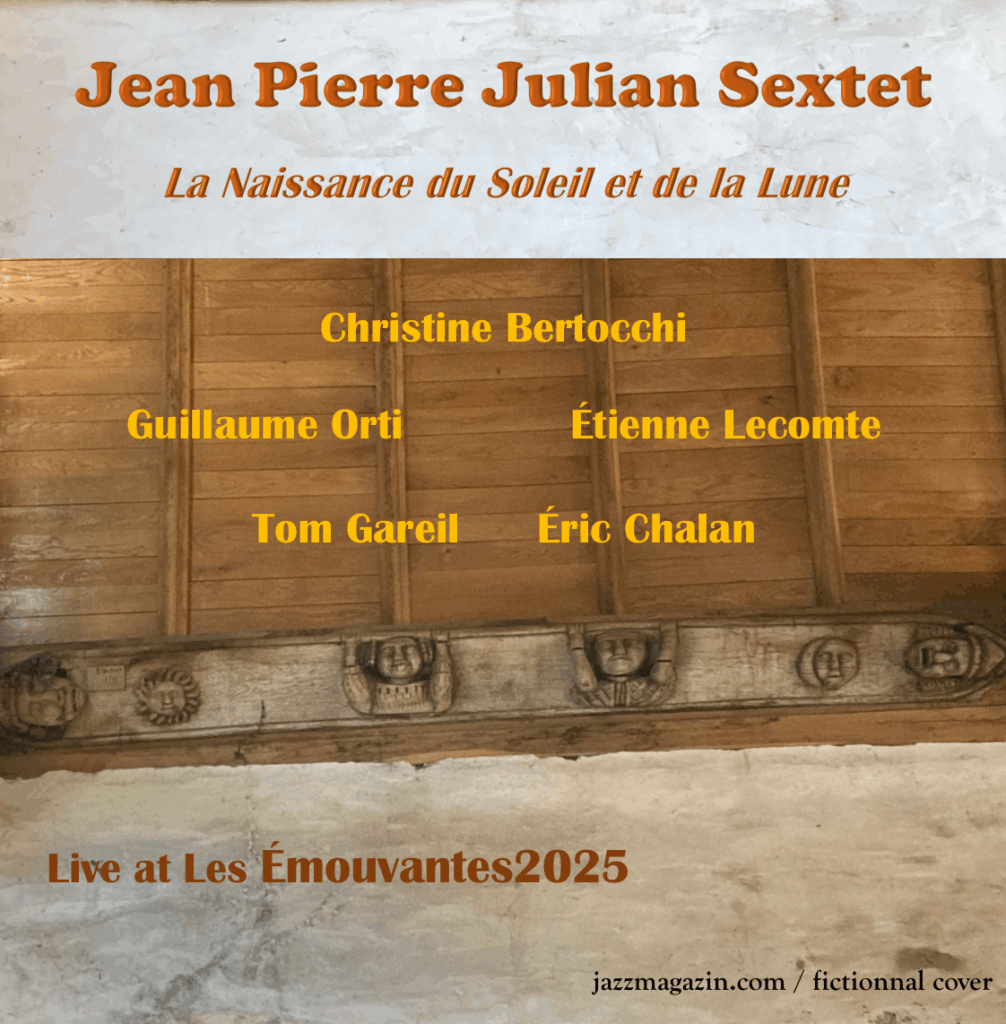

NB: N’ayant pas à cœur de sortir le clic-clac de mon téléphone portable dans le cadre acoustique des concerts des Émouvantes, les pochettes qui illustrent ce compte rendu sont purement imaginaires et n’engagent aucunement la responsabilité des artistes. En fin d’article, les pochettes correspondant aux disques présents dans le commerce.

D’emblée une classe qui n’a rien de professionnel – le professionnalisme abouti, tel qu’il ne se perçoit plus –, un naturel, un aisance, une véracité, une clarté… Nous venions à reculons voir ce spectacle que l’on annonçait inspiré de la chanson médiévale, de l’Occitanie, du catalogue Saravah et de la nouvelle école franco-suisse du jazz-punk-pop. Un genre de tarte à la crème des programmations ratissant large. On oublie la tarte et la crème sitôt que Juliette Meyer commente le sens du mot Haleïs qui désigne en ancien français une « cri retentissant ». On comprend qu’il va y avoir de la souffrance dans l’air mais si ça n’est pas ce qu’un public de festival de jazz vient chercher, d’emblée on lui fait confiance et s’en remet à elle. Après quoi, elle nous laisse à ses musiciens…

Un grondement d’abord. À voir Fanny Lasfargues penchée sur sa guitare basse, les boîtes d’effets disposées à ses pieds ainsi que différents ustensiles utilisés directement sur les cordes, on sait que c’est elle qui bruite alors qu’un discours sonore s’organise dans une gestuelle fiévreuse, rageuse. On a déjà vu ce genre de bazar autour d’une guitare, on a déjà vu ce genre d’attitude noisy et ces “ jazz-punk-pop-etc”. Mais on n’a jamais entendu ça, ce son-là, ce geste-là, tout comme la geste musicale du trio qui entoure Juliette Meyer. Aucun cliché pour un discours collectif où, comme Fanny Lasfargues, avec des gestes, des timbres, des discours tous inédits, Benoît Joblot (batterie et divers) et Clément Mérienne (qui reprend un rôle inauguré au piano préparé par Thibaut Gomez), répondent à une partition orchestrale millimétrée, construite ensemble à partir des compositions de Juliette Meyer dont le curriculum vitae de vocaliste, improvisatrice et compositrice nous éclaire (passée par toutes les écoles, du piano au jazz vocal, de l’écriture au chant contemporain). Ce qui stupéfie, c’est ce quadrillage précis du programme habité d’une telle souplesse, avec sa part d’improvisation que l’on ne sait distinguer de l’écrit, où se laisse deviner un travail en deux temps de compositrice solitaire et de réécriture collective à travers l’improvisation préalable à la définition précise du programme.

Voici sa voix qui entre dans le jeu, sur des lignes de crêtes fragiles entre le cabaret et le contemporain, la déclamation et le chant, le format et la déstructuration des formes. Comme les musiques de départ, les textes sont de Juliette Meyer, intimes, douloureux, tendres, clair-obscurs avec possibilité de la joie, habités d’une simplicité presque terrienne, parfois repris en chœurs par ses comparses jusqu’à un stupéfiant canon autour d’une évocation finale de l’enfance malade. Jamais je n’avais eu ainsi envie au fil d’une “chanson” d’appuyer sur la touche rewind/rembobiner pour revenir sur un mot, une phrase de ces textes qui évoquent René Char (que je connais peu, mais dont elle s’inspire) et me rappellent Henri Michaux (que je connais mieux). Jamais je n’avais vu une chanteuse de jazz de sa génération aussi naturelle et savoir ainsi quoi faire de ses mains derrière son micro. Et tout se passait hier comme si elle avait tenu dans ses mains le public des Émouvantes. J’ajouterais – parce qu’au fil de mes comptes rendus de concert, pour peu qu’ils soient lus, je me suis fait une réputation d’ennemi des sonorisateurs, trop souvent de simples amplificateurs et boosters de fréquence basse, et des éclairagistes, trop souvent de simples ambienceurs de boîte de nuit – j’ajouterais donc que Matteo Fontaine et Julie Barnoin n’y étaient par pour rien. Et l’on pourra en dire autant de la mise en clarté du programme suivant, d’une densité orchestrale certaine.

Jean-Pierre Jullian est un habitué des grands mythes, après la figure du taureau telle qu’il prospère sur les bords de la Méditerrannée, et ceux de l’Amérique centrale qu’il revisite dans une espèce de continuité d’un projet à l’autre. Ainsi, La Naissance du Soleil et de la lune est-il construit autour de ceux de la civilisation Atzèque sur un livret en langue du pays, le nahuatl, qu’endosse la chanteuse Christine Bertocchi également invitée à improviser sur le vocabulaire virtuose d’onomatopées et de timbres qui lui est propre… et telle qu’elle s’inscrit dans un pupitre également constitué de Guillaume Orti (saxophones) et Etienne Lecomte (flûtes). Parler de pupitre est partiellement vrai tant les lignes écrites et les initiatives circulent, partagées par la batterie du leader, la contrebasse d’Éric Chalan et le vibraphoniste Tom Gareil. N’est-ce que son omniprésence qui fera venir à certains auditeurs la référence à Frank Zappa ? D’autres auront pensé à Magma: le mythe, la langue perdue, le batteur-leader. Sans la puissance et la brutalité ici hors de propos. Avec une batterie parfois trop présente, non par la puissance de jeu mais par l’omniprésence d’un surlignage – un peu trop systématique et insuffisamment dynamique – de cet heureux foisonnement orchestral tramé d’initiatives individuelles souvent furtives qui nous entraînent en ce pays atzèque imaginé. C’était une première publique (le disque vient de paraître, cf. ci-dessous) d’un programme lourd à mettre en œuvre et étonnamment placé, mais qui mériterait quelque élagage également de ce qui peut paraître comme des redites aux oreilles du public confronté à ce foisonnement et à cette langue inconnue.

Les après-concerts sont des moments importants où les artistes se relâchent, partagent leurs impressions, parlent matos et boutique, s’oublient un peu… J’y ai retrouvé Yoann Durant que j’avais connu à la sortie du CNSM à l’occasion d’un concert de première partie au festival de La Villette 2009 au sein du groupe Rétroviseur qui comprenait notamment, à la contrebasse qu’elle pratique d’ailleurs toujours, Fanny Lasfargues. Après avoir suivi quelques-unes de ses aventures (notamment le groupe Irène avec Clément Édouard, Julie Desprez et Sébastien Brun), il avait disparu de mes radars, souvent à l’étranger, relativisant le saxophone en direction de l’électronique, de la danse, du théâtre, de la chanson, voire de la psychobiologie… il nous annonçait hier son retour sur la France et au saxophone. Franck Bergerot