Marc Ribot “Fascists in USA: NO PASARAN !” à San Sebastian

Donostia / San Sebastian (suite et fin) Jazzaldia est un festival au sens premier du terme ou l’aficionado absolu de jazz et de musiques plus ou moins cousines se doit de suivre un parcours du combattant pour ne louper aucune proposition, aucun évènement potentiel sur l’une de la dizaine de scènes disséminées dans la ville. Ici de 11 h du matin à plus de minuit voir une heure du mat, pour les oreilles insatiables, mieux vaut être en forme et ne pas abuser des pintxos et verres en tous genres afin de bien courir cet encierro jazzistique…

25 juillet

Auditorium Kursaal

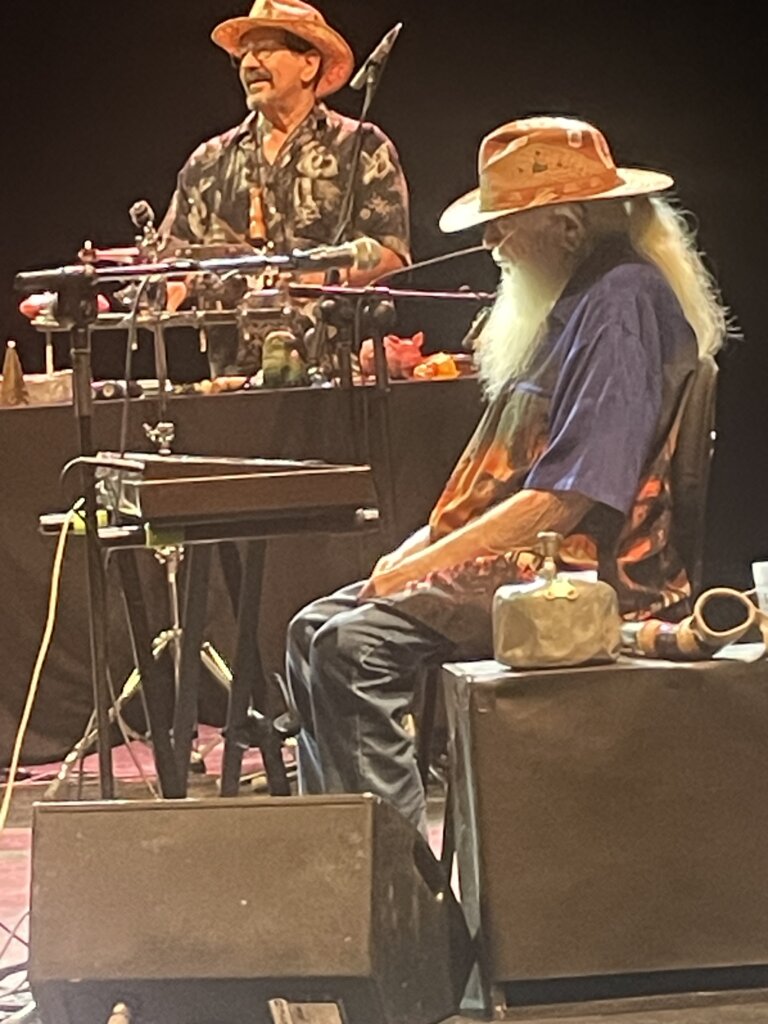

Hermeto Pascoal (claviers, percussions), Itibéré Zwarg (basse électrique, percussions), André Marques (piano, flûte), Jota P. (sax ténor, sax soprano, flûte), Fabio Pascoal (percussions), Ajuriña Zwarg (batterie, percussions)

Pathétique ! Terrible ! Scandaleux ! Comment peu-on faire monter sur scène un homme, fût-il une légende de la musique brésilienne, dans cet état là ? Respirateur artificiel dans les narines, poche d’aisance, canne et soutien obligatoire pour marcher, nécessité de lui poser un instrument pour qu’il puisse le prendre en main. Tous ceux qui figuraient dans les premiers rangs du public du Kursaal l’ont constaté de visu. Il n’a pas dit un mot. Il ne pouvait chanter devant se contenter de pousser cris ou borborygmes. Encore moins se déplacer, immobile, planté sur son siège, la tête couverte d’un large chapeau de cuir cachant à moitié le panache blanc de sa chevelure abondante, sa main droite tentant de placer un accord sur le clavier…Bref une détestable caricature de l’ancien fou chantant et jouant ses créations hors norme de brésilien du Nordeste.

Bien sur, malgré cette totale absence du leader sa musique était très en place. Musiciens de grand savoir faire, solos virtuoses, architecture toujours aussi complexe nourrie de sources sonores qui jaillissent de partout, des lignes en étagement, en croisement. Paysage musical foisonnant d’une vraie forêt agitée de mille son improbables..

Pourtant, de voir ainsi un Hermeto zombifié pour une cause qu’on imagine aisément sonnante et – c’est le cas de le dire – trébuchante, c’est une atteinte au droit de la personne… Son accompagnant obligé multi-tâches dira au final qu’il s’agissait du premier concert de la tournée européenne. On n’ose imaginer la suite…

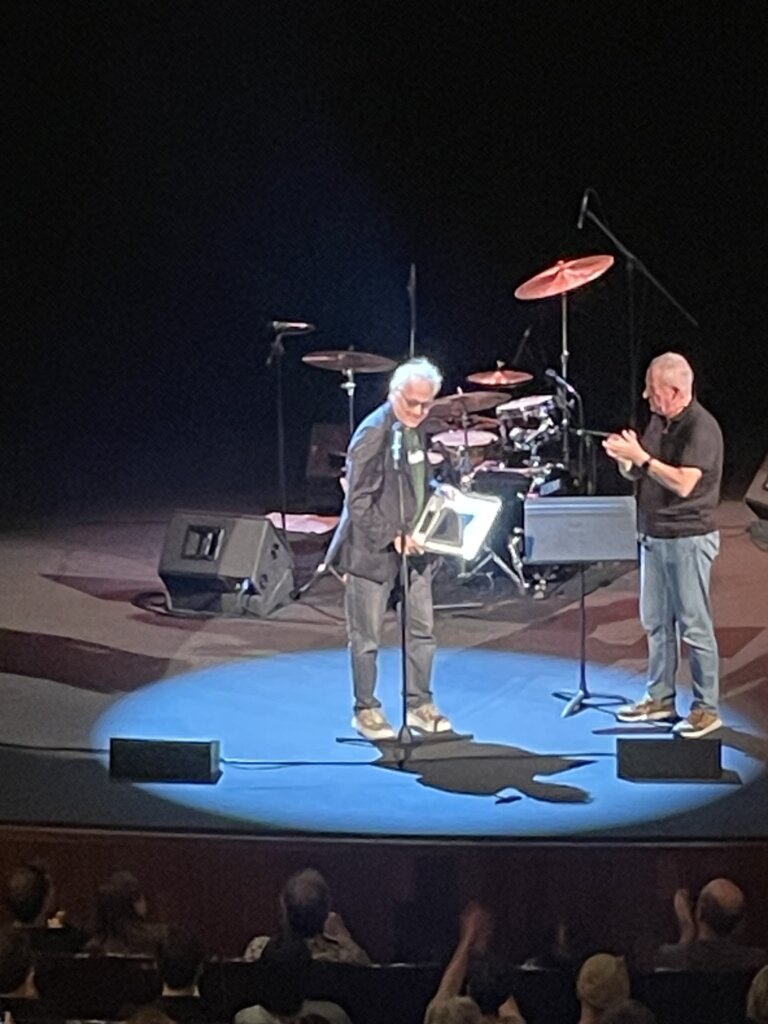

Bon, on oublie maintenant l’ordre chronologique, on revient sur trois rendez vous assumés par le guitariste new-yorkais Marc Ribot. Trois jours différentes, trois formations distinctes, trois lieux séparés. Marc Ribot qui tourne peu en France, est-ici souvent invité à San Sebastian. Choix du boss du festival Miguel Martin qui voit en lui « un musicien très créatif, un guitariste inspiré qui cherche toujours à tracer de nouvelles routes dans sa musique, à provoquer la découverte » De ce fait il remettra à Ribot le prix Jazzaldia de la ville de San Sebastian pour la qualité de son travail et l’originalité de son inspiration.

Allons-y voir…

Plaza de la Trinidad

Marc Ribot Hurry Red Telephone: Marc Ribot (guitare, voix), Ava Mendoza (guitare), Senastian Steinberg (basse), Chad Taylor (batterie)

25 juillet

Début paroxystique avec un niveau sonore à fond ! Vraiment: traits de guitares stridents, sonorités mélangées puis chorus et soutien rythmique à tour passé, « à toi à moi ! » Entre cris et chant on entend à propos d’anges qu’on devine potentielle ment exterminateurs « Angel is broken » puis au sujet de fantômes « Ghosts of silence ! » Tout le contraire du silence justement. Plutôt une séance thérapeutique partagée de free hard jazz rock. Marc Ribot, prosélyte pluriel enchaîne néanmoins sur un petit moment folk tournant tout de même à une même montée en puissance au final, cordes de guitares toujours fortement tirées, triturées. Du shuffle ensuite mais toujours à un niveau sonore démoniaque. Un p’tit digne de tête et voilà venue une intervention tranchante of course de la seconde guitare, mains féminines certes mais niveau sonore maintenu.

Dans le dur encore et toujours pour une séquence de son saturé avec l’effet bonus d’une pédale wah wah façon Hendrix. Avant de plonger dans une marée montante phrases circulaires répétées à l’infini, le nez toujours collé à la partition. Etonnant: Chad Taylor, batteur, passe d’un tel moment à un autre, avec la même facilité, une même capacité d’adaptation à la nature du discours .Comme indifférent à l’effet maelström..

Museo San Telmo

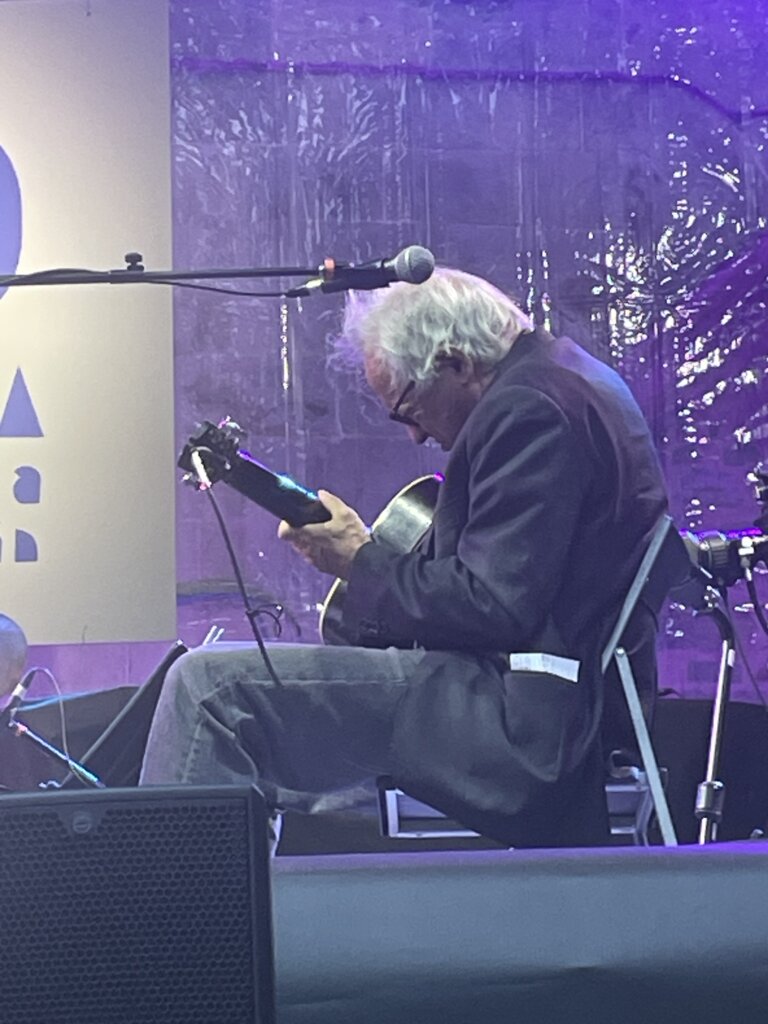

Marc Ribot (guitare)

26 juillet

La veille il a détruit un certain nombre de tympans dans les premiers rangs de la Plaza de la Trinidad. Et oui, ici dans un temple du silence (et autrefois du recueillement) il a choisi de jouer…entièrement acoustique!. Marc Ribot, doit-on le répéter reste un guitariste singulier .Avec Mao Tsé Tong convoqué on pourrait dire de ses oeuvres musicales exprimées live « L’avenir est radieux mais le chemin est et tortueux » Chez lui, n’en déplaise à l’unité de lieu, pas de Grand Messe de la guitare à attendre dans ce lieu hier chargé de culte. Il joue sous la voute le visage quasi collé à la rosace de son instrument, de façon telle que l’on ne voit pas sa face. Accords flashés, ligne harmonique désaxée, mélodie captée par bribes: dans un tel exercice il aime à surprendre, à frapper, frotter, gratter cordes, manches. Avant d’aborder des zones de mer calme où les doigts sur la guitare retrouvent des positions plus orthodoxes.

Pourtant le voilà qui offre à son public (Comme John Zorn, autre druide de la Grande Pomme, lui aussi souvent invité à Jazzaldia) en complément d’objet guitaristique, une petite conjugaison folk blues relativement traditionnelle. Vite envoyée il est vrai. Pour tourner la page dans son catalogue vers un épisode guitare folk song du sud américain façon Hank Williams. Avant de repartir en explorations dissonantes. Au total un travail de laboratoire singulier, ouvert certes, mais parfois aussi au sein de cet espace de lumières, « divines » pour certains, guitaristiquement un tantinet obscur. Mais voilà: San Sebastian s’est amouraché de sa façon de jouer de la guitare…

(PS: le guitariste a lancé dans le cloître une diatribe contre « l’Amérique de Trump » Dont acte.

27 juin

Marc Ribot Ceramic dog : Shahzad Ismaily (basse, effets), Ches Smith (batterie)

Teatro Victoria Eugenia

Des mains de Miguel Martin le directeur de Jazzaldia il reçoit donc le prix de la ville de Donosti San Sebastian. Avec ce commentaire facétieux :« J’ai beaucoup de respect, beaucoup d’affection pour nombre de musiciens de jazz. Mais à vrai dire jusqu’ici je n’étais pas certain de faire partie de la famille…aujourd’hui, c’est sûr, ce prix, cette récompense le certifient. je suis bien un musicien de Jazz …’

Ceramic Dog reste un power trio: musique à haute intensité de chaleur façon faut fourneau; à haut niveau de volume sonore également. Sur sa guitare (modèle électrique cette fois) Marc fait du Ribot un point c’est tout. Soit à l’habitude, des lignes brisées de notes jetées en pâture en terrain accidenté. En long et en large – il ne s’ arrête pas en cours d’action musicale- d’une longue pièce de plus, il incorpore à ses traits improbables toutes sortes de trafics électroniques, de bruits, de torsions de cordes. Sa musique se veut un rébus quasi indéchiffrable, Des bouts de mélodies entortillées, des riffs multiples, des notes isolées mises en éruption, des nappes de sons triturées. Le tout servi brut sous distorsion et saturation: paysages guitaristiques peints façon Pollock et qui pourrait figurer entre Hendrix, Sonny Sharrock, Pete Townshed voire Van Hallen…Difficile de parler en arrière plan, de rythmique sinon bien plutôt de bûcheronnage appliqué -d’autant que le bassiste délaisse sa basse en cours de route pour investir un synthé avec son lot de lignes, formules, collages sonores programmés.

Il chante, il parle, il slame même, un peu dans le vide vu le niveau sonore …mais la musique se calme un instant et Marc Ribot fait alors passer son message. Très politique: « Ici vous connaissez le problème, vous vous êtes débarrassé de Franco. Chez nous aux États Unis le moment viendra aussi : No pasaran ! » Il reprend pour ceux qui s’en souviennent le rôle de Charlie Haden et son Libération Music Orchestra en son temps, valorisant le souvenir des résistants de la guerre d’Espagne ainsi que les militants révolutionnaires luttant alors contre les dictateurs de l’Amérique Latine d’alors. Et le trio d’entamer un blues « We resist ! » lance -t-il à plusieurs reprises, couplet qui marque la fin du bis sur fond d’accords très ligne haute tension…

…Voilà. Parenthèse Ribot refermée. On reprend le calendrier dans l’ordre chronologique…

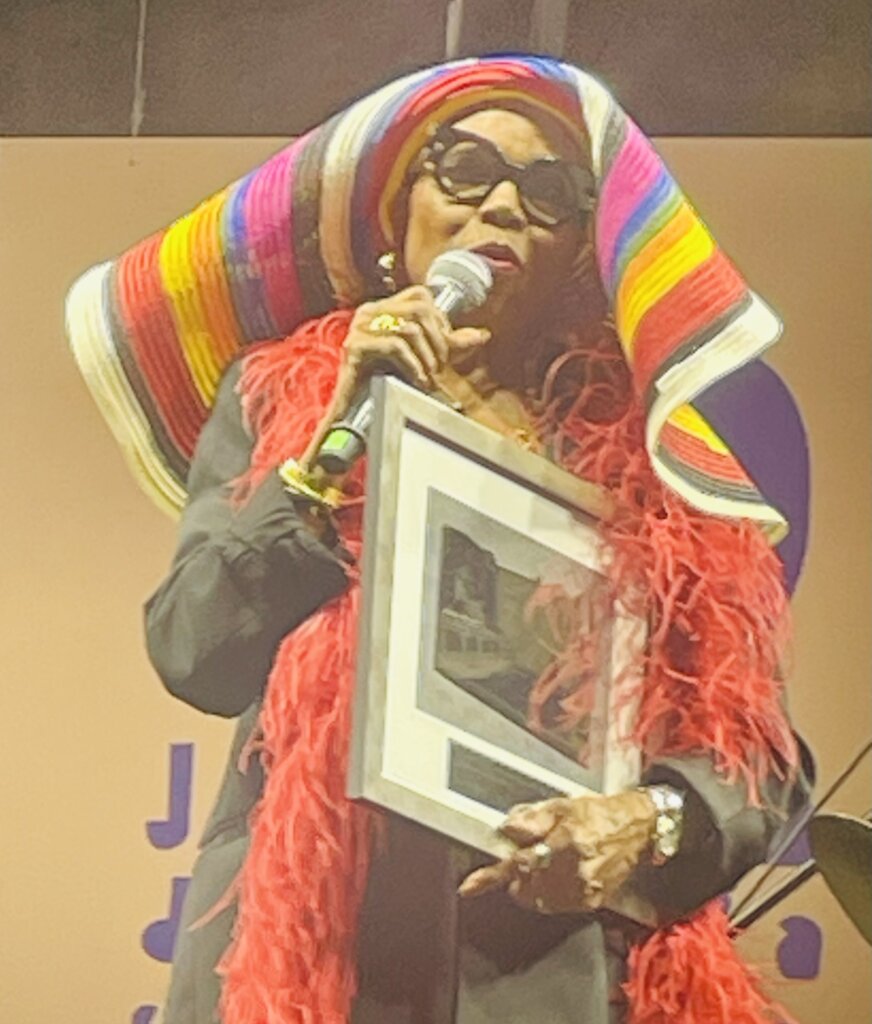

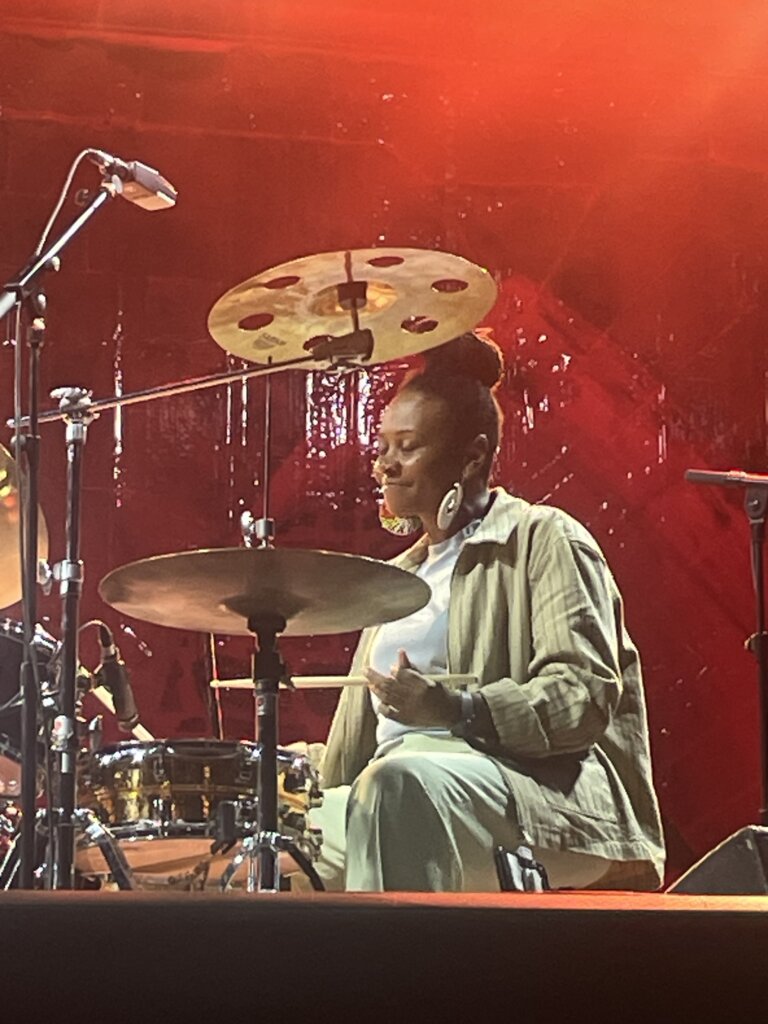

Dee Dee Bridgewater (voc), Carmen Staaf (p), Rosa Brunello (b, elb), Shirazette Tinnin (dm)

Plaza de la Trinidad

25 juillet

Elle aussi reçoit des mains de Miguel Martin, directeur de Jazzaldia, le prix de la ville de San Sebastian 2025. Award made in Euskadi récompensant une artiste de jazz ayant servi cette musique au long d’une carrière…qui se poursuit, la preuve en est. Réaction de la lauréate : « J‘ai 75 ans. Je chante du jazz depuis plus d’un demi siècle. J’ai fait un constat: au départ de ma carrière et durant de longues années, dans le monde du jazz je n’ai été entouré que d’hommes…C’est pourquoi j’ai décidé de monter sur scène désormais avec un orchestre de femmes. Et, mieux, j’ai créé une fondation pour aider celles-ci à faire cette musique, à la produire, à entamer des formations pour en assurer le bon business »

Coiffée d’un volumineux chapeau elle revient sur scène pour chanter. Une première chanson au titre évocateur comme un fait exprés « People makes the world go round » On retrouve la marque de la Dee Dee de toujours: voix puissante, diction marquée, gestuelle en apport supplémentaire de sens. Au travers de chansons de Curtis Mayfield, Roberta Flack, le ton monte.

L’expressivité est poussée jusqu’au cri. Les jeunes musiciennes ont pris les choses en main. Introduction du « Trying time » de la dernière nommée dans une exécution parfaite de la part de la contrebassiste. Le blues dicte son climat. Puis le tempo s’emballe et la même Rosa Brunello, basse électrique en mains cette fois, intensifie la pulsion d’autant. Le chant, tendu, épouse la cause. Dee Dee Bridgewater dans le droit fil de sa démarche convoque les grandes voix de la Black Music. De Nina Simone elle reprend « Mississipi got damned » qui conte l’histoire de petites filles noires brulées en Alabama. Visitées aussi Billy Holliday pour un autre drame, des corps noirs pendus aux arbres (« Strange fruit ») ou Abbey Lincoln ( « Draw it away »)

La chanteuse originaire de Memphis rend hommage à « ces chanteuses, femmes engagées » Au final de la chanson de Billie elle va jusqu’à jouer la dramaturgie. Sur son visage, poussés par les notes sombres de l’orgue, elle mime les pleurs. On peut in fine se sentir mal à l’aise de tant de sombritude accumulée. De la dominante de la voix faite cri aussi. Seul vrai trait de lumière dans la nuit froide de San Sebastian, le souvenir évoqué de ses débuts à New York aux côtés d’un certain Monty Alexander, tout jeune apprenti jazzman lui aussi à l’époque. Un « I will feel to be free » Court moment objet de plaisir dans la continuité d’un piano, féminin bien sur, capable d’envelopper douillettement une fine mélodie.

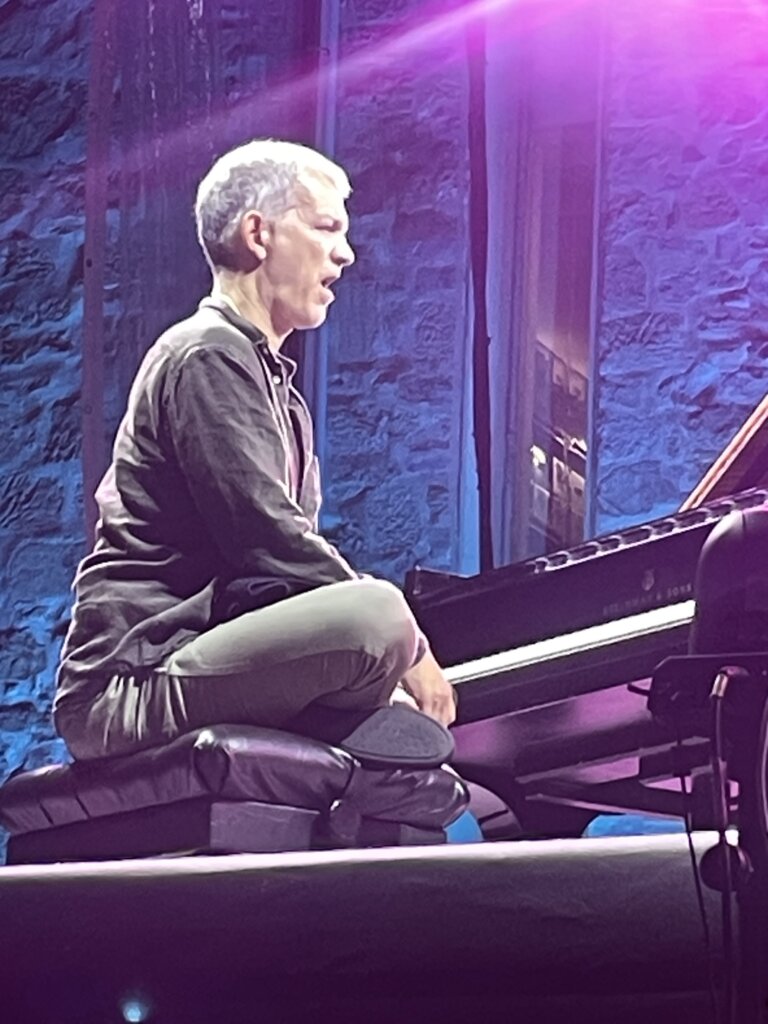

Brad Meldhau (p) Jorge Rossi (dm), Felix Moseholm (b)

Plaza de la Trinidad

26 juillet

Il a sa façon bien à lui de faire sonner son piano. De séduire d’autant une audience qui vient à San Sebastian comme ailleurs, spécifiquement pour lui. Pour l‘écouter égrener les mélodies, celles que, immanquablement il fait siennes. Pour se laisser séduire par la part de mystère qui marque toujours son visage qui puise à son art du piano. Et qu’il transmet tel quel (« O silencio de lara » ) Brad joue beaucoup au centre du clavier. Ses phrases se refusent à l’emphase. Sans doute ce côté artisanal lui fait-il conquérir sinon séduire ses très fidèles suiveurs et suiveuses. Cette précision, cette économie de notes fait que l’on entre dans son jeu plutôt aisément afin de suivre son cheminement musical (« Back Yard »). Il est devenu l’étoile, amères remarquables du piano jazz depuis que neutralisé par son problème d’incapacité à se produire ou jouer, Keith Jarrett a quitté la lumière. Pourtant n’était sa réserve, son apparent point de timidité, rien dans ses attitudes ne relève d’un comportement de star.

Il joue, visage impavide rivé sur le clavier. Simplement, il suffit d’écouter, même dans le cas où le le fil de ses notes fait qu’elles paraissent quasi primesautières, elles n’en racontent pas moins un une histoire. Basse et batterie en filiation acoustique fidèle, en écrivent la ponctuation parlante (« Blues impulse ») Au besoin, histoire de tourner la page, il maîtrise un petit exercice de piano solo. Sans pour autant inscrire un besoin de faire montre de. Sans quitter sa ligne de conduite des mélodies qui se suffisent à elles mêmes.

Mine de rien iI s’engage également à son tour, musicien mais aussi citoyen américain « En ces temps de tragédies un festival comme celui ci avec ses musiques vivantes, grâce à vous représente une sorte de sanctuaire. Nous en avons besoin » Il clôt ce nouveau chapitre Jazzaldia, festival dans lequel « il aime à revenir, pour l’ambiance, pour la façon dont le public me reçoit » via un (« Marcie ») de Joni Mitchell, version courte d’une riche mélodie, sous ses doigts imprégnée d’un feeling de douceur.

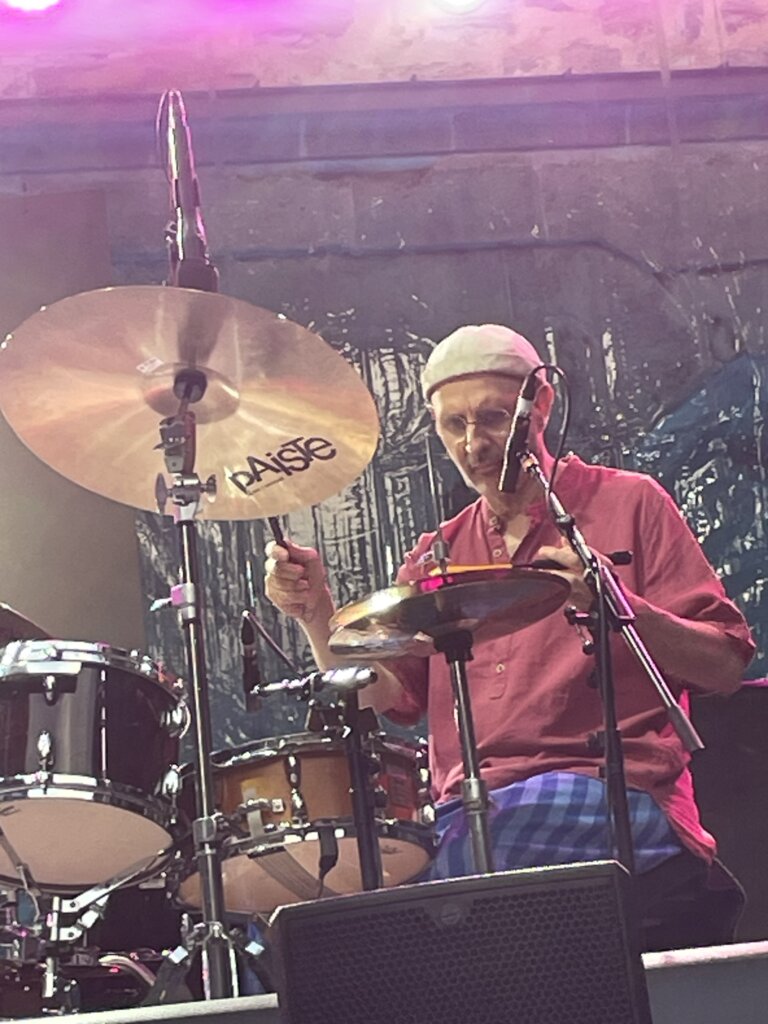

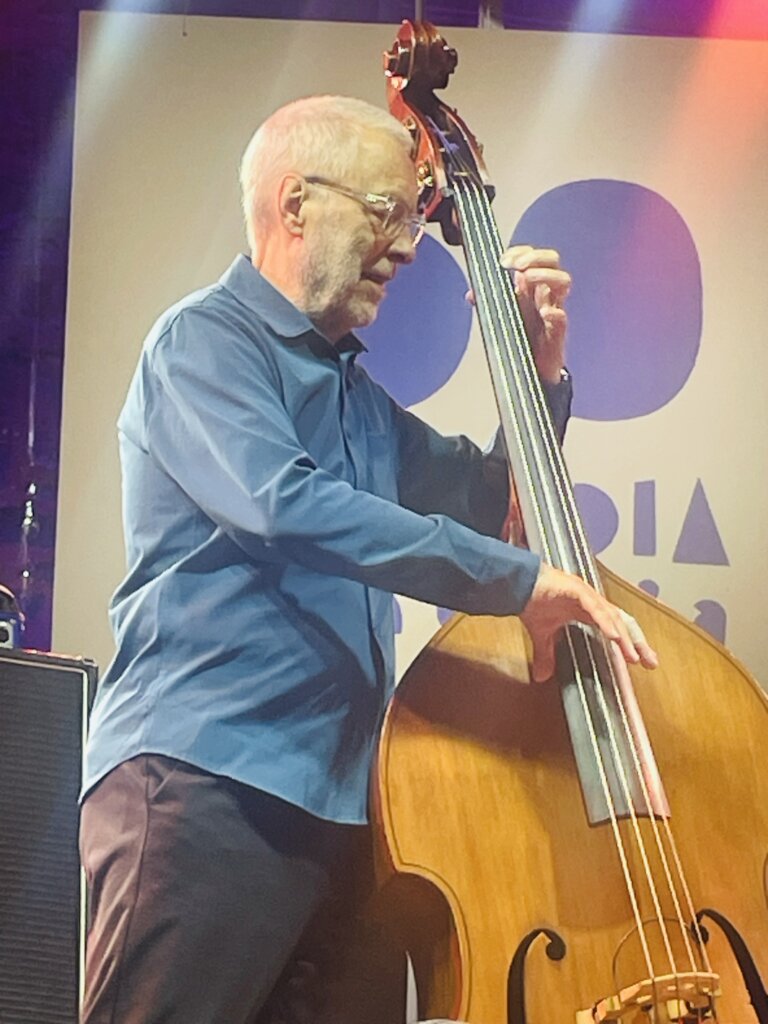

Dave Holland (b), Chris Potter (ts, bcl) , Marcus Gilmore (dm)

Plaza de la Trinidad… dite « La Trini »

26 juillet

Chris Potter entre dans l’arène sans sourciller, direct ténor en batterie, chargé de son et de sens. Instrument fétiche, ancré dans l’histoire du jazz apte à faire chauffer une colonne d’air dans le cuivre. Dans ce mundillo des ténors jazz où les géants ont disparu un à un, il est un de ceux qui portent le flambeau de l’instrument roi. À la clarinette basse paradoxalement il oeuvre plutôt dans le registre des aiguës, pour une ligne de chant boisé que, bien sûr, Dave Holland ne manque pas de souligner. On allait dire magnifier. Sur un tel schéma Marcus Gilmore, troisième côté du triangle isocèle en reste au minimum vital. Ce qui, soit dit en passant convient parfaitement. Car dans un tel contexte mélodique, d’élément d’intensité rythmique, point trop n’en faut. Constat, toujours: Potter exhibe un son de ténor qui a fait école bien entendu. Agrémenté, personnalité oblige, de petites pointes de saturation ou de vibrato apte à renforcer la couleur. Question son toujours, à partir d’un premier solo de basse exemplaire, Dave Holland démontre aussi, si besoin était, la qualité du sien. Plus sa maîtrise de l’instrument, fruit de l’expérience et du talent: contrôle du volume, de la sonorité, enchaînements, place des accents (« Quiet fire »)

Potter revient en première ligne sur une de ses compositions: un chant en forme d’hymne en une mélodie toute simple d’aspect…une pierre précieuse. Des notes en suspension comme des mots volant dans une phrase de Prévert. Des airs de jazz que l’on serait presque tenté de qualifier de « classique » telle une marche finale, notes posées sans difficulté apparente, sans anicroche, telles que les aimait Albert Ayler…

Côté sonorité chez les boomers ou les accros à Youtube, ça dit quelque chose, non ?

Oscar Peterson Centennial Concert : Sullivan Fortner (p), John Clayton (b), Jeff Hamilton (dm)

Auditorium Kursaal

26 juillet

Ils sont venus là, en ce dimanche après midi nuageux et venté sur le Pays Basque, nanti des yeux et des oreilles de la nostalgie. Oscar Peterson était un géant. Célébrer les cent ans de sa naissance au Canada témoigne d’un jazz force tranquille. D’ailleurs dans cette optique le concert débute sur un thème mythique, systémique, sans doute joué par les jazzmen de 7 à 77 ou 100 ans un million de fois : « Satin Doll », le standard des standards dans cette Philarmonie, version Donosti,

Il en sera ainsi une heure et demie durant à l’intérieur du superbe auditorium boisé de l’intérieur, paquebot de verre-métal-béton ancré face à l’océan. Le parcours des ( trois) combattants patentés choisis pour honorer la mémoire d’un grand pianiste de l’histoire du genre se devait de passer les épreuves d’examen du cursus piano jazz. Du « Django » de Mel Lewis à « Take the A train » de Duke en passant par l’inévitable « On the green Dolphin Street » ou la visite sans surprise d’une chanson de Gershwin, tous ces standards ont été passées en revue sans difficulté majeure pour les spectateurs correcteurs. Brillante introduction faite à l’archer sur la contrebasse; drive très clair assuré par la batterie; swing modèle distillé sans forcer par le trio; balade et blues présents sur la feuille de route. Rien ne manquait au programme du trio certifié par deux ex-compagnons de route du pianiste référence.

Et à propos de pianiste, Sullivan Fortner, le plus jeune du trio, de très loin, de par son beau toucher de clavier a su s’adapter au fond de bibliothèque sollicité pour la célébration. Même sur les tempos accélérés -spécialité d’Oscar P. Y compris lorsque la structure du morceau venait à se complexifier, le jeune pianiste américain avait la capacité à relever le défi. Au final, le trio a bien mérité …d’Oscar.

Marco Mezquida (p), Chicuelo (g), Paco de Mode (perc)

Plaza de la Trinidad

27 juillet

Le contenu musical exposé est celui de l’album Del alma paru l’an passé. Donc déjà rodé par des concerts. À l’évidence le leitmotiv passe par le mouvement. Au piano le musicien mallorquin va chercher autant que faire se peut les ressources du rythme de ses collègues. Marqué par le jazz il dialogue ainsi avec des musiciens habituellement plutôt versés dans le flamenco. On le sent pourtant parfaitement à l’aise dans cet environnement. Dans la rencontre de deux univers sur scène, ici, en mouvance en allers et retour de l’un à l’autre (« De ida y vuelta »). Les cordes de Chicuelo peuvent ainsi s’affirmer présentes au travers d’une introduction qui pourrait passer pour un petit précis de guitare flamenca (« De seda y de miel ») Pourtant très vite au contact de l’action harmonique, sous l’empreinte du piano, la tonalité change. Poussée par le process de l’improvisation s’impose peu à peu une mutation, un horizon plus connoté jazz. La guitare, via des accords, des arpèges très ciselés, porte beaucoup sur le travail rythmique. Les percussions accentuent ces lignes de mise en intensité, ce volume d’une musique qu’on dirait naturellement portée vers l’accélération.

Il n’a pas beaucoup parlé jusqu’ici, concentré sur l’action, les directions données par le piano. Pourtant Marco Mezquida se lève à présent, prend le micro et après avoir remercié et le public et le festival, il montre du doigt au fond de la place, berceau du festival depuis toujours, un drapeau qui flotte au vent « Cette bannière nous rappelle à la pensée que nous devons avoir pour un peuple martyrisé dans une guerre, par la famine, la mort. Je n’oublie pas le terrible sort aujourd’hui subi par le peuple palestinien. Cette musique lui est dédié en forme d’espoir…» Il matérialise ce soutien humanitaire autant que politique via une longue pièce en mode piano solo. Moment frappé de solennité, d’une profondeur certaine, musicalement innervé de lyrisme sous des couleurs métissées. Avant une conclusion à la nuit tombante, pour un retour au règne du rythme à nouveau sacralisé, une rumba modèle gitane histoire de donner le beau rôle aux coups flashés des percussions. Et un festival pour le cajón, cette drôle de caisse cubique qui laisse s’échapper les secrets sortilèges du rythme. Avant chez les flamencos, uniquement. Aujourd’hui pour offrir le feu dansant à toutes les musiques ou presque…

Paco de Lucia Legacy: Josemi Carmona, Antonio Rey, Antonio Sanchez (g), Alain Perez (elb,) Chano Dominguez (p), Antonio Lizana (voc, as), Duquende (voc), Piraña (perc), Farru (voc, danse)

Plaza de la Trinidad

27 juillet

Ils sont tous venus pour célébrer le « maestro » Paco de Lucia. Au final de leur prestation ils ont pointé leur doigt tendu vers le ciel, geste en symbole du souvenir de son arte, sa magie guitare en main. Mais auparavant ils auront chacun fait leur numéro. Plus ou moins long, plus ou moins senti, plutôt plus que moins individualisé. D’aucuns savaient à l’avance que ce groupe qui au total dans la tournée des festivals n’aura eu que deux étapes à effectuer, n’avait pas beaucoup répété. N’avaient que peu formalisé le répertoire. D’ailleurs question présentation des différents musiciens à successivement entrer sur scène, motus et bouche cousue. Ensuite lors des changements de plateau, ce fut pour le dernier concert du 60 e anniversaire de Jazzaldia, pardon pour la trivialité du propos, un joyeux bordel avec même une inversion dans l’entrant prévu…pas par la faute du staff du festival, non. Mais du fait de l’impréparation visible, l’inconséquence du groupe des musiciens. À côté de nous un spectateur lâchait même un brin moqueur dans un long moment d’attente : « Question improvisation du temps, oui, c’est vraiment flamenco… »/

De la musique il y eut quand même, bien entendu. Un trait de flamenco jazz non sans brio de la part du guitariste Josemi Carmona. Un hommage à Chick Corea porté par le piano brillant de Chano Dominguez. Un moment d’inspiration (ce fameux duende du flamenco) par le talent d’Antonio Lizana, voix torrentielle et sax alto habilement placé en écho, en duo avec ce même Chano. Et puis, on pouvait s’y attendre, un feu d’artifice de danse flamenca sous les talons qui claquent pour mieux effacer le poids du temps signé de l’étonnant Farruca.

Paco méritait mieux. Certes. Mais sous quelques gouttes de pluie venues éteindre les feux de la soixantième de Jazzaldia, Il a fallu faire avec.

Robert Latxague