Tendre l’oreille à D’jazz Nevers 5ème journée

Du duo Hélène Labarrière et Sylvain Kassap et quatuor à cordes augmenté de Régis Huby featuring Samuel Blaser et Michele Rabbia, en passant par les orchestres “régionaux” Ymir, Meije, Soundscape quartet… plus une longue note de bas de page qui me fera surement tirer les oreilles.

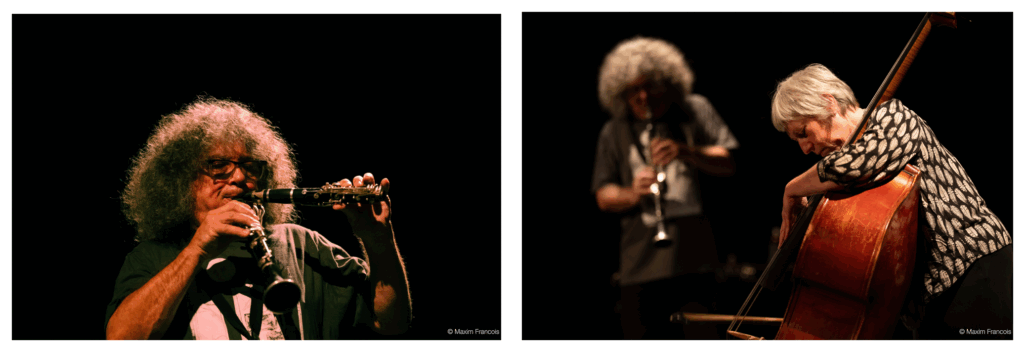

12h15. Concert de la mi-journée. « Étrange, nous confieront, Hélène Labarrière et Sylvain Kassap à la sortie de leur concert, que de se produire à midi. C’est comme s’il nous manquait encore quelque chose de notre journée. » Oiseaux de nuit ! Mais ça ne s’est pas senti. Peut-être l’écoute à cette heure est-elle différente pour le public ? Une sorte d’intimité, de complicité entre ces habitués du festival qui brasse purs festivaliers venu de plus ou moins loin et Nivernais consacrant leur heure de déjeuner à prêter l’oreille à la musique vivante. Et puis pour en rajouter au chapitre de l’intime dans ce petite théâtre à l’italienne, ce duo – dont l’intimité repose sur un quart de siècle et plus encore – se présente sans micro… quoique je n’ai pas remarqué ce petit couple stéréo posé à leurs pieds. Pas d’amplification décelable à l’oreille, juste, avoueront-ils, un poil de réverb pour absorber la sécheresse du lieu. Une initiative de l’équipe technique de D’jazz Nevers qui connaît bien la salle. Toute la différence entre le métier de “sonoriser” un instrument, un orchestre, un lieu donné, et celui d’“amplifier” (s’il vous plaît en boustant les basses) dont nous avons essuyé les effets hier*.

Au fil des décennies, s’est constitué entre eux un répertoire de mélodies, de consignes, de procédures, un vocabulaire de gestes, de timbres… Sans partition, leurs unissons les plus périlleux par la technicité requise ou la longueur de leur développement filent sans effort apparent, l’engrenage de leurs contrepoints s’enclenche sans heurt, impro collective ou accompagnée, dérive et retour au thème ou d’un point à un autre, souvent passant de l’un à l’autre “titre” en forme de suite.

Chez Sylvain Kassap, on retrouve dans les harmoniques, les doubles sons, les doubles tuyaux, les “soufflé-chanté”, mais aussi les réminiscences modales ou rythmiques, l’influence de ces musiques extra-européennes collectées (non “produites”) qui fascinèrent notre génération (et qui semble parfois avoir été balayées dans l’imaginaire collectif, souvent pour le pire, par ce qu’on appelle la world music). Plus la mémoire de ces “musiques contemporaines” qui fleurirent dans les années 1960, lorsque les compositeurs, à la manière des sequenzas de Luciano Berio, lançaient comme des paris aux instrumentistes. Et hier, alors que, en prélude à une composition à la technicité quasiment surjouée de Labarrière, Kassap émit une violente quinte de toux dans sa clarinette, feinte qui me fit je songer au théâtre musical de Maurizio Kagel.

Le patrimoine d’Hélène Labarrière est autre, comme elle nous le raconta dans la longue interview qu’elle nous accorda en 2024, marquée par la fréquentation, alors qu’elle s’était déjà fait un nom de “sidewoman” dans les clubs de jazz de la capitale, de personnalités comme – outre Kassap – Marc Ducret, Dominique Pifarély, François Corneloup et Jacky Molard. Le swing, s’il paraît absent de ce concert autrement que sous la forme d’un acquis digéré, assimilé, transformé… c’est au cours du rappel qu’il lui revient, alors que Kassap file en coulisse récupérer une partition – la seule qu’ils auront eu sous les yeux de tout le concert, partition remontant à leurs premières fréquentations, il y a une trentaine d’années, lorsqu’il se découvrirent un amour commun pour Robert Wyatt. Et c’est donc sur ce très original hommage à Robert Wyatt, quoique très éloigné de ce qu’elle apprit sur le tas, dans les clubs parisiens auprès de Pierre Brunel, Gérard Badini ou Slide Hampton, que l’on retrouve la trace la plus lisible de son art de la “walking bass”, de ce mélange d’assise, de puissance et de souplesse qu’il induit.

Jazz Regional Days 2

17 h. Reprise du programme d’échanges inter-régionaux initiés par le pôle Big Bang de Bourgogne / Franche-Comté. Avant-hier, deux groupes bourguignons succédaient à un groupe tourangeau. Hier, ce sont deux tourangeaux qui précédèrent la BFC, comme ils disent. De quoi alimenter les questionnements d’un quidam qui m’avait interpelé au sortir du concert Kassap-Labarrière sur la question de l’identité du jazz* et sur la nécessité de recourir à cette appellation, questionnement désormais au moins centenaire à laquelle on n’a jamais réussi à remédier – de hot en swing, de swing en bop, de cool et hard bop, de free-jazz en jazz-rock avec là au milieu des zones “innommables”, sans parler de la suite.

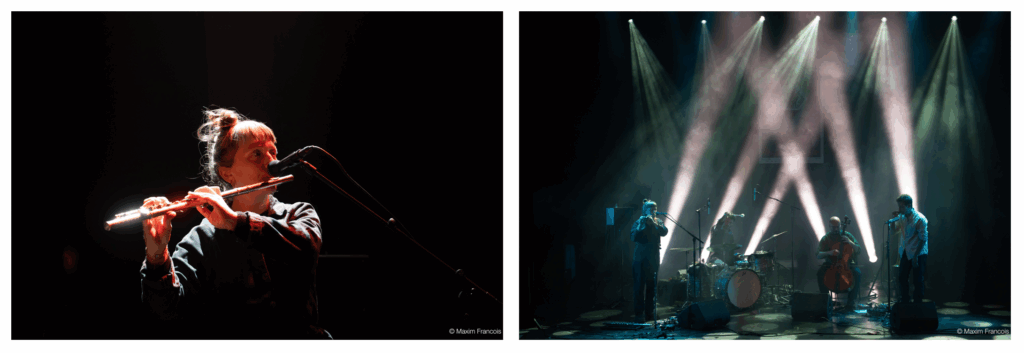

Prenons le quartette Ymir constitué de la flûtiste et compositrice Aline Bissey, du tromboniste Alexis Persignan, du violoncelliste Guillaume Hadad et du batteur Adrien Dessse. Jusque-là tout va bien, si l’on considère qu’il est arrivé dès les années 1950 de croiser un violoncelle en lieu et place de la contrebasse (Oscar Pettiford nous passe le bonjour). Mais très vite l’amateur de swing va se trouver désarçonné par la lenteur et la douceur d’une longue suite, avec des sons moins phrasés que longuement filés. Il y a de l’ethno dans l’air. J’apprends en navigant sur internet qu’Aline Bissey a travaillé auparavant avec des tambours en s’inspirant des collectages d’Alan Lomax dans le Mississippi où l’on rencontre cette configuration fifre et tambours. Mais loin de ces tambourinages, la prestation d’Ymir m’évoqua plutôt quelque rituel d’un temple tibétain, ou quelque cérémonial japonais, et cette part des spiritualités extrême-orientales qui inspirèrent les grands cycles des pionniers du minimalisme, Terry Riley et La Monte Young.

C’est, sinon pour prolonger, du moins afin de ménager aux auditeurs un espace de transition que le trio Meije modifia son programme en dernière minute ; quoiqu’ils m’aient avoué en fin de soirée, n’avoir pas ou plus de programme précis prédéfini, les suites qu’ils improvisent découlant d’une suite originale dans laquelle ils puisent désormais selon une sélection et une chronologie improvisée. Donc, introduction méditative nous emmenant progressivement de l’univers d’Ymir vers des paysages plus chaotiques où le cauchemardesque le dispute au ludique. A l’immobilité succède une précipitation torrentielle où l’on n’est pas étonné de reconnaître à la guitare (normale et baryon) le guitariste Vincent Duchossal du trio Kolm qui nous avait tant réjoui la veille. On retrouve le même attirail de pédales d’effets qu’hier, Léa Ciechelski ayant équipé son saxophone alto d’un micro disposé entre le bec et le bocal, avec ici et là de brèves sensations d’entendre une section résultant d’un delay, au fil de phrasés constamment hachurés. Et si la batterie de Benjamin François est plus sobrement équipée, elle participe de cette impression de sérac de glacier en cours de fracturation.

Retour au jazz avec les “Bourguignons” du Laurent Maur Soundscape Quartet. Et réconciliation avec la partie du public qui commençait à trouver le temps long ; et bouderie de ceux qui s’étaient laissés séduire par l’une ou l’autre, voire par les deux parties premières de “Regional Day”. Laurent Maur est un virtuose assez stupéfiant de l’harmonica chromatiue auquel Emilie Calmé oppose un discours plus aéré, opportunément nourri d’un ample patrimoine classique. Le nom de “soundscape” avait de quoi surprendre après ce que nous venions d’entendre, notamment avec Ymir. Et les harmonies et lignes de basse jouées pianotées sur un clavier aux sonorités très datées, le jeu de batterie très richissime aux limites de la saturation, le recours momentané à une sorte d’harmonica-midi, eurent un effet repoussoir pour certains des mieux disposés à revenir à un jazz plus conventionnel.

Un quatuor à cordes augmenté mais une quinte en dessous

Soit Séverine Morfin (violon alto), Régis Huby (violon ténor, effets, direction, composition), Clément Petit (violoncelle), Claude Tchamitchian (contrebasse), Samuel Blaser (trombone), Michele Rabbia (batterie, percussions et divers objets, scie musicale, micro et électronique). Retour au Théâtre à l’italienne et sonorisation aux petits oignons dans cet écrin. Longue intro improvisée par Régis Huby pour cette suite étourdissante, portée par d’hyper-musiciens à qui l’on lâche la bride sur le cou entre des moment plus orchestraux, chacun dans son genre, interprètes dévoués et improvisateurs affirmés qui nous firent passer du suspens à l’épiphanie, du frisson à l’enchantement, au fil d’une saga d’une heure.

J’ai déjà chroniqué cette œuvre majeure lors de sa création au Triton et les mots me manquent pour en dire plus, ce qui risquerait de n’être que redite, alors que le train où j’écris ces lignes approche de Strasbourg et du festival Jazzdor où je dois entendre cette après-midi Alexandra Grimal dans le cadre insolite d’un planétarium et d’où je dois être emmené ce soir au-delà de la frontière pour réentendre à Offenburg Das Kapital et le trio d’Airelle Besson avec le pianiste Sebastian Sternal et le batteur Jonas Burgwinkel. Franck Bergerot (merci à Maxim François pour les photos de scène)

* Les cordes, les bois, la brutalité et le sexe du jazz

Au sortir du concert du matin, je fus donc interpelé par un quidam… on l’appellera Monsieur tout le monde, puisqu’il posait une question partagée par une partie du public, et par souci de préserver son anonymat car je m’en voudrais de le trahir par simplification, généralisation et la dérive de mes propres interrogations.

La question : est-ce du jazz ? Ces libres improvisations tenues par le duo Kassap-Labarrière pendant une petite heure étaient-elles du jazz ? Pourquoi ces cordes et ces bois, dont mon quidam avait déploré quelques jours plus tôt à l’écoute de l’hommage à Carla Bley du nouvel ONJ de Sylvaine Hélary, comme une sorte de prise de pouvoir sur l’orchestration canonique très cuivrée et percutée du jazz. Son interrogation qui ne m’apparaît pas isolé m’a semblé recouvrir un relatif désarroi face à cette féminisation du jazz que trahit l’entrée des cordes et des bois. Faut-il y voir quelque rapport avec ce qui semble avoir ébranlé le monde masculin confronté au phénomène “me too” ? Frédéric Maurin a dit quelque part et ailleurs, qu’il y avait dans le jazz une brutalité intrinsèque qu’il ne faudrait pas perdre. Et en dépit de mon bonheur souvent formulé dans ces pages d’accueillir ces bois et ces cordes, je reste tout autant attaché à cette brutalité du jazz-jazz. La question mérite en tout cas un examen plus méticuleux qu’il n’y paraît. La brutalité est-elle le domaine réservé des hommes ? La pratique de la boxe et du rugby serait-elle interdite aux femmes ? Seraient-elles à même, en la pratiquant, de débrutaliser la boxe ? Hypothèse qui pourrait nous valoir le reproche d’essentialiser le féminin ? Et de lui interdire l’accès au poste de 1er trompette dans un big band swing où il faut savoir cogner? (La regrettée Laurie Fink nous passe son bonjour, 1er trompette incontestée chez Maria Schneider.)

Et donc, qu’en est-il du jazz tel qu’on le connaît, tel qu’on l’a aimé, tel qu’il a été l’une des grandes expressions musicales du 20e siècle ? En viendra-t-on à interdire un certain jazz pour cette brutalité, comme on parle d’interdire la corrida pour sa cruauté ? Souvenons-nous de Melba Liston qui refusait de se faire qualifier de “jazzwoman” ? Par conviction ou sous la pression et la crainte de se désolidariser de cette sympathie masculine du monde de la section de trombones où elle avait été admise, comme si ç’avait été une faveur ? Souvenons-nous de Mary Lou Williams qui ne participa qu’à contre-cœur et pour de pures raisons pécunières, à un “Girl Stars” du temps dont elle s’empressa, lors de la première séance du groupe, de remplacer la contrebassiste par un “vrai” contrebassiste, mais dont la production féminisa le nom sur l’étiquette du disque avant pressage ? Mary Lou Williams qui, à la fin de sa vie, n’accepta de participer à un festival de jazz au féminin qu’à la condition d’y donner une conférence pour se désolidariser de la démarche. Souvenons-nous comme Hélène Labarrière, du temps des clubs de jazz, était tantôt félicitée parce qu’elle jouait comme un mec. Tantôt parce qu’elle jouait vraiment pas comme un mec.

Deux termes brandis dans ce débat m’embarrassent : coopter et invisibiliser. Les jazzmen – au masculin – se coopteraient entre eux ? (Il faudrait ici recourrir à l’écriture inclusive français: les musicien·nes de jazz ou admettre le neutre de la langue anglaise.) Monter un orchestre de jazz, qu’est-ce d’autre qu’une cooptation ? Même si la question ne se pose pas de la même manière pour un big band ou une petite formation, que fait d’autre la violoniste Line Kruse lorsqu’elle dirige une grande formation exclusivement masculine, parce qu’elle réunit les compagnons avec lesquels elle a pris l’habitude de jouer depuis qu’elle travaille en France ? Qu’est-ce d’autre lorsque Hélène, dans son projet de rendre hommage à quatre figures du féminisme, soumet ses partitions à cinq compositeurs qui ont marqué son parcours ? Quel autre moteur que la cooptation l’a-t-il inspirée de réunir en front-line Catherine Delaunay et Robin Fincker, sinon celui de savoir qu’ils rêvaient de jouer l’un avec l’autre par delà les questions de genre ? Qu’est-ce d’autre qu’une cooptation qui rassemble quatre archets féminins au sein du quatuor à cordes Kaija, associe la tubiste Fanny Meteier et l’altiste Maëlle Desbrosse au sein du duo Metero… ou lorsque celle-ci rassemble au sein du quartette Ecchoing Green le tromboniste Paco Andréa, le pianiste Clément Mérienne et le batteur Samuel Ber ?

L’autre notion qui m’embarrasse, c’est celle d’invisibilité des femmes dans le jazz qui, sur le plan historique, supposerait de préciser de quoi on parle et laisserait supposer une sorte d’effacement systématique par les historiens du jazz (Lil Armstrong serait-elle plus absente des histoires du jazz que Kenny Kersey, Valaida Snow que Freddy Webster ; et au nom de laquelle on voudrait faire du jazz le vilain petit canard du combat pour l’émancipation des femmes. Le jazz n’est pas LE coupable. C’est un contexte social tout entier dans le cadre duquel le jazz est né. Procés en accusation souvent assortie dans les médias de cette remarque récurrente, souvent sans connaître ni son actualité ni son histoire, ni n’en avoir entendu live (le disque n’étant qu’un témoin du passé): le jazz vieux, le jazz est chiant.

Facteur de féminisation ou pas, je me réjouis de voir le monde du jazz s’emparer des bois et des cordes de l’orchestre de chambre et vice versa ; de voir le monde de l’improvisation interactive et de la pulsation rythmique et de l’écriture croiser leurs chemins… et c’est ce que nous racontent les dernières créations de Fred Maurin, les parcours de Sylvaine Hélary et de Catherine Delaunay ou les expériences de Régis Huby auxquelles je reviendrai plus tard, même si son sextuor fera réagir les obsédé·es de la parité et de la cooptation. Or je vois dans cette introduction des bois et des cordes dans l’orchestre de jazz, la possibilité en amont de la professionnalisation, d’ouvrir les portes et favoriser les échanges entre les classes instrumentales, les ateliers et les disciplines des écoles, des conservatoires de musique, des stages, et d’y libérer l’initiative improvisée, l’oralité et la plasticité rythmique parallèlement à l’écriture. Ne pas commencer par là, c’est mettre la charrue avant les bœufs.

Or, à survaloriser la défense de la parité avec des œillères et à pointer en tout dogmatisme “l’invisibilité” des femmes au détriment de la prise de conscience de la détresse réelle de ces nouvelles musiques qui sont facteur d’ouverture, de questionnement et de renouveau, je crains que l’on ne finisse par consacrer l’invisibilité de celles-ci (jazzwomen comprises une fois qu’elles seront suffisamment nombreuses pour se marcher du jazz pour se marcher sur les pieds) ; en témoigne le silence des médias sur ces musiques de création, fussent-ils à vocation culturelle (sauf pour rappeler le machisme du jazz en un billet de trois minutes en matinale) ; leur absence des scènes nationales où, comme sur les ondes, c’est la musique instrumentale qu’on invisibilise au profit du “format chanté” (éventuellement une musique instrumentale mais selon des esthétiques antérieures à Berg et Bartok) ; la direction populiste prise par les grands festivals de jazz où l’on privilégie les “ambianceurs” sur les créateurs, au grand désarroi actuel de ces derniers qui voient les pages vierges se succéder dans leurs agendas.

Par bonheur, certaines structures sont à la manœuvre, tel D’jazz Nevers et son Big Bang, avec La Tournée bouts d’choux, les concerts pédagogiques et tout un programme d’intervention en cours d’élaboration évoqué dans les dernières pages du programme. Pour un enseignement de la musique vivante qui devrait se généraliser partout dans les écoles en direction des enfants de plus en plus livrés, casque sur les oreilles, au formatage des playlists de spotify et du verdict des meilleures vente. Décidemment, la nomination à répétition de Rachida Dati à la Culture n’est pas de bonne augure. FB