L’Inde du Sud vient à la rencontre du jazz au Festival d’Aix-en-Provence

Comme chaque année, une proposition diversifiée de concerts apporte un vivifiant contrepoint à la programmation d’opéras, qu’il s’agisse de récitals, de concerts symphoniques ou de musiques de chambre, de soirée jazz et Méditerranée écrivait le regretté directeur de l’institution Pierre Audi disparu brutalement en mai dernier alors qu’il préparait la 77ème édition du festival d’Aix-en-Provence.

Le festival et le jazz…une vieille habitude…

Si on évoque Aix en Provence en juillet, c’est au Festival d’Art lyrique créé en 1948 que l’on pense immédiatement. Le jazz occupait sa place, certes encore modeste mais qui tend à augmenter avec le succès de la manifestation. En fait, dès les années cinquante commença à se développer une saison lyrique augmentée de concerts avec des solistes et des orchestres de fosse. Pour le jazz, c’est en 1975 qu’Ella Fitzgerald joua en plein air sur la place des Cardeurs, toujours dans le cadre du Festival. Les femmes ont souvent été à l’honneur : Cécile McLorin Salvant qui fut étudiante au Conservatoire d’Aix en Provence, chanta dans les choeurs de certains opéras et travailla dans le dispositif Passerelles du festival (pour les publics à besoins spécifiques) donna en 2017 un concert à l’hôtel Maynier d’Oppède (350 places assises), rue Gaston de Saporta, proche de la cathédrale, en face du Théâtre de l’Archevêché où se déroulent les grands opéras du festival. Dès 2019 le principe des concerts de jazz est ritualisé, la jauge vite remplie. En 2021, c’est le tour de la saxophoniste tenor Sophie Alour. En 2023, la saxophoniste alto Lakecia Benjamin qui est invitée à jouer dans la cour de ce bel hôtel XVIIIème. Pauline Chaigne, la directrice adjointe de la programmation de l’OJM (Orchestre des Jeunes de la Méditerranée) et de la programmation Méditerranée m’avait éclairée sur l’organisation complexe de ce festival mythique, grande machine de créations des plus diverses qui favorise la transmission et le partage des cultures. Partie prenante du bassin méditerranéen, le Festival d’Aix-en-Provence entretient l’héritage pluriel de cet ancrage géographique. Le festival d’Aix favorise la création, recherche l’hybridation : il est difficile pour le grand public de saisir la diversité, l’éclectisme des propositions, comment un séjour aixois festivalier peut combiner les propositions les plus étonnantes. Ainsi pour ma troisième année à Aix en Provence dans le cadre du festival d’Art Lyrique, je peux écouter dans le Palais de l’Archevêché Don Giovanni, Louise de Gustave Charpentier ou les Pécheurs de Perles de Bizet mais encore assister à cette ouverture à diverses cultures méditerranéennes ou autres : après Lakecia Benjamin en 2023, Hiromi en 2024, le trio jazz EYM cette année invite deux artistes prodigieux d’Inde du Sud, deux musiciens unanimement respectés pour la qualité de leur technique musicale.

EYM TRIO — VARIJASHREE VENUGOPAL — B.C. MANJUNATH

Concert Pavillon Noir, 5 juillet, 21h.

EYM Trio

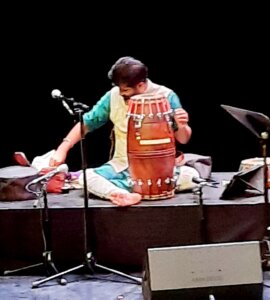

Elie Dufour (piano), Yann Phayphet (contrebasse), Marc Michel (batterie),Varijashree Venugopal, voix, flûte carnatique, B.C Manjunath (konnacol, mridanga)

EYM Trio s’associe régulièrement à la chanteuse sud-indienne Varijashree Venugopal, aussi à l’aise dans les techniques vocales carnatiques que dans celles du jazz. Ils sont rejoints par B.C. Manjunath, star incontestée du konnakol, cet impressionnant art de la percussion vocale syllabée, également de tradition carnatique. Une soirée portant un message d’ouverture interculturelle,d’une intense spiritualité, en écho à The Nine Jewelled Deer, la création contemporaine de 2025 de la compositrice Sivan Eldar, mise en scène par Peter Sellars qui fait intervenir voix ( textes de la chanteuse improvisatrice Ganavya Doraiswamy), arts plastiques, musique indienne, classique et électronique. Des traditions musicales a priori éloignées !

https://festival-aix.com/programmation/concert/eym-trio-varijashree-venugopal-bc-manjunath

https://festival-aix.com/programmation/opera/nine-jewelled-deer

Le trio EYM

Déjà six albums pour ce trio formé en 2011 qui a parcouru les routes du monde avec un dispositif souple Nomad’ Sessions depuis 2019, mis au point son jeu et son répertoire en Syrie, Egypte, dans les Balkans, en Inde et au Maroc pour son dernier album à ce jour Casablanca en 2024 sur le label Kollision.

Bangalore, capitale du Karnataka en Inde du sud, berceau d’influences du groupe, demeure un lieu d’ancrage et d’inspiration comme en atteste leur album Bangalore, le premier enregistré en 2022 avec la vocaliste Varijashree Venugopal qui joue également de la flûte karnatique traversière, en bambou. Le trio vint pourtant y jouer à six reprises sans rencontrer pour autant la chanteuse flûtiste dont le contrebassiste lyonnais Yann Phayphet qui vécut un temps à Bangalore, avait entendu parler comme d’une prodigieuse musicienne. La véritable rencontre eut lieu à Vienne en 2019 quand Varijashree remplaça au pied levé le chanteur précédent du Nord de l’Inde donc avec une autre tradition : l’alchimiefut immédiate, la musicienne a appris et s’est appropriée le répertoire du trio en deux jours. Fille de musiciens, elle a écouté du jazz très tôt à la maison sur les disques des parents, Metheny, Corea, Hancock, découvert Coltrane et a pu reproduire l’improvisation de Giant Steps de Coltrane, un point commun avec la chanteuse Camille Bertault !

Le quatrième album Bangalore, pensé comme un croisement entre le jazz d’EYM Trio et la culture carnatique de Varijashree dépasse les frontières de styles et de genres. Ce disque d’amitié, d’ouverture et d’écoute, inscrit durablement la relation avec Varijashree qui savait jouer la musique carnatique du Sud de l’Inde avant même de savoir marcher. C’est le genre de collaboration qu’on recherche tous dans notre vie de musicien. Quand les choses sont simples, quand la musique n’a pas à être discutée, qu’elle jaillit spontanément comme pour sublimer un tableau déjà existant souligne Elie Dufour.

L’ Inde et le Jazz ? Une histoire qui remonte aux années soixante quand le guitariste sitariste Ravi Shankar et le saxophoniste enregistrèrent Improvisations. D’autres belles rencontres entre ces deux traditions musicales se produisirent en 67 avec Manfred Schoof, ou Om de John Coltrane en 1968… Vint ensuite un jazz instrumental qui se nourrit de cette « fusion » avec le génial guitariste anglais John Mc Laughlin et Zakir Hussain Khan et le groupe Shakti (1974-1978 ) après le virtuose Birds of Fire en 1973 de l’explosif groupe Mahavishnu Orchestra. D’ailleurs j’apprends que le guitariste sera présent, venu incognito au concert. Sans vouloir retracer les développements plus récents de ces échanges culturels entre Inde et Occident ( Vijay Iyer par exemple ) , il est clair que le trio avec ces musiciens crée les bases d’une nouvelle association libre, ouverte aux explorations de toute sortes.

La musique carnatique de l’Inde du Sud

Profitant de l’opportunité d’une interview avec la chanteuse et le leader du groupe, le pianiste Elie Dufour avant la balance, je peux arriver à me repérer dans la complexité de la musique carnatique, traditionnelle et classique indienne et surtout pas folklorique, comme on pourrait le penser ; car Varisharee nous explique qu’il existe des communautés dans le sud qui pratiquent ce folk en décrivant la vie quotidienne aux champs, les travaux de récolte, de coupe de noix de coco…

Le chant carnatique est un chant dévotionnel de l’Inde du Sud qui développe vitesse et puissance vocale sur les échelles modales des ragas à partir des phonèmes de textes ancien. Ce sont des chants composés par de grands artistes, transmis de génération en génération à travers les disciples. Si l’élaboration improvisée d’un raga varie d’un musicien à l’autre, la portion structurée ne change pas. La musique carnatique est structurée autour de gammes mélodiques complexes régissant les notes ascendantes et descendantes. Les sept notes de la gamme indienne correspondent à peu près au sept notes de la gamme occidentale do, ré, mi, fa, sol, la, si.

La prédominance des ragas

Râga, ou « couleur » en tamoul est bien plus qu’une gamme correspondant à un climat émotionnel, un ensemble de notes chargées de signifiants liés à un rite, au temps. Contrairement aux musiques hindoustanies d’Inde du Nord, plus influencées par les musiques persanes avec leurs ragas spécifiques, la musique carnatique est demeurée proche de la tradition du Samaveda, chants sacrés de l’hindouisme du premier millénaire avant notre ère. Si les différents ragas utilisent un même solfège, le traitement est tout autre; cependant les échanges entre Nord et Sud sont possibles.

Comment ça fonctionne ?

Sur un système de modes mélodiques , des séquences sont à exécuter selon un certain ordre ( les ragas), d’autres sont rythmiques, les talas ( mètre, cycle rythmique). On aura la chance d’entendre dans le concert un virtuose des talas B.C MANJUNATH, percussionniste de mridanga ( tambour à deux faces qu’il joue assis en tailleur, dont il change régulièrement le chapeau pour s’accorder au groupe ) sur un seul titre hélas car l’effet est renversant : il maîtrise le konnacol, technique plus que sophistiquée de percussion vocale qui crée des rythmes. A la scansion de la voix, il ajoute le décompte du tala à la main.

Le concert : un quintet absolument percussif

Avec ces deux musiciens, le groupe devenu quintet a ouvert tout un champ de possibles. Ce n’est pas un coup médiatique, l’association d’un trio jazz avec deux prodiges « exotiques ». D’autant que Varijashree Venugopal ( son nom est le prénom de son papa) ne se considère pas comme chanteuse mais comme instrumentiste à vent, même si elle n’utilise pas la flûte comme dans l’album Bangalore. Ce soir, nous n’entendrons pas les titres de leur premier album à l’exception de « No madness » en final, proche de la transe, répétant les modes rythmiques sur une division irrégulière qui donne à la voix l’effet saccadé et sec des baguettes frappant les cymbales. Le pianiste utilise alors la pédale mécanique, acoustique qui mute la partie centrale du piano, mise au point avec Robert Kieffer pendant la pandémie qui ne sert plus à « préparer » son piano ( ce qu’il fait rarement sans tout le matériel habituel, juste à la main), mais à le rendre « augmenté », un piano acoustique polyrythmique qui sonne comme un synthétiseur avec des pizz sur es notes multiples( 10). Une pédale magique, qui transforme le son en oud ou kora au choix. Dispositif impressionnant !

Cinq nouveaux morceaux plutôt longs furent créés en résidence ardéchoise pendant 3 jours avant leur passage à Vienne le 2 juillet, développés sans tomber dans le cliché de la transe planante : « Madelin », « Borders », « Liminal », « Lift Voice » ( composition de Marc Michel), une vraie chanson « Sanga Beda », poème philosophique. Varisharee et B.C sont deux musiciens sensibles et curieux d’esthétiques autres, des défricheurs qui ont une telle maîtrise de leur tradition qu’ils peuvent aller chercher ailleurs ce qui leur plaît, les interroge, les passionne. Qu’ils arrivent tout de suite à adopter, adapter voire améliorer. Quant aux musiciens de jazz, ils ne tentent pas de la « jouer carnatique », en adoptant le répertoire à leur manière, mais ils fournissent le contenu libre du jazz et l’énergie rock.

Avec le batteur incroyable Marc Michel qui s’en donne à cœur joie, le trio ne baisse jamais la garde, lâchant la bride à la frappe généreuse, ample, précise, aux seules baguettes, en accord avec le travail percussif de B.C Manjunath toujours souriant, sans aucune discordance entre les deux traditions. Seul léger bémol, l’inévitable et dispensable solo de batterie qui ce soir en particulier n’ajoute rien. Je regrette encore la trop faible place laissée au contrebassiste, autre gardien du tempo, subtil à l’archet ou dans les les pizz sculptant la matière sonore. Il est rare de voir de tels échanges entre univers a priori opposés, des improvisateurs contre des musiciens de répertoire virtuose. Mais comme le souligne Elie Dufour, ils sont capables de monter sur scène sans répéter !

Le chant de Vari

Il y a d’abord et presque surtout la qualité de la voix, un cri qui s’envole dans l’aigu, qui peut être rauque aussi, sans âge identifiable. A quoi tient son originalité ? Surprenante dans ses enluminures, elle capte l’attention par ses rafales percussives en montant et descendant la gamme des ragas ( en général sur une tonique) avec une endurance qui peut durer 3 heures. Mysticisme des envolées, dépouillement, ligne pure des notes ( les syllabes du sargam, le solfège carnatique où sa-ri-ga-ma-pa-da-ni ne forment pas des mots mais suivent les notes de la gamme ). Sur un mode lydien ai-je cru comprendre. Son chant peut aussi se déployer grâce aux arrangements discrets du leader en particulier sur le fameux « Jagadoddarana », ode à Krishna, du père de la musique carnatique Purandara Dasa (16 ème siècle) qui devient alors une berceuse en duo avec le seul piano. Elle a une fluidité tranquille, aérienne et pourtant grave, de glissandi en attaques mordantes, particulièrement incisives : le niveau de sophistication et d’émotion dépasse l’entendement dans la recherche de détails, de couleurs, dans l’articulation d’« une musique comme parole ». On peut tout imaginer quand on n’a pas les codes, prières, déplorations,visions oniriques ? Son langage corporel lui permet de s’insérer dans la musique du groupe, de rentrer à des moments décisifs sans autre signe entre eux qu’un regard, soulignant le chant avec des gestes délicats et menus des mains et poignets, arabesques gracieuses des miniatures indiennes.

C’est l’Inde qui vient à notre rencontre avec ces deux monstres sacrés que les Indiens de la salle applaudissent avec respect. Une réussite pour le festival qui met au point des projets inédits, inespérés, remplissant sa mission de diffusion et de création. Un concert enregistré avec ces titres neufs qui sera ultérieurement mixé, sans oublier une captation préalable à la balance (à laquelle je n’ai pu assister) pour accompagner ce nouvel album, encore sans titre, le deuxième avec la chanteuse.

Sophie Chambon