C’est Gérard Teillay qui m’a fait part, dans un message téléphonique, du décès de Charles Bellonzi, le 11 juillet dernier, il y a déjà plus d’une semaine ! Photographe, Gérard Teillay a consacré ses derniers travaux au troisième âge, au vieillissement, à l’abîme, à ces abîmes où le corps et l’esprit s’abîme, et à l’oubli, celui de soi-même qui s’avère parfois être le meilleur remède à l’oubli des autres.

Oubliera-t-on Charles Bellonzi, que moi-même je n’ose appeler “Lolo”, par cette timidité que nous impose l’absence d’intimité. Pourtant, c’est sous cet affectueux surnom dont j’ai d’abord cru qu’il était le diminutif de Laurent, qu’il est connu et salué ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Mais de lui, qu’il m’est arrivé de voir jouer en club, je crois n’avoir jamais écrit une ligne qui m’autorise cette familiarité, sinon du temps où je rédigeais les programmes de concerts de Jazzman.

Avec la pyramide des âges et l’extension des territoires du jazz, la nécrologie, puisqu’il faut appeler les choses par leur nom, est devenu un “embarras” dans la presse écrite, à l’exception de quelques grandes figures médiatiques. La pagination des revues de jazz n’a pas crû à l’échelle de cette pyramide et de ces territoires actuels. Et le temps nécessaire à l’écriture, au-delà de la litanie des “r.i.p.” n’est pas plus extensible ; et alors qu’hier, je tombais du lit à 6h30 avec cette envie pressante d’écrire en toutes lettres « Charles “Lolo” Bellonzi » sur le site de Jazz Magazine ; alors que l’œil sur ma montre, ayant un train à prendre, je tirais à la ligne pour contourner la difficulté de dire “l’efficacité et la discrétion” particulière de ce batteur que je ne connais que de réputation, d’en dire l’art et la carrière autrement qu’en énumérant les noms des musiciens qu’il a accompagnés ou dirigés, j’apprenais la mort d’Irène Schweitzer… que je connais à peine plus que Charles Bellonzi, bien que ma discothèque lui accorde une place plus grande du fait d’une œuvre phonographique sous son nom d’un tout autre volume… Et j’imaginais la cohorte des musiciens en âge de se faire céder une place assise dans le métro, s’avancer à leur tour en rangs toujours plus serrés vers le jour où chacun son tour pourra prétendre à l’éloge funèbre de la presse. Y aura-t-il encore de place pour l’actualité ? Y aura-t-il encore une actualité du jazz ?

Et ce matin, mon texte couvert de ratures, c’est un coup de fil à Gérard Teillay qui m’est venu en aide. J’ai connu ce dernier par mon épouse, Nathalie Hureau, qui partage avec lui une même passion pour l’image photographique ou filmée, ce qu’elle raconte et la façon dont elle le raconte. Et les rares fois où j’ai rencontré Gérard, il m’a parlé de jazz, d’une réalité du jazz qui n’était pas ou plus tout à fait la mienne, de la nostalgie de ce jazz qui avait été le sien et dont il semblait douter qu’il puisse encore exister ou, tout du moins, que ce qu’il en reste ait quelque relation à ce jazz contemporain multiple et fragmenté qui est le mien, ou avec les fragments que j’évoque le plus spontanément. Et ces évocations le ramenaient régulièrement à “Lolo” Bellonzi, son ami, et quasi voisin, dans le Poitou, qu’il voyait vieillir.

Auparavant, j’avais consulté sa discographie, assez modeste, fait une recherche au nom de Bellonzi dans mon index des articles parus dans Jazz Magazine. N° 577 de janvier 2007 : rien, probablement une erreur de saisie dans l’index que j’ai moi-même établi. N°173 de décembre 1969 : une chance, il figure sur mes étagères, avec un article dans les pages d’actualités concernant le trio de Martial Solal. Hélas, l’acquisition de ces numéros datent d’une époque immature où je les découpais pour en coller les coupures sur les pochettes intérieures de mes vinyles. N°145 d’août 1967 : Idéal ! Un blindfold test mené par Jean-Louis Ginibre! Las ! Même constat, et je me demande d’ailleurs si c’est moi qui ai découpé ces pages ou s’il ne s’agirait pas plutôt de numéros acquis d’occasion beaucoup plus récemment, et découpés par d’autres. Enfin, le numéro 128 de mars 1966. Juché sur un tabouret bancal posé sur une banquette-lit instable, je parviens à l’atteindre… et il est complet ! L’article d’André Vacher tient sur une colonne de la page Où jouent-ils ? qu’il tenait à l’époque dans les premières pages de Jazzmag. Modeste, mais capital, le premier article consacré à Charles Bellonzi ! (Je n’ai pas pris le temps de consulter Jazz Hot pour lequel je ne possède pas d’index aussi détaillé.) On y apprend qu’il est né le 14 janvier 1941 à Nice, qu’il a joué de l’accordéon avant d’opter pour la batterie et qu’il monte à Paris en 1960 pour se faire connaître au Tabou et au Club Saint-Germain. Il retourne en juillet 1964 étudier à Nice au conservatoire et remonte à Paris pour remplacer Daniel Humair dans le trio de Martial Solal.

Martial Solal ! À en croire mon index, Jazz Magazine n’aurait eu de considération pour Charles Bellonzi que durant ses années passées chez Solal (1964-1968) avec son partenaire des années 1960, le contrebassiste Gilbert “Bibi” Rovère, tous deux prenant de 1964 à 1968 la place occupée auparavant par Guy Pedersen et Daniel Humair. Des années que semblent passer sous silence – et qu’ils méconnaissent peut-être – ceux qui lui rendent hommage ces jours-ci sur internet, leurs souvenirs étant probablement plus tardifs. Martial Solal en faisait baver à ses batteurs, sur des arrangements labyrinthiques et millimétrés. Et, dans le film auquel je vais vous renvoyer, Charles Bellonzi reconnaît tout à la fois que ce fut pour lui une véritable école de l’exigence mais qu’il n’en appréciait pas totalement la froideur. Et l’on sent que son appréciation tient de l’euphémisme. Moi, j’adorais… ce dont tout le monde se fiche, sinon que s’éclaire ainsi cette assiduité avec laquelle j’ai pu fréquenter la scène du jazz français, sans jamais me familiariser avec Bellonzi. D’autant plus que, de par mon âge, j’ai couru les concerts de Solal une décennie plus tard et que ses disques de la seconde moitié des années 1960 sont restés inédits. Quatre années de musique ! Au cours desquelles Bellonzi n’a fait d’autres infidélités phonographiques à Solal que pour Ivan Jullien et son “Paris Point Zéro”. Tâchez de mettre la main par internet sur Fafasifa de l’album du même nom, Lady Bird en concert au Blue Note, Morceau de Cantal sur “Son 66” ou Liberté Surveillée sur “En liberté”… Quand même !

Mais d’aucuns m’accuseront de trahir sa mémoire par cette incompétence consistant à ne présenter Charles Bellonzi que sous ce jour-là. Et là, c’est encore Gérard Teillay qui vient au secours de mon “malentendu”, avec “Tambour battant”, un admirable petit documentaire de 19’ qu’il a réalisé dans le cadre d’un travail filmographique de lycéens et qui circule ces derniers jours sur la toile parmi ses amis et ses fans. On y voit et entend Bellonzi raconter sa vie, la vie du jazz à Paris, commenter les photos d’une vie ou son travail sur l’instrument, monter sa batterie, enseigner à de jeunes gens comme un raconte une histoire, etc. et jouer en trio devant la caméra avec le contrebassiste Wayne Dockery et un Olivier Hutman au sommet de son art, sur un répertoire de standards et de compositions du pianiste et du batteur lui-même. Un portrait de musicien complet où, appréciant ce parfait équilibre entre la passion et la mesure, entre l’économie et la profusion, entre l’écoute et l’initiative, entre l’anticipation et la réaction, entre le son et le rythme, entre la mathématique du mètre et la musicalité tirée des peaux et des cymbales, je m’autorise enfin à l’appeler “Lolo”. Mon hommage aurait dû commencer par là. Franck Bergerot

P

Installé pour deux soirs au Pavillon de la Sirène à Paris 14e, l’Orchestre des Jeunes 3ème édition – que l’on retrouvera ce soir 13 juillet pour une restitution de l’Académie de composition de l’ONJ – et son chef Claude Barthélémy donnaient leur dernier concert.

J’ose affirmer que j’ai entendu là, sur un pot-pourri des répertoires qu’il dirigea par le passé à la tête de l’ONJ, le meilleurs des concerts en grande formation dirigés par Claude Barthélémy, auxquels il m’ait été donné d’assister. Il est vrai que j’ai beaucoup boudé les éditions 1989-1990 et 2002-2005 donnés par celui qui était alors l’enfant gâté d’un réseau associatif qui avait la main sur ce qu’il qualifiait d’innovant au point d’ignorer ou dédaigner de larges pans de l’actualité du jazz français de l’époque.

Or, l’enfant gâté hier, c’était les jeunes de cet Orchestre des Jeunes tournant, conçu par Fred Maurin pour passer sous la direction tournante d’anciens chefs de l’ONJ. Il y avait une forme de tendresse dans le don que Barthélémy a fait à ces jeunes musiciens de son répertoire qu’ils lui restituèrent magnifiés. Certes, je n’ai pas oublié les éclats fous du premier album de l’ONJ 1989-1990, notamment tels que je les avais reçus à Jazz sous les Pommiers au début de son premier exercice. Mais les anciens répertoires du guitariste-chef, semblent avoir vieilli comme un vin de garde, comme un bel assemblage des trois crûs de l’ONJ-Barthélémy, des répertoires qui nous laissaient le souvenir de démentiels kaléidoscopes ici devenus, pour poursuivre dans la facilité métaphorique, de somptueux assemblages, somptueux non par la noblesse des arômes, mais par ce mélange d’excitation des papilles et d’ivresse qui après tout sont bien les deux objectifs recherchés par les amateurs de vieux flacons. Assemblage ? Du blues façon Jef Beck à la collective néo-orléanaise, de Brahms (c’est le chef qui le dit, n’ayant moi aucune compétence dans ce domaine) au bebop, des Balkans à Charlie Parker (ses premières notes sur Parker’s Mood soudain citées), du Coltrane de Giant Steps au funk, avec quelque chose de Frank Zappa dans cet art encyclopédique.

Autant d’occasion de magnifier les talents prometteurs réunis au sein de ce troisième Orchestre des jeunes, parmi lesquels se glissait, en remplaçante, la tromboniste Jessica Simon, qui a déjà son pupitre au sein de l’ONJ de Fred Maurin. J’ose à peine citer les autres, parce qu’il faudrait les mentionner tous (voir ci-dessous), mais l’expérience d’un orchestre des jeunes, c’est aussi faire l’expérience de l’injustice et de la mauvaise foi de la critique. Privilégions donc quatre noms que nous gardons dores et déjà en mémoire pour leurs solos : les trompettistes Dmitriy Loginov et Johannes Knoll, la tubiste (joueuse d’euphonium pour être exact, le ténor de la famille des tubas) Amélie Ratle et les deux saxophonistes : Liam Szymonik (alto) et Pierre Carbonneaux (ténor)… J’aimerais encore citer la contrebassiste Léna Aubert, dont la singularité m’avait laissé circonspect dans mes comptes rendus de Respire Jazz 2023 où elle présentait sa propre formation, mais qui m’avait suffisamment intrigué pour que j’en garde le souvenir, avec quelque chose dans le son et le jeu m’évoquant Charlie Haden, et autre chose encore qui n’appartient qu’à elle et que l’on a hâte de voir s’épanouir, comme s’était déjà le cas hier… jusqu’au moment où je réalisai que certaines de ces parties de basse étaient doublées par la bassiste électrique Joana Lazzarotto qui dégagea sur certains morceaux une appétente singularité, le tout en formidable intelligence avec le batteur Loup Godfroy.

Nous les retrouverons tous ce soir 13 juillet au même endroit, au Pavillon de la Sirène, 20 rue Dareau, près de Denfert-Rochereau. Quant à Claude Barthélémy, en guise d’adieu, il émit le vœu, teinté d’une sincère émotion, “de s’en faire des amis”. Franck Bergerot

Claude Barthélémy (oud et guitare électrique, direction) avec Dmitriy Loginov, Johannes Knoll (trompette), Gaspard Moglia, Jessica Simon (trombone), Amélie Ratle (euphonium), Liam Szymonik (saxes alto et sopranino), Pierre Carbonneaux (saxes ténor et soprano), Selma Benlarbi (accordéon), Lélo Laurent (vibraphone), Raphaël Gautier (guitare électrique), Joana Lazzarotto (basse électrique), Léna Aubert (contrebasse), Loup Godfroy (batterie)… et le sonorisateur de cet Orchestre des jeunes : Tom Fougedoire.

Ce 8 juin 2024, l’ONJ reprenait le répertoire du Dodecaband de Martial Solal avec Bruno Ruder dans le rôle autrefois tenu par le compositeur, et seul dans son propre rôle en première partie devant un Studio 104 plein comme un œuf.

Avertissement

Couvrant souvent les mêmes concerts pour Jazz Magazine, nous avons l’habitude, Xavier Prévost et moi-même, de nous répartir les comptes rendus. Hier, en nous quittant, nous hésitions. J’étais tenté de laisser l’initiative à Xavier, qui a un rapport au piano que je n’ai pas et une proximité à l’univers de Martial Solal qui tient notamment au livre d’entretiens Martial Solal, Compositeur de l’instant, ouvrage de référence qu’il a publié en 2005. Mais je me sentais également motivé par ce qui venait de me conforter dans deux passions anciennes, pour Bruno Ruder que j’écoute depuis ses premiers pas hors du CNSM il y a plus de vingt ans, et Martial Solal, l’une de mes premières passions musicales pour l’avoir entendu en concert il y a une bonne cinquantaine d’années dans sa fameuse suite pour piano et deux contrebasses “Sans tambour ni trompette”, puis pour avoir traqué ses prestations parisiennes tout au long des années 1970. C’est pourquoi, partagé entre la timidité naturelle que m’inspirent les 88 dents du piano, la voracité qu’y associe la musique de Solal, et la compétence de Prévost en ce domaine d’une part, et d’autre part le plaisir que ce concert venait de me procurer, je me suis montré évasif, laissant entendre que si ce concert faisait l’objet de deux comptes rendus, il le méritait bien, et qu’ils seraient très probablement complémentaires. Un voyage Paris-Lorient m’a laissé le temps de mettre au propre mes impressions.

Ruder

Première partie, premier constat, Bruno Ruder sait faire sonner un piano, qu’il s’agisse des médiocres pianos droits des clubs où j’ai fait sa connaissance autrefois, ou qu’il fréquente les Steinway des grands auditoriums. Il en sculpte le son avec une sûreté de plasticien, qu’il fasse sauter l’exact éclat de porphyre, polir patiemment la douceur du noyer, provoquer de soudains fracas quincaillers ou simuler une fontaine. Mais tout cela ne survient pas simultanément. Il sait prendre son temps pour élaborer de lents scénarios et enchaîner les partitions disposées sur son pupitre comme des aide-mémoire qu’il convoque successivement par associations d’idées. Et s’il peut soudain faire se précipiter une tornade d’une extrême violence, il sait jouer du goutte à goutte, c’est toujours à l’écoute de son piano dont il exploite les moindres harmoniques et résonances sympathiques. Alors que l’on se prend à surveiller le jeu de ses pieds sur les pédales qu’il sollicite judicieusement, on s’étonne soudain de ce qu’il les aient abandonnées, les jambes momentanément repliées sous son tabouret, la main droite articulant seule un phrasé tristanien sec et précis comme un xylophone véloce et inexorable. Et l’on découvre alors sa main gauche, quasi immobile libérant dans les graves les cordes qu’il désire faire résonner avec ses phrases jouées dans l’aigu comme dans un halo. Alors après avoir pensé à ce que j’aime chez Tristano, je pense à Paul Bley et au Lizst le plus tardif, puis encore à Ran Blake, lorsque soudain surgit de l’abstraction un fantôme de stride sous une citation d’Honeysuckle Rose (tellement incongrue, qu’il m’a fallu lui en demander le titre à l’issue du concert). En dépit d’un discours souvent disjoint, disparate, lentement égrainé, une fluidité s’impose dans l’enchaînement des idées, une histoire se raconte, traversé de drames, d’apaisements et d’illuminations.

Triomphe…

…mais relatif. Quelques voix discordantes se font plus ou moins discrètes. On n’a rien entendu de ces continuités narratives qui m’ont réjoui ; on se plaint de l’uniformité du jeu d’une pièce à l’autre ; il joue tout le temps la même chose ! Et ça groove pas… Exigerait-on de Rothko de mettre un peu de diversité dans ses grands monochromes ? De Soulages qu’il ajoute quelques touches de couleurs vives à ses noirs, voir d’y glisser quelque Mickey ? Qu’il cesse de faire du Soulages ? Le grand handicap de la musique face au grand public, ce grand public qui se bouscule du Louvre à la Fondation Louis Vuitton, c’est qu’elle s’adresse à l’Humain pour qui l’ouïe n’est qu’un sens secondaire ; qui sait sans détour identifier une couleur ou une forme visuelle fût-elle abstraite, mais ne sait pas identifier un son s’il n’a pas suivi des études musicales ou, par exemple, un formation d’ornithologue. Ce qui différencie encore la perception de la musique de celle des Beaux-Arts, c’est que l’on ne peut l’ignorer. Un tableau, on le considère de quelques minutes à quelques secondes, puis on passe. Et on peut l’ignorer. Pas la musique, elle occupe tout l’espace et l’on doit la considérer dans sa durée, jusqu’à la subir. D’où la double nécessité du format court et du consensuel, du salon de coiffure à l’Arena. Une dernière différence s’impose, c’est celle du marché. L’Art est un marché et l’œuvre d’art, comme à la Bourse, une valeur que l’on acquiert de manière individuelle et sur laquelle spécule une élite de réels amateurs et de marchands de pétrole ou de cochons. Les prix atteints lui confère un prestige écrasant. Le marché de la musique est tout autre, c’est un marché de masse qui repose sur le consensuel, lubrifiant indispensable au bon fonctionnement des rouages qui font s’accorder marketing, communication et diffusion. C’est ainsi que l’on peut imaginer une reproduction de Rothko dans la salle d’attente de son dentiste, mais pas la diffusion d’un solo de Bruno Ruder, de Martial Solal ou du programme Ex Machina de l’ONJ. Ainsi, sanctifiée par le monde de l’Art, pratiquée dans de petits lieux musicaux fréquentés par d’authentiques mélomanes mais exclus des grands palmarès, la Création soulève des hauts-le-cœur dans le monde du marché de la musique, sauf lorsque son périmètre a été défini par les programmateurs eux-mêmes. C’est ainsi que l’on n’entendra pas l’ONJ sur dans les festivals de l’été où il semble blacklisté comme l’évoque Frédéric Maurin en présentant l’ONJ qui succède à Bruno Ruder…

Solal

…et l’invite à rejoindre le piano pour prendre la place autrefois occupée par Martial Solal. Car, ce soir, l’ONJ, dans le cadre de la mission patrimoniale qu’il s’est donné de faire revivre les œuvres des grand compositeurs du jazz français, et comme il l’a fait avec Anna Livia Plurabelle d’André Hodeir, c’est le Dodecaband de Martial Solal qui est ressuscité. Cet orchestre n’enregistra qu’un seul disque, en 1997, avec notamment – cités ici parce qu’ils étaient hier dans la salle – Tony Russo (1er trompette) et Patrice Caratini (contrebasse). Je me souviens de cet unique disque enregistré en 1997, “Dodecaband Plays Ellington” qui m’avait laissé une impression mitigée à l’époque. Peut-être parce que l’orchestre s’y était insuffisamment préparé avant d’entrer en studio, souvenir trop lointain pour être affirmé. Je crois surtout, parce que l’audace de Solal dans l’univers d’Ellington apparaissait non comme un sacrilège, mais comme un prétexte un peu futile à exercice de style, là où la plume de Solal se suffit à elle-même. Certes, on s’est régalé hier à retrouver ces exercices que l’on avait oubliés : Satin Doll et In A Sentimental Mood. Un régal qu’on déguste sur place, comme les bananes de Jean-Paul Sartre, d’autant plus que ce plaisir qui nous est donné, c’est celui de l’orchestre, ce plaisir qu’il prend à jouer et de se jouer de ces scapinades.

Mais la pièce de résistance, ce sont ces compositions originales(Isocèle, Méli-mélodie, Version sans thème, Texte et prétexte) inédites entre les mains du Dodecaband de l’époque aujourd’hui ainsi reconstitué :

Joël Chausse (1er trompette), Ysaura Merino, Fabien Norbert (trompette), Jessica Simon, Daniel Zimmermann (trombone), Fanny Meteier (tuba), Julien Soro (saxes alto et soprano), Fabien Debellefontaine (saxes ténor et soprano, piccolo), Jean-Charles Richard (saxes baryton et soprano), Bruno Ruder (piano), Raphaël Schwab (contrebasse) Rafaël Koerner (batterie), Frédéric Maurin (direction).

Bonheur de retrouver Ruder sur ce répertoire dont il endosse les parties écrites à la perfection pour s’approprier pleinement les parties improvisées. Joie que cette complicité orchestrale qui s’est nouée au fil des géométries variables adoptées par cet ONJ au fil de ses programmes et où l’on devine l’héritage de cette Ping Machine à tête de laquelle Frédéric Maurin se fit les dents plus d’une décennie auparavant et dont on retrouve quelques piliers (Norbert, Soro, Debellefontaine, Ruder, Schwab, Koerner). Bonheur visiblement partagé d’interpréter ces partitions qui redistribuent leurs motifs en cascade de pupitre en pupitre sans laisser un moment de répit ; bonheur tendu sur les premiers morceaux nous avoueront-ils tant les audaces du compositeur sont exigeantes, mais bonheur communicatif et rapidement dénoué tant le plaisir de jouer était visible, jusque dans cet explosif et riant chorus collectif que se sont partagés Ysaura Merino, Jessica Simon et Julien Soro. Et coup de chapeau à Rafaël Koerner, épuisé par la série des concerts “Ex Machina” qu’il vient d’enquiller, endossant ici des rôles de batteur swing qu’on lui entend rarement, et toujours avec cette élégance qui est la sienne.

Franck Bergerot

PS : la première partie consacrée au solo de Bruno Ruder était diffusée en direct sur France Musique par Nathalie Piolé dans le cadre du Jazz Club et se trouve ainsi podcastable. La seconde partie avec l’ONJ sera diffusé le 7 septembre dans ce même Jazz Club.

Maëlle Desbrosses, c’est l’altiste que l’on a aimée chez Sylvaine Hélary ou au sein du Trio Suzanne. Les Garçons, ce sont le tromboniste Paco Andreo, le pianiste Clément Mérienne et le batteur Samuel Ber. Ils étaient hier 30 mars à l’Atelier du Plateau.

Face à l’épreuve toujours défaite de “dire la musique”, d’autant plus lorsqu’elle n’a pas été fixée sur le disque, épreuve face à laquelle, d’année en année, mon incompétence m’apparaît grandissante, j’ai commencé par faire des comparaisons et les premières mesures m’ont fait venir en mémoire ce qui se joue chez Tim Berne et ses héritiers, dans sa façon paradoxale de libérer l’improvisation par l’ingéniosité des cadres auxquels il la soumet (ou à travers laquelle il la propulse). Mais outre le fait que ça ne nous mène pas très loin en terme descriptif, des séquences de natures différentes se succédant rapidement, j’ai rapidement lâché prise et me suis laissé porter par la diversité des séquences où d’autres héritages apparaissent, d’une certaine pop, un certain rock, et surtout les musiques vers lesquelles son instrument, le violon alto, a pu emmener Maëlle Desbrosses, du baroque au contemporain.

Il y a quelques jours circulait sur facebook, parmi les geeks du jazz, la grande question des racines. Quoiqu’elle puisse moi aussi me tracasser, dans quelque domaine que ce soit, et même s’il m’arrive de déplorers l’oubli dans lequel sont tombés les solos de Louis Armstrong sur Potatoe Head Blues, Lester Young sur Lady Be Good et Charlie Parker sur Embraceable You, l’important c’est d’avoir des racines, quelles qu’elles soient. Et à entendre la cohérence de son programme et de ses collaborations extérieures (Suzanne et l’Orchestre incandescent), Maëlle Desbrosses en a. Tout comme Paco Andreo dont les solos, au trombone à pistons (il joue également de l’euphonium) relèvent plus de la tradition du “jazz-chorus”, avec des accents relevant soit de l’énergie du free jazz afro-américaine ou de la free-music européenne, soit des qualités de phrasé propre au jazz-jazz (la navigation sur son nom réservant quelques belle surprises et autant de promesses) qui sont absentes chez Maëlle Desbrosses. Non que l’on en fasse un défaut, mais plutôt le constat d’une culture qui conduit son improvisation non à prendre de la hauteur sur une grille harmonique ou modale dont on oublierait le prétexte, mais à détricoter et remailler librement les trames de son écriture, ce qu’elle fait avec une passionnante assurance.

On ne devrait plus avoir à présenter le batteur belge Samuel Ber depuis son entrée au sein de Kartet ou ses collaborations avec Tony Malaby et Jozef Dumoulin ou Bram de Looze. Coutumier des pratiques polymétriques héritées de Steve Coleman (plutôt digérées-assimilées depuis un bon quart de siècle), il y montre une décontraction et une qualité dans le choix des timbres et des équilibres que je ne peux pas ne pas faire remonter à l’élégance d’un Jo Jones.

Quant au troisième de ces “garçons”, le pianiste Clément Mérienne, attaché au défunt Arrosoir de Chalon-sur-Saône, il mérite lui aussi un tour sur le net où d’un ensemble de rôles endossés, de standards chantés qu’il accompagne à de très convaincants solos de piano préparé, se dessine une personnalité originale. Il endosse le projet de Maëlle Desbrosses avec un engagement discret, miniaturiste, d’un onirisme magnifié par l’apparition fugace à main gauche de basses synthétiques parmi la mosaïque timbrale qu’il obtient de ses préparations et qu’il dispose selon des traits fulgurants ou d’étranges tintinnabulements.

On parlait de racines. Elles peuvent être extra-musicales et je suis parfois désolé par l’inculture des musiciens hors de leur domaine. Ce n’est pas le cas dans ce programme inspiré des Songs of Innocence and Experience de William Blake publiés à la fin du 18e siècle, qui aide à penser les folies du siècles présents, et dont Maëlle Desbrosses chante quelques extraits au fil de ses parcours composés, tout droit dans micro ou la voix filtrée au travers d’effets électroniques, évocation fugitive des antécédents d’une autre chanteuse-violoniste, Laurie Anderson. On a déjà entendue Maëlle Desbrosses chanter au sein du trio Suzanne. Ici, dans le cadre de cette “création” déjà très aboutie, la place du chant, de la voix, du texte, m’a semblé comporter quelque incertitude : amplifiée ou non, dominant ou fondu dans l’orchestration, paroles destinées à être comprises ou non, donc fredonnées ou articulées, nécessité, nature et signification des effets.

Maëlle Desbrosses se produisait là dans le cadre des résidences qu’a coutume d’accueillir L’Atelier du Plateau qui avait loué un piano pour l’occasion. Prochain rendez-vous de cette résidence, sans piano, le 2 mai à 20h : Maëlle Desbrosses jouera au sein de Météore, un duo sans garçons avec la tubiste Fanny Meteier où toutes deux donneront de la voix. Extrait des notes de programme « Avec cet improbable duo qui gigote, papote, braille, se tait et pédale, elles soliloquent des histoires loufoques composées entre autres par Christophe Monniot, Sarah Murcia, Elodie Pasquier ou encore Dominique Pifarély. » Ça promet ! Franck Bergerot

Concert “mais pas que”, en marge de la marge, et pourtant le patronyme de Birgé devrait vous dire quelque chose tout comme la guitare et le violoncelle de Karsten Hochapfel. Les trois heures de train qui me ramènent de Lorient à la Bretagne seront l’occasion d’en dire deux mots.

Birgé, Jean-Jacques, le père… un inclassable, ou alors dans la case Un Drame musicale instantané, du nom du groupe où il s’est fait connaître il y a une quarantaine d’années avec Bernard Vitet et Francis Gorgé, également inclassable. Si elle me pardonne cette injure de la présenter ainsi (qui plus est en négligeant le legs, peut-être plus décisif encore, d’une mère, l’accordéoniste et chanteuse Michèle Buirette à la discographie tout aussi atypique), Elsa Birgé a gardé de cet héritage le goût de l’inclassable, quoique sa prestation me ramène à un certain genre de concert que je fréquentais il y a une cinquantaine d’années dans les folk clubs où un même groupe pouvait passer d’un folklore (on évitait le mot, trop connoté) à l’autre tout en y apposant une patte bien à soi qui, chez les meilleurs d’entre eux, faisait cohérence.

C’était il y a déjà une semaine, en la salle Lein Roch de Kergrist-Moëlou, petite commune au nord de Rostrenen, Centre Bretagne, dans le cadre des programmations de la Grande Boutique “Le Plancher”. La cohérence tient déjà à la nouvelle thématique que s’est donnée Odeia, le groupe réuni autour d’Elsa Birgé : “Il Pleut”, ce qui en ce début de printemps en Bretagne est une rude réalité, mais ce sont les larmes que célèbre Odeia, larmes de rire ou de douleur. À quoi s’ajoute la dimension d’un rhume carabiné qui affecte Elsa Birgé la chanteuse. Ses yeux pleurent, elle se mouche, elle éternue, sa voix s’égosille, mais elle affronte l’épreuve avec courage et un bel humour partagé avec ses musiciens. Et le métier dont elle fait preuve la sauve de tout embarras, qu’elle chante Dowland, Scarlatti, le rebetiko, des mélodies du Centre de la France et Robert Waytt (le poignant Alifie en rappel).

Mes folk clubs d’antan ! Le violon de Lucien Alfonso m’y fait songer, ses improvisations n’ont rien de jazz et s’il a le démanché facile, la tenue de l’archet à quelque chose de l’art du violoneux. Les anglophones le qualifieraient de fiddler, même si le vocabulaire d’Alfonso est large. Qu’il joue ou qu’il plaisante avec le public ou avec ses compères, je ne suis pas surpris d’apprendre qu’il a beaucoup appris de Jean-François Vrod, spécialiste du violon du Massif Central et conteur, traditions dont on pourrait dire, au choix, qu’il en est le Frank Zappa (celui satirique de “Billy the Mountain”) ou le Roland Dubillard. C’est dire que c’est à grand regret que je me trouvais empêché d’assister au concert qu’il donnait une semaine auparavant avec ses complices de la Soustraction des fleurs (le percussionniste Sylvain Lemêtre et le violoniste Frédéric Aurier) à l’Atelier du Plateau, hélas déjà pris d’assaut lorsque j’avais voulu réservé. Et c’est sans étonnement de ma part que Vrod est présenté comme l’un des deux arrangeurs de ce programme Il Pleut. Et nous fermons là ce qui semblait être une digression mais n’était qu’une parenthèse.

L’autre arrangeur, très complémentaire, étant Karl Naegelen, compositeur naviguant entre musiques “contemporaines”, musiques improvisées “intra-européennes” et traditions “extra-européennes”. Ses partitions ont les faveurs du Quatuor Bela (dont Aurier cité ci-dessus et l’un des deux violons), du Quatuor Umlaut (encore des cordes), de l’Onceim (il y pleut des cordes), de Tomas Gouband et Sylvain Darrifourcq, des Percussions de Strasbourg… j’en vois déjà qui sortent… n’ayez pas peur ! Karl Naegelen traite ces musiques à pleurer que lui confie Elsa Birgé avec un grande délicatesse, et met en valeur les talents des deux autres musiciens que l’on n’a pas encore cités :

Yves Le Jeune, contrebassiste passé par les bœufs parisiens du Studio des Islettes avec Sunny Murray, les masterclass de Jean-François Jenny-Clark et Ron Carter, et le Berklee College of Music, dont il a surtout retenu une aptitude au vagabondage esthétique ; Karsten Hochapfel déjà très remarqué sur les scènes françaises, de Naissam Jalal à Louis Jallu en passant par Le Bestiaire de Matthieu Donarier, est quant à lui aussi à l’aise sur la guitare que sur le violoncelle, dans les voltiges du jazz que dans les flâneries entre baroque, hard rock et “trad”. Vous avez dit “mais pas que” ? Franck Bergerot

Après-midi dominicale dans le duplex parisien où le batteur Guilhem Flouzat a grandi et qui a abrité quelques autres musiciens, dont le saxophoniste Adrien Sanchez à son arrivée à Paris. Ce dernier y était de retour pour présenter en avant-première l’album de son trio “Titta”.

Rentrant le matin même de deux soirées au Blue Perry Jazz Club en Sud Charentes, Adrien Sanchez présentait son trio – le contrebassiste Florent Nisse et le batteur Fred Pasqua – à son public parisien le plus intime à l’occasion d’un concert privé. Un trio équilatéral pas vraiment nouveau mais au sein duquel le ténor a pris l’initiative pour produire cet album “Titta” enregistré en deux séances, les 16 septembre 2020 et 15 juin 2022. Esthétique très ouverte autorisée par des complicités qui ne datent pas d’hier, ici affranchies de tout autre support harmonique que la contrebasse. Une ouverture rubato pour un improvisation motivique partant d’une gamme descendante alternée de cinq notes, simple bouton que l’on verra croître, s’ouvrir et fleurir sous les doigt du saxophoniste et du contrebassiste dans une symphonie de cymbales débordant progressivement sur les peaux. Le batteur enchaine sur un back beat aux saveurs néo-orlénaises réinventées par la dimension populaire, presque folk, de la mélodie du sax. Suivra une chanson, une vraie, dont le titre m’a d’autant plus échappé que je n’en connaissais pas l’air ; une reprise d’It Should Have Happpened A Long Time Ago de Paul Motian qui n’a ici rien d’étonnant : le regretté batteur est visiblement ici vénéré au même titre que Charlie Haden, Adrien Sanchez poursuivant des voies qui furent ouvertes par les ténors post-ornettiens tels Dewey Redman ou Charles Brackeen. Final en hommage aux amis du collectif Onze Heures Onze intitulé Vingt-trois Heures Vingt-trois. Un concert bref, concis, sans temps mort pour un chaleureux disque à paraître le 29 mars prochaine et présenté sur la scène parisienne le 3 mai. Franck Bergerot

À peine débarqué à Nevers, on s’invite à la “Noce”, une bourrasque de percussions et pianos imaginée par Benjamin Flament, Sylvain Lemêtre, Denis Chouillet et Roberto Negro.

Sitôt sauté du bus à l’issue de 9 heures de galères ferroviaires assez distrayantes en provenance de Strasbourg (grand connaisseur des aléas de la circulation ferroviaire, Xavier Prévost évoque dans son compte rendu du concert solo de Paul Lay, les déboires rencontrés par ce dernier en provenance de Nantes), revoici l’écrin à l’italienne du théâtre de Nevers, avec un drôle de dispositif sur scène. Au premier plan, deux pianos à queue en vis-à-vis. Derrière eux surélevé sur un praticable, un capharnaüm de tringlerie et d’objets en tous genres, posés ou suspendus, avec une dominante de couleur signalant le végétal, le tout gagnant en lisibilité au fur à mesure que l’œil s’habitue, identifiant une gigantesque installation de percussions et autres idiophones. J’aime bien ce mot idiophone dont sont friands les ethnomusicologues dont j’ignore l’origine grecque du préfixe, pensant plutôt à idiot, l’idiot du village, le simplet, le fada, mais parfois plus averti que ses voisins, illuminé comme doté d’un sixième sens. On peut aussi dire autophone, en ce que ces “objets” musicaux plus anciens que les membraphones, cordophones et aérophone, ne nécessitent aucune facture et se suffisent à eux-mêmes, tels ces pièces du bois ou le métal que l’on percute, que l’on entrechoque ou entrefrotte, ou la calebasse dont on secoue les graines qu’elle contient. Et peu importe que ces idiophones aient inspiré l’imagination de facteurs d’instruments qui ont perfectionné leurs qualités acoustiques et leur maniabilité en inventant ou améliorant, xylophone, glockenspiel, cajon, tambours à fente ou à eau, woodblock, claves, triangle, maracas, castagnettes ou güiro.

Sylvian Lemêtre et Benjamin Flament (soit le duo Cluster Table) ont ainsi organisé à l’arrière-scène tout ce qu’ils ont plus rassembler, voire bricoler eux-mêmes, afin de se faire face en surplomp des deux pianos auxquels viennent “s’attabler”, face à face, Denis Chouillet et Roberto Negro.

À Nevers, on ne présente plus Benjamin Flament, il est du pays, et les familiers des scènes de jazz ont eu maintes occasions de le croiser, notamment auprès du saxophoniste Sylvain Rifflet. Sylvain Lemêtre, à la réputation peut-être plus décalée que Flament sur les marges du “champ jazzistique”, aux frontières des musiques “contemporaines” et “traditionnelles”, nous l’avons rencontré à plusieurs reprises dans ces pages, notamment en septembre dernier aux Émouvantes de Marseille pour son duo Super Klang avec le violoniste Frédéric Aurier . On ne présente plus Roberto Negro dont on ne compte pas les concerts qu’il a donné depuis 2022 avec le quartette d’Émile Parisien, partie émergée d’une œuvre richissime et singulière. On connaît moins sur nos scènes Denis Chouillet, compositeur-improvisateur, évoluant dans les mêmes terrae incognitae que Sylvain Lemêtre où ils se produisent en duo, mais les admirateurs d’Élise Caron ont apprécié leur complicité quasi trentenaire.

Le début du concert est un déferlement rythmique, mélodique, harmonique et timbral, qui nous tombe littéralement de dessus cette installation dont on pourrait craindre l’effondrement. Déferlement dans l’espace, et dans le temps, les événements musicaux se succédant dans une poursuite infernale, qui n’est pas sans évoquer les zappings de John Zorn, les concerts “Stacatoy” de pianos jouets d’Emmanuelle Tat, quelque concerto grosso de boîtes à musique (ça a bien dû se faire aux grandes heures de Donauschingen). D’abord bousculé, chamboulé, balloté d’un évènement au suivant qui circulent à toute vitesse d’un pupitre à l’autre, pupitre au sens figuré, nos quatre compères n’ayant nullement l’air de lire une quelconque partition. Et pourtant d’emblée s’impose une cohérence, d’abord d’une multitude de cohérences juxtaposées les unes aux autres, avec cette sensation de musiques injouables comme Conlon Nacarrow en composa sur cartons perforés pour piano pneumatique (mais ici, on se frotte les yeux, elles sont bien jouées sans l’aide d’aucun automatisme autre que celui d’un jeu de balles pendulaires que Lemêtre met soudain en action), puis de fil en aiguille, l’oreille s’habitue et perçoit une sorte de réseau de liaisons qui font se tenir entre eux ces moments qui nous apparurent d’abord jetés vers l’auditeur dans le désordre. Et de catastrophes organisées en accalmies, on pense à George Crumb, György Ligeti et Maurizio Kagel ; dans les moments les plus lyriques, car il y a de belles respirations, à Béla Bartók ou Morton Feldman. Et ce nouveau programme s’intitule “Noce”. Franck Bergerot

Ce 15 novembre à Strasbourg, trois concerts dont un – le trio d’Angelica Sanchez, Barry Guy et Ramon Lopez –, entendu par Franck Bergerot déjà sur la route de D’jazz Nevers, sur laquelle il croisera peut-être Stéphane Ollivier venu de Nevers le relayer à Jazzdor où le festival bat son plein jusqu’au 24 novembre.

Strasbourg-Nevers, 2 heures de TGV et 4 heures de bus, ça devait me laisser le temps de rendre compte de la soirée d’hier, mais de retard en changement de train pour cause de station annulée, de détournement en correspondance loupée, avec l’espoir au ventre que mon car ne soit pas attaqué par les Iroquois ou bloqué par un troupeau de bisons… serai-je à l’heure pour entendre à 18h30 “Noce” réunissant les percussions de Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament avec les pianos de Denis Chouillet et Roberto Negro ? Pour l’heure, tentons de rassembler nos idées sur un ordinateur en peine de batterie et de borne d’alimentation, sans nous laisser distraire par les chers paysages de l’Auxois qui défilent derrière les grandes baies vitrées de l’autocar.

Cette soirée du 15 novembre à Jazzdor avait commencé par une séance d’immersion au Planétarium du Jardin des Sciences avec un concert du trio Equilibrium – la Norvégienne Sissel Vera Pettersen (voix, électronique), le Flamand Joachim Badenhorst (clarinettes), le Danois Mikkel Ploug – accompagné de la diffusion d’impressionnantes mises en scène du mouvement des planètes, des étoiles, des galaxies, des matières intergalactiques, projetées à la surface de la coupole du planétarium qui surplombe et entoure le public.

À moins que ce ne soit le trio qui accompagne cette fascinante projection. Le patron du festival, Philippe Ochem, qui met ici à profit l’existence du planétarium, y programme chaque année des musiques qui lui semblent adaptées à ce genre de prestation. Ne sachant rien de la musique présentée habituellement par le trio, j’ignore si elle s’est trouvée inspirée par la circonstance ou au contraire contrainte par la nécessité de créer une ambiance et de produire du planant. Sons filés, granulés, tremolos, phrases fugitives, ostinatos, vocalises éthérées traitées à l’aide d’un important rack d’effets… je ne suis pas certain de cet inventaire, tant je me suis laissé distraire, captivé par la projection elle-même, spectaculaire, tout en m’interrogeant sur la réalité de ce qui nous était montré et sa qualité fictive, la musique apportant si l’on veut un relatif confort pour qui a peur du vide (l’espace n’est-il pas silencieux ?), là où l’on aspirerait à un commentaire scientifique. Mais ce n’est pas l’objet d’un festival de musique, et je regrette d’autant plus d’avoir loupé la veille la prestation au même endroit dans les mêmes conditions de Kristof Hiriart, Guillaume Roy et Didier Petit. Qu’y ont-ils joué ? L’émerveillement ? La terreur ? La magnificence ? La violence ? Le mystère ? Le spirituel ? La science-fiction ? La Guerre des étoiles ? La parodie, voire une incrédule loufoquerie face à l’inconcevable ? Je les sais capablesen de tout ça et de tout à la fois ? Quatre autres groupes viendront se relayer dans ce même planétarium dans le courant du festival (avec en avant-première une séance en début d’après-midi pour les scolaires) et à considérer les personnalités qui s’y succéderont, on peut s’attendre à des résultats extrêmement contrastés qui me ferait presque rebrousser chemin vers Strasbourg pour savoir.

Tard dans la soirée, c’est avec un sentiment mitigé que je quittai le Centre socio-culturel du Fossé des Treize, à l’issue de la création du saxophoniste Philipp Gropper que nous avions salué dans ces pages pour sa participation aux phénoménaux Killing Popes du batteur Ollie Steidel. Gropper est ici entouré de Gaia Mattiuzzi (voix), Grisha Licthenberger (électronique), Elisabeth Coudoux (basse élecrique, violoncelle), Moritz Baumgärtner (batterie). En dépit d’une écriture abondante, l’impression d’avoir entendu soit l’ébauche de quelque chose à venir, soit ce qui serait destiné à rester un work in progress, reflet de cette vitalité foisonnante et imprévisible de la créativité berlinoise.

Mais les sommets du Morvan m’invitent ici à une pause dans mon récit, pour guetter les tout derniers ors de l’automne parsemant de leurs plumets les pairies gorgées d’eau où pataugent le bœuf charolais et le mouton charollais.

Passé les Têlots, les deux terrils de l’ancienne mine de schiste, et l’arrêt-pipi réglementaire à la Gare d’Autun, je résiste à l’appel des ors encore persistants qui emplissent la vallée de la Canche, et j’en viens au trio de la pianiste Angelica Sanchez, du contrebassiste Barry Guy et du batteur Ramon Lopez. Au départ, une idée de Ramon Lopez qui avait envie de les réunir. Et ni l’un ni l’autre ne se sont fait prier. Le contrebassiste et le batteur se connaissent depuis vingt ans, notamment au sein du trio Aurora du pianiste Agusti Fernandez. Ramon Lopez connaît Angelica Lopez depuis qu’elle l’invita lors d’une de ses résidences à Manhattan. Le trio était programmé pour l’édition de Jazzdor 2020, mais fut deux fois annulé pour cause de Covid. Et le voici enfin. Et voici trois jours que je croise Ramon Lopez dans Strasbourg. Il est aussi peintre, et a laissé dans un parking strasbourgeois, chargées sur le toit de sa voiture, les toiles qu’il vient d’exposer en Autriche et qu’il ramène vers le Perche où il réside. Et il est affamé, affamé de musique, de ce trio qu’il attend depuis quatre ans. Et à les voir tous trois monter sur scène, on voit tout de suite que c’est une faim partagée.

Angelica Sanchez a prévu quelques nouvelles compositions et Barry Guy s’en empare comme s’il les avait pratiquées toute sa vie, en athlète de haut niveau, d’une folle précision, mais moins concerné par la performance que par l’engagement, le partage, l’être là, avec des unissons ou de ces homophonies qu’ils font voler en éclats d’une folle polyphonie comme on exclame son enthousiasme. C’est joyeux, c’est violent, c’est rageur, c’est soudain tendre, ça brasse ou ça égraine, c’est vif comme l’éclair et mon “iphoninstamatoc” ne parvient à les saisir, sinon en mouvement, avec des formes qui surgissent d’un apparent chaos, comme tout à l’heure au planétarium ces figures prodigieuses qui surgissaient des nuées galactiques.

Ramon y grave, frotte, taille, sculpte, coule, fond, démoule,

bat, perce, cuit, patine, esquisse une pulsation qu’il griffe aussitôt puis corrode à l’acide et peint de gras pigments avec un bonheur sérieux d’enfant qui découvre la matière et la couleur. Et lorsque ses deux comparses s’attardent soudain sur la figure de l’ostinato qu’ils semblaient s’interdire jusque-là – cet ostinato dont Samuel Blaser disait l’autre jour à ses étudiants qu’il fallait s’en méfier, que ça sentait la fin –, Ramon se trouve soudain dans la figure du solo de batterie, cette figure du solo qui n’avait pas paru jusque-là, qu’ils avaient fui tous trois, en tout cas pas sous la forme du solo de jazz, mais plutôt chacun se retirant parfois juste pour le plaisir d’écouter l’autre jouer seul. Solo de batterie donc, le plaisir du solo de batterie que l’on accorde au spectateur. Mais c’est une feinte, tout porte à croire qu’ils l’ont prévu comme ça avec cette époustouflante formule pirouettée des trois instruments qui se rejoignent soudain à l’unisson sans crier gare pour clore le concert dans un grand éclat de rire. Ah, voici enfin Nevers. Franck Bergerot

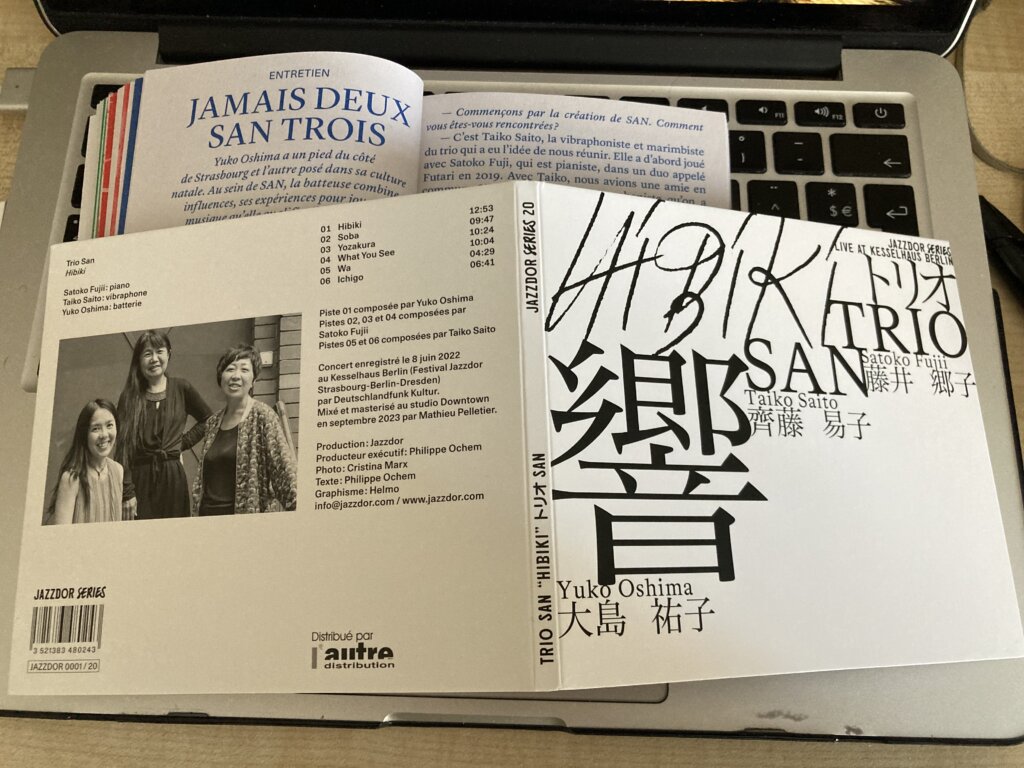

Le Trio San de Satoko Fujii avec Taiko Saito et Yuko Oshima, le chanteur Kristof basque Hiriart invité de Guillaume Roy et Didier Petit, le Brandon Lewis Quartet avec Aruán Ortiz, Brad Jones et Chad Taylor. Encore une soirée pour penser la diversité du jazz.

Je serai relativement bref, m’étant rendu, par une distraction impardonnable, à la bonne heure mais au mauvais endroit pour le concert de 18h au Planétarium du Jardin des sciences où le duo “À l’Est du Soleil” constitué du violoniste alto Guillaume Roy et du violoncelliste Didier Petit accueillait le chanteur basque Kristof Hiriart. J’avais bonne mine moi qui défend depuis des années la migration des cordes du quatuor, avec armes et bagages, aux pays de l’improvisation libre ; moi qui en outre considère avec un vif intérêt le travail de Kristoff Hiriart, très méconnu sur les terres du jazz et néanmoins mentionné dans ces pages depuis 2012 (pour ses duos avec Didier Ithursarry et Jérémy Ternoy avec qui il dirige également l’Organik Orkeztra), sous les plumes de Philippe Méziat, Jean-François Mondot, Robert Latxague, Xavier Prévost et moi-même. En vous dépêchant un peu, vous pourrez retrouver le duo Guillaume / Petit à D’jazz Nevers aujourd’hui à 15 heures, mais sans Hiriart.

Pour le concert du San Trio, j’étais à l’heure au bon endroit mais, en partie vaincu par la fatigue, je n’y ai pas accordé toute l’attention méritée hormis quelques moment de lucidité dont j’essaie d’accorder les souvenirs à l’écoute du disque enregistré en concert à Berlin et tout juste publié dans les Jazzdor Series. Célébration de l’amitié qui peut réunir trois artistes vivant l’une à Strasbourg – Yuko Oshima (batterie) –, l’autre à Berlin – Taiko Saito (vibraphone) – la troisième à Tokyo – Satoko Fujii (piano), mais on connaît déjà cette dernière pour son insaisissable activité cosmopolite d’un continent à l’autre. On est ici à la croisée des mondes, avec cette touche japonaise qui fait dire à Taiko Oshima dans l’interview figurant dans le programme de Jazzdor : « Il nous reste forcément des choses de notre terre natale. » On se souvient du duo décapant qu’elle partagea avec Eve Risser où il restait quelque chose de ce feeling jusque dans cet univers entre brutalité et parodie. Mais elle précise : « Si je parle japonais sur scène, ça me fait sortir les choses différemment. Le plus marquant dans cette culture japonaise que nous partageons dans San, c’est le temps. Le temps entre deux choses, le silence qu’on appelle le ma. »

L’importance de ce “ma” distingue les premières plages du “Hibiki, Live at Kesselhaus, Berlin” du souvenir laissé par le concert d’hier, plus dynamique. À vrai dire – comme l’est toute l’œuvre de Satoko Fujii – ces écritures et ces jouages combinent les héritages du jazz et du classique, avec un certaine brutalité du rock et la délicatesse des musiques de chambre japonaises, tant dans le sens de l’espace que dans le choix des timbres et des tournures, notamment sur le vibraphone. À découvrir d’urgence ce mardi 15 novembre au Périscope de Lyon, vendredi 17 au Pannonica de Nantes ou sur le catalogue des Jazzdor Series.

Et vinrent James Brandon Lewis (saxophone ténor), Aruán Ortiz (piano), Brad Jones (contrebasse) et Chad Taylor (batterie). Si j’avais déjà prêté attention au piano d’Ortiz (tant pour son formidable solo “Cuban Cubism” que pour son trio entendu à Nancy avec John Hebert et Gerald Cleaver), j’étais resté indifférent aux nombreux éloges que j’avais pu entendre ou lire concernant Lewis. Lors du concert d’hier, il ne m’a pas fallu trois minutes pour me laisser convaincre et transporter. Ont volé en éclat toutes mes prévenances contre le discours trop entendu à propos d’artistes de pacotilles sur l’héritage coltranien et la spiritualité. Il y a là une puissance, une projection, une authenticité, une capacité de réinvention qui autorise la référence au quartette de John Coltrane. Et ce qu’il s’agisse d’Ortiz dans la distance qu’il garde avec le modèle de McCoy Tyner par un jeu n’appartenant qu’à lui ; de Brad Jones dans des lignes qui le distinguent de Jimmy Garrison ; de Chad Taylor qui sait se placer en toute indépendance entre les modèles d’Elvin Jones et Rashied Ali ; James Brandon Lewis enfin qui redonne cours, loin de toute nostalgie, sans effet de copie ni d’annonce, à ce flux prodigieux tel qu’il fut interrompu en 1967, avec cette fermeté du discours à laquelle avait renoncé pour partie ses confrères du free. Franck Bergerot

Rien à l’affiche de ce lundi matin du 13 novembre, sous la pluie qui a chassé l’interprète de La Paloma et de Besame Mucho entendu samedi sur le Pont du Vieux Marché aux poissons. Mais Samuel Blaser s’était attardé à Strasbourg pour donner une master class au conservatoire.

Belle salle avec de grandes baies vitrées donnant sur l’Ill, dans ce bâtiment inauguré en 2006, après avoir connu diverses domiciliations depuis sa création en 1855 et celle de sa classe de jazz en 1979 par Bernard Struber, par laquelle sont passées quelques personnalités de premier plan du jazz français.

9h03 : face à une vingtaine de jeunes gens, Samuel Blaser est déjà dans le vif du sujet, le métier, faisant référence à l’ouvrage du pianiste Hal Galper, The Touring Musician : a Small-Business Approach to Booking Your Band on the Road. Bientôt, en matière de présentation, il propose de jouer lui-même un solo : improvisation libre en guise d’autoportrait, mais aussi catalogue de différentes techniques, différentes approches sonores, différentes stratégies d’improvisation avec, pour finir, le surgissement de Creole Love Call de Duke Ellington, occasion de passer par quelques effets très spéciaux.

Au fil de la conversation qui va suivre nourrie des questions sollicitées par Blaser, on lui découvre un passé qui déborde très largement de celui du jazz, suite à une question d’une jeune trompettiste qui l’a surpris inspirant dans l’instrument pour produire certaines notes. Passé le conseil très pratique de ne pas se livrer à cette technique si l’on n’est pas certains de la propreté de sa coulisse, Samuel Blaser la fait remonter aux problèmes rencontrés par Vinko Globokar lors de la réalisation de la Sequenza V pour trombone solo de Luciano Berio. Une entrée dans un parcours d’instrumentiste où la fréquentation de la musique contemporaine qu’il détaille abondamment aura autant compté que l’expérience du jazz et des musiques improvisées.

Samuel Blaser propose alors aux étudiant.e.s de sortir leurs instruments et de constituer un cercle où il se positionne lui-même. Quatorze musicien.ne.s dont quatre femmes : une trompettiste, une pianiste, deux chanteuses. Pas de quoi assurer la parité dans les orchestres de jazz à venir. Comme quoi ceux.celles qui aspirent à une discrimination positive dans le domaine du jazz, devront l’imposer dans les conservatoires plutôt que dans les orchestres existants, sauf à prohiber certains instruments, comme sous Staline qui fit interdire et confisquer les saxophones en 1949.

On commence par produire un son continu, sur une, puis plusieurs notes libres, chacun.e cherchant à se positionner dans ce continuum sonore, notes longues, puis se succédant selon un rythme plus soutenu. Chacun.e est ensuite invité.e à tour de rôle, dans un cycle ininterrompu, à prendre une brève initiative musicale ; dans un second tour, chacun.e essaiera d’assurer la continuité avec ce qui vient d’être joué, les trois batteurs présents s’étant répartis cymbale, caisse claire et tom.

Puis des groupes plus petits sont tirés au sort pour improviser une séquence musicale, les musicien.ne.s étant invité.e.s à observer et commenter rétrospectivement ce qui s’est passé. Nulle question ici de structure, d’harmonie ou de tempo, même si quelque chose d’approchant peut s’imposer par nécessité, par choix, par habitude. Où il est question de se jeter à l’eau ou de s’y aventurer plus prudemment, après avoir tâté la température. Où il est question de prendre l’initiative ou d’attendre l’initiative de l’autre ; donc question de pouvoir, de capacité d’écoute et de prise de décision, une sorte d’école de la démocratie. Où il est encore question de potentialités à saisir ou de piège: émergence d’un tempo, couleur harmonique ou modale, cycle, tempo. Où il s’agit enfin de gestion du temps, d’évaluation des durées, de sens de l’espace, de la nécessité du silence. Deux heures déjà qui se sont déroulées comme une seule. Samuel Blaser, à l’heure où j’écris ces lignes en ce 14 novembre, est au Portugal avec son trio qui se produit ce soir à Porto, demain à Lisbonne, le 17 à Biel en Suisse, pour finir sa tournée en beauté le 18 à la Maison de la Radio. Après quoi, il retrouvera Marc Ducret et le saxophoniste Liudas Mockūnas pour une grande tournée scandinave. How to book your Band on the road ? Franck Bergerot