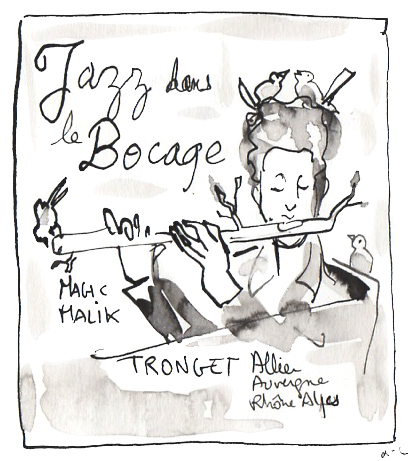

Retour sur Jazz dans le Bocage

La 19e édition de Jazz dans le Bocage (avec comme parrain Magic Malik) s’est tenue du 4 au 12 mai. Dans cette magnifique région du Bourbonnais, voilà un festival qui a réussi à fidéliser un public tout en maintenant le cap d’un jazz de création.

A la gare de Moulins, je suis frappé par la courbure élancée d’un des accès de sortie, réalisé par un architecte qui rêvait manifestement de skate-board plus que de béton armé. La gare semble vouloir s’envoler. Quels mots cet architecte a t’il su trouver pour convaincre les décideurs de financer ses aspirations à l’apesanteur?

Mais pas le temps de rêvasser. On vient nous chercher pour nous mener au deuxième concert du jour, sous le chapiteau de Tronget: la rencontre entre le pianiste congolais Ray Lema et Laurent de Wilde, dans la suite de leur disque en duo Riddles. Les deux pianistes sont face à face, à portée de regards et de sourires. La musique qu’ils jouent ce soir ressemble à un apéro entre vieux amis: on échange des blagues, on se régale d’anecdotes déjà entendues dix fois mais que l’on feint pourtant de découvrir, on se comprend à demi-mots, on se vanne, et parfois, entre les éclats de rire surgissent des confidences bouleversantes que chacun fait mine de ne pas avoir remarquées…

Laurent de Wilde, toujours si juste et spirituel (Ray Lema possède également ces qualités) dès qu’il faut s’adresser au public et l’inclure dans le cercle des initiés de ce qui se déroule sur scène, dit ceci: « Normalement, jouer du piano, c’est être le maître du monde. Nous autres pianistes, nous sommes à la tête d’une grosse machine de 150 kilos qui nous rend autosuffisants. Nous pouvons nous passer de bassiste et de batteur. Dans un concert à deux pianos comme ce soir, il y a donc le risque d’assister à un combat entre deux maîtres du monde. Sauf qu’avec Ray, nous n’avons pas voulu nous affronter, nous avons voulu danser ensemble! ».

On réalisera au cours du concert à quel point ces mots de Laurent de Wilde reflètent bien la réalité du duo. La danse, effectivement, est omniprésente, à travers des variations sur le tango (Riddles), le rag time (Congo rag) ou la Rumba congolaise (Matongué).

Laurent de Wilde et Ray Lema semblent partager une pulsation terrienne, puissante et ancrée (de Wilde bat la mesure avec le pied, Ray Lema avec ses genoux). Avec eux, la délicatesse est toujours bien charpentée. Ils terminent le concert par une superbe relecture de « Around the World » de Prince. Le son créé par les techniciens est d’une limpidité parfaite. On ne perd rien des confettis que s’envoient les deux pianistes. Délicieuse soirée.

Après ce duo, on passe au troisième dernier concert de la soirée (sur trois concerts, Jazz dans le bocage propose un concert gratuit, celui de 17h30). C’est un tout autre style, avec la chanteuse Lisa Simone, qui a réussi l’exploit de remplir le chapiteau de Tronget (600 spectateurs). La chanteuse ne ménage pas sa peine: elle chante, bouge, danse , descend dans le public, claque des bises, fait des saluts bouddhistes, s’asseoit au bord de la scène, redescend, remonte…bref elle donne. Et les bénévoles ne s’y trompent pas: « Quand elle est sortie de scène, elle était rincée » dira l’un d’eux, admiratif.

Pour le côté musical, c’est aussi l’énergie qui prime plus que la nuance. Encore sur le tapis volant tressé par le duo précédent, j’ai un peu de mal à monter à bord de ce paquebot géant. Mais en regardant autour de moi, je me rends compte que les gens sont debouts, ravis par ce show bien rodé au répertoire éclectique, soul, pop, rock, jazz (avec notamment deux reprises de Nina Simone). Musicalement, ça fonctionne , notamment parce que Lisa Simone a eu l’intelligence de bien s’entourer, en particulier d’un formidable guitariste (et lui aussi showman) Hervé Samb, qui forge des introductions d’un groove implacable, recourant parfois à la pédale wah-wah avec une grande maîtrise en assurant même les choeurs à l’occasion. Bref, c’est lui qui musicalement tient la baraque.

Fin de la soirée du jeudi. Le lendemain ce sont les deux derniers jours du festival. Je me renseigne sur cette région du Bocage bourbonnais que je ne connaissais pas. Je note les noms des village (Ygrande, Deux-Chaises, Buxières-les-Mines, Noyant d’Allier, Rocles, Saint Menoux…). Dans l’unique café de Saint-Sornin, où se trouve mon gîte, je lis le quotidien régional la Montagne. Les pages locales m’apprennent qu’à Beaulon Gilles Claire a pétri sa dernière fournée après 43 ans d’activité, décidant de passer le relais à un certain Jordan Méniger. Une carpe de 17 kilos a été sortie de l’eau par Josselin Kruygien au plan d’eau du Vieux-Moulin. A Montaigu-le-Blis une sortie ornithologique a eu lieu pour écouter les chants des mésanges , merles, rouge-gorges et pouillots véloces (ici, visiblement, les oiseaux n’ont pas disparu).

Un peu plus tard, je me renseigne sur les limites du Bocage Bourbonnais auprès de quelques bénévoles. Evidemment personne n’est d’accord: « Bruxières, Cosnes, c’est la limite » dit l’une. « Et Montmaron? » dit une autre. « C’est Mayet d’Ecole qui est la limite. Après c’est la plaine de la Limagne » assure une troisième. « A dix kilomètres de Mayet on a trouvé un squelette de rhinocéros » note une quatrième personne désireuse d’apporter sa contribution au débat. Je réalise que le Bocage bourbonnais est une région intermédiaire, qui n’est ni la plaine de la Limagne, ni non plus l’Auvergne montagneuse. Ayant ainsi posé quelques repères et mieux situé le pays, je me penche sur les trois concerts du jour: Cissy Street (concert gratuit), Daniel Zimmermann et Panama Panic.

Cissy Street est un groupe festif, efficace, qui a résolumment planté sa tente du côté du funk et de l’afro-beat. Il lorgne vers James Brown ou le Roy Hargrove de RH Spector avec des instrumentistes qui ont les moyens de ces ambitions. On sent aussi que ce groupe est capable de se risquer sur des terrains plus mélodiques, comme le prouve leur composition dédiée à Alain Bompard (!).

Le concert suivant, celui du tromboniste Daniel Zimmermann, restera pour moi l’un des plus marquants du festival. Avec son visage faussement maussade à la Mister Bean, son humour pince-sans-rire, et surtout son trombone poétique et lyrique, il donne un concert inoubliable. La première chose qui me touche chez lui est la qualité de ses compositions: les morceaux qu’il joue ce soir (issus pour la plupart de son album Montagnes russes) ont du souffle, du charme, une saveur mélodique entêtante (Dans le nu de la vie, mademoiselle) .

Ce que j’aime aussi, c’est le travail du son, tantôt plein, rond, chaud, tantôt traversé d’écorchures et de sifflements: Daniel Zimmermann possède toute la palette, qu’il élargit encore en se servant de sourdines, dont il tire de beaux effets vocaux.

J’ai parlé des qualités du tromboniste et leader. Mais tout le groupe est formidable. La complémentarité entre le guitariste Pierre Durand et Zimmermann est le coeur de cette musique, Pierre Durand semble prolonger les esquisses et les intuitions de Zimmermann, ou même parfois magnifier certaines de ses phrases , parfois à l’aide de quelques notes seulement, comme s’il se livrait à un travail d’enluminure. Les lignes de basse élégantes, subtiles de Jérôme Regard, les interventions crépitantes de Julien Charlet viennent compléter et parfaire cette belle complémentarité musicale qui circule dans tout le groupe. Superbe.

Le lendemain, c’est le dernier jour du festival. Au programme Armel Dupas (gratuit) suivi d’Etienne M’Bappé et de magic Malik, parrain du festival.

Avant cela une ballade à Bourbon l’Archambault, à quelques kilomètres de cela, initiée par Hélène Mesmin, une des bénévoles que fédère le festival. C’est jour de marché à l’ombre du château. J’observe la population bigarrée qui s’y retrouve, mélange de vieux beaux et de jeunes bios. Je suis venu ici en compagnie d’une escouade de dessinateurs compulsifs, non seulement Annie-Claire Alvoët, ma partenaire de blog, mais aussi Cecilia Pepper et MatLet. Tout ce petit monde s’entre-croque dans la bonne humeur. Petit retour en arrière: lors de sa précédente édition de 2017, le festival s’est transformé en paradis des carnettistes, invitant sept ou huit d’entre eux à venir dessiner les concerts et les à-côtés du festival, croquis regroupés ensuite dans un livre aussi vivant et généreux que coloré, « Jazz dans le bocage, carnet d’un festival » qui vient de sortir. (On recommande de lire aussi les textes aussi vivants que les dessins)

On revient ensuite à Tronget. Je grapille une demi-heure à Jean-Luc Maronne , président du festival, curieux de savoir comment s’organise le festival. Jean-Luc Maronne garde son sens de l’humour malgré les grêves SNCF qui bousculent tout son programme, et malgré ce journaliste de Jazz magazine qui est en train de lui saboter la micro-sieste à laquelle il aspirait légitimement. Instituteur dans le civil, guitariste amateur, il ne se paie pas de grands mots et de grandes tirades.

Pour résumer l’exigence de son festival (orienté vers le jazz de création depuis 2014 ) il dit simplement qu’il essaie de construire avec son équipe « quelque chose qui tienne la route ». De fait ce festival, dont c’est la 19e édition, « tient la route » : avec trois concerts par soirée pendant neuf jours dont un gratuit, une soixantaine de bénévoles, 5000 spectateurs, 800 repas servis par semaine, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mais ce qui intéresse Jean-Luc Maronne, au-delà de ces chiffres, c’est de maintenir le cap d’une réelle exigence à l’aide de compromis soigneusement pesés. Une grosse affiche (Lisa Simone) permet d’inviter des musiciens exigeants mais peu connus du grand public comme Daniel Zimmermann ou la flûtiste israélienne Hadar Noiberg, qui passait un jour avant notre arrivée, et dont tout le monde parle avec des yeux éblouis. Jean-Luc Maronne et son équipe tentent aussi, tout au long de l’année, d’impliquer les communes alentour, en particulier les scolaires: « Cette année on a touché 900 gamins de la maternelle au lycée ». Jean-Luc Maronne regarde sa montre. Plein de trucs à régler, et la micro-sieste qui s’éloigne définitivement. Je lui demande s’il connaît quelqu’un qui pourrait me parler un peu de la région, et de son histoire. « Tu n’as qu’à aller voir Jeff ». Jeff, c’est le cuisinier, autre institution du festival.

Je décide d’aller le voir après le concert d’Armel Dupas, qui commence alors que le temps est en train de tourner, et que le soleil des premiers jours quitte l’Allier, remplacé par un vent qui semble avoir décidé de tester la solidité du chapiteau de Tronget ainsi que les nerfs des bénévoles.

Le pianiste Armel Dupas lutte contre le vent à mains nues, édifiant une digue de douceur et de lyrisme pour le contenir. Il dessine des paysages presque immobiles, des climats obsédants (comme dans Late afternoon). Il a l’art de l’épure, ne surchargeant ni ses compositions et ses improvisations (certains morceaux ne durent ainsi que quatre ou cinq minutes). Sa musique pourrait presque paraître trop sage, mais son bassiste-claviériste ajoute quelques épices éléctroniques, parfois quelques notes, parfois des textures élaborées, qui apportent du trouble, du décalage . Le batteur se mêle aux débats avec beaucoup de tact et d’intelligence. Au fil des morceaux Armel Dupas montre qu’il peut aller dans d’autres dimensions, en faisant swinguer le Palo Alto de Lee Konitz. Le morceau de rappel est une merveille de délicatesse, une « Broderie » composée par la saxophoniste Lisa Cat-Berro avec qui il vient d’enregistrer. Si tout le disque est de cette qualité, ce sera une réussite marquante.

Après le concert, je vais donc soutirer quelques minutes à Jeff, le cuisinier aux belles bacchantes qui régale tous les soirs artistes et bénévoles. On parle sur le petit bar attenant à la cuisine. Jeff, tout en me parlant, garde un oeil sur ses fourneaux. Il vérifie aussi que j’orthographie convenablement les noms et les patronymes qu’il évoque (Jeff aime le travail bien fait, même quand il s’agit de celui des autres. )

Il est né à deux-Chaises, à cinq kilomètres d’ici. Il habite à Tronget depuis 1955. Il fut boucher-charcutier du village entre 1971 et 2005. Il n’a jamais quitté la région. Jeff est un homme calme et mesuré, mais certains sujets sont capable de lui enlever une partie de sa pondération . Le saindoux, par exemple. Ce produit injustement sous-estimé le rend presque lyrique: « Je fais tout au saindoux. Mais attention, du vrai saindoux. Pour faire revenir la viande, mieux vaut le saindoux que le beurre ou l’huile! ».

Il décrit avec passion des spécialités locales, comme ce fameux pâté de pomme de terre qu’il cuisine lui-même à merveille et dont plusieurs patelins se disputent l’origine. Jeff est catégorique: « Le pâté de pommes de terres est bourbonnais. La légende dit que c’est né pas très loin d’ici, vers 1790. A l’époquer, les gens n’avaient pas beaucoup à manger. Une agricultrice a eu l’idée de faire une tarte aux pommes de terres. C’était pas très bon. Alors elle a ajouté de la crème fraîche et en a fait une tourte. Et là, c’était beaucoup mieux. Il n’y a pas de viande dans le pâté de pommes de terres. (note: au ton ferme, presque menaçant de Jeff je devine qu’il s’agit là d’une autre polémique locale). Il se mangeait traditionnellement le vendredi, avec du poisson ». Jeff évoque d’autres spécialités locales tout en continuant de surveiller ses casseroles du coin de l’oeil: « Tu connais pas la pompe aux gratons? C’est comme une brioche mais salée. Il faut mettre du saindoux, bien sûr. Si tu mets du beurre c’est de la brioche » précise-t-il.

Evidemment, il faut citer les fromages de la région. le Cerilly , le Villars, le Roclant, le Chambérat…et plein d’autres (quand j’ai demandé à Jeff d’évoquer les fromages, du Bourbonnais , Jeff a d’abord fait « oulala » ). L’importance de ces fromages n’est pas sans lien avec une structure économique et sociale qui a marqué la région, celle du métayage. Le métayage est une forme d’organisation dans laquelle le propriétaire de la terre avance à celui qui la travaille à peu près tout, cheptel, terre, outils, en échange du partage des bénéfices. Mais ce système se doublait d’un régime de corvées et de travaux non rémunérés en faveur du propriétaire, bref un système de domination dur, presque féodal. Et le fromage dans tout ça? Pour bénéficier d’un petit surplus de ressources, certains métayers sevraient les veaux tout en continuant à traire les vaches et à utiliser le lait pour un fromage qu’ils vendaient de manière discrète…

Ce métayage a durablement marqué les rapports économiques, sociaux, politiques du Bourbonnais. Quand on parle aux gens de l’histoire du pays, on en revient toujours là. Sur le plan politique, cette fracturation entre possédants et exploitants a favorisé l’implantation de la gauche et d’un syndicalisme agricole puissant. C’est Jeff qui m’explique tout cela. « Commentry a été l’une des premières communes agricoles à devenir socialiste » précise-t-il. Le temps passe, je pose trop de questions. Si Jeff brûle ses pâtés de pommes de terre, je risque d’être excommunié du festival. Alors je m’arrête et rejoins le chapiteau pour la dernière soirée : Etienne M’Bappé et Magic Malik.

Quelle assurance, quelle autorité, chez le bassiste Etienne M’Bappé. Il se tient au centre de la scène et distribue les solos à ses musiciens avec une majestueuse équité. A la basse, il a une sonorité de bronze et produit un groove si puissant, si précis, qu’on pourrait presque le toucher. Quand il prend un solo, c’est si virtuose qu’on a l’impression qu’il tient une guitare entre ses mains.

La musique, éclectique, navigue entre l’Afrique (beau duo entre M’Bappé et son violoniste Clément Janinet qui avec ses pizzicato se transforme en joueur de kora) l’Inde (John C, hommage à John Mc laughlin, partenaire régulier de M’Bappé), ou l’Amérique du sud (Astor Piazzola Milonga) mais sans donner l’impression de se perdre ou de se disperser car cette pulsation de basse incroyablement vivante et présente assure la cohérence de l’ensemble. L’intensité de la musique monte en flèche pour les deux derniers morceaux, en particulier lorsque Etienne M’Bappé s’évertue à faire chanter un motif assez difficile en sept temps au public qui y parvient presque.

Magic Malik, parrain du festival, succède à Etienne M’Bappé. Ah Magic Malik! C’est un poète du jazz. On sait qu’il a développé un univers particulier, rythymique et harmonique, qu’il transmet maintenant à des jeunes musiciens (la fanfare XP, ou comme ce soir, la plateforme afrobeat XP). Le miracle , chez ce musicien est d’arriver à faire partager ses recherches rythmiques complexes en les enrobant de groove et de fête: Magic Malik, c’est un explorateur qui danse.

Ce soir-là, on retrouve tous les ingrédients de la musique de Malik: son lyrisme à la flûte et au chant (ou, en voix de tête il va chercher d’incroyables aigus), ses rythmes complexes qu’il n’est pas nécessaire de comprendre pour apprécier car il suffit de les appréhender avec le corps, et de saisir physiquement l’intensité grouillante qu’ils donnent à la musique.

La configuration dans laquelle se présente Malik est très africaine, avec un magnifique percussionniste , William Ombé, remarquable aux congas, et un flûtiste capable de donner la réplique à Malik à la flûte peule, Dramane Dembélé. Entre ces trois là, la musique circule et rebondit magnifiquement, mais le reste du groupe (en particulier le batteur et le bassiste, fraîchement arrivés) semble un peu moins à l’aise. A certains moments la musique se dilate de manière étrange et poétique, un peu comme un nuage dont les formes changeraient insensiblement. A d’autres moments, on se dit que c’est quand même un peu long.

Aux trois quarts du concert, l’intervention du danseur Merlin Nyakam apporte une injection d’énergie bienvenue. Il danse avec une bouteille de champagne (pleine) sur la tête pendant plusieurs minutes, puis se couvre la tête d’une sorte de coiffe de plumes. Il est gracieux dans tous ses gestes même lorsqu’il se désaltère ou qu’il essuie sa transpiration. Il y a donc plein de très beaux moments dans ce concert. Mais même si un petit cercle d’aficionados groupés autour de la scène le suit dans son voyage dans la quatrième dimension, Malik, cette fois-ci, ne réussit pas son miracle habituel, celui de réconcilier tout le monde , connaisseurs, non connaisseurs, autour de sa musique complexe et envoûtante.

C’est la fin du festival. Je quitte le Bourbonnais à regret, en repassant par Moulins, la gare qui s’envole. J’ai quelques hypothèses sur la psychologie de l’architecte qui a construit cette partie de la gare, mais je n’ai pas le temps de les exposer, je suis déjà bien trop long, je vais encore avoir des problèmes, comme pour mon dernier compte-rendu de festival, où pluisieurs jours durant j’avais subi des manifestations de lecteurs agressifs en bas de chez moi, certains voulant me casser la figure parce qu’ils avaient dû poser une RTT pour finir l’article, d’autres portant des pancartes « Mondot, cesse d’écrire et va dormir » qui m’avaient, je dois le dire, un peu affecté. Sans doute faudrait-il que je supprime tous ces passages sur la gare de Moulins. Et aussi sur les fromages du Bourbonnais. Mais supprimer les passages sur les fromages du Bourbonnais! Ce serait comme si je coupais une des moustaches de Jeff. Un acte barbare. Un sacrilège. Une infamie. Alors tant pis, mon article restera trop long. Il restera comme une version journalistique du pâté de pomme de terre. C’est en revenant du Bourbonnais que j’ai inventé l’article qui fait grossir. Tiens, voilà une phrase que je réutiliserai. Elle figurera dans mes mémoires en 87 volumes.

Plume: : JF Mondot

Pinceau: AC Alvoët (autres dessins, peintures, gravures à consulter sur son site www.annie-claire.com Pour acheter un des dessins figurant sur ce blog, s’adresser à l’artiste: annie_claire@hotmail.com)